【調査分析】関東のM&Aの市場動向について徹底解説!

近年、事業承継に悩む中小企業の経営者が増加しています。特に関東地方では、後継者不在に頭を抱える経営者も少なくありません。そんな中、M&Aによる事業承継が注目を集めています。しかし、M&Aについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。実際、M&Aに対して「難しそう」「自社には関係ない」といったイメージを持っている経営者も少なくありません。

M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説

しかし、M&Aは決して一部の企業だけの話ではありません。特に昨今は、中小企業においてもM&Aによる事業承継が増加傾向にあります。適切なタイミングで、適切な方法でM&Aを活用することができれば、後継者問題の解決だけでなく、事業の発展にもつながる可能性があるのです。

とはいえ、M&Aには専門的な知識が必要で、どのように進めたら良いのか分からないという方も多いでしょう。M&Aを成功させるには、入念な準備と適切な実行が欠かせません。

そこで今回は、関東地方のM&A市場の動向を徹底的に分析し、経営者の皆様に役立つ情報をお届けします。本記事を通じて、M&Aへの理解を深め、事業承継の選択肢の一つとして検討いただければ幸いです。

目次

関東地方の中小企業でM&Aや事業承継が注目されている理由

帝国データバンクが調査したところ、2023年の関東地方では53.16%の企業が後継者不在と回答したそうです。これは、半分以上の企業が後継者問題を抱えているということを示しています。この数字は、全国平均の53.9%とほぼ同じで、関東地方も全国と同じように後継者問題が多くの企業の重要な経営課題となっていることを示しています。

そんな中、事業承継の方法としてM&Aが注目を集めています。M&Aを使えば、後継者問題が解決できるだけでなく、優秀な人材の確保や事業の拡大にもつながる可能性があります。

M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説

実際、関東地方でもM&Aを活用した事業承継の例が増えてきています。これは、全国的にも親族以外への事業承継が徐々に増えている傾向と一致していて、特に社内の人材を後継者に選ぶケースが最も多くなっています。

関東地方の後継者不足の状況と地域差

関東地方でも、県によって後継者不在率に差があります。2023年の調査では、神奈川県が63.6%で最も高く、埼玉県の58.4%、栃木県の56.3%と続いています。一方、茨城県は42.1%と比較的低めです。こうした地域差は、それぞれの県の産業構造や企業の規模が異なることが影響していると考えられます。全国的にも、都道府県ごとに後継者不在率に差があり、改善の度合いもそれぞれ異なることがわかっています。

関東地方の休廃業・解散の動向と全国との比較

事業承継がスムーズにいかない企業は、休業や廃業、解散を選ばざるを得ないケースもあります。2023年の関東地方では、休廃業・解散件数が前年に比べて平均10.0%も増加しました。この増加率は、全国の10.6%増とほぼ同じ水準です。つまり、関東地方も全国と同じように、事業承継が難しい企業が増えているということを示しています。

廃業のメリット・デメリットとは?経営者が取るべきアクションとは

特に気になるのは、資産があって黒字なのに休廃業するケースが目立つ点です。全国のデータでも、2023年に資産があって黒字なのに休廃業した割合が16.1%と、過去5年間で2番目に高い水準だったそうです。これは、関東地方も全国と同じように、本来は事業を続けられる健全な企業でも、事業承継の問題から休廃業を選ばなければならないケースが増えていることを示しています。

黒字廃業とは?意味やその理由、現状の割合から読み取れる課題と対策について解説

さらに、全国のデータでは、休廃業した企業の経営者の平均年齢が70.9歳と高齢化が進んでいることもわかりました。関東地方でも、経営者の高齢化が事業承継問題の背景にあると推測できます。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:全国「後継者不在率」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231108.pdf(2024年3月28日閲覧)

「株式会社帝国データバンク」「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2023) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240105.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aによる事業承継の重要性と課題

以上のように、関東地方の状況は全国的な傾向とほぼ同じです。後継者問題や休廃業・解散の増加といった課題を抱える一方、M&Aによる事業承継の活用が進みつつあるという点で、関東地方は日本の縮図とも言えます。

ただし、全国のデータでは、事業承継が途中で中断したり、頓挫したりするケースも一部で発生していることがわかりました。関東地方でも、M&Aを活用した事業承継をスムーズに進めるには、後継者が決まった後のフォローやサポート体制を充実させることが大切になるでしょう。

これからは、どうすればM&Aを円滑に進められるか、中小企業の事業継続をどう支援していくかが重要な課題となります。行政や銀行、M&Aを仲介する業者などが力を合わせて、中小企業のM&Aを支援する体制作りが求められています。同時に、中小企業の経営者自身も、早いうちから事業承継の準備をしたり、M&Aを視野に入れた経営戦略を立てたりすることが必要になるでしょう。

事業承継で必要な準備とは?準備する内容と必要な期間について解説

跡継ぎ問題の解決策と中小企業の選択肢は?M&Aの必要性についても解説

関東地方のM&Aと事業承継の動向は、日本の中小企業が直面する課題を如実に表しています。今こそ、官民一体となって取り組むべき時期だと言えるでしょう。

関東でのM&A成約事例10選

以下は、関東地方で起きたM&A事例10選を紹介いたします。

1. 第一三共による北里第一三共ワクチンの第三者割当増資

2017年、東京都に本社を置く「第一三共株式会社」は、子会社である「北里第一三共ワクチン株式会社」(埼玉県)の第三者割当増資を引き受けました。

北里第一三共ワクチンは、ワクチンの研究開発、製造、販売に特化しており、第一三共はこの資金調達によって、ワクチンの生産能力と研究開発を強化しました。

特に感染症予防のためのワクチン開発に力を入れ、グローバルなワクチン供給体制を整備しています。このM&Aによって、第一三共は国内外での競争力をさらに高めています。取引総額は約400億円でした。

引用元:https://www.daiichisankyo.co.jp/media/press_release/detail/index_5725.html

2. カマチグループによる東芝病院の事業譲受

2017年、医療法人社団「緑野会」(神奈川県)は、東芝株式会社が所有していた「東芝病院」(東京都)の全事業を譲り受けました。

東芝病院は、地域医療に加え、先端医療技術や高度医療機器を取り扱う病院としての役割を担っており、緑野会はこの買収によって、東京エリアにおける医療サービスの拡充を図りました。これにより、同法人は、医療分野における幅広いサービス提供が可能となり、首都圏の医療体制の強化に貢献しました。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22942480R31C17A0TJ2000/

3. レノボによる富士通クライアントコンピューティングの買収

2017年、中国のPCメーカー「レノボ」は、富士通株式会社の完全子会社であった「富士通クライアントコンピューティング株式会社」(神奈川県)を買収しました。

富士通クライアントコンピューティングは、パソコンやタブレット製品の研究開発と製造を行っており、レノボはこの買収を通じて、日本国内におけるパソコン市場のシェア拡大を狙いました。また、富士通の技術力と品質管理のノウハウを取り込むことで、製品のさらなる競争力向上を図り、アジア全域での販売拡大を目指しています。

引用元:https://xtrend.nikkei.com/atcl/trn/column/15/1061226/110800016/

4. ノジマによるニフティのコンシューマ向け事業の買収

2017年、家電量販店大手の「ノジマ株式会社」(神奈川県)は、富士通株式会社の子会社「ニフティ株式会社」のコンシューマ向け事業を買収しました。

ニフティは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)事業で知られており、ノジマはこの買収を通じて通信サービス市場への参入を果たしました。ノジマは、家電販売事業に加え、通信インフラの提供にも力を入れることで、顧客に一貫したサービスを提供し、顧客満足度を高めることを目指しました。取引総額は約252億円です。

引用元:https://www.nojima.co.jp/wp-content/uploads/2017/01/2017013102.pdf

5. ニトリホールディングスとカチタスの資本業務提携

2017年、北海道に本社を置く家具・インテリアの大手「ニトリホールディングス株式会社」は、群馬県に拠点を持つ中古住宅再生販売業「カチタス株式会社」と資本業務提携を結びました。

カチタスは、中古住宅のリノベーションを行い、再販するビジネスモデルを展開しており、ニトリはこの提携を通じて、住宅市場でのビジネスチャンスを拡大しました。提携後、ニトリはカチタスのリノベーション住宅にインテリア商品を提供することで、新たな販売チャネルを開拓しています。

引用元:https://katitas.co.jp/information/press/press-26/

6. 日産自動車による三菱自動車工業への資本参加

2016年、神奈川県に本社を置く「日産自動車株式会社」は、「三菱自動車工業株式会社」に第三者割当増資を引き受け、資本参加しました。日産は、三菱自動車との資本提携により、両社の技術力を統合し、エンジン開発や電動車の技術を強化しました。また、サプライチェーンの効率化や販売網の統合によって、コスト削減を図るとともに、アジア地域での市場シェア拡大を目指しています。取引総額は2,374億円です。

引用元:https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/161020-01-j

7. キャノンによる東芝メディカルシステムズの買収

2016年、東京都に本社を構える「キャノン株式会社」は、東芝株式会社の完全子会社である「東芝メディカルシステムズ株式会社」(栃木県)を買収しました。この買収は、キャノンが医療機器事業に本格参入するための戦略的な動きであり、キャノンは医療用画像診断機器の開発・販売を強化しました。特に、キャノンのイメージング技術と東芝の医療機器技術を融合することで、次世代医療機器の開発が進められています。取引総額は約6,655億円でした。

引用元:https://global.canon/ja/news/2016/20161219.html

8. 常陽銀行と足利ホールディングスの経営統合

2015年、茨城県に本社を置く「常陽銀行」と、栃木県に本社を持つ「足利ホールディングス」は、経営統合を実施しました。

この統合により、両行は資本基盤を強化し、地域密着型の金融サービスを提供するための体制を整えました。統合後、両行は協力して地域経済の発展に寄与し、特に中小企業向けの融資事業や、地方銀行としての競争力を高めています。取引総額は約1,816億円でした。

引用元:https://www.ashikagabank.co.jp/integration_info/pdf/7fc4c_151124_01.pdf

9. ノジマによるアイ・ティー・エックスの買収

2014年、神奈川県に本社を構える「ノジマ株式会社」は、携帯電話販売業界で5位の「アイ・ティー・エックス株式会社」(東京都)を買収しました。

この買収により、ノジマは携帯電話販売事業を強化し、全国的な販売網を構築しました。ノジマは家電量販店事業に加え、通信機器の販売や契約サービスにも注力しており、総合的なITソリューションを提供しています。取引総額は約850億円です。

引用元:https://www.nojima.co.jp/wp-content/uploads/2016/12/2014111802.pdf

10. KKRによるカルソニックカンセイの買収

2016年、米国の投資ファンド「コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)」は、自動車部品メーカー「カルソニックカンセイ株式会社」(埼玉県)を約4,985億円で買収しました。カルソニックカンセイは、日産自動車の子会社として、自動車用空調システムや内装部品の製造を手掛けており、KKRはこの買収により、自動車部品市場でのプレゼンスを強化しました。また、KKRの資本力を活かして、カルソニックカンセイの技術革新とグローバル展開が進められています。

引用元:https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/161122-02-j

関東地方でのM&A・事業承継の進め方

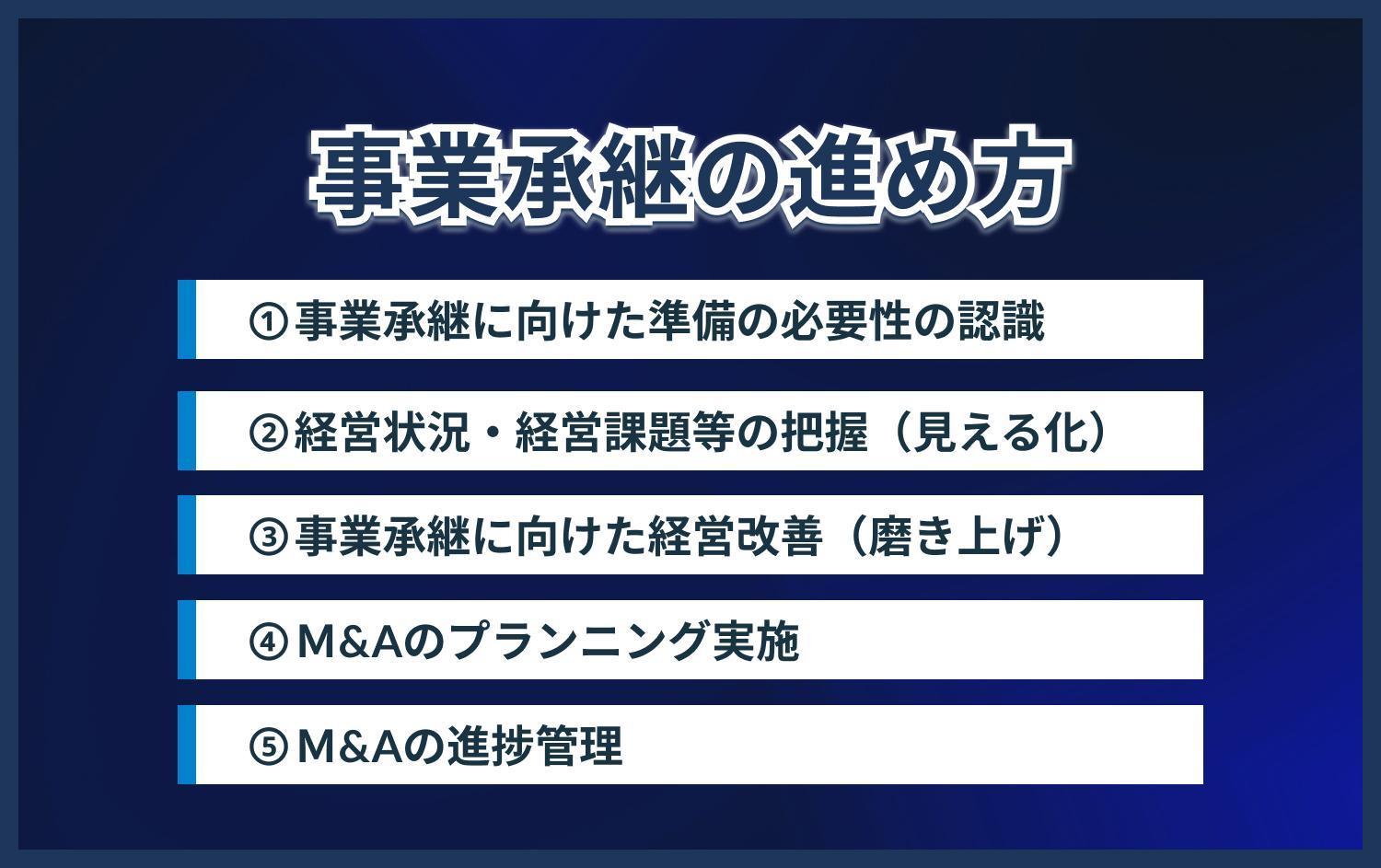

ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、関東地方でのM&A・事業承継の進め方を解説します。M&Aによる事業承継は、大きく分けて5つのステップで進めていきます。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

まず大切なのは、事業承継の必要性を認識することです。経営者の高齢化が進む中、事業承継は避けて通れない経営課題の一つと言えます。では、具体的にいつ頃から準備を始めれば良いのでしょうか。

一般的に、事業承継の準備は、経営者が概ね60歳に達した頃から始めることが望ましいとされています。60歳といってもまだ現役バリバリの経営者も多いかもしれません。しかし、事業承継はゴールを見据えた長い取り組みです。早めに準備を始めることで、より多くの選択肢を検討できます。

特に、60歳を超えている経営者は、早急に事業承継の準備に取りかかる必要があります。平均寿命が延びているとはいえ、健康面のリスクも高まる年代です。万が一の際に、会社の存続が危ぶまれるようなことがあってはなりません。

事業承継の準備には、自社の状況を整理し、課題を明確にすることから始まります。その上で、具体的な承継プランを立て、実行していくことが求められます。一人で抱え込まずに、身近な支援機関に相談することが大切です。

事業承継は一朝一夕では進みません。早い段階から準備に取りかかることで、より円滑な承継が可能になります。逆に、準備が遅れると、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。経営者の皆様には、ぜひ早めの行動を心がけていただきたいと思います。

事業承継の進め方を解説!成功させるためのポイントも紹介します

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を円滑に進めるためには、まず自社の経営状況や経営課題を正確に把握することが重要です。課題が明確になっていなければ、適切な対策を行うこともできません。

具体的には、自社の経営状況や経営資源、知的資産等を可視化する必要があります。財務諸表や事業計画書、各種契約書などを整理し、自社の強みと弱みを分析しましょう。また、従業員の状況や設備の老朽化なども、重要なチェックポイントです。

事業承継においては、後継者の有無も大きな問題となります。社内に後継者候補がいるのか、親族内で承継する予定はあるのか、あるいは社外から後継者を迎え入れる必要があるのか。後継者問題の現状を明確にしておくことが欠かせません。

親族内継承ならではのポイントを押さえよう!メリット・デメリットについても解説

従業員承継の方法と流れ!事前に把握しておくべきリスクや注意点を解説

加えて、株主構成や資産管理の状況も重要なポイントです。特に、親族内の株主の理解を得ることは、円滑な事業承継のカギを握ります。

将来の相続発生も見据えて、株式の移転や資産の分配などについて、早めに方針を固めておくことが望ましいでしょう。

こうした経営状況や課題の「見える化」は、経営者だけでは難しいかもしれません。外部の専門家の視点を取り入れることで、より客観的な分析が可能になります。中小企業診断士などの支援機関や士業専門家に相談し、自社の状況を多面的に把握することをおすすめします。

事業承継は、経営者の思いだけでは進みません。自社の実情を正しく認識した上で、関係者の理解と協力を得ながら進めていくことが何より大切です。課題を可視化し、共有することで、より具体的な対策を行うことができるはずです。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を成功させるためには、自社の経営基盤を強化しておくことが重要です。後継者に魅力ある会社を引き継ぐためにも、事業承継までの期間は「磨き上げ」の時期と捉えましょう。

事業承継で必要な準備とは?準備する内容と必要な期間について解説

具体的には、本業の競争力強化に取り組むことが欠かせません。自社の製品やサービスの優位性を高め、収益力を向上させることが求められます。そのためには、技術開発や販路拡大など、中長期的な視点に立った施策が必要です。

また、経営体制の総点検も重要なポイントです。組織機構や責任体制を見直し、より効率的な運営ができるよう改善を図りましょう。特に、後継者の育成を見据えた人事制度の整備は欠かせません。

財務経営力の強化にも注力する必要があります。資金繰りの安定化や借入金の圧縮など、財務基盤の強化を図ることが求められます。事業承継時の資金需要にも備えて、計画的な資金管理が重要です。

こうした経営改善は、後継者に会社を託す上でも重要な意味を持ちます。「あの経営者だからこそ成り立っていた会社」では、承継後の安定的な運営は難しいでしょう。誰が経営者になっても、一定の業績を上げられる体制を整えておくことが大切です。

ただし、経営改善には時間がかかるのも事実です。事業承継までの時間的な余裕を考えて、優先順位をつけながら取り組む必要があります。外部の専門家のアドバイスを得ながら、効果的な改善を進めていくことが望まれます。

なお、過剰債務など深刻な経営課題を抱えている場合は、抜本的な事業再生に着手する必要があります。早期の対応により、事業価値の毀損を最小限に抑えることが可能です。事業承継を見据えつつ、再生に向けた取り組みを進めていくことが求められるでしょう。

ステップ4:M&Aの工程の実施

M&Aを選択して事業承継を進める場合、具体的なプロセスとしては以下のような流れになります。まずは、M&Aによる事業承継の意思決定が必要です。自社の状況や経営課題を踏まえ、M&Aが最適な選択肢であるかを見極めましょう。

M&Aを決定したら、次は仲介者の選定です。M&Aは専門性の高い分野ですので、経験豊富な仲介者に依頼することが望ましいでしょう。仲介者の選定基準としては、M&Aの成約実績やネットワークの広さ、手数料体系の明確さなどが挙げられます。

M&A仲介会社とは?FAとの違いや選ぶ際のポイントなどを紹介

仲介者が決まったら、いよいよM&Aの本格的な準備が始まります。まずは、自社の企業価値を適切に評価することが重要です。財務数値だけでなく、ブランド力や顧客基盤、従業員の能力など、定性的な要素も加味して総合的に評価します。

会社をなるべく高く売る方法とは?注意点や価格の算出方法などを解説

M&Aによる企業価値評価方法は?算出方法3種類!価値が高くなる条件も解説

その上で、M&Aの相手先を探すマッチング作業に入ります。仲介者のネットワークを活用しつつ、自社との親和性が高い企業を探していきます。対象企業の経営状況や成長性、課題などを多面的に分析し、最適な相手を見極めることが求められます。

マッチングがうまくいけば、いよいよ相手企業との交渉に入ります。買収価格や契約条件など、詳細な条件を詰めていく作業になります。専門家の助言を得ながら、自社にとってメリットのある条件を引き出すことが重要です。

以上のようなプロセスを経て、M&Aの実行に至ります。M&Aは複雑な手続きを伴いますので、専門家のサポートを受けながら進めることが不可欠です。スケジュール管理を徹底し、円滑な実行を目指しましょう。

ステップ5:事業承継の実行

M&Aによる事業承継では、最終的に資産や株式の移転、経営権の移譲などの手続きが必要になります。具体的には、株式譲渡契約や事業譲渡契約の締結、登記手続きなどが発生します。

こうした手続きは、法的な専門性が求められる分野です。司法書士や行政書士、税理士などの士業専門家に依頼し、適切な手続きを進めることが重要です。必要に応じて、弁護士にも相談するとよいでしょう。

また、事業承継の実行に向けては、従業員への説明も欠かせません。事前の情報管理を徹底しつつ、承継後の経営方針や雇用の維持などについて、丁寧に説明することが求められます。

事業承継が完了しても、すぐに経営が軌道に乗るわけではありません。承継後の経営をサポートする体制を整えておくことが重要です。特に、M&Aの場合は企業文化の融和にも注力する必要があります。

承継前の経営者も、一定期間はアドバイザーとして関与を続けるとよいでしょう。後継者の経営をサポートしつつ、徐々に経営の一線から退いていくことが望ましい姿と言えます。

事業承継は、オーナー企業にとって大きな節目となる出来事です。社会的な責任も踏まえつつ、円滑な承継の実現を目指すことが何より大切です。M&Aはその有力な選択肢の一つであり、入念な準備と専門家の助言を得ながら進めることが求められます。

M&Aの相談はどこにすればいい?相談の内容や相手、選定方法などを紹介

関東でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

M&Aや事業承継を進める際は、支援機関の力を上手く活用することが重要です。関東にも、経営者の相談に乗ってくれる様々な窓口がありますので、ぜひチェックしてみましょう。

よろず支援拠点

国が設置する「よろず支援拠点」は、様々な経営課題の相談に対応するワンストップ窓口です。

課題の整理から具体的な解決策の提案まで、伴走型の支援が受けられるのが特徴です。初めての相談でも丁寧に対応してくれるので、まずは一度訪ねてみるのがおすすめです。

経営安定特別相談室

商工会議所や商工会が設置する「経営安定特別相談室」も心強い味方です。事業承継の進め方や、M&Aの手続きなど、専門性の高い相談にも乗ってもらえます。

弁護士や税理士、中小企業診断士など、様々な士業専門家が在籍し、複雑な課題にも対応可能です。日頃から相談できる体制を整えておくと、いざという時に心強いサポートが得られるでしょう。

事業承継・引継ぎ支援センター

「事業承継・引継ぎ支援センター」は、事業承継やM&Aに特化した支援機関です。

仲介先の選定から条件交渉、契約締結まで、M&Aの全工程を手厚くサポートしてくれます。事業の引継ぎが難しいと判断される場合は、廃業支援にも対応しているのが心強いポイントです。

中小企業診断士

中小企業診断士は、事業の見える化や経営改善の支援を得意としています。M&Aを見据えた磨き上げ段階で、力を発揮してくれる専門家です。

自社の業界に明るい診断士を選ぶことがおすすめです。事業の特性を理解した上で、課題解決に向けた的確なアドバイスが期待できます。中小企業診断協会で紹介を受けるのも1つの方法でしょう。

税理士

事業承継の局面では、普段から付き合いのある税理士の存在も心強いものです。資産承継の税務や、譲渡価格の妥当性の検討など、重要局面で力を発揮してくれます。

企業オーナーの相続対策にも通じた税理士を選ぶと、より総合的な支援が受けられるでしょう。事業の実情を踏まえたアドバイスは、判断を左右する重要な材料となります。

金融機関

メインバンクを始めとする金融機関も、事業承継・M&A支援に本腰を入れています。経営支援に特化した専門部署を設置し、ワンストップの支援を提供しているところも増えています。

M&Aの仲介はもちろん、デューデリジェンス(買収監査)など高度な支援にも対応可能です。日頃の付き合いを活かし、オーダーメイドの提案を引き出していくことが肝心でしょう。

M&A専門会社

本格的なM&Aを実行する場合は、M&A専門会社の起用も視野に入れましょう。豊富な実績と専門性の高さが強みです。業界特性に応じた案件の紹介から、条件交渉のサポートまで、トータルな支援が受けられます。

ただ、自社の規模や予算、案件の特性などを踏まえ、最適な会社を選ぶ必要があります。実績と費用対効果を見極めつつ、信頼に足る専門会社を見つけることが重要です。

M&A仲介会社とは?FAとの違いや選ぶ際のポイントなどを紹介

中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構など、事業承継支援に知見のある公的機関があります。各地の拠点で、専門家の紹介や情報提供、研修など、間接的な支援メニューを用意しています。支援機関同士の連携強化にも尽力しており、面的な支援体制の拡充に期待がかかります。

このように、関東には事業承継・M&Aをサポートする支援機関が数多くあります。各機関の特性を理解しつつ、必要な支援を上手に引き出していくことが重要です。周囲の専門家の知恵を結集し、円滑な事業承継の実現を目指しましょう。

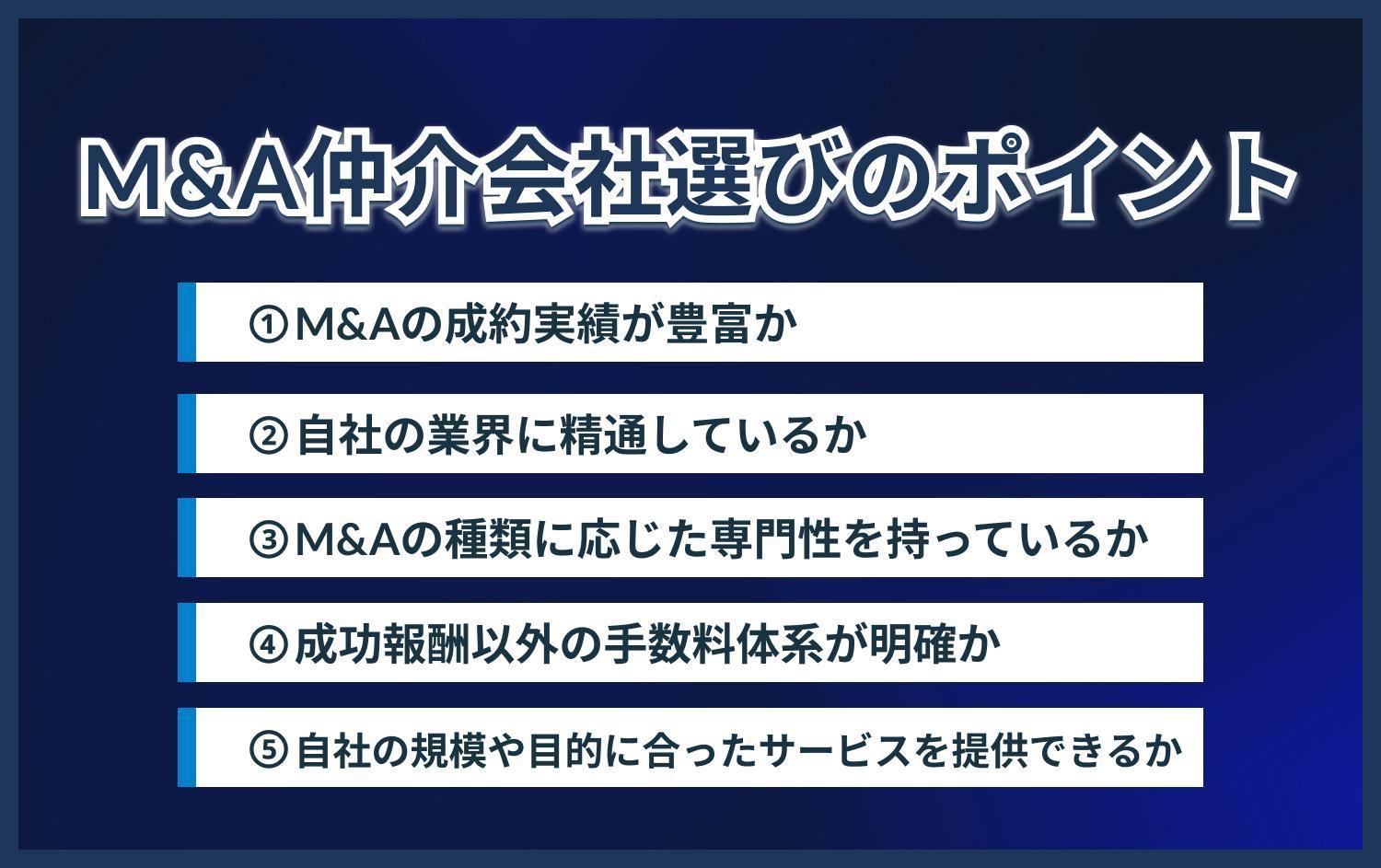

関東のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aによる事業承継を検討する際は、経験豊富な専門家を味方につけることが何より重要です。特に、M&A仲介会社の選択は慎重に行いたいものです。関東でM&A支援先を探す際のポイントを確認しておきましょう。

M&Aの成約実績が豊富か

M&A支援会社選びで重視したいのが、成約実績の豊富さです。数多くのM&A案件をまとめた経験のある会社なら、交渉術に長けているはずです。実績数だけでなく、取引規模や業種の広がりにも注目しましょう。

自社の事業規模や業界特性に合った案件の実績があるかを確認することが大切です。条件面などのノウハウが蓄積されているため、円滑な交渉が期待できます。

自社の業界に精通しているか

自社の業界事情に詳しい仲介会社を選ぶのも重要なポイントです。業界特有の商慣行や経営課題を理解している方が、スムーズにM&Aを進められるからです。

同業他社とのM&A案件の実績があれば申し分ありません。業界内のネットワークを活かし、最適な買い手候補を探してくれるはずです。自社の事業価値を適切に評価する目利き力も備わっているでしょう。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、株式譲渡や事業譲渡、合併など、様々な手法があります。取引の形態に応じた高度な専門性が求められるため、経験豊富な仲介会社を選ぶことが欠かせません。

自社の意向に合ったM&Aスキームを提案してくれる会社が望ましいでしょう。法務面や税務面の課題にも精通し、トータルなサポート力を備えているかどうかもチェックしたいポイントです。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬体系は、成功報酬型が一般的です。つまり、案件が成立した場合にのみ報酬が発生する仕組みです。ただ、着手金など固定費用を設定している会社もあるため、契約前に手数料体系を確認しておくことが重要です。

料率の水準だけでなく、計算方法も含めて、明確な説明を受けましょう。専属契約を求められるケースもあるため、複数社への相談の可否も事前に確認しておくと安心です。

M&A仲介手数料はどれくらいかかる?費用の内訳相場や会計処理を解説

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&A支援会社の得意分野は多岐にわたります。大型案件に強みを持つ会社もあれば、中小企業のM&Aに特化したところもあるからです。自社の規模や目的に合った専門性を持つ会社を選ぶことが肝心です。

例えば、事業の一部を売却する場合は、部門売却の実績が豊富な会社がおすすめです。一方、完全子会社化を目指す場合は、PMIまで視野に入れた総合的な支援力を備えた会社を選ぶと安心でしょう。

M&Aは、オーナー企業にとって一大イベントです。信頼できるパートナーを見つけられるかどうかが、成否を分けると言っても過言ではありません。相性の良い仲介会社を選び、二人三脚で理想の事業承継の実現を目指しましょう。

まとめ

本記事では、関東地方におけるM&A・事業承継の現状と課題、具体的な進め方などについて詳しく解説してきました。事業承継は、多くの中小企業が直面する重要な経営課題の一つです。特に、経営者の高齢化や人手不足が深刻化する関東地方では、M&Aによる事業承継への関心が高まっています。

M&Aを成功させるためには、自社の経営状況や課題を正しく把握した上で、本業の競争力強化や経営体制の見直しなど、計画的な準備を進めることが重要です。その上で、M&Aの各プロセスを適切に実行していく必要があります。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。