岐阜県のM&A・事業承継の状況

【調査分析】岐阜のM&Aの市場動向について徹底解説!

岐阜県の中小企業経営者の皆様、事業承継についてお悩みではありませんか?特に後継者不在に頭を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。会社を存続させ、従業員の雇用を守るためにも、事業承継は避けて通れない重要な経営課題です。しかし、親族内での承継が難しいケースでは、どのような選択肢があるのでしょうか。実は、M&Aという手段があることをご存知でしょうか。M&Aを活用することで、後継者問題の解決だけでなく、事業の成長や拡大にもつなげることができるのです。本記事では、岐阜県のM&A市場の現状と、M&Aによる事業承継の進め方について、詳しく解説していきます。ぜひ最後までお付き合いください。

岐阜県のM&A・事業承継の状況

岐阜県の中小企業では、経営者の高齢化が急速に進んでいます。2022年の調査では、岐阜県の経営者の平均年齢は63.56歳と、全国でも高い水準にあることが明らかになっています(東京商工リサーチ調べ)。経営者の高齢化は、事業承継の必要性を高める大きな要因の一つです。しかし、その一方で後継者不在の問題も深刻化しているのが現状です。2023年の調査によると、岐阜県の後継者不在率は60.7%と、全国平均の53.9%を大きく上回っています(帝国データバンク調べ)。実に県内企業の6割以上が、後継者問題を抱えているのです。

さらに、岐阜県の中小企業では人手不足の問題も顕在化しており、事業の継続・成長を阻む大きな障壁となっています。特に建設業や製造業、運輸業などの業種では、慢性的な人手不足に悩まされています。加えて、2024年問題への対応も喫緊の課題と言えるでしょう。2024年4月から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。人手不足が深刻化する中で、労働時間の制限にどう対応していくのか、多くの経営者が頭を悩ませています。こうした複合的な経営課題を踏まえると、事業承継の重要性はますます高まっていると言えます。そんな中、事業承継の有効な手段としてM&Aへの注目が集まっているのです。

目次

- 岐阜県の後継者不足の状況

- 岐阜県の休廃業・解散の動向

- 岐阜県の人手不足状況

- 岐阜でのM&A成約事例5選

- 岐阜県でのM&A・事業承継の進め方

- ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

- ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

- ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

- ステップ4:M&Aのプランニング実施

- ステップ5:M&Aの実行

- よろず支援拠点

- 経営安定特別相談室

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- 中小企業診断士

- 税理士・公認会計士

- 金融機関

- M&A仲介会社などの専門家

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構

- M&Aの成約実績が豊富か

- 自社の業界に精通しているか

- M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

- 成功報酬以外の手数料体系が明確か

- 自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

岐阜県の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

前述の通り、岐阜県の後継者不在率は全国平均を大きく上回る60.7%となっています。県内の多くの中小企業が後継者問題を抱えている現状があります。この数字は、岐阜県の中小企業の6割以上が、事業承継の際に深刻な問題に直面する可能性が高いことを示唆しています。後継者不在は、企業の存続そのものを脅かしかねない重大な経営リスクと言えるでしょう。

業種別に見ると、全国的な傾向と同様に、建設業や製造業、小売業などで後継者不在率が高くなっています。特に建設業では、職人の高齢化と若手の不足が深刻な問題となっています。技術の継承が進まなければ、業界の存続自体が危ぶまれる事態にもなりかねません。また、小売業では、経営者の個人的な資質やスキルが重視される傾向にあるため、適切な後継者を見つけることが難しいケースが少なくありません。業種特有の事情が、後継者問題に拍車をかけている状況にあるのです。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

後継者不在の問題を解消する手段の一つとして、M&Aが注目されています。岐阜県でも、事業承継を目的としたM&Aの事例が増加傾向にあります。M&Aのメリットは、譲渡側と譲受側の双方にあります。

譲渡側の企業にとっては、会社の存続と従業員の雇用を維持できることが最大のメリットでしょう。特に、後継者不在で事業の存続が危ぶまれる状況では、M&Aによって会社を存続させることができます。また、事業を引き継ぐ先が見つかることで、経営者の責任を果たすこともできるのです。加えて、M&Aによって現経営者が一定の対価を得られることも、大きなメリットの一つと言えます。

一方、譲受側の企業にとっては、事業拡大や人材確保につながるメリットがあります。新たな事業領域に進出したり、優秀な人材を獲得したりすることで、競争力の強化や成長の加速が期待できるのです。また、M&Aによってスケールメリットを活かした効率的な経営が可能になるケースもあります。

このように、M&Aは譲渡側と譲受側の双方にとって、メリットの大きい選択肢と言えます。岐阜県内でも、M&Aを活用した事業承継の取り組みが広がりを見せています。金融機関やM&A仲介会社、専門家などと連携しながら、後継者問題の解決に向けた動きが活発化しているのです。

岐阜県の休廃業・解散の動向

岐阜県の休廃業・解散件数は、2022年に895件と高水準で推移しています。発生率も4.02%と、全国平均の3.66%を上回っています(帝国データバンク調べ)。この数字は、県内の100社に4社が1年間で休廃業・解散していることを示しています。事業承継が円滑に進まない企業の多くが、廃業を選択せざるを得ない状況にあるのです。

休廃業の要因としては、後継者不在によるものが目立ちます。高齢の経営者が引退を望んでいても、後継者がいないために廃業を選択するケースが少なくないのです。加えて、コロナ禍での売上減少や原材料高騰なども、休廃業の大きな要因となっています。事業環境の変化に適応できずに、廃業に追い込まれるケースも増えているのが実情です。

事業承継が円滑に進まなければ、休廃業・解散のリスクはさらに高まると予想されます。特に、経営者の高齢化が進む中で、早めの事業承継対策が求められます。中小企業庁の調査によると、事業承継の準備には5年から10年の時間を要するとされています。経営者の年齢が60歳を超えたら、事業承継に向けた本格的な取り組みを始めることが望ましいと言えるでしょう。

「岐阜県事業承継・引継ぎセンター」「第三者承継の概要と事例紹介」https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/377611.pdf(2024年3月28日閲覧)

岐阜県の人手不足状況

岐阜県内の企業では、人手不足が深刻化しています。特に、建設業や製造業、運輸業などで人手不足が顕著となっています。人材の確保・育成は、事業承継を考える上でも重要な課題と言えるでしょう。

建設業では、若手の入職者が減少する一方で、熟練技術者の高齢化が進んでいます。技術の継承が難しくなっており、現場の人手不足に拍車をかけています。製造業でも、人口減少や若者の製造業離れなどを背景に、人材の確保が難しくなっています。運輸業界では、ドライバー不足が深刻化しています。2024年問題による時間外労働の上限規制も、人手不足に拍車をかける要因となりそうです。

人手不足は、単に人数が足りないというだけでなく、技術やノウハウの継承が難しくなるという問題も抱えています。事業承継を考える上では、後継者の確保とともに、技術やノウハウをどう引き継いでいくのかという点も重要になってくるでしょう。

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

人手不足の解消策としては、自社での人材育成や採用活動の強化が挙げられます。社内の教育体制を整備し、計画的に人材を育成していくことが求められます。また、多様な採用チャネルを活用しながら、優秀な人材の獲得に努めることも重要です。

しかし、自社単独での人材確保が難しい場合、M&Aによる人材獲得も有効な選択肢の一つです。同業他社や関連業界の企業とのM&Aを通じて、優秀な人材を獲得することができれば、人手不足の問題解決につながるでしょう。

実際に、人材獲得を目的としたM&Aは増加傾向にあります。特に、専門性の高い人材や経営人材の確保を目指すケースが目立ちます。M&Aによって即戦力となる人材を獲得することで、事業の拡大や競争力の強化につなげようとする企業が増えているのです。

ただし、M&Aで人材を獲得したからといって、すぐに人手不足が解消されるわけではありません。獲得した人材を自社の組織に溶け込ませ、力を発揮してもらうための工夫が欠かせません。社内の受け入れ体制を整備し、継続的な教育・育成に取り組むことが求められるでしょう。また、M&Aと並行して業務の効率化や生産性の向上にも取り組み、人手不足の根本的な解決を図ることが重要です。

岐阜でのM&A成約事例5選

以下は、岐阜で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. NITTANと恵那金属製作所のM&A

NITTAN株式会社は、2024年8月に岐阜県中津川市に本社を構える恵那金属製作所を買収しました。恵那金属製作所は、主に精密機械部品の製造を手掛けており、自動車部品や産業機械部品の分野で高い評価を得ていました。

NITTANは、同社を買収することで、自社の製造能力を強化し、特に自動車部品の分野での競争力をさらに高める狙いがあります。買収後も、恵那金属のブランドと独立性を尊重しつつ、NITTANグループとしての成長を目指しています。

引用元: https://maonline.jp/news/20240830i

2. バローホールディングスと本田水産のM&A

岐阜県多治見市を本拠地とするバローホールディングスは、2023年4月に宮城県石巻市の水産加工会社、本田水産を買収しました。

本田水産は、石巻漁港や女川漁港で調達した新鮮な牡蠣や鯖を原料とした水産加工製品を主に取り扱っており、同社の高い加工技術は市場で広く評価されています。

バローホールディングスは、この買収により、自社店舗への新鮮な水産物の供給を強化し、収益改善を図るとともに、商品ラインアップの拡充を目指しています。

また、加工品の製造体制を強化することで、調達環境の変化にも柔軟に対応し、競争力を維持する狙いがあります。

引用元: https://maonline.jp/news/20170405b

3. セイノーホールディングスと昭和冷蔵・ショーレイフィットのM&A

岐阜県大垣市に本社を置くセイノーホールディングスは、2023年10月に東京都の倉庫業会社である昭和冷蔵および製氷事業を展開するショーレイフィットの2社を買収しました。

昭和冷蔵は川崎市や市川市など首都圏に冷蔵・冷凍倉庫を複数持ち、ショーレイフィットは製氷機や製氷事業を展開しており、冷凍食品市場に強みを持っています。

セイノーHDは、これらの企業を買収することで、コールドチェーンの強化を図り、拡大する食品市場に迅速に対応できる物流体制を確立しました。また、両社の持つ設備とネットワークを活用することで、物流拠点の確保と効率化を目指しています。

引用元: https://www.seino.co.jp/seino/news/shd/2017/1003-01.htm

4. 日本一ソフトウェアとフォグのM&A

岐阜県各務原市に本社を置くゲームソフト開発会社、日本一ソフトウェアは、2023年7月に東京都町田市のゲーム開発会社フォグを買収しました。

フォグは、アドベンチャーゲームの開発に強みを持ち、特に物語性に富んだ作品で知られています。

日本一ソフトウェアは、以前からフォグと共同開発を進めており、今回の買収によって両社の連携をさらに強化し、アドベンチャーゲームの分野での市場拡大を図ります。

引用元: https://maonline.jp/news/20160422b

5. 鈴木栄光堂と東京どりいむのM&A

岐阜県大垣市に拠点を置く菓子メーカー、鈴木栄光堂は、2023年7月に東京都の洋菓子販売会社東京どりいむを買収しました。

東京どりいむは、羽田空港や成田空港で「青山散歩」というブランド名でケーキやプリンを販売しており、観光客や出張客に人気の商品を展開しています。

鈴木栄光堂は、自社で製造する和菓子や洋菓子を東京どりいむの販売網を通じて提供し、首都圏での市場拡大を目指しています。

引用元: https://www.nikkei.com/article/DGXLZO05382550Y6A720C1L91000/

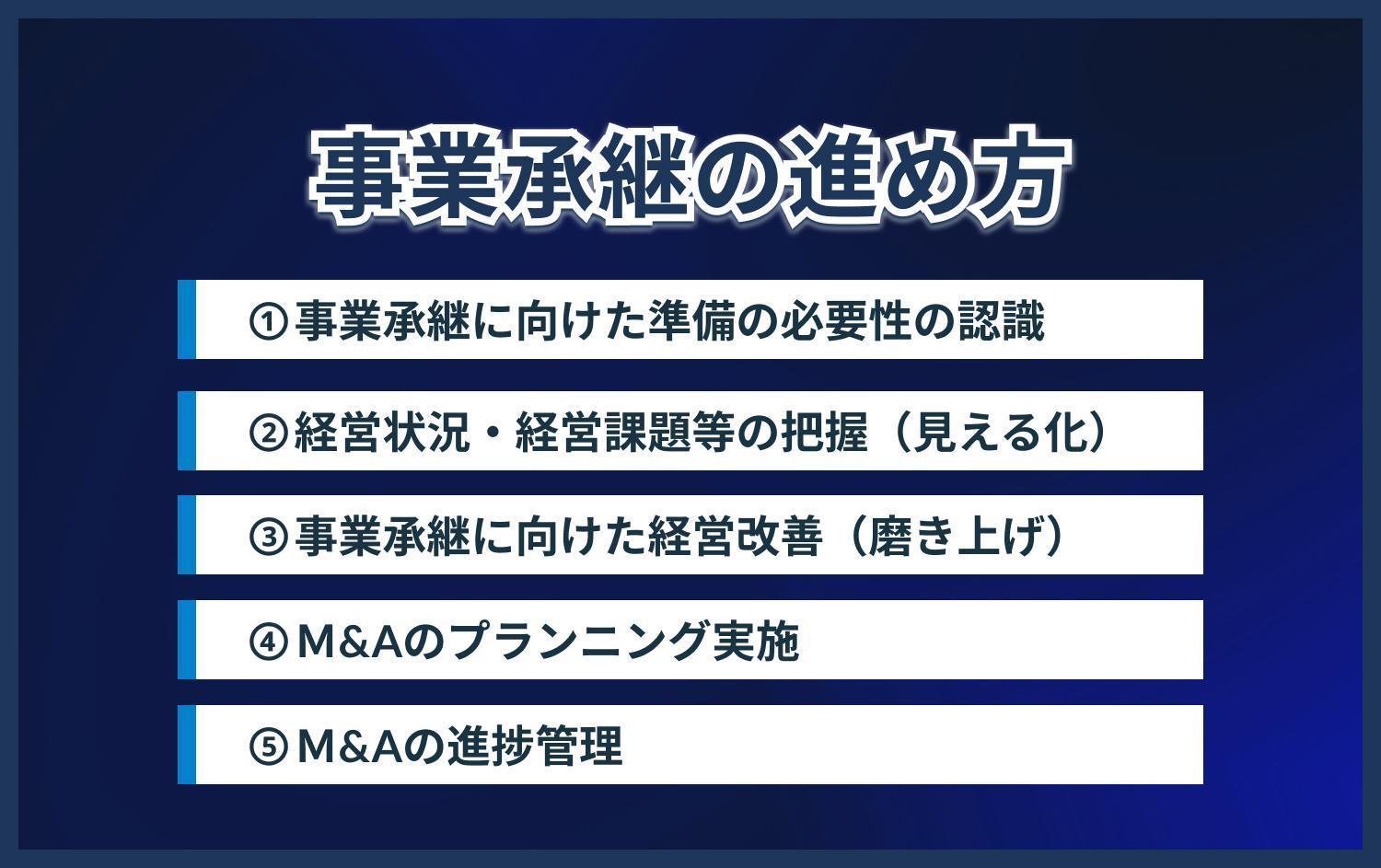

岐阜県でのM&A・事業承継の進め方

※以下、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、事業承継の進め方を解説します。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、経営者が概ね60歳に達した頃から始めることが望ましいとされています。しかし、多くの経営者は事業承継の重要性を認識しつつも、具体的な行動を起こせていないのが実情です。事業承継は、早めの準備が何よりも大切です。特に、後継者の選定や育成には時間がかかります。経営者が70歳を超えてから慌てて取り組んでも、円滑な事業承継は難しいでしょう。

もしすでに60歳を超えているのであれば、できるだけ早く身近な支援機関に相談し、準備に着手することが大切です。事業承継はスムーズに進めるためにも、計画的に取り組む必要があります。支援機関の助言を受けながら、自社に合った事業承継の方法を検討していきましょう。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を進めるうえで、まずは自社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、「見える化」することが重要です。自社の強みや弱み、将来性などを客観的に分析し、事業承継に向けた課題を明確にしていく必要があります。

また、後継者候補の有無や親族内の理解、将来の相続なども含めて、事業承継上の課題を洗い出すことが大切です。株主間の関係性や、取引先との契約関係なども、事業承継に大きな影響を与える要因になります。自社の状況を多角的に分析し、課題を「見える化」することで、円滑な事業承継につなげていきましょう。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業を引き継ぐ際は、できるだけ良い状態で後継者に託したいものです。そのためには、本業の競争力強化や経営体制の総点検、財務基盤の強化など、事業承継に向けた経営改善に取り組むことが欠かせません。

本業の競争力を高めるためには、自社の強みを活かした事業展開や、新たな顧客価値の創造に取り組むことが重要です。また、経営体制の総点検では、組織体制や人事制度の見直し、ガバナンスの強化などが求められます。財務基盤の強化では、資金調達力の向上や、資産・負債の最適化などが課題となるでしょう。

事業承継を機に、会社の体質を強化し、より魅力ある企業に磨き上げていく。そうした取り組みが、円滑な事業承継につながっていくのです。課題があれば早めに改善し、後継者が引き継ぎやすい環境を整えていきましょう。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

M&Aによる事業承継を選択する場合、まずはM&Aの専門家である仲介会社に相談することをおすすめします。M&Aは、単なる企業売買ではありません。両社の企業文化や経営理念、ビジネスモデルなどを踏まえて、最適な形でシナジーを発揮させることが重要です。

M&Aのプロセスには、企業価値評価やマッチング、交渉など、専門的な知識と経験が求められます。企業価値評価では、自社の強みや将来性を適切に評価し、適正な売却価格を算定する必要があります。マッチングでは、自社の事業内容や経営理念に合致する相手先を探し出すことが重要です。交渉では、両社の利害関係を調整しながら、有益な関係を構築していく必要があります。

こうしたM&Aの各プロセスを、自社単独で進めるのは容易ではありません。専門家の力を借りながら、綿密なプランニングのもとM&Aを進めていくことが求められます。M&A仲介会社や税理士、弁護士などの専門家と連携し、最適なM&Aスキームを設計していきましょう。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&Aの実行段階です。ここからは、スピード感を持って手続きを進めていくことが重要です。M&Aは、経営環境の変化によって予期せぬ障害が発生するリスクを孕んでいます。スケジュール管理を徹底し、着実に事業や資産の移転を実行していく必要があります。

M&Aの実行では、法務や会計、税務など専門的な手続きが必要となります。due diligence(買収監査)では、対象企業の資産内容や収益力、リスク要因などを詳細に調査します。契約書の作成では、両社の権利義務関係を明確に規定する必要があります。また、事業や資産の移転に際しては、税務上の処理にも注意が必要です。

こうした専門的な手続きは、士業専門家の協力を仰ぎながら進めていくことが大切です。弁護士や税理士、公認会計士などの専門家と緊密に連携し、M&Aを確実に成し遂げていきましょう。

M&Aのゴールは、新たな経営体制のもとで事業を発展させていくことです。シナジー効果を最大限に発揮し、企業価値の向上につなげていくことが求められます。PMI(Post Merger Integration)の段階では、人材の融和や組織の再編、業務プロセスの統合など、様々な課題に取り組む必要があります。

円滑な事業承継を実現するためには、M&Aの実行後も継続的な経営改善に取り組むことが欠かせません。新たな経営体制のもと、中長期的な視点に立った事業戦略を描き、着実に実行していくことが重要です。

岐阜県でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

岐阜県にも、中小企業庁が設置する「よろず支援拠点」があります。様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、事業承継に関する相談も受け付けています。事業承継の基礎知識から、具体的な進め方まで、幅広く相談できるのが特徴です。

専門のコーディネーターが在籍しており、課題に応じて適切な支援機関や専門家を紹介してくれます。事業承継の第一歩として、まずは気軽に相談してみるのも良いでしょう。支援費用は原則無料となっており、気軽に利用できる相談窓口と言えます。

経営安定特別相談室

岐阜県商工会連合会には、「経営安定特別相談室」が設けられています。事業承継を含む経営全般の相談に乗ってもらえるほか、士業等の専門家から各種手続きに関するアドバイスを受けることができます。

商工会連合会は、地域の中小企業に寄り添った支援を行っています。地域特性を踏まえたきめ細やかなサポートが期待できます。事業承継の進め方や、M&Aの進め方など、実務的な相談にも対応してくれるでしょう。地域に密着した支援が求められる際には、頼りになる相談先と言えます。

事業承継・引継ぎ支援センター

岐阜県にも「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されており、事業承継やM&Aに関する様々な支援を行っています。事業承継の計画策定や、M&Aのマッチング支援、各種補助金の案内など、多岐にわたる支援メニューを用意しています。

特に、M&Aを検討する際には心強い味方となってくれるでしょう。全国ネットワークを活かしたマッチング支援や、M&A実務に精通した専門家の紹介など、M&A成約に向けた伴走支援が期待できます。事業承継の実務支援に定評のあるセンターだけに、M&Aを進める上での心強いパートナーになってくれるはずです。

中小企業診断士

「中小企業支援法」に基づく国家資格である中小企業診断士は、中小企業のホームドクターとして事業承継の支援にも携わっています。経営分析や改善提案など、事業承継の各段階で専門的な助言を提供してくれます。

中小企業診断士は、経営全般に関する幅広い知識を持っているのが強みです。事業承継を検討する際には、財務面だけでなく、組織面や人材面など、多角的な視点からアドバイスしてくれるでしょう。信頼できるパートナーとして、事業承継の伴走者となってくれる存在と言えます。

税理士・公認会計士

税理士や公認会計士は、日頃から顧問先企業の経営に深く関わっているため、事業承継について相談しやすい存在と言えます。特に自社株評価や相続対策など、税務の観点からアドバイスをもらえるのは心強いポイントです。

事業承継では、株式の移転や事業用資産の承継など、税務上の処理が発生します。適切な税務処理を行わないと、後々トラブルに発展するリスクもあります。事業承継の際には、かかりつけの税理士や公認会計士に相談し、税務リスクを最小限に抑える工夫が欠かせません。

金融機関

岐阜県内の金融機関では、取引先企業の事業承継をサポートする体制が整備されつつあります。事業承継計画の策定支援やM&Aのマッチング、各種ファイナンスの提案など、金融の側面から支援を受けられます。

特に、メインバンクは事業承継を進める上で重要な役割を果たします。日頃から経営状況を把握しているメインバンクは、事業承継の方向性を考える上でも参考になるはずです。金融面でのサポートはもちろん、M&Aに関する情報提供や仲介会社の紹介など、様々な支援が期待できるでしょう。

M&A仲介会社などの専門家

事業承継の手段としてM&Aを検討する際は、M&A仲介会社などの専門家に相談することが不可欠です。M&Aの実務に精通した専門家は、案件発掘からクロージングまで一貫したサービスを提供してくれます。

M&A仲介会社の選定では、自社の規模や業種、譲渡理由などに合ったサービスを提供してくれる会社を選ぶことが重要です。M&Aの成約実績や手数料体系、サポート体制などを総合的に判断し、信頼できる仲介会社を見極めましょう。

また、M&Aでは弁護士や税理士、社会保険労務士など、様々な専門家との連携が欠かせません。M&A実務のサポート体制が整っている仲介会社を選ぶことで、スムーズなM&Aの実現につなげることができるはずです。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

岐阜県には、中小企業基盤整備機構の中部本部があります。同機構では、事業承継の支援体制作りのための助言や、支援機関向けの研修など、事業承継支援のインフラ整備に取り組んでいます。

中小企業基盤整備機構は、事業承継に関する調査研究や政策提言なども行っています。事業承継の現状や課題を把握し、効果的な支援策を検討する上で重要な役割を担っています。中小企業の円滑な事業承継の実現に向けて、支援機関の支援を通じた側面支援を行っているのです。

事業承継の支援機関が、効果的な支援を行うためには、中小企業基盤整備機構の知見が欠かせません。各種セミナーや研修、情報提供などを通じて、支援人材の育成や支援ノウハウの共有が図られています。県内の支援機関の支援を通じて、中小企業の事業承継の実現につなげていくという重要な役割を担っているのです。

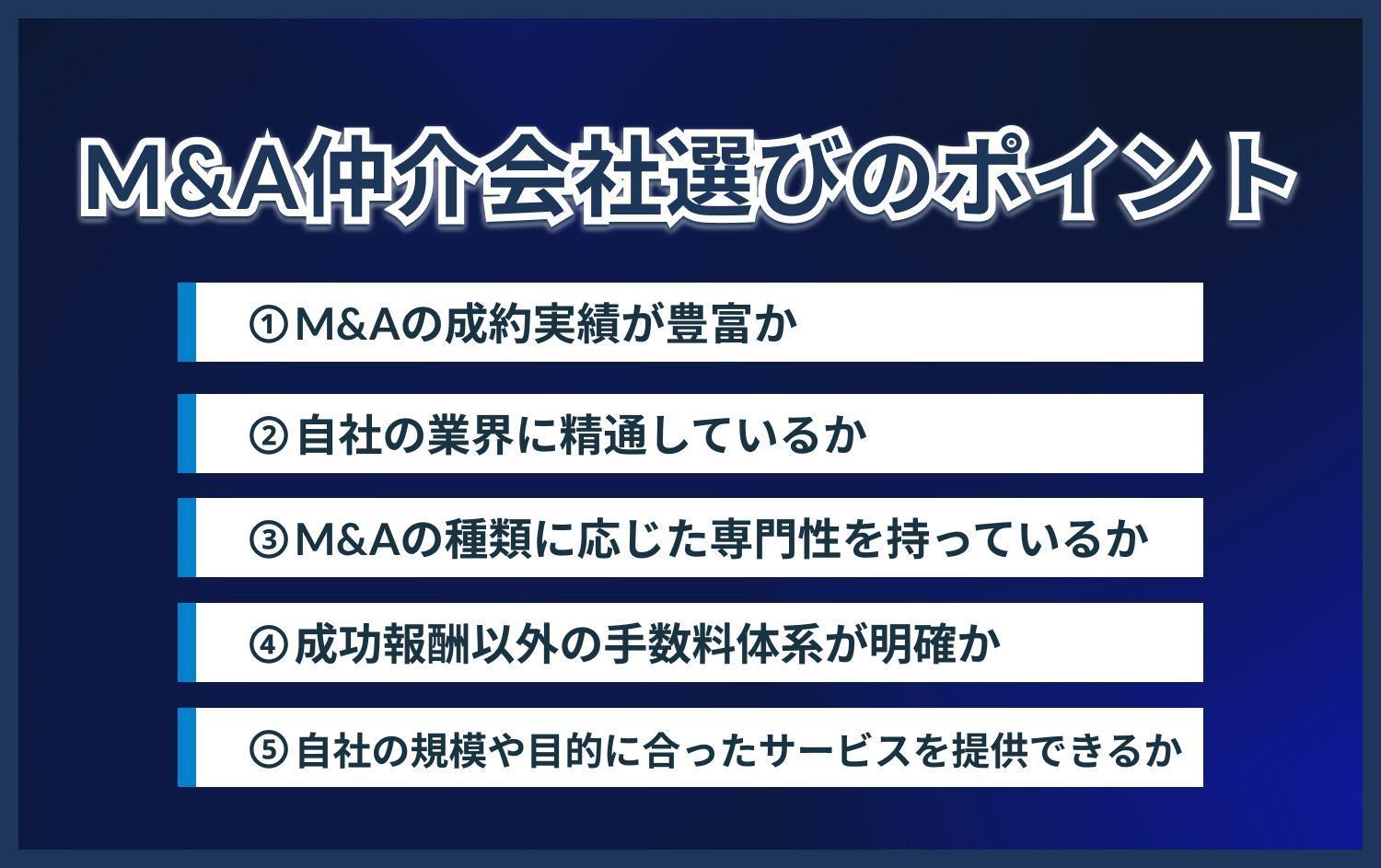

岐阜県のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びで何より重要なのは、豊富な成約実績を有しているかどうかです。M&Aは、単なる企業売買ではありません。両社の企業文化や経営理念、ビジネスモデルなどを踏まえて、最適な形でシナジーを発揮させることが重要です。そのためには、M&Aの各プロセスに関する深い知見と豊富な経験が求められるのです。

成約実績の多い仲介会社であれば、M&Aのノウハウが豊富に蓄積されているはずです。案件の発掘から交渉、クロージングまで、M&Aを成功に導くためのポイントを押さえています。また、案件の進め方やスケジュール管理など、実務面でのサポート力も高いと期待できます。岐阜県内での成約実績を確認し、信頼できる実力のある仲介会社を選びましょう。

自社の業界に精通しているか

自社と同じ業界でのM&A実績があるかどうかも、重要なポイントの一つです。M&Aでは、業界特有の商慣習やビジネスモデル、規制環境などを踏まえた対応が求められます。自社の業界に精通した仲介会社であれば、そうした業界特性を理解した上で、適切な企業価値の算定やマッチングを行ってくれるはずです。

特に、規制の厳しい業界や、特殊な商慣習が根付いている業界では、業界知識の有無が大きな差となって表れます。自社の業界動向を踏まえたアドバイスが得られるかどうかは、M&Aの成否を左右する重要な要素と言えるでしょう。自社の業界に強い仲介会社を選ぶことで、スムーズなM&Aの実現につなげましょう。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aにはいくつかの種類があり、それぞれ専門的な知識が求められます。例えば、事業譲渡では、対象事業の切り出しや従業員の移籍など、株式譲渡とは異なる実務対応が必要となります。また、合併では、合併比率の算定や組織の統合など、固有の課題への対応が求められます。

M&Aの種類ごとに、必要となる専門知識やスキルは異なります。案件に応じた最適な手法を選択し、スムーズにM&Aを実行するためには、M&Aの種類ごとの専門性を持った仲介会社を選ぶことが重要です。

特に、事業譲渡や合併など、一般的な株式譲渡以外の手法を検討する際は、専門性の高い仲介会社を選ぶことが欠かせません。M&Aの種類ごとの豊富な実績を持ち、専門的な知見を有する仲介会社を選ぶことで、M&Aを成功に導く確率を高めることができるはずです。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬体系は、成功報酬型が一般的です。つまり、M&Aが成約した際に、一定の成功報酬を支払うという仕組みです。成功報酬は、M&Aの成約金額に応じて決まるのが一般的で、数パーセントから数十パーセントの範囲となることが多いようです。

ただし、成功報酬以外にも、着手金や中間金などの費用が発生する場合があります。着手金は、M&Aの仲介業務を開始する際に支払う報酬です。中間金は、一定の業務が完了した段階で支払う報酬です。こうした成功報酬以外の手数料体系は、仲介会社ごとに異なるのが実情です。

手数料体系が不明確では、予期せぬ費用負担が発生するリスクがあります。M&Aを検討する際は、成功報酬だけでなく、着手金や中間金などの手数料体系を事前に確認しておくことが大切です。手数料体系が明確で、納得感のある料金設定になっているかどうかを見極めましょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

自社の規模や売上高、M&Aの目的によって、必要となる仲介サービスは異なります。例えば、小規模企業の事業承継では、スピーディな手続きと簡易な審査が求められるケースが多いようです。一方、大企業の事業再編では、複雑な案件構造に対応できる高度な専門性が求められます。

M&Aの目的も、仲介サービスの選択に大きな影響を与えます。例えば、事業の合理化を目的とするM&Aでは、コスト削減効果の試算など、財務的な視点からのアドバイスが重要になります。一方、事業拡大を目的とするM&Aでは、シナジー効果の検証など、戦略的な視点からのアドバイスが求められるでしょう。

M&A仲介会社選びでは、自社の規模や目的に合ったサービスを提供してくれる会社を選ぶことが大切です。大手仲介会社か、ブティック型の仲介会社か。財務的なアドバイスに強みを持つ会社か、戦略的なアドバイスに強みを持つ会社か。自社のニーズに合ったサービスを提供してくれる仲介会社を見極めることが重要です。

加えて、自社の相談に親身になって乗ってくれる仲介会社かどうかも大切なポイントです。M&Aは、企業の将来を左右する重要な経営判断です。単なる案件の執行だけでなく、経営者の想いに寄り添ったアドバイスが得られるかどうか。信頼してM&Aを任せられる仲介会社を選びたいものです。

まとめ

岐阜県の中小企業では、経営者の高齢化が進む中、後継者不在による事業承継の問題が深刻化しています。加えて、人手不足や2024年問題への対応など、経営課題は山積みです。こうした状況の中、事業承継の手段としてM&Aへの注目が高まっています。

事業承継を円滑に進めるためには、早めの準備と計画的な取り組みが欠かせません。自社の経営状況を見える化し、課題を明確にしたうえで、経営改善に取り組むことが重要です。M&Aによる事業承継を選択する際は、専門家の力を借りながら、綿密なプランニングのもとに進めていくことが求められます。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。