【調査分析】福岡のM&Aの市場動向について徹底解説!

福岡県で事業を営む中小企業の経営者の皆様、特に後継者問題でお悩みの方は多いのではないでしょうか。円滑な事業承継は、会社の存続と発展にとって欠かせません。しかし、親族内に適切な後継者がいない場合、どのように承継を進めればよいのか頭を悩ませている方も少なくないかもしれません。

そこで本記事では、福岡県におけるM&Aや事業承継の現状を詳しく分析し、課題解決に向けた道筋をご提案します。記事を最後までお読みいただくことで、後継者問題の解決策や、事業承継を円滑に進めるためのポイントが見えてくるはずです。

福岡のM&A・事業承継の状況

福岡県の後継者不在率は57.9%で、前年比2.3ポイント低下し、4年連続で改善傾向にあります。福岡県を含む九州・沖縄の事業承継の形態としては、「同族承継」が35.6%でトップですが、過去最低を更新しました。一方、役員・社員からの「内部昇格」が34.5%と僅差に迫っています。「M&A」などによる承継割合も上昇しており、「脱ファミリー化」の動きが加速しているのです。

後継者候補として「子ども」を選ぶ企業は37.0%と最多ですが、前年から低下しています。「創業者」「同族承継」企業でも「非同族」の候補割合が高まっており、事業承継に対する考え方が変化しつつあります。

福岡県を含む九州・沖縄の「後継者難倒産」は2023年1-10月で35件発生しました。「後継者育成」に頓挫し、承継完了が間に合わないケースも目立ちます。国や自治体の事業承継支援策が浸透し、企業の意識改革が進めば、後継者不在率のさらなる低下が期待されます。一方、円滑な承継のためには「育成」を含めたサポート体制の拡充も重要になります。

以上の調査結果から、福岡県でも後継者問題への意識は着実に高まっており、親族外への承継やM&Aなど多様な形での事業承継が広がりつつあることがわかります。しかし、課題解決のためには、支援策の活用と並行して、後継者の育成にも力を入れていく必要があるでしょう。

地域・業種別の特徴

福岡県を含む九州・沖縄の後継者不在率は、全国平均とほぼ同水準ですが、地域や業種によって差が見られます。例えば、北九州市や筑豊地域では、製造業や建設業を中心に後継者不在率が高い傾向にあります。一方、福岡市や筑後地域では、サービス業や小売業で後継者問題が深刻化しているようです。

業種別に見ると、建設業(61.2%)、製造業(58.7%)、運輸業(57.9%)で後継者不在率が高くなっています。これらの業種では、事業の特殊性や後継者の確保・育成の難しさから、親族内での承継が困難なケースが多いのかもしれません。一方、医療・福祉(51.2%)、サービス業(54.3%)では、比較的後継者不在率が低い傾向にあります。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画 :九州企業の「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231104_80.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

後継者不在率の高い業種を中心に、M&Aによる事業承継の動きが活発化しています。福岡県内でも、建設業や製造業を対象としたM&Aが増加傾向にあります。

M&Aのメリットは、後継者問題の解決だけではありません。経営資源の引継ぎや事業の拡大、人材の確保など、様々な効果が期待できます。特に、人手不足に悩む企業にとって、M&Aは人材獲得の有力な手段となるでしょう。

ただし、M&Aを成功させるためには、綿密な準備と専門家の支援が欠かせません。仲介会社の選定、企業価値の評価、条件交渉など、多岐にわたる手続きを適切に進める必要があります。M&Aを検討する際は、早い段階から専門家に相談し、しっかりとしたサポート体制を整えることが大切です。

また、M&Aと並行して、後継者の育成にも取り組むことが望ましいでしょう。親族内の後継者候補がいる場合は、計画的に教育・訓練を行い、経営能力を高めていくことが求められます。親族外の場合も、有望な人材を早期に発掘し、将来の経営幹部として育成していくことが重要です。

福岡の休廃業・解散の動向

2023年の福岡県を含む九州・沖縄における企業の休廃業・解散件数は5,138件で、前年比5.8%増加しました。4年ぶりに前年を上回る水準となったのです。

休廃業した企業の54.8%が黒字でしたが、これは過去最低の割合です。「資産超過」かつ「黒字」の企業の割合も16.6%と低水準でした。休廃業時の経営者の平均年齢は70.9歳で、過去最高を更新しています。

物価高や人手不足などの経営問題から、先行きを見据えて「あきらめ廃業」に追い込まれた企業が多くみられました。一方、廃業を前提とした経営支援の動きも活発化しており、「前向きな廃業」の考え方も浸透し始めています。

2024年も休廃業は高水準で推移する可能性があります。自力再建か円満な廃業かの判断が経営者に迫られているのです。

この調査結果から、休廃業が増加傾向にあり、高齢化や後継者不在、経営環境の悪化から廃業を選択する企業が増えていることがわかります。休廃業を防ぐためには、早期の事業承継対策が欠かせません。特に、黒字企業の休廃業が増えている点は注目すべきでしょう。黒字であっても、将来への不安から廃業を選択するケースが増えているのです。

経営者の高齢化が進む中、事業承継の準備を早期に始めることが何より大切です。親族内に後継者候補がいない場合は、M&Aや従業員への承継など、様々な選択肢を検討する必要があります。同時に、事業の磨き上げや経営改善にも取り組み、承継後の経営の安定化を図ることが重要です。

円滑な事業承継は、企業の存続だけでなく、雇用の維持や地域経済の活性化にもつながります。休廃業の増加に歯止めをかけるためにも、事業承継支援策の拡充と、経営者の意識改革が求められています。

「株式会社帝国データバンク」「九州企業「休廃業・解散」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240102_80.pdf(2024年3月28日閲覧)

福岡の人手不足状況

正社員が不足していると回答した福岡県を含む九州・沖縄企業は56.6%でした。非正社員の不足割合は33.6%でした。

業種別の正社員不足割合は、「金融」が77.8%でトップでした。次いで「飲食店」75.0%、「家電・情報機器小売り」71.4%と続きました。非正社員は「飲食店」が100.0%で最も高い割合でした。

2024年問題が懸念される建設業と物流業(道路貨物運送)の正社員不足割合は、それぞれ69.6%、69.7%と既に約7割に達しています。しかし、人手不足企業の約8割で従業員数は増えておらず、今後も不足の長期化が予想されます。

人手不足の解消にはマンパワーの増加か生産性の向上が求められますが、労働人口減少などにより従業員数の増加は見込みにくい状況です。業務の効率化やデジタル化、リスキリングによる生産性向上への早期着手・先行投資が急務となっています。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画 : 人手不足に対する九州企業の動向調査(2023 年 10 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_80.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

人手不足を解消する手段としてM&Aが注目されています。人材を含む経営資源の引継ぎにより、事業の継続と発展が可能となるためです。M&Aを検討する際は、人材面でのシナジー効果も重要なポイントとなるでしょう。

例えば、自社に不足する人材や技術を持つ企業をM&Aの対象とすることで、人手不足の解消につなげることができます。また、M&Aを通じて事業規模を拡大し、人材の採用力を高めるという方法もあります。

ただし、人材の引継ぎがスムーズに進まなければ、期待した効果は得られません。M&Aの際は、人材の融和や組織文化の融合にも十分に配慮する必要があります。

また、M&Aを行う前提として、自社の人材の育成と定着にも力を入れることが大切です。優秀な人材を確保し、長く活躍してもらえる環境を整えることが、人手不足の解消につながるはずです。

M&Aは人手不足解消の有力な選択肢の一つですが、万能薬ではありません。自社の状況を見極めた上で、最適な手法を選ぶことが求められます。M&Aを含めた多面的な人材戦略を立て、着実に実行していくことが重要でしょう。

福岡でのM&A・事業承継の進め方

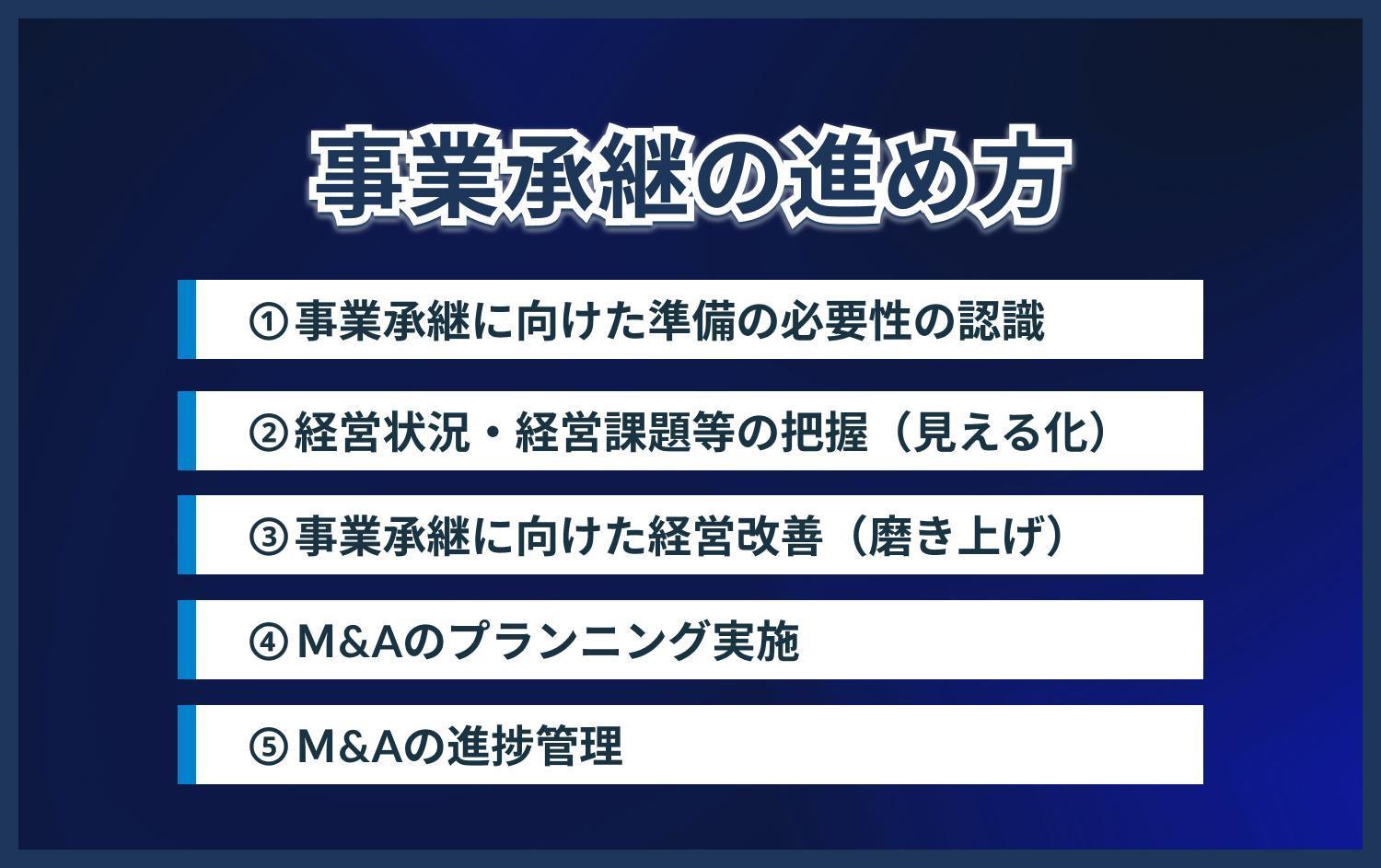

ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、福岡県でのM&Aや事業承継の進め方を解説していきます。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、早ければ早いほど良いと言われています。具体的には、経営者が概ね60歳に達した頃から準備に取りかかることが望ましいでしょう。60歳を超えている場合は、一刻も早く行動を開始する必要があります。

まずは、身近な支援機関に相談し、事業承継の必要性を認識することから始めましょう。支援機関のアドバイスを受けながら、計画的に準備を進めていくことが大切です。

事業承継は一朝一夕には進みません。早期の問題意識を持ち、じっくりと取り組む姿勢が何より重要です。準備が遅れると、選択肢が狭まるだけでなく、承継そのものが困難になるリスクがあります。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継の準備として、自社の経営状況や経営課題を正確に把握することが欠かせません。会社の強み弱みを分析し、「見える化」することで、課題解決に向けた道筋が見えてきます。

具体的には、経営資源や知的資産、財務状況などを可能な限り定量化し、データに基づいて現状を評価します。また、後継者候補の有無や親族内株主の理解度合い、将来の相続発生リスクなども含めて、事業承継上の課題を洗い出します。

課題を明確にすることで、何から手をつければよいのか判断しやすくなります。漠然とした不安を解消し、具体的な行動につなげるためにも、「見える化」が重要なのです。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を円滑に進めるには、承継前の経営改善が欠かせません。業績が良好な状態で承継することで、承継後の安定経営につながります。

経営改善のポイントは、本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化の3つです。自社の強みを生かした事業戦略を立て、不採算部門の見直しや業務の効率化に取り組みましょう。また、コーポレートガバナンスの強化や人材育成にも力を入れ、承継後を見据えた経営体制の構築を目指します。

財務面では、キャッシュフローの改善や資産の適正化などにより、経営基盤の安定化を図ることが大切です。過剰債務の解消など、財務リスクの低減にも注力しましょう。事業再生が必要な場合は、早期の着手が求められます。

事業承継は、経営改善と一体で進めることが理想的です。「磨き上げ」を徹底することで、円滑な承継の実現に近づくはずです。

ステップ4:M&Aの工程の実施

M&Aによる事業承継を選択した場合は、専門的な工程を踏むことになります。まず、M&Aの方針を決定したら、仲介者の選定に入ります。M&Aの経験が豊富で、自社の業界に精通した仲介者を選ぶことが大切です。

次に、自社の企業価値を適切に評価します。財務デューデリジェンスなどを通じて、客観的な企業価値を算出することが求められます。この企業価値が、M&Aの条件を決める上で重要な基準となります。

そして、譲渡先候補企業とのマッチングが始まります。仲介者のネットワークを活用しながら、最適な譲渡先を探します。条件面だけでなく、企業文化の融和性なども考慮して、慎重に選定することが大切です。

譲渡先が決まったら、本格的な交渉に入ります。買収価格や契約条件など、様々な角度から交渉を重ねます。専門家の助言を受けながら、自社に有利な条件を引き出すことを目指します。

M&Aは複雑なプロセスですが、一つ一つの工程を丁寧に進めることが成功のカギを握ります。時間と労力を惜しまず、しっかりと取り組む姿勢が何より大切です。

ステップ5:事業承継の実行

いよいよ事業承継の実行段階です。M&Aの場合は、合意した手続きに沿って、資産移転や経営権移譲を進めます。

事業承継を円滑に進めるには、士業専門家等の協力が欠かせません。法務面や税務面の手続きは、専門家の知見を借りながら、適切に進めることが大切です。また、従業員への説明や取引先への通知など、ステークホルダーへの配慮も忘れてはいけません。

事業承継は、関係者が一丸となって取り組むことが何より重要です。経営者と後継者、従業員、専門家が緊密に連携し、一つのチームとして行動することが成功の鍵となるでしょう。

福岡でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、中小企業庁が各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。福岡県にもありますので、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

経験豊富なコーディネーターが、事業承継やM&Aに関する悩みをじっくりと聞き、最適な解決策を提案してくれます。支援機関や専門家とのネットワークも広く、様々な角度からサポートしてくれるはずです。

経営安定特別相談室

商工会議所や都道府県商工会連合会が「経営安定特別相談室」を設置し、士業等専門家が各種法的手続きに関するアドバイスを行っています。福岡県内にも相談室がありますので、活用を検討されてはいかがでしょうか。

事業承継やM&Aには、法務や税務など専門的な知識が必要です。経営安定特別相談室では、弁護士や税理士などの専門家が、個別の事情に合わせたアドバイスを提供してくれます。手続きの進め方や注意点などを教えてもらえるはずです。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターでは、M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難と見込まれる場合には廃業についての相談対応を行っています。福岡県にもセンターがありますので、まずは相談してみるとよいのではないでしょうか。

センターでは、M&Aのマッチング支援や条件交渉のサポートなど、事業承継の実務面での支援を行っています。また、事業承継診断や計画策定の助言など、承継準備の段階からのサポートも提供しています。

中小企業診断士

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組んでいます。事業承継やM&Aについても、専門的な知見を持つ診断士が多く存在します。

自社の事業や経営の特性を理解した上で、最適な承継方法を提案してくれるはずです。事業計画の策定や経営改善の支援など、承継準備の実務面でのサポートも期待できます。信頼できる中小企業診断士を見つけ、二人三脚で事業承継に取り組むとよいでしょう。

税理士

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決算支援等を通じ経営にも深く関与しています。事業承継やM&Aには、税務面での対応が欠かせません。

株式評価や譲渡価格の設定、税務デューデリジェンスなど、専門的な税務知識が求められる場面が多々あります。顧問税理士と早い段階から相談し、適切な税務戦略を立てることが大切です。税務リスクを最小限に抑え、円滑な事業承継を目指しましょう。

金融機関

メインバンクを中心とした金融機関は、中小企業の資金調達を支援するとともに、経営相談にも対応しています。事業承継やM&Aについても、様々なサポートを提供しています。

例えば、事業承継計画の策定支援や、M&Aのマッチング支援などが挙げられます。また、承継資金の融資や、株式の評価・買取りなど、資金面でのサポートも行っています。日頃から金融機関とのリレーションを深め、事業承継の相談に乗ってもらうとよいでしょう。

M&A仲介会社などの専門家

M&A仲介会社は、譲渡企業と譲受企業のマッチングを行う専門家集団です。豊富な案件情報とネットワークを持ち、円滑なM&Aを支援してくれます。

M&A仲介会社を選ぶ際は、実績や専門性、サポート体制等を見極めることが大切です。自社の業界に精通し、M&Aの種類に応じた専門性を持つ仲介会社を選ぶことをおすすめします。また、成功報酬以外の手数料体系が明確で、自社の規模や目的に合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶとよいでしょう。

信頼できるM&A仲介会社を見つけることで、スムーズなM&Aの実現に近づくはずです。案件の探索から条件交渉、クロージングまで、一貫したサポートを受けられるでしょう。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業の支援機関が、事業承継の支援体制を構築していくにあたり、必要な助言や、支援機関の課題解決に資する講習会を開催しています。地域ごとに拠点があり、福岡県内の支援機関の方々も活用できます。

支援機関の皆様には、セミナーへの参加や専門家との情報交換などを通じて、事業承継支援のノウハウを吸収していただければと思います。支援機関同士の連携を深め、オール福岡で中小企業の事業承継を支えていくことが期待されます。

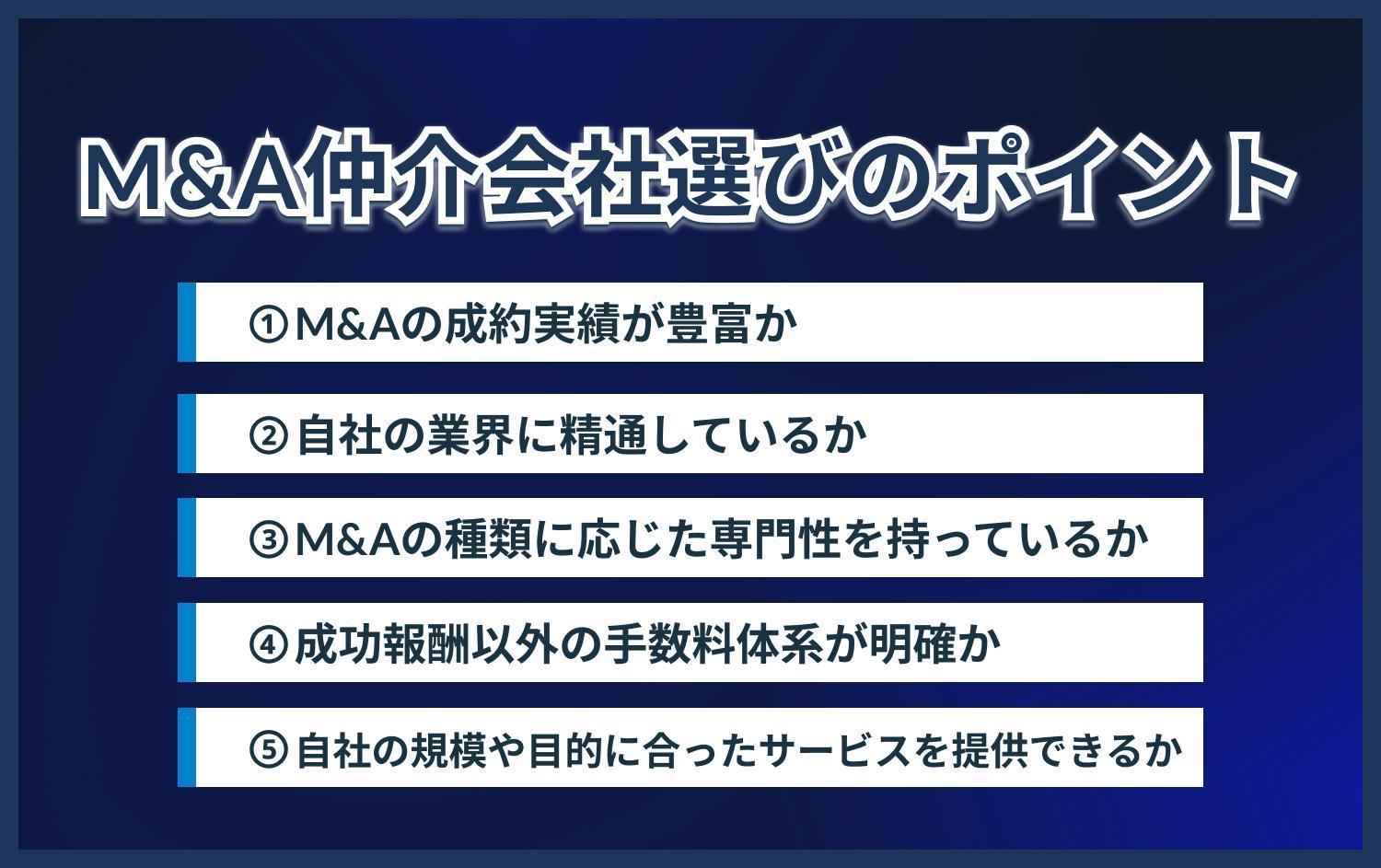

福岡のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びで何より重要なのが、M&Aの成約実績です。豊富な実績を持つ仲介会社なら、M&Aのプロセスを熟知しているはずです。スムーズな手続きが期待できるだけでなく、課題への対応力も高いでしょう。

仲介会社の実績は、ホームページ等で公開されていることが多いです。案件数だけでなく、成約率や業種別の実績なども確認しておくとよいでしょう。自社と似た規模や業種の案件を多数成約している仲介会社なら、より的確なアドバイスが得られるはずです。

自社の業界に精通しているか

M&Aを成功させるには、自社の業界に精通した仲介会社を選ぶことが大切です。業界特有の事情を理解している仲介会社なら、適切なマッチングや条件交渉が可能となります。

例えば、製造業の場合は、技術や設備の評価が重要なポイントとなります。製造業に強い仲介会社なら、適切な企業価値の算定や、設備の引継ぎ方法など、業界ならではの論点についてもアドバイスしてくれるでしょう。

業界に特化した仲介会社を探すことで、より専門性の高いサービスを受けられるはずです。自社の業界で実績を持つ仲介会社を選ぶことをおすすめします。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、買収、合併、事業譲渡など、様々な種類があります。M&Aの種類によって、必要な手続きや注意点が異なります。

例えば、株式譲渡と事業譲渡では、デューデリジェンスの範囲や契約書の内容が大きく異なります。また、合併の場合は、合併比率の算定や組織の統合など、特有の論点が発生します。

M&Aの種類に応じた専門性を持つ仲介会社を選ぶことで、適切な助言を受けられるでしょう。自社が希望するM&Aの種類について、豊富な実績を持つ仲介会社を探すとよいでしょう。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の手数料体系は、成功報酬型が一般的です。つまり、M&Aが成約した場合にのみ、一定の手数料が発生する仕組みです。

成功報酬の割合は仲介会社によって異なりますが、10%程度が相場と言われています。成功報酬の割合が明確に提示されているかどうかを確認しておきましょう。

また、成功報酬以外の手数料についても、事前に確認しておくことが大切です。例えば、着手金や中間金、実費精算など、様々な名目の手数料が設定されている場合があります。これらの手数料体系が明確で、納得できる内容かどうかをチェックしましょう。

手数料体系が不透明な仲介会社は、トラブルのもとになりかねません。手数料について丁寧に説明してくれる仲介会社を選ぶことをおすすめします。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&Aは、企業規模や目的によって、必要なサービス内容が異なります。自社の規模や目的に合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶことが大切です。

例えば、小規模企業の場合は、低コストで効率的なM&Aサービスを求めるでしょう。一方、大企業の場合は、より高度な専門性を持つ仲介会社を必要とするかもしれません。

また、M&Aの目的によっても、必要なサービスが異なります。事業拡大を目的とする場合は、戦略的なマッチングが重要となります。一方、事業承継を目的とする場合は、後継者の育成支援なども求められるでしょう。

自社の規模や目的を明確にした上で、それに合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶとよいでしょう。仲介会社との初回面談の際に、自社のニーズをしっかりと伝え、サービス内容を確認することをおすすめします。

まとめ

以上、福岡県のM&Aや事業承継の現状と課題、進め方、相談先、M&A仲介会社の選び方について詳しく解説してきました。少子高齢化や人口減少が進む中、中小企業の事業承継は喫緊の課題です。特に福岡県では、後継者不在率の高さや休廃業の増加など、様々な課題に直面しているようです。

しかし、M&Aや事業承継支援策の浸透により、徐々に状況は改善しつつあるのかもしれません。親族外承継やM&Aへの抵抗感も薄れ、多様な形での事業承継が広がり始めているように見受けられます。人手不足解消の手段としても、M&Aへの注目度が高まっているのではないでしょうか。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。