【調査分析】沖縄のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】沖縄のM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、沖縄県におけるM&Aや事業承継の現状を詳しく解説しつつ、円滑な事業承継に向けた具体的な進め方や相談先などをご紹介します。

沖縄のM&A・事業承継の状況

沖縄の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

沖縄県の後継者不在率は66.4%で、過去最低を更新したものの依然として全国で5番目に高い水準にあります。年代別に見ると、60〜70代で大幅な改善が見られた一方、80代以上では前年を上回る結果となりました。

業種別では運輸・通信業で改善が目立ちましたが、製造業や不動産業では前年より不在率が上昇するなど、明暗が分かれる形となっています。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

事業承継の就任経緯を見ると、「内部昇格」が46.9%と前年から大幅に増加しており、「同族承継」の低下とあわせて「脱ファミリー化」が進んでいることがわかります。

親族外承継、特に役員・従業員への承継が主流になりつつある現状を踏まえると、第三者承継を支援する体制の整備が急務だと考えられます。

また、経営者と後継者の意識のずれから円滑な承継に支障をきたすケースも散見されることから、承継前後の伴走支援の強化も重要な課題と言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:沖縄県「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_90.pdf(2024年3月28日閲覧)

沖縄の休廃業・解散の動向

2023年の沖縄県の休廃業・解散件数は378件で、前年比7.69%増加しました。

特に注目すべきは、休廃業・解散件数が倒産件数の11.11倍に上っている点です。休廃業・解散が企業数減少の主因となっていることは明らかです。

全国的に休廃業・解散が抑制された2023年にあって、沖縄県では逆行して増加したことは特筆すべき動きだと言えます。新型コロナウイルス関連の支援策の効果で倒産は抑えられたものの、事業継続を断念する企業は増えつつあるのが実情のようです。

観光産業への依存度が高い沖縄経済は、コロナ禍の影響を色濃く受けました。回復の兆しはあるものの、業績悪化やコロナ融資返済の負担から休廃業に追い込まれるケースが目立っているのではないでしょうか。

融資返済のピークを控え、資金繰りに窮する中小企業の増加が懸念される中、企業の事業継続を後押しする支援と共に、事業承継やM&Aの推進、前向きな廃業支援なども重要性を増していくものと考えられます。

「沖縄県中小企業支援課」「県内の経済情勢等」https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/196/02_siryou2.pdf(2024年3月28日閲覧)

沖縄の人手不足状況

2023年時点で、沖縄県内の正社員不足企業は60.3%で、全国4位の高水準にあります。また非正社員では44.7%となっており全国1位です。

新型コロナの影響で一時的に低下した人手不足感ですが、抜本的な解決策を講じなければ、すぐに再燃してしまうことが予想されます。次の高まりに備えた対策の検討が求められている状況だと言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「 人手不足に対する九州企業の動向調査(2023 年 10 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_80.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

人手不足の解消に向けては、生産性向上や働き方改革などの取り組みが欠かせませんが、これと並行してM&Aによる人材獲得も有力な選択肢の一つだと考えられます。

M&Aは、自社に不足する人材を外部から獲得する手段として機能します。特に、専門性の高い人材や即戦力となる人材の確保には効果的だと言えます。

また、事業の譲受けに伴って、経験豊富な人材を一括して獲得できるメリットもあります。人材獲得コストの削減や、人材育成の時間短縮にもつながります。

各社の事業内容や経営課題に合わせて、M&Aを人材戦略の一環として検討してみてはいかがでしょうか。人手不足の解消につながる可能性は十分にあるはずです。

沖縄でのM&A成約事例5選

以下は、沖縄で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. 沖縄振興開発金融公庫による琉球インタラクティブへの資本参加

沖縄振興開発金融公庫は、インターネット関連企業「琉球インタラクティブ」(沖縄県宜野湾市)への資本参加を通じて、沖縄のデジタルコンテンツ産業の成長を後押ししました。

琉球インタラクティブは、沖縄の観光産業や地元企業のデジタルマーケティング支援を中心に事業展開しており、特に「おきなわ特産品本舗」などのECサイトを運営しています。

沖縄振興開発金融公庫の資本参加により、琉球インタラクティブは新たな成長基盤を確立し、さらなる事業展開を目指しています。

引用元:https://www.okinawakouko.go.jp/newsrelease/1507869698/

2. 神奈川管材による沖総管材の譲り受け

沖総管材株式会社(沖縄県)は、後継者不足に悩んでおり、同業である神奈川管材株式会社に事業を譲渡しました。

沖総管材は沖縄で管材の販売を行い、地元の建設業界との強固な取引関係を築いてきました。このM&Aは、神奈川管材が沖縄市場への進出を狙った戦略的な動きであり、沖総管材の地元ネットワークを活かして更なる成長が期待されています。

引用元: https://kanagawakanzai.co.jp/news2019_4/

3. 沖縄銀行とおきなわ証券のM&A

沖縄銀行とおきなわ証券のM&A事例は、沖縄地域における金融サービスの拡充とシナジー効果を目的に行われた取引です。

このM&Aにより、沖縄銀行はおきなわ証券を完全子会社化し、銀行と証券業務の連携を強化しました。これにより、地域の顧客に対してより広範な金融商品やサービスを提供できる体制が整い、沖縄の地域経済に貢献することを目指しています。

引用元:https://maonline.jp/news/20161222g

4. 沖縄セルラー電話、琉球インタラクティブを完全子会社化

沖縄セルラー電話は、2021年に琉球インタラクティブを完全子会社化し、デジタル事業の強化を図りました。

琉球インタラクティブが運営する沖縄特産品の通販サイト「沖縄特産品本舗」を譲り受けることで、地域産業との連携を強化し、事業拡大を目指しました。

このM&Aにより、デジタルマーケティングやITソリューション分野でのシナジー効果が期待され、沖縄地域のDXの推進に貢献しています。

引用元:https://ma-times.jp/37164.html

5. あけのフルーツ、泉州屋を譲り受け

あけのフルーツは、泉州屋を買収してM&Aを実施しました。この取引の目的は、地域の特産品事業の強化と、果物流通の効率化を図るためです。

あけのフルーツは、泉州屋が持つ地域ネットワークと顧客基盤を活用することで、さらなる成長を目指します。また、両社の事業が統合されることで、特産品の供給能力や販売戦略の向上が期待されています。

引用元:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/850321

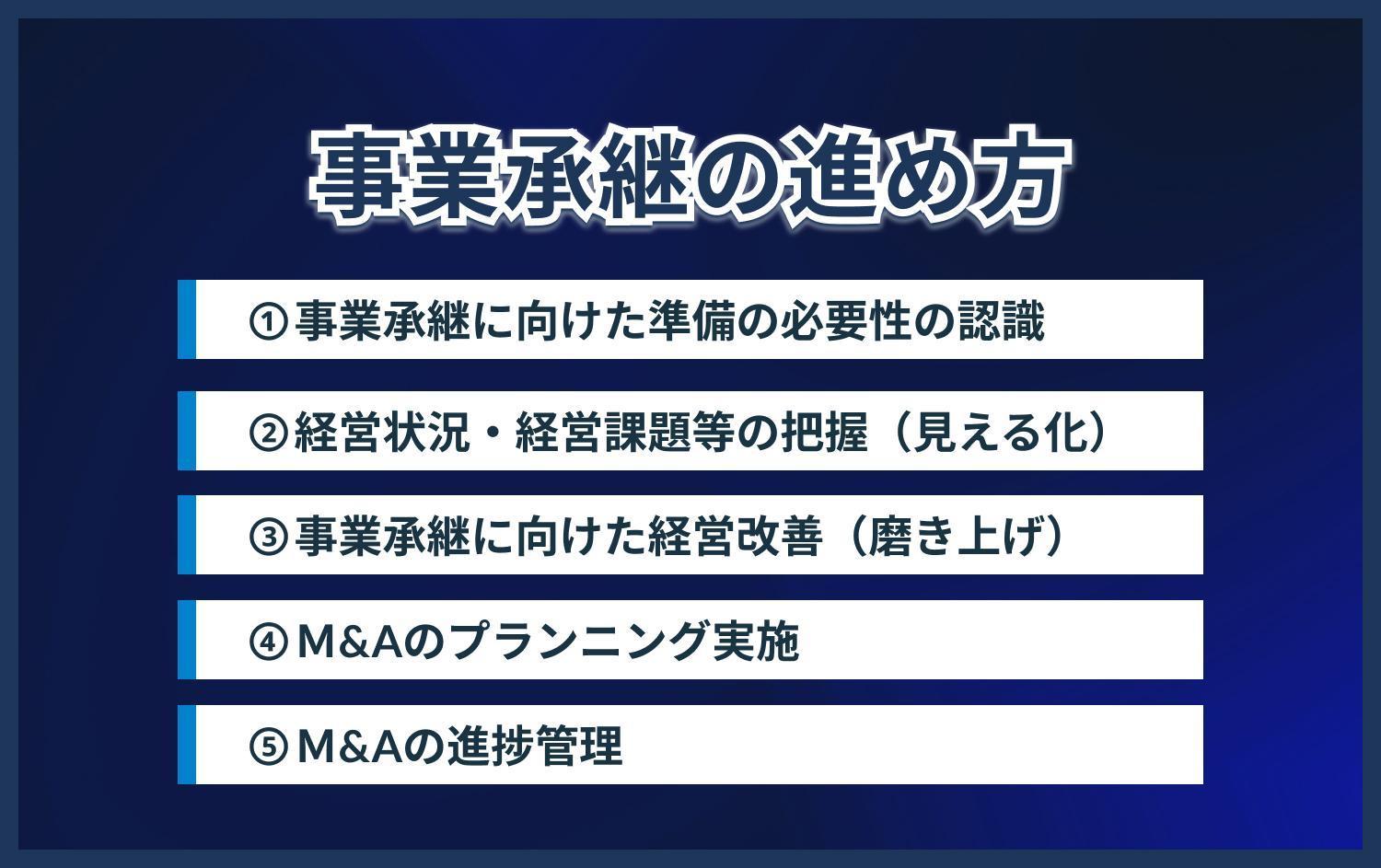

沖縄でのM&A・事業承継の進め方

ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、沖縄県内でM&Aや事業承継を進める際の具体的な手順を見ていきましょう。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

まず大切なのは、自らの年齢や健康状態を踏まえ、事業承継の準備に着手すべき時期を認識することです。一般的には、概ね60歳に達した頃が準備のタイミングと言われています。

すでに60歳を超えている場合は、一刻も早く行動を起こすことが肝心です。身近な支援機関に相談し、具体的な準備をスタートさせましょう。

先送りは禁物です。将来を見据えて計画的に取り組むことが、円滑な事業承継の鍵を握ります。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

次に取り組むべきは、自社の経営状況や経営資源、知的資産等の棚卸しです。客観的なデータに基づいて、強みと弱みを見える化することが重要です。

加えて、事業承継上の課題も明確にしておく必要があります。後継者候補の有無はもちろん、親族内株主や取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況などを総点検しましょう。

課題を可視化することで、解決に向けた具体的なアクションが取りやすくなります。専門家の力も借りつつ、着実に進めていくことが大切です。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を控えた企業にとって欠かせないのが、より良い状態で後継者に引き継げるよう、経営改善に取り組むことです。

具体的には、本業の競争力強化や経営体制の総点検、財務経営力の強化などが挙げられます。承継までの時間を有効活用し、体質強化を図りましょう。

なお、過剰債務等の課題を抱える場合は、並行して事業再生にも着手する必要があります。専門家の助言を仰ぎながら、一つひとつ着実にクリアしていくことが重要です。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

事業承継の選択肢としてM&Aを検討する際は、まず譲渡の意思決定が必要です。その上で、M&A仲介者の選定、企業価値評価、マッチング、交渉等の一連のプロセスを進めていきます。

各プロセスでは、専門的な知識やスキルが求められるため、経験豊富なアドバイザーの存在が欠かせません。信頼できる士業や仲介会社を選定し、綿密な連携を取ることが成功の秘訣だと言えるでしょう。

スケジュール管理を的確に行いつつ、ステークホルダーとの合意形成を図ることも重要なポイントです。周到な準備と柔軟な対応が求められる局面だと心得ておきましょう。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&Aの実行段階に入ったら、適切な手続きに沿って、資産移転や経営権移譲を進めていきます。細部まで慎重に取り組むことが求められる重要なプロセスです。

士業専門家等の協力を得ながら、ミスのない手続きを心がけましょう。スムーズな移行なくして、真の事業承継の成功はありえません。

関係者全員の協力を得て、着実に実行していくことが何より大切だと言えます。

沖縄でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

最後に、沖縄県内でM&Aや事業承継を検討する際の主な相談先をご紹介しましょう。

よろず支援拠点

経営課題全般に対応するワンストップ相談窓口として、沖縄県にも中小企業庁が設置した「よろず支援拠点」があります。各分野の専門家が在籍し、事業承継やM&Aに関する悩みにも幅広く対応しています。

まずは気軽に相談してみると良いでしょう。解決の糸口が見えてくるはずです。

経営安定特別相談室

沖縄県商工会連合会が設置する「経営安定特別相談室」も心強い味方です。事業承継やM&Aに精通した士業等の専門家が、法的手続きに関するアドバイスを行っています。

書類作成など実務面のサポートも受けられるので、手続きの進め方に不安がある場合は、ぜひ相談してみてください。

事業承継・引継ぎ支援センター

「事業承継・引継ぎ支援センター」は、M&Aや経営資源の引継ぎに特化した支援機関です。譲渡・譲受双方のマッチング支援を行うほか、廃業支援も手がけています。

専門性の高いアドバイスが期待できるので、M&Aを本格的に検討する際は、ぜひ活用したい相談先と言えます。

中小企業診断士

「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして活動する「中小企業診断士」も頼りになる存在です。

事業承継やM&Aを含め、様々な経営課題への対応に知見を有しています。日頃から身近な相談相手として関係を深めておくと良いでしょう。

税理士

顧問税理士との日常的な関わりも、事業承継の成否を握る重要な要素です。決算手続きを通して経営実態を詳しく把握しているため、具体的なアドバイスが得られます。

信頼関係を土台に、率直に相談できる環境を整えておくことが肝心だと言えるでしょう。

金融機関

日頃からの取引を通じて、中小企業の経営状況を的確に把握しているのが金融機関です。事業承継やM&Aの資金面でのアドバイスはもちろん、豊富なネットワークを活かした多面的なサポートにも期待できます。

資金計画の段階から、金融機関担当者とよく相談しておくと良いでしょう。

M&A仲介会社

M&Aの実務全般をサポートするのがM&A仲介会社です。案件の掘り起こしからマッチング、条件交渉、クロージングまで、一貫した伴走型支援を提供しています。

専門性の高さはもちろん、成功報酬型の手数料体系や豊富な実績など、自社の条件に合う仲介会社を選ぶことが重要です。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業支援機関の支援能力向上をサポートしている独立行政法人中小企業基盤整備機構にも、沖縄県に拠点があります。

事業承継支援に必要な知識やノウハウを学べる講習会を開催するほか、支援機関の抱える課題解決にも協力しています。支援機関のレベルアップが円滑な事業承継にも寄与するはずです。

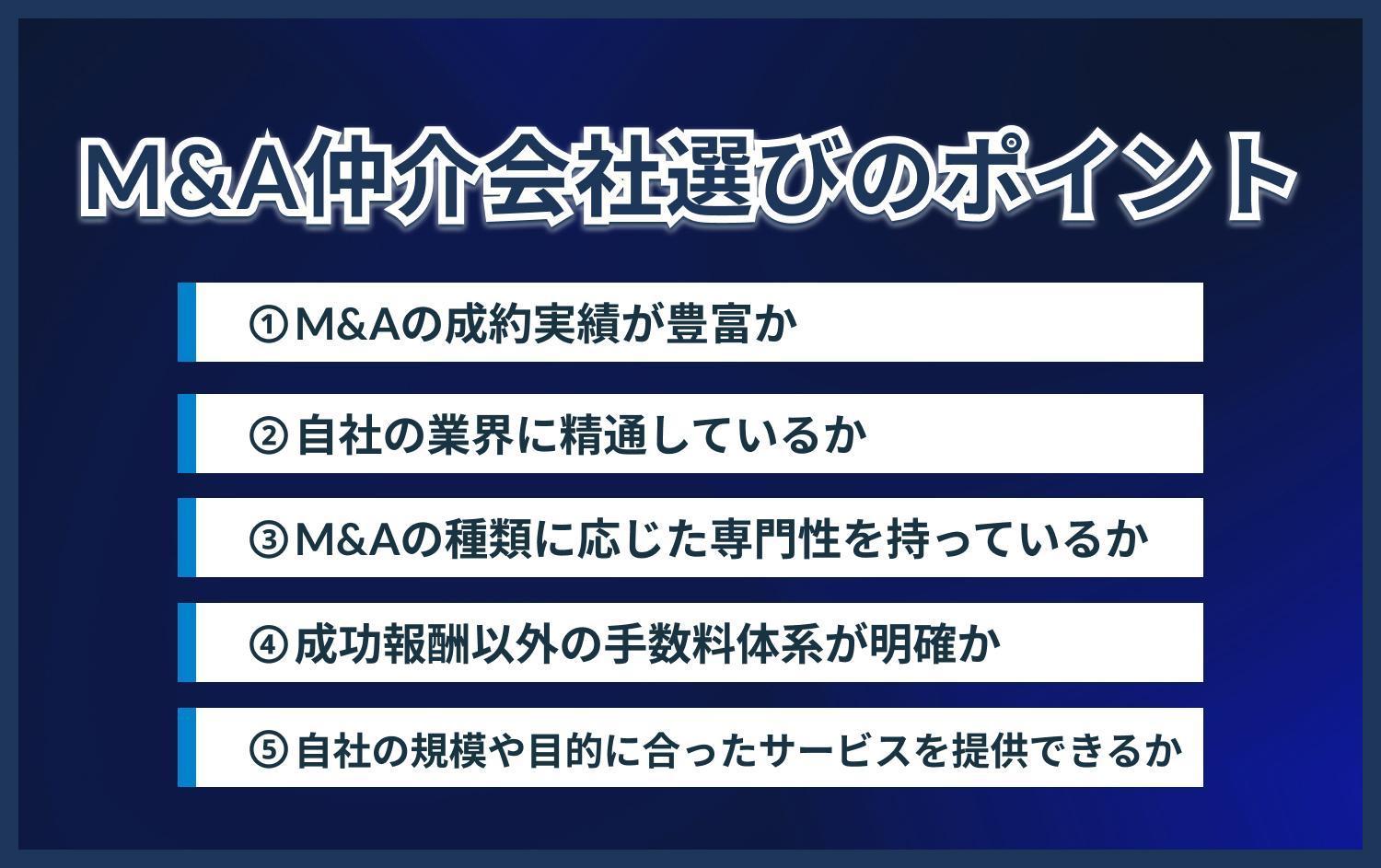

沖縄のM&A仲介会社選びのポイント

M&A仲介会社を選ぶ際は、いくつかの重要なポイントをチェックしておく必要があります。

M&Aの成約実績が豊富か

まず大切なのは、M&Aの成約実績の豊富さです。案件を数多くこなしている仲介会社は、実務に精通しているだけでなく、地域の企業事情にも詳しいと考えられます。

トラックレコードを丁寧に確認し、信頼に足る実績を持つ会社を選びましょう。

自社の業界に精通しているか

業界特性を理解している仲介会社であることも重要なポイントです。自社の業界動向や商慣行を踏まえたアドバイスがあれば、スムーズな案件進行が期待できます。

過去の成約案件を分析し、自社の業界での実績の有無を見極めることが肝心だと言えます。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aにはさまざまな種類があり、それぞれ固有の注意点があります。買収、合併、事業譲渡など、自社の目的に適した種類での豊富な実績を持つ仲介会社を選ぶことが望ましいと言えます。

得意分野を明確にしている会社であれば、専門性の高いサービスが期待できるでしょう。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

手数料体系の明確さも見逃せません。着手金や月額報酬など、成功報酬以外の手数料が不明瞭な仲介会社は避けたほうが無難です。

想定外の費用負担を防ぐためにも、手数料体系を事前にしっかりとチェックしておきましょう。見積書などで金額と内訳を明示してもらうと良いでしょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できる仲介会社であることも大切です。仲介会社の得意な案件規模や業種などを見極め、自社との適合性を判断することが求められます。

サービス内容を具体的に説明してもらい、自社のニーズに合致しているかどうかを丁寧に見極めましょう。

まとめ

本記事では、沖縄県のM&A市場の最新動向を詳しく解説しました。県内企業の後継者不足は着実に改善しつつあるものの、依然として全国的に高い水準にあり、事業承継問題の抜本的な解決が急がれる状況です。

一方、休廃業・解散企業の増加や人手不足など、中小企業を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いています。円滑な事業承継の実現に向けて、M&Aの選択肢にも目を向けることが重要だと言えます。

M&Aを進めるにあたっては、自社の経営状況と課題の見える化、計画的な準備、専門家の力の活用などが重要なポイントとなります。 本記事で紹介した各種相談先を上手に活用しながら、円滑なM&A・事業承継の実現を目指していただければと思います。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。