タクシー会社(業界)のM&A動向・スキーム・相場・事例・メリット

目次

はじめに

運転手の高齢化や人手不足が顕著なタクシー会社(業界)では、課題解消のために同業他社とM&Aを実施するケースが増えています。この記事では、タクシー会社の経営者に向けて、タクシー業界におけるM&A動向や価格相場、メリットを解説します。

タクシー会社(業界)の概況

国土交通省の「交通政策白書」によると、2021年度の各交通機関の分担率は、鉄道が80%を超える一方でタクシーはわずか3.5%であり、長期にわたり減少傾向が続いています。タクシーは1台あたりの乗客数が限られているため、分担率が上がりにくい傾向にあります。また、最近では法人需要の減少や、人手不足による実働率の低下も影響していると見られています。

(参照元:国土交通省 令和5年版交通政策白書 p.11

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001613614.pdf)

定義

道路運送法の定義によると、タクシー事業とは、個別の契約により11人未満の乗車定員で自動車を貸し切って運送する事業を指します。街を走る多くのタクシーは、運転手を含めて乗車定員が5人ですが、法令上では乗車定員が運転手を含めて10人以下の車両がタクシーとして定義されています。

(参照元:国土交通省 道路運送法 第三条

市場動向

規制緩和が進みつつあるものの、タクシー会社(業界)への参入は許可制、撤退は届け出制が取られています。人口減少が進む地方などでは採算が厳しく、ほかの業種からの新規参入のハードルは高くなっています。

ただし、今後はインバウンド(訪日外国人)の増加により、観光地や大都市圏などの一部地域では交通需要が増していくという見方もあります。また、地方では電車やバスのような公共交通が少なく、タクシーを頼りにする人々が増加しているものの、人手不足の影響で需要に供給が追いついていないことが課題となっています。

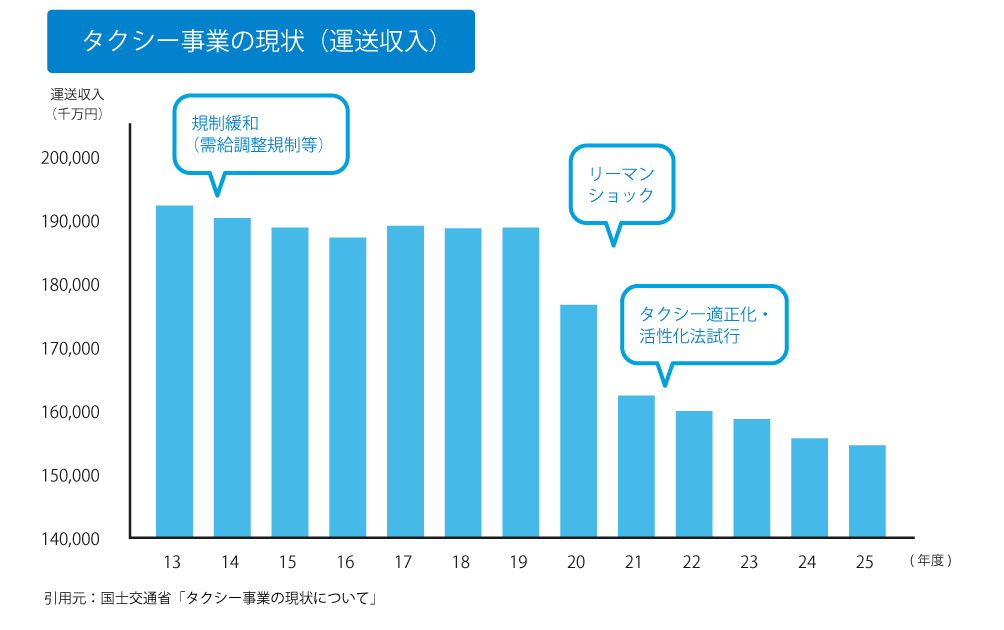

売上推移

法人タクシー全体の売上高は、2002年の規制緩和から1兆9000億円前後で高止まりを続けていましたが、2007年度からリーマンショックを挟んで2009年度までは急激に減少しました。タクシー適正化・活性化法施行以降は減少が緩やかになったものの、2013年度に至るまで減り続けています。

(参照元:国土交通省 タクシー事業の現状について p.2

https://www.mlit.go.jp/common/001083859.pdf)

事業者数

国交省によると、全国の法人タクシー事業者数は近年緩やかに減少しています。2020年度の事業者数は5828社で、前年度比2.5%減でした。

(参照元:国土交通省調べ 全国ハイヤー・タクシー連合会 全国の事業者数及び車両数の推移

http://www.taxi-japan.or.jp/pdf/toukei_chousa/jigyousya_syaryou_suiir3.pdf)

業界が抱える課題

タクシー会社(業界)の抱える主な課題には、人材不足、乗務員の高齢化、IT格差大の3つが挙げられます。タクシー会社(業界)は、営業費用のうち70%以上を人件費が占めています。しかし、ほかの事業と比べて労働時間が長く、年間所得額が低くなってしまう傾向にあり、若い世代や女性から敬遠されてしまいがちです。

慢性的な人材不足

タクシー会社(業界)における最も大きな課題が人材不足です。求職者1人あたりの求人件数を示す有効求人倍率は、全職業平均の約2倍で推移しています。その背景として賃金水準の低さが挙げられます。国交省が推計した2022年の賃金水準によると、全産業の平均年間所得が497万円であるのに対し、タクシー業界は361万円でした。

全産業と比べてタクシー運転手の労働時間が長くなる傾向にあることも、人手不足を助長しています。今後、少子高齢化に伴って採用難は加速すると見られており、各タクシー会社が人材確保に乗り出していくと推測されます。

(参照元:国土交通省 新たなモビリティを取り巻く環境について p.13

https://www.mlit.go.jp/common/001257651.pdf)

(参照元:地域の公共交通リ・デザイン実現会議 地域の公共交通を取り巻く現状と検討の視点・課題

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から国土交通省推計 p.3 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001631603.pdf)

乗務員の高齢化

乗務員の高齢化も、看過できない課題です。国土交通省によると、全産業の平均年齢は42.9歳であるのに対し、タクシー運転手の平均年齢は58.7歳と特に高齢化が顕著です。

(参照元:国土交通省 タクシー事業の現状について 3ペ-ジ

https://www.mlit.go.jp/common/001083859.pdf)

IT格差の拡大

近年、あらゆる業界でキャッシュレス決済対応や設備管理・労務管理のDX(デジタルトランスフォーメーション)が求められているものの、交通分野ではIT導入の取り組みの遅れが見られます。総務省が2021年に実施した調査によると、タクシー会社(業界)を含む運輸業・郵便業では66.2%が「実施していない、今後も予定なし」と回答しています。

また、東京都や大阪府などの主要都市圏で配車アプリの普及が進んでいることからわかるように、タクシー業界において生き残るためにはITの導入が不可欠です。IT導入に関して遅れが見られる中小タクシー会社では需要の取り込みができず、廃業につながるケースも懸念されます。

(参照元:令和5年版情報白書 図表1-2-4-3 デジタル・トランスフォーメーションの取組状況(日本:業種別)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112420.html)

タクシー会社(業界)のM&A動向

人口減少や働き手不足、高齢化などにより、ほかの業界からのタクシー業界への参入は厳しい状況です。既存タクシー会社においても、単独での業績向上や事業拡大は難しいため、同業他社とのM&Aを狙うケースが増えています。

所有車両数増大を狙ったM&A

タクシー会社(業界)では、所有車両数の増大を狙った同業他社のM&Aが増えています。自社のみで所有車両数や働き手を増やすのには限界がありますが、同業他社であれば、比較的簡単に事業規模や展開地域を拡大できる可能性が広がります。また、近年は大手タクシー会社による中小タクシー会社の買収のみならず、後継者問題や人手不足に直面した中小タクシー会社同士が生き残りをかけてM&Aに至ることもあります。

サービスの多様化・クオリティの向上を狙ったM&A

M&Aによって、サービスの多様化・クオリティの向上を図るケースが増えています。近年、配車アプリやキャッシュレス決済の需要が増えており、中小タクシー会社が顧客を増やすにはデジタル化への対応が急務です。

1社単独では設備を整えることが難しくても、M&Aを通して人手や資金を確保できれば、全体としてサービスの質を向上させられます。今後も時代の移り変わりに対応したタクシー会社(業界)の再編が進んでいくと予想できます。

タクシー会社(業界)におけるM&A手法(スキーム)

タクシー会社(業界)でよく使われるM&Aのスキームとしては、「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つが挙げられます。両者ともにM&Aの一般的なスキームですが、譲渡対象や契約方法に違いがあります。

株式譲渡

株式譲渡とは、売り手側の株主が保有している発行株式を買い手に譲渡する手法のことです。株式を譲渡した対価は売り手側の株主に入ります。一般的に株式譲渡では、売り手の会社そのものを買い手が引き継ぐことになります。その対象には資産や契約関係だけでなく、負債も含まれます。

株式譲渡は、売り手と買い手の両方が法人である場合に採用されます。株主を変更するだけのシンプルな手続きなので、M&Aにかかる手間を省くことが可能です。

事業譲渡

事業譲渡とは、売り手が運営する事業の一部または全部を買い手が譲り受ける手法です。事業を譲渡した対価は売り手の会社に入ります。

株式譲渡とは異なり、譲り受ける対象を買い手が細かく選択できます。例えば、資産や負債、契約関係を個別に指定することも可能です。

また、事業譲渡は個人事業主であっても利用できます。ただし、契約関係をひとつひとつ書き直していく必要があるため、株式譲渡よりも手続きが煩雑になりがちです。

タクシー会社(業界)のM&A実施時の価格相場

M&Aの取引価格は個別の事情によって大きく変動するため、一概に相場を示すことはできません。価格相場を算出するにはいくつかのアプローチ法を知っておく必要があります。

価格相場

価格相場は売り手企業の規模や経営状況、リスク、信頼性、市況などによって変わります。事前に売り手企業の企業価値を見積もることで、取引価格をある程度予想できるほか、交渉の叩き台とすることも可能です。

企業価値算定の3つの分類

企業価値を算出するための評価方法は、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチの3つがあります。

コストアプローチ

貸借対照表(BS)に着目し、純資産を算出して求めるシンプルな評価方法です。馴染みのある財務指標を用いて算出するため、特に中小企業の経営者が自社の企業価値を評価する際に多く用いられます。

コストアプローチは、さらに次の3つの手法に分けられます。

・簿価純資産法:資産から負債を差し引いて算出

・時価純資産法:評価した時点にあわせて資産や負債を再評価して算出

・修正簿価純資産法:含み損益の大きい主要資産を時価評価し直して算出

マーケットアプローチ

市場における類似企業の株価を比較して評価する方法です。売り手企業と規模や事業内容の近い企業があれば、評価の精度が高まります。

マーケットアプローチは、さらに次の3つの手法に分けられます。

・類似会社比準法:類似企業や市場の株価をベースにして評価

・市場株価法:売り手企業の株価を基準にして評価

・類似取引比準法:売り手企業と似た事業のM&A取引額から算出

インカムアプローチ

キャッシュフロー(CF)から将来の利益を予測して企業価値を算出する評価方法です。企業の将来性を重視する手法のため、M&Aだけでなく融資・投資の判断でも活用されます。

インカムアプローチは、さらに次の3つの手法に分けられます。

・DCF法:将来のCFから一定の割引率を利用して現在の企業価値を算出

・収益還元法:算出した企業利益からリスク分を割り引いて算出

・配当還元法:株式配当に着目して算出

タクシー会社(業界)でM&Aを実施するメリット

タクシー会社(業界)におけるM&Aのメリットについて、売り手と買い手の双方から解説します。

売り手側のメリット

売り手側のメリットとしては、後継者問題の解消、従業員の雇用継続、借入、保証の解消、売却益の獲得が挙げられます。

後継者問題の解消

M&Aによって後継者問題を解消することができます。

タクシー会社(業界)ではほかの業界に比べて高齢化が進んでおり、特に中小タクシー会社では家族や従業員の中に後継者が見つからないケースが少なくありません。こうした場合に、廃業以外の選択肢としてM&Aを検討すれば、同業他社に事業を引き継いでもらうことが可能です。

従業員の雇用確保

廃業すれば従業員の失業は避けられませんが、M&Aの買い手企業が事業を継続してくれれば、従業員の雇用契約が継続されます。

借入や保証の解消

借入や保証を解消できる可能性があります。

M&Aで株式譲渡を選択肢すれば、買い手のタクシー会社は負債を含めた事業全体の経営権を引き継ぐことになります。これにより、売り手のタクシー会社の経営者は個人保証から解消されます。

売却益の獲得

売却益によって、まとまった資金を獲得できます。その資金を利用して、新たな事業に乗り出すことも可能です。

買い手側のメリット

買い手側のメリットとしては、営業エリアの拡大、車両や設備の獲得、人材の獲得が挙げられます。

営業エリア拡大

同業他社とM&Aを実施することで、営業エリアの拡大が可能です。

各タクシー会社は入構権(エリア内にある空港や駅などの集客スポットに入構する権利)を保有しています。入構権の獲得には手間がかかることが多く、タクシー会社の営業エリア拡大の障害となっています。M&Aで新規エリアの入構権を獲得することにより、迅速に営業エリアを拡大できます。

車両や設備の獲得

売り手タクシー会社の車両や設備を引き継げば、限られた資源を他の投資活動に当てられ、効率的に事業を拡大できます。

人材の獲得

人手不足が顕著なタクシー業界では、同業他社とM&Aを実施すれば、経験豊富なタクシー運転手をそのまま雇用できます。人手不足の影響で事業縮小をする必要がなく、経営の安定化につながります。

タクシー会社(業界)のM&A案件・事例

タクシー会社(業界)に関するM&A案件をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 西日本通商ネクストによる東野タクシーの買収

2021年4月、西日本通商ネクストは栃木県宇都宮市に拠点を置く東野タクシーを買収しました。

東野タクシーは、地域密着型の運営と乗務員の高い接客技術で知られており、栃木県内で長年にわたり信頼を築いていました。

一方、西日本通商ネクストは福岡を中心にタクシー事業を展開しており、このM&Aにより、関東エリアでの事業拡大を図りました。

買収の背景には、首都圏や地方都市での若手乗務員確保が急務となっており、東野タクシーが提供する安定した地域顧客基盤と優秀な人材が魅力となりました。

西日本通商ネクストは、買収後も既存の従業員の雇用を守り、業務効率の向上やサービスの質の強化に取り組んでいます。これにより、東野タクシーの顧客満足度向上が期待されています。

引用元:https://www.marr.jp/marr/category/news/entry/28742

事例2 日本交通によるイースタンエアポートモータースの買収

2021年3月、日本交通は空港送迎サービスを提供するイースタンエアポートモータースを買収しました。

日本交通は、タクシー業界で国内最大手としての地位を持ち、今回の買収により、空港送迎サービス市場でのシェア拡大を目指しました。

イースタンエアポートモータースは、主に羽田・成田空港向けの送迎サービスで知られており、法人顧客や旅行代理店との長年の取引実績を持っていました。

この買収は、日本交通が地域密着型サービスの強化と、全国的なネットワークを活かした事業拡大を進めるための戦略的M&Aとして行われました。特に、ビジネス顧客層へのサービス向上と、新しい顧客基盤の獲得が期待されています。

引用元:https://www.marr.jp/marr/category/news/entry/27586

事例3 ワイエム交通による互助交通の買収

2021年5月、ワイエム交通は、東京都江東区に本拠を置く互助交通のタクシー事業を買収しました。互助交通は、長年にわたり地元の乗客や法人顧客から信頼を得ており、その地域密着型の事業運営が特徴でした。

ワイエム交通は、日本交通グループの一部であり、今回の買収により、都内でのサービスエリアの拡大と競争力の強化を図りました。

この買収によって、ワイエム交通は既存の運営ノウハウと互助交通の顧客基盤を統合し、サービス品質向上と事業効率の向上を目指しました。今後は、タクシー業界におけるデジタル技術を活用し、さらなる成長が見込まれています。

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000053767.html

事例4 三福タクシーによる共栄タクシーの買収

2021年3月、三福タクシーは福井県に拠点を持つ共栄タクシーを買収しました。共栄タクシーは、地元の観光業に密接に関わるサービスを提供しており、特に観光タクシーの分野で強みを持っていました。

三福タクシーは観光タクシーに注力しており、今回の買収により観光客向けのタクシーサービスを拡充させ、地域経済の発展に貢献することを目指しています。

三福タクシーは、共栄タクシーの運営体制を維持しつつ、観光業との連携を強化し、新しい観光コースの開発や乗務員の研修プログラムの拡充を進めています。これにより、地域経済へのさらなる貢献と、観光タクシー事業の成長が期待されています。

引用元:https://www.chunichi.co.jp/article/228653

事例5 第一交通によるユナイテッドキャブの買収

2017年12月、第一交通は東京都内に拠点を持つユナイテッドキャブを買収しました。

第一交通は、全国に展開するタクシー事業者として、特に地方都市でのタクシーサービスに強みを持っていますが、今回の買収により、東京での事業展開を強化しました。ユナイテッドキャブは、法人顧客を中心に信頼を築いており、その高いサービス水準が買収の決め手となりました。

このM&Aにより、第一交通は東京都内での競争力を強化し、特にビジネス層をターゲットにしたサービス提供を進めています。また、タクシー業界におけるデジタル化の推進により、運営効率の向上とサービスの質の向上が期待されています。

引用元:https://maonline.jp/news/20171206b

タクシー会社(業界)でM&Aを実施する流れ

タクシー会社(業界)でM&Aを実施する流れは次の通りです。

M&Aの専門家へ相談

タクシー会社(業界)のM&Aには専門知識や経験が不可欠です。M&Aに関する知識や経験が少ないことから、トラブルに直面するケースも少なくありません。M&Aを検討している場合には、まずM&Aコンサルタントやマッチングプラットフォームへのご相談をおすすめします。

マッチング候補の検討と選定

M&Aコンサルタントと相談しながら、マッチング候補の検討と選定を進めます。売り手企業は会社概要や条件を示した「ノンネームシート」を作成し、評価してくれる会社を幅広く探します。

M&Aを前向きに検討してくれる相手が見つかれば、秘密保持契約(NDA)を結んだ上でさらにアプローチをします。売り手と買い手の間でやりとりを重ね、お互いの条件を擦り合わせます。

トップ面談の実施

マッチング候補を絞ったら、トップ面談を実施します。売り手と買い手双方の経営者が対面でお互いの経営方針やM&Aの方向性に関して理解を深めます。今後の流れやスケジュールについてもここで確認します。

基本合意書の締結

M&Aの基本合意に達した場合、「基本合意書」を締結します。基本合意書に法的拘束力はなく、あくまで双方の意思を確認する目的で結びます。

一般的に基本合意書には、M&Aのスキームや希望価格、スケジュールなどその時点で決まっている基本的な条件を記載します。デューデリジェンス(DD)に進む前に、可能な限り交渉を進めておくとスムーズです。

デューデリジェンス

基本合意書に基づき、デューデリジェンス(DD)を実施します。デューデリジェンスとは、買い手が売り手の企業価値や事業リスクを調査し、問題がないかを確認することです。

一般的に公認会計士や弁護士などが売り手企業を訪問し、取引書面やヒアリングを通して調査を実施します。買い手企業は結果を踏まえて、M&A実施可否や条件を提示します。

最終契約

デューデリジェンスを経て、最終的な条件に合意が取れたら、最終契約に進みます。最終契約においては、M&Aの価格や条件について細かく記載された「最終契約書」を作成します。最終契約書には法的拘束力があるため、売り手と買い手双方はその内容に基づいてM&Aを実施します。

まとめ

運転手の高齢化やデジタル技術の導入が急がれるタクシー会社(業界)では、既存の設備や人手を継承できることから、大手・中小を問わず、同業他社とのM&Aが注目を集めています。M&Aによって、事業拡大や新エリア展開、経営の安定化が期待できます。M&Aを検討する際は、正しい知識のもとに進めていくことが重要です。そのため、まずは専門家に相談することをおすすめします。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。