ペットショップ業界のM&A動向・スキーム・相場・事例・メリット

目次

はじめに

ペットやペット用品の需要が高まる中、ペットショップ業界では事業拡大やエリア開拓に向けたM&Aが注目されています。この記事では、ペットショップの経営者に向けて、ペットショップ業界のM&A動向や主なスキーム、価格相場、メリットなどについて解説します。

ペットショップ業界の概況

コロナ禍を経て、「おうち時間」を充実させるためにペットを飼い始める人が増え、ペットショップ業界を含む関連業界は成長を続けています。ペットショップを営む既存企業においても、生体販売だけでなく、ペットフードやペット用品、ペットサロン、ペットホテルを含むペット関連事業への拡大を目指す企業が増えると見られています。

定義

ペットショップ業界は、犬や猫などに代表される家庭用愛玩動物を対象とした商品・サービスを提供する業界を指します。

ペット関連の商品やサービスとしては、次のようなものが挙げられます。

・生体販売:子犬や子猫などのペットの販売

・生体サービス:ペット保険、トリミングサロン、ペットホテルなどのサービス提供

・ペットフード:ペット用フードの製造・販売

・ペット用品:ペットシートやサークル、シャンプー、手入れ用品などの製造・販売

このほか、ペットクリニックなどの動物向け医療サービスを提供するペットショップも存在します。近年はペットのしつけを手がけるトレーニングサービスや、高齢化したペットを預かる「老犬ホーム」など、飼い主をサポートする新たなサービスが相次いで登場しています。

市場動向

ペット業界は、コロナ禍の巣ごもり需要で盛り上がりを見せました。現在、ペットの飼育数は伸び悩んでいるものの、ペットショップでの購入率は上昇しており、ペット関連業界の市場規模も拡大傾向を見せています。

一般社団法人ペットフード協会の「令和5年全国犬猫飼育実態調査」によると、犬の飼育頭数の推計は約684万頭で前年と比べてやや減少傾向にあり、猫は約907万頭でほぼ横ばいという結果でした。新規飼育について言えば、犬は近年微増減を続けており、猫は減少傾向です。

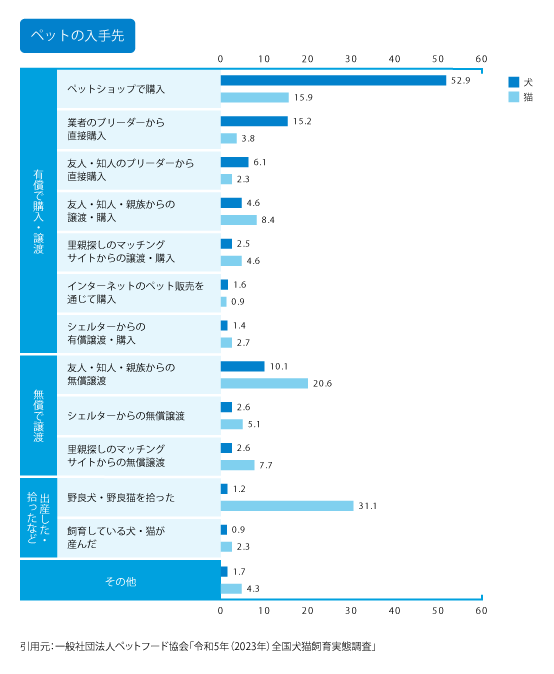

飼育頭数は伸び悩んでいるものの、犬・猫ともに有償での入手が増加しており、特にペットショップからの購入率が上昇しています。犬を飼い始めて1年以内の人のうち、約63%はペットショップでの購入でした。猫を飼い始めて1年以内の人は、約25%がペットショップでの購入で、犬よりは少ないものの、入手先の中では一番多くなっています。

(参照元:一般社団法人ペットフード協会「令和5年(2023年)全国犬猫飼育実態調査」

URL:https://petfood.or.jp/data/chart2023/index.html)

経済産業省の解説によると、ホームセンター経由でのペットやペット用品の販売額は、緊急事態宣言が発令された2020年に大幅に増加し、2021年には年間販売額2800億円を超えました。2022年度の販売額はほぼ横ばいですが、ペットの取り扱いをやめるホームセンターがあったことが影響している可能性があります。

(参照元:経済産業省「ひと言解説 ペットブームは頭打ち?」

URL:https://www.meti.go.jp/statistics//toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20230804hitokoto.html)

今後は原材料・エネルギーコストの増加に伴う値上げラッシュも相まって、ペット関連業界の市場規模は拡大する見込みです。富士経済の調査によると、2025年のペット関連商品市場規模は2022年比8.2%増の6036億円と予測されています。中でも、特定の疾患に対応した療法食が12.8%増の510億円が見込まれるなど、ペットの長寿化や家族化に伴った需要の拡大が見られます。

(参照元:株式会社富士経済「ペット関連商品の国内市場を調査」

URL:https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=23055.pdf&nocache)

ペットショップ業界のM&A動向

コロナ禍を経ても好調が続くペット業界においては、事業拡大を目的としたM&Aが注目を集めています。

ただし、生体販売を手がけるペットショップに関しては、大手を除いた中小企業におけるM&Aの実態がわかりにくく、今後の需要についても見通せない状況です。

一方、ペット用品の市場には他業種を含む多くの事業が参入しており、競争が激化しています。ペットショップの運営だけでなく、ペットホテルやペット保険、トリミングサロンなど、併設サービスを増やす戦略を取る企業も増えています。

ここからは、ペットショップ業界によるM&Aの実施目的に着目して、近年のM&A動向を解説します。

エリア拡大を目的としたM&A

ペットショップ業界においては、エリア拡大を目的としてM&Aを実施するケースがあります。未進出のエリアでペットショップを展開する同業他社を買収すれば、自力でエリアを新規開拓するよりも手軽にエリア拡大が可能です。

特に中小ペットショップにおいては、エリア拡大にまとまった資金を投資することが難しい場合もあり、すでに対象エリアに店舗を持つ同業他社とM&Aを実施する方がスムーズです。

利益率向上を目的としたM&A

利益率向上もM&A実施目的のひとつです。M&Aにより事業が拡大すれば、スケールメリットを得られ、経営安定化に繋がります。

他業種によるシナジー効果を目的としたM&A

M&Aの実施により、他業種によるシナジー効果を狙うケースもあります。M&Aでは売り手企業が持つ資産や設備などの有形資源だけでなく、経営ノウハウやブランド力などの無形資源も買い手企業に引き継ぐことができます。こうした有形・無形の資源を相互に活用し合うことで、シナジー効果が望めます。

ペットショップ業界におけるM&A手法(スキーム)

ペットショップ業界でよく採用されるM&Aの手法(スキーム)には、「株式譲渡」と「事業譲渡」があります。

株式譲渡

株式譲渡とは、売り手企業の発行株式を買い手に売却するスキームを指します。売り手企業の株式の5割以上を買い手企業が保有することで、経営権が移転します。

株式譲渡では、売り手企業の資産・負債を含めた全てを買い手が引き継ぎます。買い手企業が予想以上の負債やリスクを背負ってしまうこともあるため、事前の交渉や調査が重要です。

なお、株式譲渡のスキームを採用するには、売り手企業が株式を発行している必要があります。売り手企業そのものの譲渡となるため、比較的シンプルな手続きでM&Aを実施できます。

事業譲渡

事業譲渡とは、売り手企業の事業の全部あるいは一部を買い手企業が譲り受けるスキームを指します。買い手企業は承継する資産や負債を柔軟に決めることが可能です。

ただし、譲り受ける資産・負債・契約関係については個別に手続きが必要です。特に取引先や従業員との契約関係は相手の同意を得なければならないため、手間や時間がかかります。

このため、売り手企業全体を引き継ぐ株式譲渡と比べて、事業譲渡は手続きが煩雑になる傾向です。

ペットショップ業界のM&A実施時の価格相場

ペットショップを営む経営者にとって、M&Aを検討する際に最も気になるのが価格相場です。ここでは、ペットショップ業界の価格相場や企業価値の算出方法について解説します。

価格相場

ペットショップ業界のM&Aでは、売り手企業の事業内容や規模、財務状況、将来性などさまざまな要素が取引価格に影響します。さらに、両社の事業が合わさった際に生まれるシナジー効果の大きさも価格を左右する要素となるため、価格相場を提示することは難しいでしょう。

企業価値算定の3つの分類

事前に売り手の企業価値を見積もることで、大まかな取引価格を予想できます。

コストアプローチ

企業の財務諸表のひとつ、賃借対照表(バランスシート)に着目して、売り手の企業価値を評価する手法をコストアプローチと呼びます。対象企業の純資産をベースに企業価値を算出します。

コストアプローチの中でも代表的な手法として「時価純資産法」があります。評価時点の時価に修正した資産から負債を差し引いて、M&A後の利益(のれん)を追加して求めます。

コストアプローチは企業評価の算出方法がわかりやすいため、中小企業のM&Aで広く採用されています。

マーケットアプローチ

事業の内容や規模が類似する企業の株価に着目して、売り手の企業価値を評価する手法をマーケットアプローチと呼びます。市場価格をベースに企業価値を算出します。

マーケットアプローチの中でも、最もよく使われる類似会社比準法では、類似企業を複数ピックアップして対象企業の評価基準とします。取引価格の妥当性に関わるため、売り手企業とよく似た企業を探す必要があります。

インカムアプローチ

将来の利益を予測して、売り手の企業価値を評価する手法をインカムアプローチと呼びます。対象企業の収益力が評価のベースになります。

中でも、M&A後のキャッシュフロー(CF)を現時点の価格に割り引いて企業価値を算出するDCF法が代表的です。ただし、将来のキャッシュフローは事業計画を元に算出するため、計画自体の信頼性が重要です。

ペットショップ業界でM&Aを実施するメリット

M&Aは売り手企業と買い手企業の利益が一致することで成立します。ここでは双方の視点からM&Aを実施するメリットについて解説します。

売り手側のメリット

売り手側には、M&Aによって事業の課題解決を図りたい思惑があります。売り手側におけるM&Aの主なメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

後継者問題の解消

M&Aの実施により、後継者問題を解消できるメリットがあります。ペットショップを経営する中小企業では、経営者の高齢化による後継者問題を抱えているケースがあります。親族や従業員から後継者を探せなくても、M&Aを通して外部人材や同業他社に事業を引き継いでもらうことが可能です。

従業員の雇用確保

M&Aは従業員の雇用確保としても有効です。ペットショップの経営者は後継者問題や債務超過を解決するために事業を畳むこともできますが、廃業により従業員らは働き口を失うことになります。一方、事業を継続して運営してくれる買い手企業とマッチングできれば、従業員を雇い続けることが可能です。

借入や保証の解消

M&Aによって借入や保証を解消できる場合もあります。株式譲渡のスキームを選択すれば、資産・負債を問わず事業全体を継承できるため、金融機関からの借入はもちろん、経営者個人が負っている保証も解消可能です。

売却益の獲得

売り手企業はM&Aの売却益を獲得できます。獲得した売却益は引退後の資金にできるほか、新事業の元手にすることも可能です。

買い手側のメリット

買い手側はM&Aに踏み切る前に、売り手企業の買収が経営戦略に好影響を与えるかどうかを検討します。買い手側におけるM&Aの主なメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

新規顧客の獲得

ペットショップ業界においては、同業他社とのM&Aにより新規顧客を獲得できるメリットがあります。もともと売り手企業が有していた顧客を引き継ぐことができるほか、エリア拡大や店舗増によって新たな顧客を開拓することが可能です。

スピード感を持った事業スケール

買い手側にとっては、スピード感を持って事業スケールを拡大できるメリットがあります。買い手側はM&Aにより、設備や資産だけでなく、事業ノウハウや販路などを継承できます。迅速な事業拡大ができれば、経営安定化にも繋がります。

人材の獲得

M&Aによって買い手側が売り手側の従業員を雇用することによって、能力や技術のある人材を獲得できます。特に併設ペットサロンやペットクリニックなどの新たな領域にチャレンジする目的でM&Aを実施する場合、トリマーや獣医師など資格を持った人材を確保できるのは大きなメリットとなります。

ペットショップ業界のM&A案件・事例

ペットショップ業界に関するM&A事例をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 アミーゴによるグロップのペットショップ事業譲受

2020年11月、ペットショップチェーン「ペットワールド アミーゴ」を運営する株式会社アミーゴは、岡山県を拠点とする株式会社グロップのペットショップ事業を譲受しました。

グロップは主に人材派遣事業を行っており、ペットショップ「chouchou」の運営を通じて、里親探しをサポートする事業も展開していました。アミーゴはこの譲受により、ペットショップ事業をさらに拡大し、里親探しのノウハウを取り入れて、社会貢献の一環としてペット保護活動に力を入れています。

このM&Aにより、アミーゴは店舗数を増やし、業界内での競争力を強化しています。

引用元:https://assets.minkabu.jp/news/article_media_content/urn:newsml:tdnet.info:20201019405077/140120201019405077.pdf

事例2 アニコムホールディングスによるシムネットの完全子会社化

2019年1月、ペット保険を展開するアニコムホールディングス株式会社は、インターネットサービスを提供する株式会社シムネットを完全子会社化しました。

シムネットは、ブリーダーマッチングサイトの運営を手掛けており、この分野でトップシェアを誇っています。アニコムはこのM&Aにより、ペット関連のサービス分野を拡大し、ブリーダーマッチングから保険加入まで一貫したサービス提供が可能となりました。

この買収は、アニコムの成長戦略の一環として、ペット業界全体でのシェア拡大を目指しています。

引用元:https://www.anicom.co.jp/release/2019/191216.html

事例3 イオンペットによるニチイ学館のグルーミング事業譲受

2022年7月、イオンペット株式会社は、株式会社ニチイ学館が運営するグルーミングサロン「A-LOVE」の19店舗を譲受しました。このサロンは犬種に応じた高いグルーミング技術を持ち、ペットとオーナーの満足度が高いことで知られています。イオンペットは、獣医学に基づいたグルーミング技術を強化し、サービスの質をさらに向上させることを目指しています。

このM&Aにより、イオンペットはグルーミング事業を拡大し、ペットの健康を考慮したサービスの提供に注力しています。

引用元:https://www.aeonpet.com/company/newsrelease/a-love.html

事例4 ペッツファーストホールディングスによるペット関連少額短期保険会社の買収

2020年9月、ペッツファーストホールディングスは少額短期保険を手掛けるペット関連保険会社を買収しました。ペッツファーストは、ペット保険業界において大きなシェアを持ち、この買収によりペット保険事業のさらなる拡大を目指しました。

買収後、ペット保険とペットショップでのサービスを統合することで、ペットオーナーにより包括的なサービス提供を行う計画です。

このM&Aにより、ペッツファーストは顧客基盤の拡大と、競争力の強化を図っています。

引用元:https://www.ipet-ins.com/info/25585/

事例5 アース製薬によるジョンソントレーディングの買収

2017年、アース製薬株式会社は、ペット用品の製造販売を行うジョンソントレーディング株式会社を子会社化しました。

ジョンソントレーディングはペット用品および園芸用品分野で強力な市場シェアを持っており、この買収によりアース製薬はペット用品分野に進出し、事業の多角化を進めています。特に、家庭用品事業とのシナジーを活かして、ペット用品市場での成長を目指しています。

この買収により、アース製薬は新たな市場での競争力を強化し、製品ラインの拡充を図っています。

引用元:https://maonline.jp/news/20161109b

ペットショップ業界でM&Aを実施する流れ

ここからは実際にM&Aを実施する流れについて解説します。

M&Aの専門家へ相談

一口にM&Aと言っても、その目的や利用スキーム、売却、希望条件はさまざまです。あらゆる選択肢の中から自社に最適な方法を選ぶには、M&Aに詳しい専門家の意見を取り入れることが近道になります。M&Aの検討を始めたらまず、専門家に相談しましょう。

マッチング候補の検討と選定

専門家への相談を通して、希望条件の目処が立ったら、マッチング候補の検討と選定に入ります。

売り手側は匿名性が保たれる範囲で会社情報を記載した「ノンネームシート」を作成し、条件にマッチする企業を探していくことになります。ノンネームシートに興味を持った企業があれば、秘密保持契約を結んだ上で、さらに詳細な情報を公開して交渉を進めます。

トップ面談の実施

順調に交渉が進むと、売り手と買い手の経営者同士が顔を合わせるトップ面談を実施します。トップ面談はお互いの意思を確認し、信頼関係を築く目的で行います。

基本合意書の締結

M&Aを進める意向が固まれば、基本合意書を締結します。一般的にデューデリジェンスの実施前に行います。

基本合意書には、M&Aのスキームや取引価格などその時点で決まっている条件を記載します。原則として基本合意書に法的な拘束力はありませんが、できる限り詳細な条件を決めておくことで、後になって交渉が決裂するリスクを減らせます。

デューデリジェンス

最終契約に進む前にデューデリジェンスを実施します。買収監査とも呼ばれ、売り手企業が抱える問題やリスクを洗い出すために行います。

デューデリジェンスは重要な手続きであり、売り手・買い手の双方に負担がかかります。事前に基本合意書などで調査範囲や期間を決めておき、お互いに配慮しながら進める必要があります。

最終契約

デューデリジェンスを経て、買い手企業は最終的なM&Aの実施可否や条件を提示します。売り手企業が同意すれば、最終契約に進むことになります。

最終契約では、M&Aの事業内容や取引価格、M&A後の対応などについて記載した最終契約書を締結します。最終契約書は法的拘束力を持ち、これに基づいて実際のM&Aを実施します。

まとめ

ペット関連事業は高水準を維持しています。ペットショップ業界のM&Aにより、売り手は後継者不在などの課題解決を図り、買い手はスピーディーな事業拡大を狙うことが可能になります。

M&Aを成功させるには、売り手の企業価値やリスクを正しく認識し、丁寧な交渉を進めることが重要です。M&Aを検討する際には、経験豊富な専門家に相談するようにしましょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。