ホテル・旅館業界のM&A動向・スキーム・価格相場・事例・メリット

目次

はじめに

M&A(合併および買収)は、ホテル・旅館業界において重要な戦略的動きとなっています。この記事では、最近のM&A動向、スキーム、価格相場、成功事例、そしてM&Aがもたらすメリットについて詳しく解説します。ホテル業界のM&Aに関心がある方は参考にしてください。

ホテル・旅館業界の概況

新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいたホテル・旅館業界は、近年国内旅行やインバウンドの需要が回復しつつあります。

ホテル・旅館業界の定義

ホテル・旅館業界とは、旅館業を営む業界のことを指します。旅館業とは、顧客から料金をもらい、飲食や宿泊などのサービスを提供する事業のことです。主に、簡易宿泊所・下宿・旅館・ホテルという4つの営業形態に分類されます。

ホテルの場合、洋式の設備を中心とした施設で営業を行うのが基本的な定義です。旅館は、和式の設備を中心とした施設で営業を行うことを指し、温泉旅館や割烹旅館などのほかに民宿も該当する場合があります。

ホテル・旅館業界の市場規模

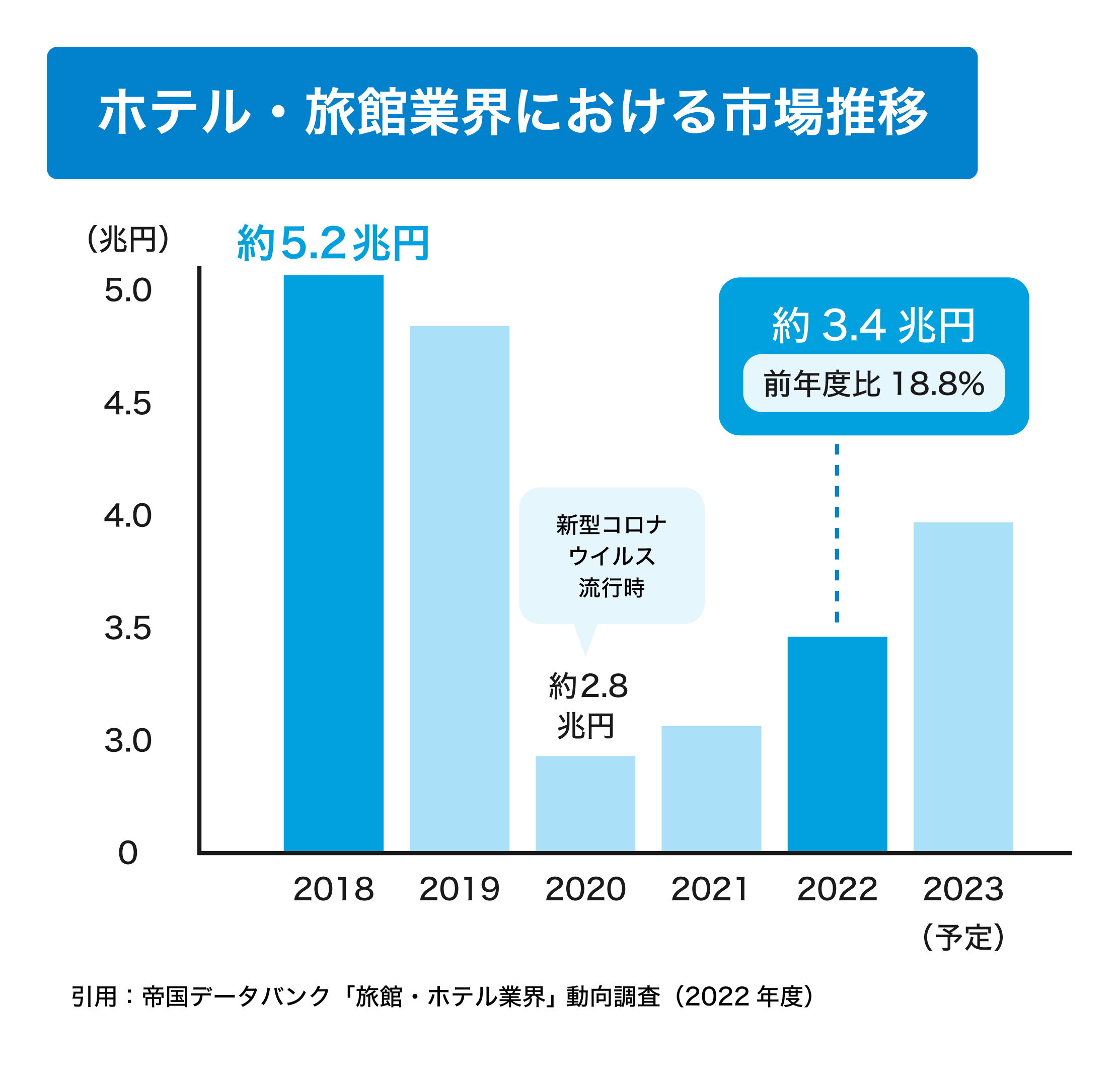

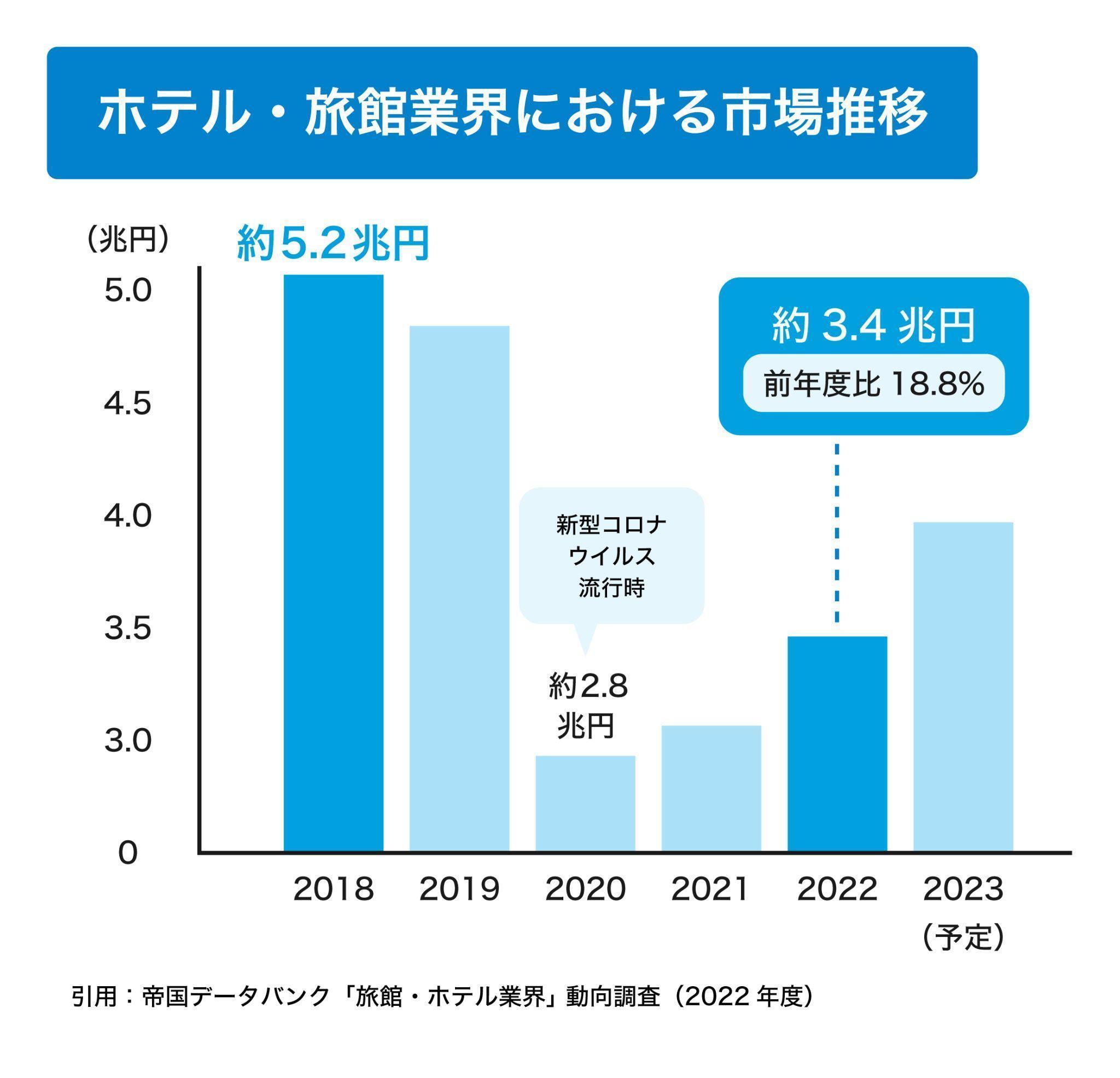

業界の市場規模は、新型コロナウイルス流行前後で大きく変わってきています。帝国データバンクが発表した調査によると、2018年度の旅館・ホテル市場は約5.2兆円でしたが、新型コロナウイルス流行当初の2020年度は約2.8兆円まで落ち込みました。 しかし、流行が終息し始めた2022年度には、約3.4兆円と前年度比18.8%増まで回復しています。

国土交通省の「令和5年版 観光白書」によると、外国人観光客を含む日本国内のホテル・旅館等の宿泊者数は2018年度で約5億3,800万人、2021年度は約3億1,780万人、2022年度は約4億5,400万人と、市場規模と同様に宿泊者数も2022年度には回復していることがわかります。今後はインバウンド需要の高まりとともに、外国人観光客の割合も増えてくると予想されます。

また、宿泊業の倒産件数は2018年度に78件、2020年度は118件、2022年度は76件と2020年度をピークに減少傾向に入りました。ただし、2022年度の新型コロナウイルス関連の倒産は全体の70%を占めており、いまだに大きな影響が及んでいることがわかります。

(参照元: 帝国データバンク「旅館・ホテル業界」 動向調査(2022年度) https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p230702.pdf 2ページ)

(参照元:国土交通省 令和5年版観光白書 第Ⅰ部 令和4年観光の動向https://www.mlit.go.jp/statistics/content/001630305.pdf 19、23ページ)

ホテル・旅館業界のM&A動向

ホテル・旅館業界では、インバウンド需要を見込んだM&Aが増えています。その詳しい動向について確認しましょう。

訪日外国人観光客の獲得を見込んだ大企業による買収

大手企業を中心に、新型コロナウイルス収束後の訪日外国人増加を見込んだ買収が進んでいます。国内に限らず、海外のファンドも買収や投資の動きを見せているのが近年の特徴です。今後も訪日外国人の増加に伴い、大企業によるM&Aが進む可能性があります。

チェーン店による地方ホテル(旅館)の買収・再生

昨今、インバウンド需要の高まりや市場の動きにうまく追随できていない地方のホテル・旅館を資本力の高いチェーン店が買収するケースが増えています。買収後、事業再生を実施してインバウンド需要を取り込むのが主な目的です。

また、人材確保のために大手企業が中小企業を買収する事例も増加しています。帝国データバンクの調査によると、2023年4月時点で宿泊業の人手不足の割合は正社員で75.5%、非正規社員で78%といずれも80%近くに迫っており、深刻化しているのが現状です。人材確保という観点からもM&Aが重要視されているといえるでしょう。

(参照元:帝国データバンク「旅館・ホテル業界」 動向調査(2022年度) https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p230702.pdf 1ページ)

中国企業の参入

新型コロナウイルスによって業績が悪化した日本企業が、中国企業への売却を図る事例が増加しています。今後も、中国人向けツアーをはじめとしたインバウンド需要の獲得を目的に、中国企業の参入が増えていく可能性があります。

異業種からの参入

近年では、ホテル・旅館業とは異なる業界からの参入が顕著に見られます。異業種の強みは、業界の枠に捉われない斬新なサービスの提案を行える点です。M&A後は、トレンドに併せて施設を改修したり、新プランを開発したりと、新たな収益基盤の構築が行われるケースが増えています。

ホテル・旅館業界におけるM&A手法(スキーム)

M&Aの手法には、株式譲渡と事業譲渡があります。それぞれの特徴について解説します。

株式譲渡

株式譲渡とは、自社の株式を売却して買い手側に経営権を移す手法のことです。売り手側は、買い手側の子会社として存続します。

株式を売却するだけで手続きが完了するため、スムーズにM&Aを行えるのが株式譲渡のメリットです。また、事前に届出をしておけば、旅館業の許認可も買い手側に引き継がれます。ただし、なかには許認可の取り直しが必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。

また、一部の株主が株式譲渡に反対の意思を示す可能性がある点にも注意を要します。事前に専門家と相談し、株主とのトラブルが発生しないように配慮しなければなりません。

事業譲渡

事業譲渡とは、事業のすべて、もしくは一部を買い手側に売却する手法のことです。複数の事業を展開している企業の場合、特定の事業のみを売却し、獲得した売却益でほかの事業の立て直しを行うこともできます。

また、株式譲渡と異なり経営権は移らないため、売り手側も引き続き会社の経営を行えるのがメリットです。コア事業以外を売却して本業に集中したり、採算の取れない事業を売却したりすれば、組織再編につなげられます。

ただし、事業譲渡を行った場合は、旅館業の許認可は買い手に移りません。M&A後、買い手側は許認可を取り直さなければなりません。また、株式譲渡と比べて税負担が大きくなりやすいことにも注意が必要です。

ホテル・旅館業界におけるM&A実施時の売買相場

M&Aの売買相場は、時価純資産+(営業利益+役員報酬)×2〜5年分を加えた額になるのが一般的とされています。例えば、時価純資産が4000万円、役員報酬が1000万円、過去3年間の平均営業利益が1500万円だった場合の計算式は以下の通りです。

4,000万円+(1,500万円+1,000万円)×3=1億1,500万円

ただし、ホテルや旅館の相場は、立地環境や設備の充実度などによって大きく変動します。中小企業であれば数千万円規模から数億円規模まで、さまざまな可能性が考えられます。そのため、自社と条件が近いホテルや旅館のM&A事例を確認し、相場状況を掴むことが大切です。

ホテル・旅館業界でM&Aを実施するメリット

M&Aは、売り手側、買い手側双方に多くのメリットをもたらします。

売り手側のメリット

売り手側には、後継者問題や従業員の雇用問題・債務の解消など、さまざまなメリットがあります。

後継者問題の解消

帝国データバンクが2023年に発表した調査によると、旅館等宿泊業の後継者不在率は48.0%と半数近い割合になりました。社内や親族に後継者となる人がいない場合、会社自体の業績が好調でも廃業を選択しなければならないリスクがあります。M&Aによって会社を売却すれば第三者が事業を引き継いでくれるため、後継者不在の問題を解消できます。

(参照元:帝国データバンク 全国「後継者不在率」動向調査(2023年)

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231108.pdf 6ページ)

従業員の雇用継続

業績不振や後継者不在によって廃業をする場合、雇っていた従業員を解雇しなければなりません。今まで頑張ってきた従業員に迷惑をかけるだけでなく、大規模なホテル・旅館の場合は大量解雇が地域社会に深刻な打撃を与える恐れもあります。

M&Aによって会社を売却すれば、雇用の維持が可能です。買い手が資本力のある会社なら、労働環境や給与が改善される可能性もあります。

経営者の債務の解消

株式譲渡でM&Aを行った場合、資産だけでなく債務も買い手側に引き継がれるのが基本です。そのため、経営者の債務解消につなげられます。事業譲渡で売り手側に債務が残った場合も、売却益によって債務を解消できる可能性があります。

創業者利益の獲得

売却によって利益を得られるのもM&Aのメリットです。自社が運営するホテル・旅館の条件によって異なりますが、数千万円から数億円規模の利益を得られる場合もあります。

まとまった金額が手に入れば、売却後の生活費に当てたり、新たな事業を行うための資金に使ったりと、さまざまな選択肢が生まれます。一方で、廃業する場合は、従業員の補償や設備の処分費用などで大きな負担がかかる恐れがあります。

借入・保証の解消

M&Aによって経営権が移り、資産や債務を買い手側に引き継げば、金融機関からの借入や連帯保証の問題も解消できます。中小企業は、経営者や親族が借入の連帯保証人になることも少なくありません。また、個人資産を担保にして借入をするケースもあります。M&Aによって借入や連帯保証の心配がなくなることで、精神的な負担も軽減されるでしょう。

買い手側のメリット

買い手側の主なメリットは、優秀な人材確保、既存事業拡大の可能性、新規事業への参入のしやすさ、集客率強化です。

優秀な人材の獲得

人材不足が問題視されているホテル・旅館業界において、優秀な人材を獲得することは重要です。買収によって接客ノウハウが豊富な人材を確保できれば、即戦力として活躍してもらえます。さらにはホテル・旅館全体のサービスの質向上も期待できます。

既存事業の拡大

既存のホテルや旅館を買収すれば、事業の拡大につなげられます。ゼロから新しくホテルや旅館を建てるよりも、少ない手間で迅速に事業エリアを増やせるのが大きなメリットです。温泉を有する施設や好立地の施設であれば、相場以上の価値を得られる可能性もあります。

新規事業への参入

異業種の企業であっても、既存のホテルや旅館を買収することで旅館業に参入しやすい点もM&Aの魅力です。新規参入による事業の多角化は、収益の安定化やリスク分散につなげられます。また、異業種間のシナジー効果によって、新たな収益を生み出せる可能性もあります。

ノウハウ共有による集客力の強化

買収後、企業同士のノウハウやリソースを共有することで、業務の効率化につなげられます。その分、顧客対応に時間を割けるようになるため、サービスの質も上げられます。結果的に顧客満足度が向上し、集客力強化につながります。

ホテル・旅館業界のM&A案件・事例(買収希望)

経営の安定化と事業多角化に利用した事例、事業の横展開に活用した事例を紹介します。

事例1 雲仙湯元ホテルの事例

元禄8年に創業し300年以上の歴史を持つ雲仙エリア最古の雲仙湯本ホテルでは、団体客の減少や外部環境の悪化による収入減少や過大な借入金、老朽化による改築費用や耐震工事への多大な設備投資資金の問題など、経営課題が山積みでした。そんな中、オーナー夫妻は運営会社の特別清算をし、ホテルに事業譲渡を行う大規模な事業再生を実施しました。しかし、後継者問題から事業を引き継いでくれる企業を探すため、長崎県事業引継ぎ支援センターの個別相談会に出席しました。夫妻は、地元経済に貢献したいという気持ちから、長崎県の企業への事業引継ぎを希望していました。

相談を受けた支援センターの働きかけにより、長崎県内に総合本部を置き、多角経営で全国展開している(株)メモリードとのマッチングに成功しました。メモリードは長崎県内でも複数のリゾートホテルを運営していることから、経営ノウハウや人材マネジメントの点でも豊富な知識と経験を有しています。譲渡においては、かねてから夫妻の希望であった雇用や取引先の継続が確保されました。長崎で1,000億企業を目指す経営力の高いメモリードは、客単価の改善やイベント需要の喚起など、精力的な取り組みを行って収益改善と地元経済の振興を目指しています。

引用元:事業継承・引継ぎ支援センター

https://shoukei.smrj.go.jp/case-list_third_party_inherited.html)

事例2 株式会社南西観光の事例

沖縄県の南西ホテルでは、修学旅行生やインバウンド旅行客を中心に高稼働率を誇っていました。しかし中長期的な視点から建物の老朽化問題や将来的な成長に危惧を抱いた社長は、事業多角化を決意し、同ホテルのオペレーションを横展開できるM&Aの活用を模索していました。そのような中、沖縄県事業引継ぎ支援センターを通じて、後継者不在によって譲渡先を探していた沖縄市内の「デイゴホテル」の存在を知ります。

家族経営で地元密着型という共通点を持つデイゴホテルは、滞在型観光ホテルとしてスポーツ合宿などを中心にリピーターを獲得していました。デイゴホテルは、感染症の影響を受けた2020年の売上高減少率が南西ホテルの60%よりも少ない48%で、レストラン事業の手堅さやリピーターなどを多く持つ同ホテルの集客率の良さが伺えました。南西ホテルはデイゴホテル側の条件であった屋号と従業員雇用の継続を受け入れ、M&Aが実現しました。

感染症拡大の終息で落ち着きを取り戻したデイゴホテルは、現在、ワーケーションやテレワークができる共用スペースの整備を進めています。「南西ホテルのスマートなオペレーションとデイゴホテルの温かみのある接客というふたつの強みを生かし、将来的には人材交流なども行いながら接客品質を高めていきたい。伝統をしっかり受け継ぎ、ホテルをさらに成長させていきたい。」と南西ホテル社長は語っています。

引用元:中小企業庁「2021年版 中小企業白書」第2節 M&Aを通じた経営資源の有効活用

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/chusho/b2_3_2.html)

事例3 株式会社ベルーナによるKarakami HOTELS&RESORTSの買収

株式会社ベルーナは、2021年5月にKarakami HOTELS&RESORTSが所有していた「定山渓ビューホテル」の権利義務を取得しました。定山渓ビューホテルは、北海道札幌市にあるスパリゾートで、ベルーナはインバウンド需要の増加を見越してこのM&Aを実施しました。

Karakami HOTELS&RESORTSは、経営資源の選択と集中を進めるためにホテルを売却しました。ベルーナはこの買収によりリゾート事業を拡大し、観光業界での競争力を強化することが目的とされています。

引用元:https://www.belluna.co.jp/news/newsrelease/2021/20210423.html

事例4 霞ヶ関キャピタルによるメゾンドツーリズム京都の買収

2021年4月、霞ヶ関キャピタル株式会社は、メゾンドツーリズム京都株式会社を子会社化しました。このM&Aにより、霞ヶ関キャピタルは「ホテル京都木屋町」を取得し、リブランドを進めました。

京都という観光地での競争力強化を狙い、観光需要に応える形でホテル業界への参入を図りました。これにより、ホテル運営と不動産事業の相乗効果が生まれました。

引用元:https://www.marr.jp/marr/category/news/entry/28503

事例5 サンフロンティア不動産によるホテル大佐渡の買収

2021年3月、サンフロンティア不動産は、新潟県佐渡島にある老舗ホテル「ホテル大佐渡」の全株式を取得し、子会社化しました。この買収は、サンフロンティア不動産が展開する地方創生事業の一環であり、佐渡島における観光業の強化を目的としています。ホテル大佐渡は1964年に開業し、佐渡島西海岸の相川地区に位置する歴史あるホテルです。サンフロンティア不動産は既に、同じ地域に「佐渡リゾート ホテル吾妻」を運営しており、今回の買収により、両施設の差別化と協力を進める方針を取っています。

この買収により、サンフロンティア不動産は観光資源の統合と強化を目指しており、宿泊施設の競争力向上を図っています。特に、リゾートホテルと日本旅館という異なるコンセプトを持つ施設の運営を通じて、顧客層を広げ、地域経済の活性化に貢献しようとしています。サンフロンティア不動産は、佐渡島での観光インフラ整備に力を入れており、今回の買収もその戦略の一環として位置づけられています。

今後、既存施設との連携を深めることで、リソースの共有や効率的な経営を実現し、新たな観光需要の創出を目指しています。特に、国内外の観光客に向けたサービス強化が期待され、地域の観光業におけるリーダーシップを確立するための重要なステップとなっています

引用元:https://www.sunfrt.co.jp/latest/files/2103_0009/210330.pdf

ホテル・旅館業界でM&Aを実施する流れ

最後に、M&Aの基本的な流れを紹介します。

M&Aの専門家へ相談

M&Aには高い専門知識が必要となるため、専門家への相談が近道です。専門家に任せられれば、複雑な手続きの手間を軽減できるだけでなく、売却の成功率を上げられる可能性があります。

マッチング候補の検討と選定

専門家が提案した売却先の中からマッチング候補の検討と選定を行います。事前に売却の目的や希望を具体的に伝えておけば、自社にマッチした候補先を見つけやすくなります。

トップ面談の実施

売却先を決めた後は、買い手側と売り手側の経営者によるトップ面談を行います。企業の将来を決める重要な面談です。短い時間でも信頼関係を構築しながら、書面だけではわからないお互いの企業文化や経営理念、人間性などの確認や、疑問点を解消する場として活用します。

基本合意書の締結

基本合意書とは、M&Aスキームや売却価格などの確認を行うための書面です。ただし、基本合意書に記載された内容に法的拘束力はほとんどありません。その後の契約によって最終的な取り決めが交わされます。

デューデリジェンス

デューデリジェンスとは、買い手側による企業監査のことです。M&Aを行っても問題がないか、法務や財務面などの監査が行われます。

最終契約

最後に、最終契約を交わします。最終契約には法的拘束力があり、締結後は内容を変更できません。事前によく条件のすり合わせをすることが重要です。

まとめ

ホテル・旅館業界は新型コロナウイルスの流行によって一時的な落ち込みを見せましたが、現在は回復傾向にあります。しかし、後継者の不在や債務などにより廃業を検討する企業も少なくありません。M&Aを活用すれば、事業や従業員の雇用を守りながら売却益を得られる可能性があります。まずは専門家に相談し、会社の将来について考えてみてはいかがでしょうか。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。