自動車整備業界・会社のM&A動向・スキーム・相場・事例・メリット

目次

はじめに

当記事では、自動車整備業界におけるM&Aによって得られるメリットや、その際の手続きの進め方について解説しています。実際に行われたM&Aの事例についても紹介しているので、M&Aを検討している方はぜひご参考ください。

自動車整備業界(会社)の概況

まず、自動車整備業界の定義と、市場傾向や業界内の課題について解説します。

定義

自動車整備業とは、自動車の整備や修理、車検やそのための整備などの事業を指します。広くは、自動車清掃や洗車などを行う会社も含まれます。

業態においては、売上高の占める割合が50%超の「専業」、50%未満の「兼業」、製造会社または販売会社と契約を結んでいる「ディーラー」、自社で保有している車両整備を専門とする「自家」が存在します。

市場動向

自動車整備業の市場規模と推移については、次のとおりです。

売上高

2021年(令和3年)度において一時減少はあったものの、自動車整備業界の売上高は専業、兼業、ディーラー、自家の各業態において上昇傾向にあります。特に直近の2022~2023年度においては、2年連続で3%前後の成長率でした。特に兼業では、2020~2022年度は減少傾向だったのが、2023年度は5.7%の増加に転じています。

(参照元:一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会「令和5年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について」p.2

URL:https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/member/data/pdf/R05jittaityousa.pdf)

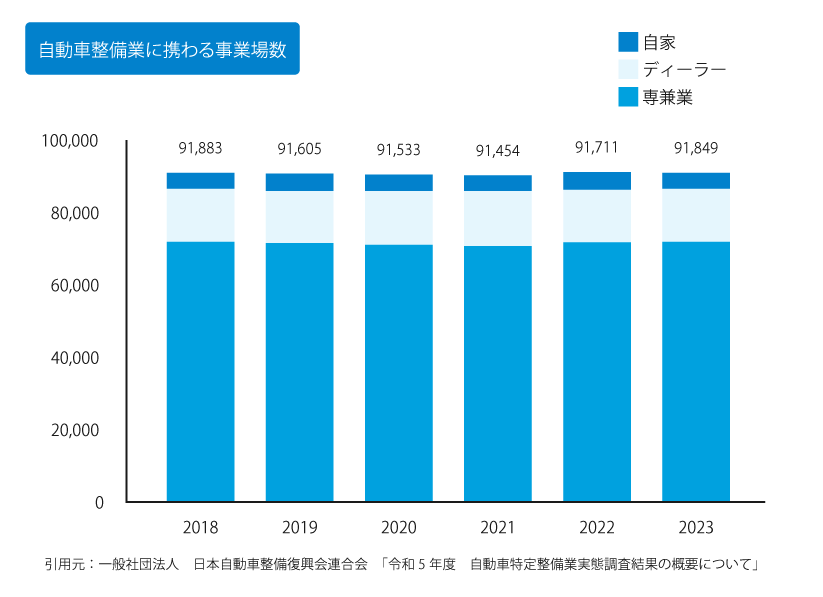

事業所数

自動車整備業に携わる事業場の数は微減傾向にありましたが、直近2年においては微増しています。前年度の増減を業態別に見ると、ディーラー及び自家が微減し、専業及び兼業の事業者が微増しています。

(参照元:一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会「令和5年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について」p.3、5

URL:https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/member/data/pdf/R05jittaityousa.pdf)

業界が抱える課題

自動車整備業には、次のような課題が存在します。

慢性的な人材不足

事業場数が上昇傾向にある一方で、自動車整備士の平均年齢の上昇や要員総数の減少といった問題があり、求人に悩んでいる事業所が少なくありません。自動車整備業界では、整備士の資格を持った人材を確保するために、ワークライフバランスの改善や給与の改善などの施策が執り行われています。

求められるスキル・設備の拡張

自動車の製造技術は進歩が続き、近年ではEV車や自動運転技術など、新しいシステムも導入されています。

整備士に要求されるスキルは日々アップデートされており、事業所はこれらの技術の発展に対応するために、最新の設備を導入していく必要があります。

自動車整備業界(会社)のM&A動向

自動車整備業界においてM&Aを行う意義として、以下のようなものがあります。

エリア拡大を見込んだM&A

M&Aにより、ある地域やエリアに基盤を持った自動車整備業者を子会社化または資本業務提携させることで、その地域やエリアへの進出やシェア拡大を見込みます。

優秀な整備士確保を目的としたM&A

自動車整備業を行う企業を新規に立ち上げる場合、整備士など資格を持つ人材の確保が課題になります。その際、技術に定評のある企業や事業所をM&Aで獲得することで、その企業や事業所に所属する整備士のような優秀な人材を確保できます。

業界の抱え込みを目的としたM&A

中古車販売業や運輸業など、自動車関連企業が新たに整備業界への進出を考えている場合、M&Aによって一気に事業の拡大を図ることが可能です。両社の事業を合わせたシナジー効果も期待できます。

自動車整備業界(会社)におけるM&A手法(スキーム)

自動車整備業界においてM&Aを進めていく上で、以下の手法が想定されます。

株式譲渡

売り手が自己の保有する株式を買い手に譲渡し、対価として代金が支払われる手法です。設備や人材等を含めた企業組織全体を獲得することを想定している場合、こちらの方式が用いられます。

自動車整備業界においては、例えば専業の企業や事業所を買収する場合に、株式譲渡によるM&Aを行うことが多くあります。

事業譲渡

売り手側が自社の事業の一部または全部を、買い手側に譲渡するM&Aの手法です。

自動車整備業界においては、例えば兼業の企業や事業者から整備関連の事業を譲り受ける場合に、こちらの手法が用いられることがあります。

自動車整備業界(会社)のM&A実施時の価格相場

自動車整備業界においてM&Aを実施する際に、必要とされる価格の相場や算定方法は次のとおりです。

価格相場

自動車整備業者が提供するサービス内容は基本的に共通しているため、会社や事業所で保有している技術や設備、技術者の質によって売却価格が算定されます。

一概には言えませんが、認証工場や指定工場の場合、数千万~2億円程度で売買されるケースが多く見られます。

企業価値を算出する3つのアプローチ

コストアプローチ

売り手側の貸借対照表の純資産価額に基づき企業価値を算出する評価手法です。ケースによっては不動産などを時価評価することもあり、売り手側が保有する設備などの資産の価値を客観的に評価できるので、信頼性が高い情報といえます。一方、将来性を加味しにくい特徴があります。

マーケットアプローチ

市場における同業他社の株価や、M&Aの取引事例などに着目して企業価値を算出する評価手法です。一般に公開されている情報を基に分析を行うため、比較的低コストで分析が可能であり、市場の動向を反映した評価が行えます。ただし、平均値による算定であり、売り手独自の特徴が反映されにくい側面もあります。

インカムアプローチ

売り手側の将来の利益や将来キャッシュ・フローの予想に基づいて、価値を評価する手法です。将来の収益性を企業の価値として評価に含められる反面、そこで用いられる事業計画はあくまで予測であり、事業計画作成者の恣意性が入る余地が大きく確実性に乏しいことから、慎重な適用が求められます。

自動車整備業界(会社)でM&Aを実施するメリット

自動車整備業界でM&Aを実施するメリットには次のようなものがあります。

売り手側のメリット

後継者問題の解消

経営者の高齢化が進む今、自社を存続させたい経営者にとって、後継者の確保は大きな課題です。M&Aの実施によって、後継者がいなくても買い手側の企業や個人に事業を引き継いでもらえます。

従業員の雇用確保

M&Aの実施によって創業者の引退後も事業が継続するため、従業員が廃業による失業をする心配もなく、同じ職場で働き続けることが可能です。

大手企業傘下に入ることによる経営基盤安定

特に、中小企業が経営基盤を安定化させるための手段として、M&Aを試みることも一案です。大手企業の傘下に入ることで、資金面での援助や経営拡大のバックアップを受けられるようになります。また、買い手側の事業との組み合わせによる、シナジー効果の創出も期待できます。

経営者保証の解消

株式譲渡によって買い手側に企業ごと譲る場合、企業立ち上げの際に売り手側の経営者個人が行っていた経営者保証も解消できます。

売却益の獲得

M&Aの条件にもよりますが、会社の所有者である売り手は、会社を譲渡した際の対価により売却益を得られます。

買い手側のメリット

優秀な人材の確保

M&Aにより企業や事業所ごと事業を獲得することで、売り手側の企業や事業所に所属していた優秀な人材も同時に確保できます。自動車整備業界においては、自動車整備士の資格を持った人材の確保が急務であるため、採用活動や採用コストが不要になることは大きなメリットです。

事業エリアの拡大

買い手側も自動車整備業を営んでいる場合、M&Aにより特定の地域やエリアに強みを持つ企業や事業所を獲得することで、その地域への新規展開やシェア拡大を狙えます。

低コストでの設備獲得

既存の事業をM&Aで獲得するため、ゼロの状態から設備や人材などを確保して新規で事業を立ち上げるよりも、比較的低コストで事業を展開できます。

異業種からの新規参入

買い手側の営む事業が異業種の場合であっても、既存の事業を獲得することで、設備や人材のほか、事業のノウハウを獲得できます。これにより、ゼロから事業を立ち上げる場合に比べて、比較的容易に自動車整備業界への新規参入を狙えます。

自動車整備業界(会社)のM&A案件・事例

自動車整備業界に関するM&A事例を紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 オートバックスセブンによるオートスターズの買収

2018年、オートバックスセブンは自動車整備業者のオートスターズを買収しました。オートスターズは首都圏を中心に複数の整備工場を展開しており、特に高品質な車検サービスで知られています。この買収により、オートバックスは自社の整備事業を強化し、顧客に対してさらなるサービスの充実を図りました。

オートバックスは、既存の店舗ネットワークにオートスターズの整備拠点を加え、より多くの地域で一貫したサービスを提供できるようになり、整備士不足や人材確保に関する課題にも対応しています。今後、両社の技術力やノウハウを融合させ、全国展開を進めていく計画です。

引用元:https://www.autobacs.co.jp/ja/ir/news/auto_20191001403166/pdfFile.pdf

事例2 グッドスピードによるホクトーモータースの買収

2019年、東海地方を中心に自動車販売・整備事業を展開するグッドスピードは、同地域で整備事業を手掛けるホクトーモータースを買収しました。ホクトーモータースは整備サービスに強みを持ち、地元の顧客から高い信頼を得ていました。このM&Aにより、グッドスピードは整備部門の強化を図り、サービスの質を向上させました。

買収後、グッドスピードはホクトーモータースの既存顧客基盤を活用し、さらなる事業拡大を進めています。特に車両販売と整備を一貫して提供することで、顧客満足度の向上を狙っています。

引用元:https://maonline.jp/news/20191001d

事例3 日産東京販売ホールディングスによるGTNETとの資本業務提携

2020年、日産東京販売ホールディングスは、スポーツカー専門の中古車販売・整備を手掛けるGTNETとの間で資本業務提携を締結しました。

GTNETはスポーツカー市場に強みを持ち、販売からアフターサービスまでを一貫して提供しています。日産東京はこの提携により、スポーツカー市場への影響力を強化し、GTNETの整備サービスを活用して事業拡大を図りました。

両社はこの提携を通じて、スポーツカー愛好者向けに特化したサービスを展開し、整備技術の共有を進め、効率的な運営を目指しています。

引用元:https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20220309502711/

事例4 プレミアグループによるロペライオソリューションズの買収

2021年、カーライフ関連事業を展開するプレミアグループは、ロペライオソリューションズを買収しました。

ロペライオソリューションズは、自動車整備や保険代理業務に特化しており、整備技術の高さで定評があります。プレミアグループはこの買収を通じて、カーライフ関連サービスを強化し、特に高級車ユーザーに対するアフターサービスを充実させました。

このM&Aにより、プレミアグループは整備部門を拡大し、顧客満足度の向上と、持続可能なビジネスモデルの確立を目指しています。

引用元:https://www.premium-group.co.jp/news/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%AD%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%81%AE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%8F%96%E5%BE%97/

事例5 有限会社谷井田自動車の事例

有限会社谷井田自動車は、地元で愛され、50年もの間順調に経営を続けていました。しかし、萱橋代表取締役のご子息がすでに独立していたため、後継者不足の問題に悩まされていました。

経営者はそれまで支えてくれたお客様のことを思い、廃業を考えられなかったそうですが、茨城県の事業承継・引継ぎ支援センターに相談しました。センターは萱橋さんに有限会社清原の代表取締役を紹介します。有限会社清原は中古車販売業を営む会社で、事業拡大のため事業の譲り受けを考えている最中でした。

同センターの職員を交えたやり取りで不安材料を解消していくことで、お互いが気持ちよく承継できるように交渉が進められていきました。従業員にも承継先が持つ考え方を理解してもらうために、1人ずつ面談する場を設けるなど、理解を得るために尽力しました。最終的に社名や従業員の雇用が維持される形でM&Aが実施され、両者が納得した理想的な形での引き継ぎが行われました。

引用元:事業承継・引継ぎ支援センター「事業承継・引継ぎ」 事例紹介〈事例20〉有限会社谷井田自動車|第三者承継の事例紹介

URL:https://shoukei.smrj.go.jp/case/case-third_party_inherited/case-third_party_inherited-20.html)

自動車整備業界(会社)でM&Aを実施する流れ

自動車整備業界でM&Aを実施するまでの流れは以下のとおりです。

M&Aの専門家へ相談

事業の譲渡を検討している売り手側と、事業への参入または獲得先を検討している買い手側が、それぞれM&Aを希望する旨をM&A仲介業者などの専門家に相談します。

マッチング候補の検討と選定

相談を受けた仲介業者が、M&Aの相手として相応しい企業を探します。相手が見つかった場合、M&Aの候補先としてそれぞれ紹介されます。

売り手側の企業は、自社の企業価値や業務面での強みを正しく伝えることで、買い手がM&Aによってどのようなメリットを得られるかをアピールします。また、買い手側の企業の社風や経営理念を見極めて、M&A実施後も自社の事業が適正に繁栄していくかを判断することが必要です。

買い手側の企業は、売り手側の企業を獲得することで、今後の成長戦略や事業発展にプラスになるかを見極め、実際にM&Aを進める相手を選定する必要があります。

トップ面談の実施

候補先を選定したら、実際に経営者同士で面談をし、相手の人格や性格、経営理念を確認しましょう。M&Aの交渉の基礎となる、トップ同士の信頼関係を築くことが可能です。

売り手側にとって、「この人に事業を任せてよいか」という見極めは、事業を譲る上で重要な判断材料になります。

基本合意書の締結

譲渡価格などのM&Aの条件について、大筋で売り手側と買い手側の双方が納得した場合、まずは基本合意書を作成して締結します。

基本合意書を締結する前に、売り手側は懸念している事項について確認し、買い手側が信頼に足る企業かを見極めましょう。買い手側も事業引継ぎの手順やM&A後の経営の進め方について、入念に計画を立てる必要があります。

なお基本合意書の締結時点ではM&Aは成立しておらず、最終的な契約をもってM&Aの成立となる点にご注意ください。

デューデリジェンス

基本合意が締結されたあとは、買い手側によってデューデリジェンスが実施されます。デューデリジェンスとはM&Aに際して売り手側の経営の実態を外部の専門家が調査し、M&A実施後も事業継続に支障をきたすような大きなリスクが無いかを客観的に判断するための手続きです。

デューデリジェンスの実施は、売り手側にとっても自社が信頼に足る企業であるかを判断してもらうために、必要不可欠な手続きです。

最終契約

デューデリジェンスの実施によりM&Aを遂行しても問題がないと両社が判断した場合、最終契約に進みます。事業の譲渡対象や譲渡価格について最終的な条件を定めた後、最終契約書に決定事項を記載して契約を結びます。

最終契約書とは、「株式譲渡契約書」や「事業譲渡契約書」など、M&Aの最終段階において両社で定めた合意事項を明示した契約書であり、ここで交わした契約は法的な拘束力を持ちます。作成の際はM&Aの専門家の助言を得ながら、条件を吟味するようにしてください。

まとめ

整備士の資格を持った人材の確保や、最新の技術に対応した設備を準備する必要がある自動車整備業は、M&Aの実施により既存の会社を獲得することで、大幅に参入コストを削減できます。

売り手側も、信頼できる相手に事業を譲ることで、立ち上げた事業の更なる拡大を期待できます。ぜひお互いに理解を深め、納得した上でM&Aの交渉を進めていきましょう。

M&Aの相手をお探しの際は、ぜひ[TSUNAGU]にご相談ください。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。