警備業界(会社)のM&A動向・スキーム・価格相場・事例・メリット

目次

はじめに

警備会社は、社員の生命や企業の財産に対して第三者による侵害が起こらないように、警戒・防止するのが業務です。2025年には大阪万博の開催が控えており、市場の拡大が予測されています。M&Aによる買収や売却、事業継承が盛んに行われている警備業界とその動向について解説します。

警備業界(会社)の概況

警備業は企業のオフィスや社員の生命、身体、企業の財産の警備を請け負う事業です。警備の対象は一般企業に留まらず、交通誘導警備や運搬警備、身辺警備まで多岐に渡ります。空港や発電所などの施設の警備にあたる際は、警備員にテロ対策の知識やスキルが求められます。

定義

警備業法によると、警備業は依頼主の需要に応じて警備業務を行う営業と定義されています。警備業を事業にするには都道府県の公安委員会の認定が必要です。警備業には第1号業務から第4号業務の四つに分類されており、それぞれの業務内容は異なります。

第1号業務

第1号業務に分類される業務は施設の警備であり、主な業務は次の5つです。

・施設警備(施設内の巡回、出入者管理など)

・巡回警備(定期または不定期に巡回)

・保安警備(商業施設の店内の巡回、モニター監視など)

・空港保安警備(金属探知機やX線の検査装置による手荷物検査)

・機械警備(侵入者や火災などの監視)

第2号業務

第2号業務は、雑踏警備と交通誘導警備の2種類に分類されます。雑踏警備はイベントで大人数が集まる会場や周辺の交通誘導や雑踏整理を行う業務です。大規模なイベントが行われる場合は、動員する警備員が増えるため複数の部隊に分かれて警備を行います。交通誘導警備は、道路工事が行われる場所や施設の駐車場などの現場で通行人や車が安全に通れるように誘導する業務です。

第3号業務

第3号業務には運搬警備が該当します。現金や貴金属などの金銭的な価値が高いものを警備しながら目的地に輸送する業務であり、事故や対象物の盗難などの防止を目的とします。輸送の対象物は金品だけでなく、核燃料物質などの危険物もあり、警備員は危険物の専門知識が求められます。

第4号業務

第4号業務には身辺警備が該当します。身辺警備とは、いわゆるボディーガードのことです。主な業務内容は政治家や大企業のトップ、芸能人などが式典や株主総会、コンサートなどのイベントに参加する際に、警備対象者の身体と生命の安全を守ることです。有名人以外に一般市民の身辺警備を行う場合もあります。

近年の市場動向

警備業界の市場は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時は縮小したものの、2021年に開催された東京オリンピックをきっかけに再び需要が高まり、市場規模は拡大しています。警備業界の売上高や業者数、警備員数のデータをもとに近年の市場動向を解説します。

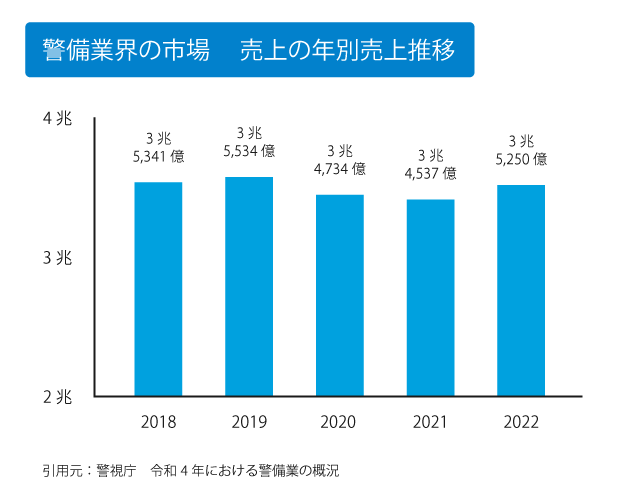

売上高

警察庁の「令和4年における警備業の概況」によると、過去5年間の売上高は3兆5000億円前後で、ほぼ横ばいの状態が続いています。2020年と2021年は新型コロナウイルス感染症の影響があり下回っていましたが、2022年には総額3兆5250億円超を記録しました。

(参照元:警察庁 令和4年における警備業の概況 p.11

URL:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r4keibigyougaikyou.pdf

)

また、警備保障タイムズの「本紙独自調査2022年警備業売上高ランキング」によると、1位のセコムが3951億8100万円、2位の綜合警備保障(ALSOK)が2564億4900万円で、上位2社の売上高が突出していることが分かります。

(参照元:警備保障タイムズ 本紙独自調査2022年警備業売上高ランキング

URL:https://kh-t.jp/articles/ranking2022.html)

業者数

警備業者数は年々増加傾向にあります。警察庁の「令和4年における警備業の概況」によると、2019年までは1万業者を下回っていましたが、東京オリンピック・パラリンピックが開催された2021年には1万359業者にまで増加しました。さらに、2022年には1万524業者にまで増加しています。

(参照元:警察庁 令和4年における警備業の概況 p.2

URL:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r4keibigyougaikyou.pdf)

警備員数

警備業者数の増加に反し、警備員の人数は2021年をピークに減少傾向にあります。警察庁の「令和4年における警備業の概況」によると、2017年から2021年にかけては警備員数が増加していたものの、2022年には前年から7824人減少し、58万2114人でした。

(参照元:警察庁 令和4年における警備業の概況 p.2

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r4keibigyougaikyou.pdf)

業界が抱える課題

警備業界は慢性的な人手不足と経営者の高齢化という重要課題を抱えています。

慢性的な人手不足

警備員の仕事は肉体労働や危険を伴う仕事というイメージがあるため、求人を出しても応募が集まらない状態が続いています。警備対象の人の身体や生命、企業の財産などを守ることが仕事のやりがいにつながれば応募者は増えるかもしれません。しかし、即戦力になる人材が入らなければ新人教育が必要になり、現場へのしわ寄せが増える恐れがあります。

経営者の高齢化

経営者の高齢化と同時に、課題に挙げられるのは後継者問題です。経営者が元気なうちは事業を継続できますが、後継者が不在のまま経営者が亡くなった場合、事業の舵取りをする人物がいなくなる恐れがあります。警備業界は警備業者数の増加によって競争が激化しており、慢性的な人手不足の中で事業継承を安心して任せられる優秀な人材を確保するのが困難です。

警備業界(会社)のM&A動向

M&Aは、警備業界の課題の慢性的な人手不足と経営者の高齢化を解決する方法として注目されています。

人材確保のためのM&A

警備会社でM&Aを行う目的のひとつは自社の人材確保です。同業者を買収した場合、買収先の警備員を自社で抱え込むことで人材確保につながります。また、即戦力になる人材を増やせる上に、人材育成にかかる経費の負担も抑えられます。

事業継承を目的としたM&A

M&Aは事業継承を目的に行われる場合があります。後継者問題を自力で解決できない場合、経営者が事業を継続できない事態になった際に立ち行かなくなる恐れがあります。M&Aで自社の売却または事業譲渡を行うことで後継者問題を解決し、自社の事業を継承できます。

異業種による新規参入のためのM&A

M&Aによって、これまで警備会社が積み重ねてきたノウハウやネットワークなどを活かせるため、異業種からの新規参入がしやすく、新規事業をスムーズに始められます。また、売り手側が抱える顧客を引き継ぐことで、新規開拓をせずとも初めから売上が見込めます。

警備業界(会社)におけるM&A手法(スキーム)

警備業界で行われるM&Aの主な手法には、株式譲渡と吸収合併があります。

株式譲渡

株式譲渡は、売り手の株式を買い集めて筆頭株主になることで経営権を獲得する手法です。買い手は経営権の対価として売り手に代金を支払います。株式譲渡によって変わるのは株主と社長だけで、面倒な手続きを減らせます。また、売り手はM&A後も事業を継続できます。ただし、売り手の負債は譲渡と同時に買い手へ引き継がれます。

吸収合併

吸収合併は合併した企業のうち1社を残し、ほかの企業の全てがその1社に吸収される手法です。存続できない企業は事実上消滅しますが、存続した企業の中で人材やノウハウは活かされます。株式譲渡との違いは、M&A後は吸収合併された企業は吸収した側の企業の一部になることです。

警備業界(会社)のM&A実施時の価格相場

警備業界でM&Aが実施される場合の売却価格相場を紹介します。

価格相場

M&A時の売却価格は、買い手と売り手が交渉の場で決定します。ただし、企業規模や保有資産が異なる大手企業と中小企業の企業価値を比較するのは難しいため、M&A時の売却価格相場は同一視できません。株式譲渡によるM&Aの場合は、次の計算式で企業価値を算出できます。

評価額=時価純資産+のれん(実質利益の2~5倍)

のれんとは、M&Aの売却価格と売り手の時価純資産の差額のことです。

企業価値算定の3つの分類

コストアプローチ

企業が保有する純資産をもとに企業価値を算出する方法です。主な計算方法は、帳簿上の資産を用いる簿価純資産法と、資産・負債を時価に換算する時価純資産法です。簿価純資産法よりも時価純資産法の方が信頼度は高いため、M&Aでは時価純資産法が用いられます。

マーケットアプローチ

M&A市場や株式市場などで取引される価額をもとに企業価値を算出する方法です。客観的な指標を用いて企業価値を算出できる一方で、売り手側と企業規模が同じ会社を探し出す際に手間や時間がかかります。

インカムアプローチ

売り手側で予測される収益やキャッシュフローから想定されるリスクを差し引いて企業価値を算出する方法です。将来的な価値を含められる反面、実際に予測した利益が得られるか確定できないリスクがつきまといます。

警備業界(会社)でM&Aを実施するメリット

売り手側のメリット

売り手側が得られる主なメリットは次の5つです。

・後継者問題の解消

・従業員の雇用維持

・売却益の獲得

・借入や保証の解消

・大手グループ入りによる経営基盤強化

後継者問題の解消

事業継承並びに後継者問題を解消できます。自社で後継者にできる人材がいない場合は外部から探す必要がありますが、M&Aで自社よりも業績の良い企業に事業を譲渡すれば、後継者問題を速やかに解決できます。

従業員の雇用維持

M&Aによって事業が存続されれば従業員の雇用を維持でき、安心して働いてもらえます。ただし、M&Aの契約を結ぶ際に従業員の雇用を保証する条件を加えておく必要があります。

売却益の獲得

自社の売却によって売却益を得られるため、金銭的な余裕が生まれます。売却益は借金の返済や、経営者が現役を引退した後の生活費に充てられます。

借入や保証の解消

経営者は資金調達のために金融機関から融資を受ける際、個人保証を背負わなければなりません。株式譲渡すれば、借入金返済の責任は買い手に移行されるため個人保証は解消されます。

大手グループ入りによる経営基盤強化

M&Aで大手企業の傘下に入ることで、自社の経営基盤をより強化できます。大手企業が保有する資金や経営ノウハウを自社の経営に取り入れることで、スムーズな資金調達やインフラの整備などが可能になり、強固な経営基盤を作れます。

買い手側のメリット

買い手側が得られる主なメリットは、人材・顧客の獲得とシナジー効果による事業スケールの2つです。

人材・顧客の獲得

売り手側の顧客や経験豊富な人材を獲得できます。異業種から警備業界へ新規参入した場合、ゼロから顧客を獲得するには時間や労力がかかりますが、M&Aであれば売り手側の顧客を取り込めます。また、同業者の警備会社を買収した場合は、市場シェアを拡大できます。

シナジー効果による事業スケール

M&Aは、売上や知名度が向上するなどのシナジー効果を得られる場合があります。例えば、M&Aの実施前に比べて2社の合算額よりも売上が向上する、知名度が上がって顧客が増えるなどの成果が挙げられます。シナジー効果によって事業規模の拡大も可能です。

警備業界(会社)のM&A案件・事例

警備業界に関するM&A事例をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 東洋テック株式会社による五大テック株式会社の買収

2022年、東洋テック株式会社は、施設警備業務を主とする五大テック株式会社を完全子会社化しました。東洋テックは、主に警備事業やビル管理事業を展開しており、この買収により、施設警備のノウハウを強化し、ビル管理事業とのシナジーを目指しています。

五大テックが持つ施設警備業務の技術力や人材を活用することで、東洋テックは新たな顧客層の開拓を進め、効率的な事業運営を目指しています。

このM&Aは、警備業界全体での効率化を図るものであり、買収後は設備投資の拡大や人材確保にも注力されています。

引用元:https://www.toyo-tec.co.jp/2022/04/28/1407/

事例2 綜合警備保障株式会社によるALSOKリースの吸収合併

綜合警備保障株式会社(ALSOK)は、2021年に子会社のALSOKリースを吸収合併しました。ALSOKリースは、主に防犯カメラや出入管理システムのリース・販売を手掛けており、この吸収合併によってグループ全体での運営効率の向上を図りました。

ALSOKは、警備業界におけるリース事業の強化を目的としており、今後はグループ内での相乗効果を発揮していく計画です。

この合併は、グループ全体の効率的なリソース活用を目指し、より高度なセキュリティサービスの提供を進めています。

引用元:https://www.marr.jp/genre/topics/news/entry/29771

警備業界(会社)でM&Aを実施する流れ

警備業界でM&Aを実施する場合の流れは、次の手順で進められます。

M&Aの専門家へ相談

M&Aの実施には契約関連の書類作成や譲渡先の選定、手続きなどの準備が必要です。自社で全てを行うのはリソース的に難しい場合もあるため、専門知識やM&A支援の経験が豊富な仲介会社に相談します。仲介会社と仲介契約を締結する際は、企業情報や交渉内容などが外部に漏れるのを防ぐために秘密保持契約を締結しましょう。

マッチング候補の検討と選定

売り手は、譲受を希望する企業に提供する自社の資料を仲介会社に提出します。その後、仲介会社から共有されるノンネームシートの情報をもとに譲渡先を検討します。ノンネームシートとは、社名を伏せた譲受を希望する企業の情報をまとめた書類のことです。譲渡候補の企業を絞り込み、仲介会社から詳細な企業情報を確認できる企業概要書を開示してもらい、譲渡先を選定します。

トップ面談の実施

譲渡候補の企業を選定したら、売り手と買い手のトップが面談を実施します。トップ面談を実施するタイムリミットは基本合意書を締結する前までです。トップ面談ではM&Aによるメリットだけでなく、M&Aで伴うリスクも相手に伝えるのが原則です。誠実な対応によって信頼関係を築ければ、M&Aをスムーズに進められます。

基本合意書の締結

トップ会談後に価格交渉や今後のスケジュールなどの詳細を決定します。基本合意書を締結する際は、譲渡候補の企業から意思表明文書を提出してもらう必要があります。M&Aの交渉を続ける合意が得られれば基本合意書を締結します。基本合意書に記載されている主な内容は、譲渡金額やM&Aのスケジュールなどです。

デューデリジェンス

デューデリジェンスとは、M&Aで不利益にならないかを調べるために買い手側が行う調査のことです。調査では、売り手側が開示した情報に誤りがないか、企業価値はどの位あるのかなどを調べます。基本合意書には売り手側が調査に協力する義務に関する項目が設けられているため、実地調査が実施される際は速やかに協力しましょう。

最終契約

売り手と買い手がM&Aの条件に合意した場合、最終契約書を取り交わす手続きに移ります。最終契約書に記載される主な内容は、譲渡金額や従業員・役員の処遇などです。最終契約の締結と同時に、譲渡や支払いなどの手続きを行います。全ての手続きが終わるとM&Aが完結します。

まとめ

警備業界では慢性的な人手不足や経営者の高齢化が大きな問題となっており、解決策としてM&Aが実施されています。M&Aの実施によって売り手側だけでなく、買い手側にもメリットがあるため、相乗効果によって両者の事業を発展させられます。ただし、M&Aを成功させるには専門家の協力が欠かせません。まずは信頼できるM&Aの仲介会社を探し、相談しましょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。