システム開発会社のM&A動向・スキーム・相場・事例・メリット

目次

システム開発会社の概況

ここ数年、国内企業のシステム需要が堅調に推移しています。その要因には、まず2018年に経済産業省が「DXレポート」を発表して以来、公民でDXが推進されたことが挙げられます。また、ネットワークインフラの高度化や、デジタルサービスと端末の多様化なども背景にあります。総務省が発表した「令和5年版情報通信白書」によると、2022年度のICT市場規模(支出額)は27.2兆円にのぼり、前年度比で5.2%増加しました。

(参照元:総務省|令和5年版情報通信白書 第2部 情報通信分野の現状と課題

従来型のシステム開発需要は減少しつつあるものの、クラウド、ビッグデータ/アナリティクス、IoT、AI関連で、今後もシステム開発会社への需要は拡大を続けることが見込まれます。

定義

一般的にシステム開発会社とは、民間企業や自治体などのニーズに応じて、多種多様なシステムの設計・開発を行う会社のことを言います。WebシステムやECサイト、アプリケーションをはじめ、基幹系システム、業務系システム、組込ソフトウェア、AIシステムなど、会社によって扱うシステムの範囲は異なります。

市場動向

システム開発(ソフトウェア開発、プログラム作成)の売上高は着実な伸びを見せています。

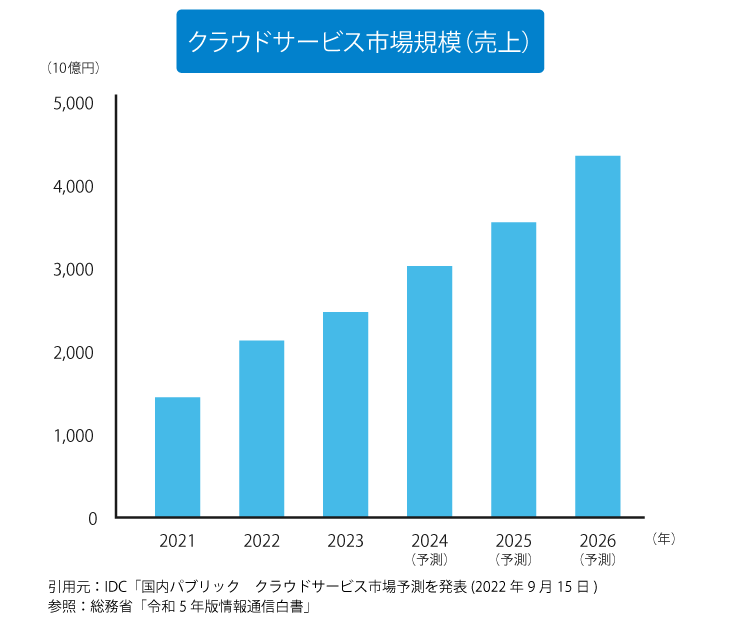

特にクラウドサービス市場において、その傾向は顕著です。総務省「令和5年版情報通信白書」では、情報化投資は2021年度に前年度比で0.4%減少したものの、クラウドサービス市場規模(売上)は2022年度で前年度から29.8%増加し、約2.2兆円となりました。オンプレ型からクラウド型への基幹システムの改革、導入・運用のハードルが低いSaaSの発展などが背景にあると見られます。

また、IoT・AIの導入状況は14.9%で、前年度に比較すると増加傾向にあります。VRなどを含むメタバース市場規模(売上高)は2022年度に1825億円となり、前年度比145.3%増となりました。2026年度には市場が1兆42億円まで拡大すると予想されており、今後一層の注目が集まることが期待されます。

(参照元:総務省|令和5年版情報通信白書 第2部 情報通信分野の現状と課題https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd247520.html)

業界が抱える課題

伸びしろが多いシステム開発業界ですが、一方で課題もあります。

慢性的な人材不足

システムの開発を担うIT人材は、世界的に深刻な人材不足に陥っています。特に日本においては、エンジニアをはじめとしたIT人材の給与水準が低いことが、人材獲得の壁を大きくしています。ヒューマンリソシアが発表した「データで見る世界のITエンジニアレポート」では、日本のITエンジニアの給与水準は世界26位となりました。給与増減率については、32.1%増加で1位のスイスをはじめとし、集計した国の約60%で給与が増加した一方で、日本は5.9%減で58位に転落しています。こういった状況では、日本企業でITエンジニアとして働くメリットが、世界の中で相対的に低くなっていることは否定できません。待遇の見直しをはじめ、システム開発への対価をより適正にすることが重要です。

(参照元:世界のITエンジニアの給与を独自集計|ヒューマンリソシアhttps://corporate.resocia.jp/info/news/20240116_itreport10)

後継者問題

システム開発業界を包括する業界の中には、経営者が高齢化したことで後継者問題が発生している企業も存在します。自社で対応するには、事業を継承できる人材の育成プログラムの整備などが必要です。

業界の多重構造

日本のシステム開発業界では、以前からピラミッド構造の多重下請け構造が問題視されてきました。適切に分業を行うために階層構造を取ることは海外でも珍しくありませんが、日本の場合は、開発から保守まですべての業務を1次、2次、3次はおろか、4次、5次請け企業に発注しているケースもあり非常にいびつです。そうなると、非効率で責任の所在があいまいになるという弊害が生まれます。また、元請けによる下請け選別で排除される企業も少なくはありません。公正取引委員会でも、場合によっては不必要な「中抜き」事業者も含んだ複雑な取引関係は、独占禁止法・下請法違反行為を誘発しかねないとして、契約内容の明確化を図るよう指摘されています。

単価の低下

いびつな多重下請け構造の弊害として、単価の低下が生まれています。中間マージンを得ることが目的の中抜き業者が介在することで、下請け企業が本来得るはずであった対価は結果的に大きく目減りします。また、不当な買いたたき、受領拒否、支払い遅延、無償での仕様変更の要求といった、IT業界全体の生産性向上を阻害する問題も看過できません。公正取引委員会が2022年に発表した「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査」でも、これらの違反行為が指摘されています。

(参照元:公正取引委員会|ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査

システム開発会社のM&A動向

M&Aの件数は、大企業だけでなく中小企業においても増加傾向にあります。システム開発業界でも同様です。取引金額こそ高水準ではありませんが、2023年には小規模なものも含めてM&Aの件数が過去10年で最多を記録しました。

(参照元:M&A Online |【2023年のIT・ソフトウェア業界】過去10年でM&A案件最多に、クロスボーダー低調で取引金額は低迷

人材不足解消を目的としたM&A

システム開発の需要が高まっている一方、自社でエンジニアを含めたIT人材の採用・育成が難しい企業は少なくありません。特に中小企業では、この問題がより深刻です。そこで注目を浴びているのが、システム開発会社とのM&Aです。システム開発とのM&Aを行うことで、譲渡側(売り手側)に在籍するエンジニアなどのIT人材と蓄積されたノウハウを自社に統合できるので、システム開発のみならず、既存システムのカスタマイズなどの保守・運用もより容易に行えます。

異業種からの新規参集を目的としたM&A

経営上のリスクを分散する目的などで、異業種とのM&Aを進めるケースも増えています。あらゆる分野に市場のあるシステム開発会社とのM&Aは、新規事業として非常に魅力的です。リスクとコストを最小限に抑えながら注目が集まる業界に参入することも、システム開発会社とのM&Aを進める上での大きな目的となり得ます。

異業種からのシステム開発の内製化に伴うM&A

譲受側(買い手側)が既存の事業をデジタル化したい場合などにも、システム会社とのM&Aが積極的に行われています。異なる領域間でM&Aを行うことは、シナジー効果(相乗効果)を生みながら、既存事業を拡大することにもつながります。また、システム開発の一部もしくは全部を内製化することによって、トラブル発生時などの対処も迅速になります。

システム開発会社におけるM&A手法(スキーム)

システム開発会社がM&Aを行う場合、次の2つの手法(スキーム)が主に用いられます。

事業譲渡

中小企業のM&Aでよく使われるのが「事業譲渡」です。会社の一部または全部の譲渡を行います。買い手側は、売り手企業の経営権までは取得しません。

株式譲渡

最もシンプルなM&Aのスキームが、売り手側が買い手側に株式を売却する「株式譲渡」です。株主は変わるものの、売り手側の企業は買い手側の企業の子会社として事業を継続できます。

システム開発会社のM&A実施時の価格相場

実際の価格は交渉などを経てケースバイケースに決まりますが、まずは試算をしてM&Aを行うかどうかを検討するのも有効です。

価格相場

「(時価純資産+営業利益)×2〜5年分」や「エンジニアの価値単価×エンジニアの人数」などで、大まかな試算ができます。不当に買いたたかれたり、高値でM&Aが成立しなかったりする状況を避けるために活用できる知識です。

企業価値算定の3つの分類

企業価値に対する具体的な金額を算出するためには、基本的には専門家などに依頼して、企業価値評価(バリュエーション)を行う必要があります。株式市場での取引がない非上場企業の場合、例えば次に挙げる方法などで、株価以外の評価指標を明確化しましょう。

コストアプローチ

貸借対照表(バランスシート)から、企業の資産・負債を明確にする方法です。特別な財務指標が不要で、計算も簡単であることから、主に中小企業が当事者となるM&Aでよく用いられます。貸借対照表の値をそのまま利用する「簿価純資産法」、時価評価した純資産額に帳簿上で評価できない潜在価値も加算して算出する「時価純資産+のれん(営業権)」などが、具体的な手法として挙げられます。

マーケットアプローチ

「マーケットアプローチ」は、類似する上場企業や業界と比較して、相対的に企業価値を算出する方法です。現在の市場のトレンドを踏まえた、客観的な判断が可能です。ただし、将来の価値まで加味させることはできません。そのため、まだ資産の少ないベンチャー企業やスタートアップ企業などには不向きです。

インカムアプローチ

事業計画書などから、収益価値やキャッシュフローを基準として算出する方法です。将来性や成長性を現在価値に換算できるので、「現状の資産は少ないものの、今後の成長が見込まれる」といった企業の評価に適しています。その反面、客観性を欠きやすいというデメリットもあります。

システム開発会社でM&Aを実施するメリット

売り手側・買い手側それぞれに、次に挙げるメリットが期待できます。

売り手側のメリット

後継者問題の解消

M&Aを行い、適切な人物に後継者を任せることで、今後も形を変えて事業を存続・成長させていけます。

エンジニアの待遇の改善

多重下請け構造からの脱却を図れるため、エンジニアを含めた従業員が、より余裕を持って働ける可能性が高くなります。場合によっては給与や福利厚生の面でも高待遇になることもあります。

エンジニアの雇用確保

廃業を選択すると従業員の雇用を維持できませんが、信頼の置ける買い手企業に事業を引き継ぐことで、従業員の雇用が確保できます。

経営基盤の安定

資本力のある企業に譲渡することで、経営基盤が安定化します。それに伴って、既存の業務プロセスの最適化も図れます。また、新たな案件に携わる機会に恵まれ、従業員のスキルが長期的・継続的に向上することも期待できるでしょう。

売却益の獲得

例えば株式譲渡をすると、売り手側は株式を売却した分の現金を得られます。そのため、譲渡後にまた新たなビジネスを始める際の資金調達などにも有効です。

借入や保証の解消

個人保証や担保がある場合、M&Aでこれらを引き継ぐことも可能です。また、会社設備の処分費など、廃業のコストも削減できます。

買い手側のメリット

優秀なエンジニアの獲得

すでにノウハウを保持したIT人材を獲得できるため、自社で一から採用・育成を行う必要がありません。その際は、職場環境の違いなどによってエンジニアのモチベーションが低下しないよう、最大限の注意が必要です。

システムの内製化実現

システム開発会社を自社に統合することで、システムの企画、構築、保守といった各工程の全部または一部を外注に頼る必要がなくなります。そのため、従来よりも短期間でプロジェクトを進められます。

顧客の継承

システム開発会社の顧客も継承できるため、マーケットの開拓にかけるコストを最小限に抑えられます。

特定部門の短期間でのスケール

新規で伸ばしたい部門がある場合も、短期間でスケールアップしやすくなります。

システム開発会社のM&A案件・事例

システム開発会社に関するM&A案件をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 コムチュアによるソフトウエアクリエイションの買収

2022年3月、ソフトウェア開発企業コムチュアは、富士通を主要顧客とするシステム開発企業「ソフトウエアクリエイション」を子会社化しました。このM&Aは、主に人材獲得と事業拡大を目的として実施され、特に富士通関連の案件に強みを持つソフトウエアクリエイションの顧客基盤を活用して、コムチュアの事業領域を拡大する狙いがありました。

この買収により、コムチュアは大手企業との連携を強化しつつ、さらなるシステム開発の拡大を目指しています。

引用元:https://maonline.jp/news/20220331f

事例2 フーバーブレインによるGHインテグレーションの子会社化

2021年3月、サイバーセキュリティ事業を手掛けるフーバーブレインは、システム開発や受託開発を行うGHインテグレーションを子会社化しました。

この買収は、システム開発における人材獲得と、事業の多角化を進めるために実施されました。GHインテグレーションの強みである受託開発の技術力を活かし、フーバーブレインはさらなる事業成長を図る予定です。

このM&Aは、双方の技術力を結集し、競争力を高めるための戦略的な一歩となっています。

引用元:https://www.fuva-brain.co.jp/news/n2295/

事例3 パワーソリューションズによるエグゼクションの買収

2021年4月、金融機関向けのシステム開発を行うパワーソリューションズは、SES事業を手掛けるエグゼクションを子会社化しました。

この買収は、エグゼクションのSES事業を通じてサービスの価値向上を図り、パワーソリューションズの事業拡大を目指すものでした。特に、金融業界向けの高度なシステム開発技術を活かし、新たな顧客基盤の拡大とシナジー効果が期待されています。

この買収により、パワーソリューションズはさらなる成長と競争力の強化を進めています。

引用元:https://maonline.jp/news/20240416b

事例4 シノケンオフィスサービスによるコンピュータシステムの買収

2021年2月、シノケンオフィスサービスはシステム開発企業であるコンピュータシステムを買収しました。コンピュータシステムは、主に技術者育成とシステム開発を手掛けており、シノケンオフィスサービスはこの買収を通じて次世代システムの開発支援を強化することを目指しています。

このM&Aにより、シノケンオフィスサービスは技術者リソースの確保と開発プロジェクトの加速を進め、事業全体の効率化を図っています。

引用元:https://www.marr.jp/genre/topics/news/entry/27499

事例5 三洋貿易によるコスモ・コンピューティングシステムの買収

2022年10月、商社である三洋貿易は、システム開発を行うコスモ・コンピューティングシステムを買収しました。

コスモは、様々な業種向けに業務システムを開発しており、今回の買収により、三洋貿易はシステム開発を内製化することでビジネス環境の変化に迅速に対応できる体制を構築しました。

このM&Aにより、三洋貿易は顧客ニーズへの対応力を強化し、競争優位性の向上を目指しています。

引用元:https://www.cosmocomputing.co.jp/news_release/%E4%B8%89%E6%B4%8B%E8%B2%BF%E6%98%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

システム開発会社でM&Aを実施する流れ

システム開発会社のM&AはIT人材不足を解消するための手段として積極的に行われていますが、やみくもに行うと不本意な結果に終わりかねません。以下の流れに沿って、着実に進めてください。

M&Aの専門家へ相談

売り手と買い手が将来も含めてWin-Winの関係になり、顧客へ新たな価値を提供するためには、ノウハウと知識を有したアドバイザーや専門家のサポートを得ることが大切です。なるべく早期に、信頼できる専門家のサポートを得ることをおすすめします。

マッチング候補の検討と選定

マッチングプラットフォームやFA(ファイナンシャルアドバイザー)、仲介会社などを活用しながら、マッチング相手を検討・選定します。条件に合った企業を複数リストアップし、そこから譲渡価格、従業員の雇用、自社ブランドの扱いなど、各項目に優先順位を付けた上で、候補となる企業を絞り込んでいきましょう。その際は、意図せぬインサイダー取引のリスクなどを低減するため、情報漏えいの防止に努めると良いでしょう。

トップ面談の実施

トップ同士で直接交渉する場合もありますが、仲介者を立てれば、自社名を伏せて間接的に交渉することも可能です。その後にトップ面談を行うという選択肢もあります。

基本合意書の締結

売り手側・買い手側がおおむね合意すれば、基本合意契約を締結します。法的拘束力はありませんが、この段階から独占交渉を行うことが一般的です。

デューデリジェンス

譲渡の実行前に、買い手側が売り手側の財務、事業、労務などに関する調査を行います。稀に譲渡実行後、賃借対照表の簿外の債務、債務保証、取引先とのトラブル、訴訟のリスクなどが発覚し問題となるケースがあるため、このプロセスは欠かせません。売り手側は万が一不都合だと思われる情報があっても、早期に開示することが求められます。

最終契約

双方の合意の下で売買価格などを定めた後、「株式譲渡契約書」「事業譲渡契約書」などの締結を行います。株式譲渡の場合、売り手側は買い手側に株式を譲渡し、買い手側は譲渡代金を支払います。

まとめ

近年、M&Aはシステム開発業界でも積極的に行われています。売り手側には、譲渡によって適正な対価を得やすくなるなどのメリットがあります。買い手側は育成・採用が困難なIT人材とノウハウを得られるため、システムの内製化などをより容易に行えます。お互いが納得し、新たな価値を創出するために、知識を有した専門家のサポートを得ながらM&Aを実行するのがおすすめです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。