不動産仲介業界のM&A動向・スキーム・価格相場・事例・メリット

目次

はじめに

不動産仲介業は、高齢化や後継者不足が深刻化し、大手企業と中小企業との二極化が進んでいます。このような状況のなか、事業競争力を高めるためのM&Aに注目が集まっています。本記事では、不動産仲介業を営む経営者の方に向けて、最近の業界のM&Aの動向や企業価値の評価手法、M&Aを実施するメリットなどについて解説します。

不動産仲介業界の概要

業界定義

不動産仲介業とは、土地や建物などの不動産の売買・賃貸借を仲介する業種を指します。賃貸と売買に大別されますが、事業内容はさまざまです。個人・法人向けの居住用住宅からオフィスビル、商業施設、倉庫まで、幅広く扱います。

不動産仲介業を開業するためには、国家資格である宅地建物取引士(宅建士)に合格した者を営業所に設置し、都道府県知事または国土交通大臣から開業許可免許を取得しなければなりません。1営業所に設置しなければならない宅建士の数は、従業員5人につき1人以上です。

近年の概況

一般社団法人不動産流通経営協会(FRK)が2024年2月に発表した「既存住宅流通量の地域別推計について」によれば、2022年の日本国内の既存住宅流通推計量(暫定値)は63万701件と過去最高値を記録しました。都道府県別では東京都が最も多く、13万9,300件に上っています。

不動産仲介業を営む宅地建物取引業者の数は9年連続で増えています。国土交通省が2023年10月に公表した「令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」によれば、2023年3月末時点での業者数は12万9,604です。

不動産の売買仲介は大手企業が業界をリードしています。不動産流通推進センターがまとめた「2023不動産業統計集(9月期改訂)3不動産流通」によれば、2023年3月時点での不動産仲介手数料収入の上位は、三井不動産リアルティグループや三菱UFJ不動産販売などの不動産系・銀行系の大手企業が占めています。

参考URL:社団法人 不動産流通経営協会 御中 https://www.frk.or.jp/information/2023chiikibetsu_kisonjyutaku.pdf

参考URL:令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001633378.pdf

参考URL:2023不動産業統計集(9月期改訂)3不動産流通 https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/toukei/202309/202309_3ryutsu.pdf

市場規模

財務省統計局が公表している「サービス産業動向調査」によれば、2022年の不動産取引業の売上高は1兆2,761億1,500万円でした。前年の1兆2,818億7,200万円に対して0.45%減少しています。サービス産業の売上合計が31兆6,336億2,100万円なので、4.03%を占めています。

参考URL:サービス産業動向調査 2013年1月から 月次調査00102 事業活動の産業(中分類)別売上高【2013年1月~】※2022年12月までは調整値 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口 https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003179100

不動産仲介業界のM&A動向

国内ではさまざまな業界でM&Aが活発化しており、不動産仲介業界にもその波は訪れています。ここでは、近年のM&A動向や実施の理由について解説します。

近年のM&A動向

不動産仲介業界では大手企業(デベロッパー)と中小企業との二極化が続いています。不動産仲介手数料の収入は大手がリードする一方、宅地建物取引業者のほとんどが中小企業だとする調査結果もあります。公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会および保証協会が2021年3月に発表した「令和2年度 中小不動産業者のあり方に関する調査研究報告書」によれば、宅建業者全体の80%以上が従業員3人以内であり、1人で営んでいる事業者は37.4%という結果が出ています。さらに高齢化も顕著で、宅建業免許取得者のうち60歳以上の占める割合が多くの都道府県で40%以上を超えています。小規模事務所が多く、高齢化や人手不足で後継者問題が深刻化していることが業界のM&Aを活発化させています。

M&Aが実施される主な理由

不動産仲介業者がM&Aを実施する主な理由としては、後継者問題、コロナ禍、都市への人口集中の3つが挙げられます。

後継者の不在

上述したように、不動産仲介業界では経営者が高齢化し、従業員の少ない小規模事務所では後継者問題が深刻化しています。上記「令和2年度 中小不動産業者のあり方に関する調査研究報告書」によれば、後継者探しに行き詰まり、「自分の代で廃業を考えている」と答えた経営者は31.2%に上っています。家族や従業員が後継者とならない場合には、M&Aによって事業継承を模索することになります。

コロナウイルスによる減収

新型コロナウイルスが猛威を振るった2020年春、不動産仲介業界も大きな打撃を受けました。東京商工リサーチが2020年2月~2021年4月(全15回)に行ったアンケートによれば、コロナ禍で減収したと回答した不動産取引業(不動産売買・代理・仲介企業含む)は2020年3月には76.3%、同5月には90.6%に達しています。取引先の業績悪化にともない、契約解除や営業活動自粛となったことが原因です。

コロナ禍による減収を受けて、事業再構築補助金などを活用して再構築を進めている企業がある一方、業績回復が遅れている企業も少なくありません。特に中小企業では立て直しが難しく、M&Aや廃業を検討する企業もあります。

都市集中による需要の低下

地方からの人口流出および大都市への人口集中もM&Aの理由のひとつです。東京や大阪などの大都市圏では不動産の需要が高い一方、過疎化する地方では空き家の増加が問題となっています。需要格差は不動産仲介業に影響を及ぼします。大都市では大手による寡占が進み、市場が飽和状態になってしまっているため、新たに事業を展開する余地を見出すことは困難です。地方に拠点を構える中小企業にとって、需要の低下は死活問題です。こうした状況を生き残るため、より大手の不動産仲介業とのM&Aを実施して、子会社としての経営継続を目指したり、競合とのM&Aでブランド力を高めたりするケースがあります。

不動産仲介業界のM&A実施時の価格相場

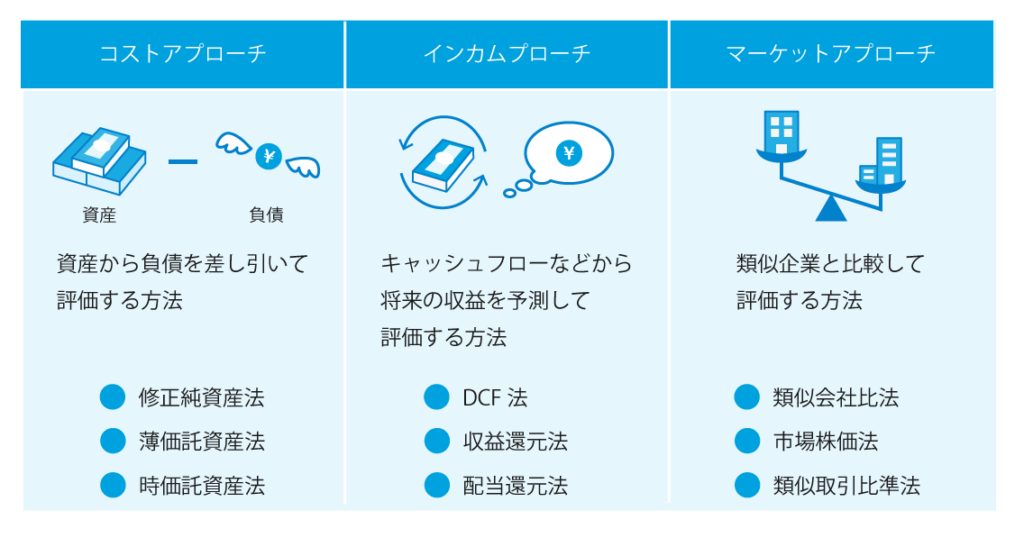

価格相場は企業価値を算出するアプローチの方法によって変動します。企業価値の算出アプローチ方法は大きく分けて、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチがあります。

・コストアプローチ:資産から負債を差し引いて評価する方法

例)修正純資産法、簿価純資産法、時価純資産法

・インカムアプローチ:キャッシュフローなどから将来の収益を予測して評価する方法

例)DCF法、収益還元法、配当還元法

・マーケットアプローチ:類似企業と比較して評価する方法

例)類似会社比法、市場株価法、類似取引比準法

ここでは各アプローチのなかから、修正純資産法、DCF法、類似会社比 準法の3つについて解説します。

修正純資産法

資産から負債を差し引いて企業価値を評価する方法です。含み損益の大きい不動産などの主要資産を時価評価し直して、株価を算定します。

DCF法

キャッシュフローなどから将来の収益を予測して企業価値を評価する方法です。キャッシュフローを一定の割引率で割り引いて、現在の価値に近づける手法を取っています。

類似会社比準法

類似企業と比較して価値を評価する方法です。事業内容や事業規模が近い企業を抽出し、財務指標や株価を参考に評価額を決めます。

不動産仲介業界におけるM&A手法(スキーム)

ここでは、不動産仲介業界におけるM&Aにはさまざまな方法がありますが、ここでは代表的な手法(スキーム)として、株式譲渡と事業譲渡を紹介します。

株式譲渡

株式および付帯資産を譲渡することで、買い手側に経営権が譲渡される手法(スキーム)です。株式譲渡では、売り手は保有する株式を買い手に売却し、対価として金銭を受け取ります。株式譲渡では、売り手企業の株式の半数以上を譲り受けることで、買い手は経営権を得ます。企業の株主は変わりますが、従業員の雇用や取引先との関係は維持できるため、事業存続性が高い点がメリットです。

事業譲渡

事業の全部または一部を譲渡する手法(スキーム)です。対象となる資産や契約等を一つ一つ譲渡するため手続きは煩雑化しやすいですが、譲渡したい特定の事業があればそれを切り出して売ることができる点が強みです。ただし、前述の株式譲渡と異なり、従業員の雇用関係や取引先との関係が自動的に引き継がれるものではないため注意が必要です。

不動産仲介業界におけるM&Aのメリット

売り手側および買い手側の双方から見たメリットについて解説します。

売り手側のメリット

売り手側のメリットとしては、後継者の確保、低コスト、取引先との関係の継続、従業員の雇用確保、借入・保証の解消といったことが挙げられます。

後継者の確保

上述した通り、中小の不動産仲介企業では高齢化が顕著であり、後継者探しに苦戦している経営者も少なくありません。身内や従業員のなかに後継者が見つからなくても、M&Aによって外部に有力人材を求めることができます。

廃業よりも低コスト

廃業よりも低コストに事業を整理・継承できるのもメリットのひとつです。廃業にともなう不動産売買よりも、事業とセットにしたM&Aの方が節税効果が高いためです。廃業は手続きが煩雑で、事務コストや手数料、税金などがかかってきます。さらに、不動産のみを売買したあとに廃業を選択すると、余った財産の配当を受けた株主は高い所得税を納めなければなりません。

一方、M&Aでは廃業の手間を省けるほか、課税されるのは株式譲渡の利益のみであるため、所得税の支払いが抑えられます。ただし、M&Aにも固有のコストが存在するため、よく比較して決めることが重要です。

取引先との関係の継続

M&Aでは事業の経営権をそのまま譲渡できるため、取引先や顧客との関係を継続できます。経営者が事業を畳んでしまうと、これまで築いてきた取引先との信頼関係はゼロになってしまいます。買い手企業が事業を継続してくれれば、取引先との良好な関係を継続し、取引を続けることが可能です。

従業員の雇用確保

1人事業者を別にすれば、不動産仲介業者は宅地建物取引士(宅建士)をはじめとする従業員を抱えています。事業継続の難しさから廃業を選択すれば、従業員は路頭に迷ってしまうことになります。M&Aによって買い手企業が売り手企業を子会社として存続させてくれると、従業員の雇用を維持できます。不動産仲介業者同士のM&Aであれば、従業員が培ってきたスキルや経験も活かせます。

借入・保証の解消

売り手にとっては借入や保証の解消につながります。株式譲渡は売り手企業そのものを引き継ぐことになるため、金融機関からの借入や融資を受けていた場合、売り手の債務も継承します。事業譲渡であれば、法人格は継承されないため、借入金などの債務は解消されます。

買い手側のメリット

買い手側のメリットとしては、事業スピードの加速、スケールの拡大、エリアへの新規参入が挙げられます。

事業展開スピードの加速

買い手は事業展開スピードを加速できます。飽和状態の不動産仲介業界では、新たな顧客や取引先を開拓するのも簡単ではありません。しかし、M&Aでは顧客・取引先を引き継いで、スムーズに取引を開始できます。不動産仲介業のM&Aには、こうした事業展開の投資としての側面があります。

事業スケールの拡大

事業スケールの拡大にもつながります。M&Aによって人材や資源を獲得し、経営基盤を固めて、事業を拡大できるようになります。買い手が中小規模の不動産仲介業界を営んでいる場合には、不動産テックへの対応や、ITツールを用いたサービス提供にチャレンジすることも可能です。

当該エリアへの新規参入

売り手企業が事業を展開していたエリアに新規参入できることもメリットのひとつです。これまでに出店経験のない地域では、取引先の開拓やノウハウの構築に想像以上のコストがかかることもあります。M&Aでは、売り手側がこれまでに地盤を固めてくれているため、自力で参入するよりもハードルは低くなります。

不動産業界のM&A案件・事例

不動産業界に関するM&A事例をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 株式会社AVANTIAによるドリームホームグループの子会社化

株式会社AVANTIAは、2021年4月に京都を中心に戸建住宅事業を展開するドリームホームグループを子会社化しました。AVANTIAは東海エリアを中心に戸建分譲事業やリフォーム事業を展開しており、今回のM&Aにより京都府での戸建住宅供給実績をさらに拡大させる狙いがありました。

この買収により、AVANTIAは関西エリアへの進出を強化し、地元に根付いたドリームホームの顧客基盤を活かして事業拡大を図っています。また、戸建住宅市場におけるブランド力を強化し、今後のリフォーム事業や注文住宅事業とのシナジー効果も期待されています。

引用元:https://maonline.jp/news/20210331j

事例2 トーセイ株式会社によるアイ・カンパニーの買収

トーセイ株式会社は、2021年9月にプリンセスホールディングスを子会社に持つアイ・カンパニーを買収しました。トーセイは、不動産開発や賃貸事業を展開する企業で、これまで一棟不動産の買取再販を主に行ってきましたが、アイ・カンパニーの区分マンションの買取再販事業を取得することで、事業領域を拡大しました。

この買収により、トーセイは都市部での区分マンション事業に参入し、今後の収益性向上を図っています。また、区分マンション事業の実績を活かし、さらなる不動産売買の機会を増やすことが期待されています。

引用元:https://maonline.jp/news/20210825b

事例3 ハウスコム株式会社による宅都グループの子会社化

2021年、ハウスコム株式会社は、関西圏で賃貸仲介事業を展開する宅都グループを子会社化しました。ハウスコムは、これまで関東を中心に事業を展開していましたが、宅都グループの買収により、関西エリアでの事業拡大を目指しました。宅都グループは、関西での不動産管理と仲介に強みを持ち、地域密着型のビジネスを展開しています。

このM&Aにより、ハウスコムは関西圏での顧客基盤を強化し、全国展開を進めるための重要な足掛かりとしています。また、宅都の既存顧客との関係を活かし、賃貸仲介事業の収益力を向上させる狙いがあります。

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000029713.html

事例4 株式会社DYMによるエイジアトラストの子会社化

株式会社DYMは、2021年に不動産コンサルティング事業を展開する株式会社エイジアトラストを子会社化しました。DYMは、主にWeb事業や人材事業を手掛けており、今回の買収により、不動産業界への新規参入を果たしました。

エイジアトラストは、コンサルティング業務を中心に不動産オーナーとの関係を築いており、DYMはこれを活かして、コンサルティング分野での事業拡大を図っています。

このM&Aは、DYMが多角的な事業展開を進める一環として行われ、今後、エイジアトラストのノウハウを活用して、既存の事業とのシナジー効果が期待されています。

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000027235.html

不動産仲介業界でM&Aを実施する流れ

不動産仲介業界で実施されるM&Aの流れについて解説します。

M&Aの専門家へ相談

売り手・買い手双方に影響の大きいM&Aでは、ちょっとした選択ミスが取り返しのつかない失敗を招いてしまうかもしれません。少しでも不安に感じることがあれば、自己判断で進めず、専門家に頼ることをおすすめします。M&AコンサルタントはM&Aに関する専門知識が豊富で、株式譲渡や事業譲渡などのスキームや最適なマッチング相手を選ぶポイントを教えてくれます。

マッチング候補の検討と選定

専門家との相談でM&Aの希望条件やスキームの整理ができたら、マッチング候補を検討します。売り手側は匿名性を保てる程度の会社情報や希望条件を提示する「ノンネームシート」を作成し、買い手にアプローチします。買い手が興味を持てば、より詳しい情報の提供が求められます。売り手は複数の買い手とのやり取りを重ね、マッチング候補を絞っていきます。どうしても決められない場合には、M&Aコンサルタントに専門的・客観的な意見を仰ぐことをおすすめします。

トップ面談の実施

マッチング相手を絞れたら、経営者同士が直接顔を合わせるトップ面談を実施します。トップ面談では双方の経営方針について理解を深めるとともに、M&Aの基本的な進め方や今後のスケジュール感を擦り合わせます。

基本合意書の締結

トップ面談を経て、M&Aを実施したいという考えが変わらなければ、買い手が売り手に対して意向を表明します。それを受け、M&Aの基本的な条件を調整し、基本合意書の締結に進みます。基本合意書には、譲渡する事業の内容やデューデリジェンスの実施概要、M&Aまでのスケジュールなどが記載されます。ただし基本合意書は、M&Aをすると確約するものではありません。法的拘束力はなく、あくまでスケジュールの目安や約束事を確認するために締結されます。

M&Aの具体的な金額やスキームは、このあとに行われるデューデリジェンスの結果を受けて調整します。

デューデリジェンス

基本合意書の締結後、最終契約に進む前にデューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスとは、買い手側が売り手側の事業価値やリスクを調査するプロセスで、監査法人や公認会計士などに依頼します。デューデリジェンスの結果によって、買い手は売り手の会社や事業を評価しますが、M&Aの具体的な価格交渉に影響するため、慎重に行う必要があります。

最終契約

デューデリジェンスが終われば、最終契約に向けた細かい条件を調整します。M&Aのスキームや金額、クロージングまでの解除条件などを決め、両者が合意すれば最終契約を締結します。最終契約書には契約内容が細かく記載され、法的拘束力があります。最終契約の締結によって事業や経営権を譲り渡せば、M&Aは完了です。

まとめ

高齢化や後継者不足の波に飲まれる不動産仲介業界では、飽和状態の市場で生き残るための戦略としてM&Aを選択するケースがあります。新型コロナウイルスの打撃や業界内の競争激化も相まって、事業を畳むことを考えている経営者の方は、M&Aも検討してみることをおすすめします。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。