農業のM&A動向・スキーム・価格相場・事例・実施メリットまで

農業のM&A動向・スキーム・価格相場・事例・実施メリットまで

はじめに

人手不足や後継者問題が深刻化する農業では、課題解消の手段としてM&Aが活発化しています。農業M&Aによりこれまで培ってきた双方の技術や資産を統合することで、事業拡大や人材確保などのシナジー効果が期待できます。この記事では農業経営者に向けて、農業のM&A動向やメリット、流れを解説します。

農業の概況

少子高齢化が本格化する中、農業従事者の減少が加速しています。担い手が足りず、食料自給率の低下や耕作放棄地の拡大が問題となっています。

2022年度の食料自給率(カロリーベース)は38%と諸外国と比べてかなり低い水準です。農林水産省は2030年度までに45%の目標を掲げていますが、高齢化による農業離れや生産性低下などの問題に直面し、いまだ達成の目処は立っていません。

そこで、農業の再活性化を目指す取り組みとして、異業種の新規参入やM&Aが注目されています。ここではまず、国内農業の概況や近年の傾向について解説します。

農業の経営体の種類

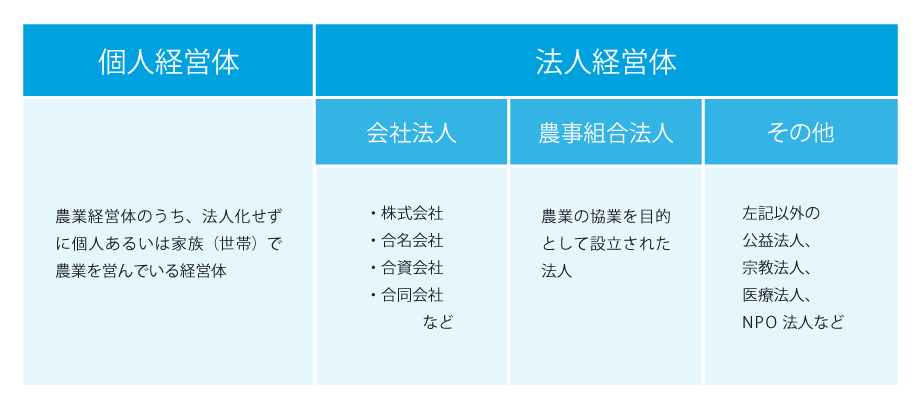

農業の経営体には、大きく分けて「個人経営体」と「法人経営体」の2種類があります。ここでは『2020年農林業センサス』の定義を元に解説します。

(引用元:https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020/)

個人経営体

個人経営体とは、農業経営体のうち、法人化せずに個人あるいは家族(世帯)で農業を営んでいる経営体を指します。農業経営体のほとんどを個人経営体が占めるものの、後継者不足や高齢化の問題を抱え、減少の一途をたどっています。

法人経営体

法人経営体とは、農業経営体のうち、法人化して事業を行う経営体を指します。「会社法人」「農事組合法人」「その他法人」が含まれます。

・会社法人:会社法に基づき法人登録を行っている営利法人。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など

・農事組合法人:農業生産の協業を目的として設立された法人。共同利用施設の設置などを行う「1号法人」と、実際に農地を取得して農業経営を行う「2号法人」に分けられる

・その他法人:上記以外の公益法人、宗教法人、医療法人、NPO法人など

会社法人と農事組合法人では、法的に認められている事業範囲が異なります。会社法人は農業以外でも多角的な事業を営めますが、農事組合法人が行える事業は農業関連に限定されています。

近年の農業経営体の概況

農林水産省が実施する『農業構造動態調査』によると、全国の農業経営体数は年々減少しています。個人経営体の農家は、2018年には約118.5万戸でしたが、2023年には約88.9万戸と5年間で約25%も減少しています。

一方、法人経営体の農業への新規参入は拡大傾向にあります。農業を営む法人経営体数は2018年に約3.6万社でしたが、2023年には約4.1万社と5年間で12%増加しました。

(引用元:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files/data?sinfid=000040130121&ext=pdf)

(引用元:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files/data?sinfid=000031778291&ext=pdf)

なお農業経営体数は減っているものの、法人経営体の積極的な新規参入の効果もあり、 30万平米以上の広大な耕地を有する経営体の割合が増加しています。

2005〜2020年にかけては、農産物販売金額が5,000万円以上の層が増加しました。中でも5億円以上の層が2倍以上に拡大しており、そのほとんどを法人経営体が占めています。

(引用元:https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/attach/pdf/index-10.pdf )

農業従事者の傾向

農業を本業とする農業従事者(基幹的農業従事者)の数は著しく減少しています。農林水産省によると、2023年の基幹的農業従事者数は116万3500人と前年から5.1%減少しました。

(参照元:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files/data?sinfid=000040130121&ext=pdf)

農業の担い手の高齢化も深刻です。2022年における基幹的農業従事者の平均年齢は68.4歳で、70歳以上の層が最も多い結果となりました。なお2010年には60代以下の層が110万人いましたが、2020年には67万人まで減少しています。

(参照元: https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/attach/pdf/index-10.pdf)

農業におけるM&Aの動向

M&Aは「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」を合わせた言葉です。複数の会社がひとつになることやほかの会社を購入することを意味します。

国内の農業市場はいまだ厳しいものの、M&Aによる異業種参入やビジネス拡大が期待されています。M&Aは後継者不足が深刻な農業経営体にとって、これまで開拓してきた農地や販路を継承できる効果的な方法です。

ここでは、農業におけるM&Aの動向について解説します。

近年のM&A動向

農業M&Aは農業法人や農家を含むM&Aのことを指します。農業法人同士の統合や個人農家と企業の統合など、M&Aの形はさまざまです。農業M&Aでは、後継者不足の解消や事業拡大を目指すことが可能となります。

農業M&Aが活発化した背景には、新規参入のハードルが低下したことが挙げられます。2009年に農地法が改正され、リース(農地貸借)方式で農業ビジネスに参入することが可能となりました。農林水産省によると、リース方式の全面導入以降、年間の平均参入法人数は大幅に増加しています。

農業を営むために、必ずしも農地を「所有」する必要がなくなり、事業の拡大方法として農業に注目する企業が増えています。

農業でM&Aが実施される主な理由

農業でM&Aが実施される主な理由としては、次のようなものが挙げられます。

・経営者の高齢化

・農業の担い手の不足

・異業種からの参入の増加

経営者の高齢化

やはり大きいのは経営者の高齢化です。前述したように、農業従事者の平均年齢は上昇傾向にあります。従来は親世代から子ども世代へと事業が受け継がれていましたが、近年は子ども世代が家業を継がずに農業から離れてしまうことも少なくありません。

事業承継ができず、農家や農業法人が廃業してしまうと、これまでに培った販路やノウハウが消失してしまうことになります。こうした事態を防ぐためにM&Aを検討し、自分の子ども以外で事業を承継する人材や企業を探すケースがあります。

農業の担い手の不足

近年、農業を本業とする基幹的農業従事者の数は大幅に減少しています。働き手が減ると、これまでの農地や収穫量を維持できないといった問題が出てきます。

農業離れが深刻化する中、従来通りに人材を募集しても、都合よく働き手が見つかるとは限りません。そこで注目されるのがM&Aです。ほかの法人との合併や買収によって、より効果的に働き手を確保することが可能となります。

異業種からの参入の増加

異業種参入の増加もM&Aが活発化している理由のひとつです。矢野経済研究所によると、2021年度の国内有力企業(異業種参入企業)における農業ビジネス市場規模は1,043億9800万円と推計されており、企業主導での農業が活発化しています。

(参照元:https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3173)

異業種からの農業参入の増加は、後継者を求める農家にとってもメリットがあります。異業種企業が新たに事業を開拓するには、すでにノウハウを確立している農業法人や農家のM&Aが近道となります。なぜなら、既存の農地や経営基盤を継承し、失敗のリスクを減らせるからです。売り手としては、農業法人に限らず異業種も含めた幅広い企業からM&Aの相手を探せます。

農業におけるM&A手法・スキーム

M&Aは一定のスキーム(手法)で実施されます。農業におけるM&Aの代表的なスキームとしては、事業譲渡と株式譲渡の2つが挙げられます。

事業譲渡

事業譲渡とは、売り手が持つ事業の一部(または全部)を買い手が引き継ぐM&Aの手法です。買い手は承継する権利や負債を選び、売り手は対価として金銭を受け取ります。

引き継いだ事業は買い手が運営していくことになります。事業譲渡には株式が必要ないため、個人間あるいは個人対法人のM&Aでも採用できます。

なお、買い手に移転する権利や負債については個別に手続きが必要です。売り手が個人である場合、比較的敷居の低い手法ですが、農業法人の場合、手続きが複雑になりやすいことを理解しておく必要があります。

株式譲渡

株式譲渡とは、売り手の株式を買い手が取得するM&Aの手法です。売り手の株式の過半数を買い手が取得すると、経営権が売り手から買い手に移転します。

売り手は株式を売却することで利益を受け取ることが可能です。なお、株式譲渡は売り手側が株式を保持している必要があり、農業法人間のM&Aで採用されます。

株式譲渡は事業ごとの移転ではなく、法人全体の資産や権利を全て受け継ぐことになります。手続きは事業譲渡よりもシンプルですが、貸借対照表にのっている負債だけでなく、簿外債務などの潜在的なリスクも承継することになるため注意が必要です。

農業におけるM&Aの実施メリット

M&Aは売り手側と買い手側の思惑が一致することで成立します。ここでは両者それぞれのメリットをまとめました。

売り手側のメリット

売り手側の主なメリットは次の通りです。

後継者問題の解消

売り手側は農業M&Aによって、これまでに培ったノウハウや資源を継承できるというメリットがあります。

農業経営体は高齢化や働き手不足が指摘され、後継者問題に悩む経営者が少なくありません。身内や社内に後継者がいなくても、ほかの個人や企業を探せば、事業を継承してくれる人が見つかる可能性が高まります。

成長戦略の実現

M&Aにより、小規模な農業経営体では難しかった成長戦略を実現できるメリットがあります。

多様化する農業市場で農業を営む個人や小規模法人が生き抜くためには、業務の効率化や生産性の向上が不可欠です。特にデジタル化への対応は喫緊の課題となっています。

例えば、ほかの個人農家や農業法人、異業種と統合してリソースを確保することで、IT・デジタル技術の導入に予算を割けるようになります。

経営基盤の安定化

より大規模な農業法人と経営を統合すれば、経営基盤の安定化を図れます。経営が安定すれば、新たな設備の導入や事業の拡大に投資することも可能です。

例えば、農林水産省が推進する6次産業化のように、製造業やサービス業と連携した新たなビジネス領域への挑戦も視野に入れられるようになります。

創業者利益の獲得

経営する会社の株式を譲渡する「株式譲渡」のスキームを用いる場合、創業者が利益を獲得できることがあります。買い手にとって魅力的であればあるほど、より高値で売却できる可能性が高まります。

創業者利益を得ることができれば、負債を精算したり、利益を元手に別のビジネスを始めたりすることが可能です。

買い手側のメリット

ここからは買い手側のメリットについて解説します。個人農家や農業法人が同業種と統合する場合だけでなく、異業種からの新規参入でM&Aをする場合にもメリットを得られます。

人材の確保

買い手がすでに農業を営んでいる個人や法人である場合、別の個人農家や農業法人とM&Aを実施すれば、農業経験者を働き手として確保することが可能です。労働力の減少が深刻な農業市場で十分な人材を確保できれば経営の安定化の面で大きなメリットとなります。

事業規模の拡大

同業種の個人・法人とのM&Aによって、事業規模を拡大させることが可能です。人材資源や農地を手っ取り早く確保できるほか、売り手が持っていた独自の販路や技術も継承できます。

同地域・同品目の農業を行っている競合法人であれば、なおさら事業拡大のメリットが大きくなります。仕入れコストの削減や広告効果も望めます。

近隣地域でのM&Aだけでなく、離れた地域とのM&Aを行う場合は、手がける農作物の種類を増やしたり、天候不良や災害による収量減少のリスクを分散させたりすることが可能です。

異業種からの参入によるブランド確保

異業種からの参入では、販売商品の付加価値を向上させられるのが大きなメリットです。例えば、飲食関連企業が農業法人とM&Aをした場合、原料となる農作物の生産を「内製化」でき、商品の安定供給やブランド確保に繋がります。

また、異業種法人にとってM&AはCSRの一環としても有効です。農業を通して地域貢献を図っていることをアピールすれば、企業自体のブランド力の向上が期待できます。

農業のM&A案件・事例

農業に関するM&A案件をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 株式会社ミスズライフの株式譲渡

株式会社ミスズライフは、農業・畜産事業を展開しており、2018年にアイ・シグマ・パートナーズ株式会社へ株式を譲渡しました。

ミスズライフは、農業経営が順調に成長している中で、さらなる発展のために外部資本の導入を決断しました。譲受企業であるアイ・シグマ・パートナーズはファンドとして農業分野に興味を持ち、長期的に安定した事業を確立させるためにこのM&Aを実施。

この買収により、ミスズライフは経営資源をさらに拡大し、全国展開を加速させることが期待されています。農産物の流通基盤を強化することで、企業価値を高めつつ、地域農業に対する貢献も目指しています。

引用元:http://www.i-sigma-capital.co.jp/information06/news/pdf/press_20211130.pdf

事例2 ベーシック・キャピタル・マネジメントによる積水ヒノマルのアグリ事業承継

2020年7月、ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社は、運営するファンド(みのり3号投資事業有限責任組合)を通じて、積水化学工業株式会社の連結子会社である積水ヒノマル株式会社のアグリ事業を承継しました。積水ヒノマルは大手企業の傘下にあったものの、事業の一部をスピンオフし、新たな成長戦略の一環として農業部門を譲渡しました。

この買収により、ベーシック・キャピタルは農業分野での競争力強化を目指し、地域農業との協業やスマート農業の推進を図っています。特に、農業用機械やシステムを利用して効率的な農業経営を実現し、農作物の生産性向上を目指しています。

引用元:https://www.basic-cm.co.jp/top/news/hinomaru-agri/

農業におけるM&A実施の流れ

農業においてM&Aを実施する主な流れは次の通りです。

M&Aの専門家へ相談

まずはM&Aの専門家への相談をしましょう。M&Aは採用すべきスキームや売り手企業の選定など選択肢が多く、見通しを立てずに進めてしまうと不利な状況に陥るリスクがあります。

あらかじめ農業M&Aの知識や経験の豊富な専門家に相談すれば、トラブルを防ぎつつ、安心して手続きを進められます。

マッチング候補の検討と選定

次にM&Aのマッチング候補の検討と選定に入ります。マッチング候補を探す際は売り手側の事業内容や経営状況、M&Aの目的や条件などを記載した匿名の「ノンネームシート」を作成し、買い手候補を募っていきます。

買い手側がノンネームシートの内容に興味を持った場合、M&A仲介会社と秘密保持契約(NDA)を結んだ上でより詳細な情報のやりとりが行われます。買い手候補が複数いる場合には、相手に求める条件の優先順位を決め、信頼できるマッチング相手を選定しましょう。

トップ面談の実施

買い手が決まったら、基本合意書を結ぶ前にトップ面談を実施します。ここで初めて、書面上のやりとりではなく、実際に売り手と買い手が顔を合わせることになります。

トップ面談は信頼を築くことが第一の目的です。お互いの経営方針や優先順位を理解し、M&A後の方向性などの擦り合わせを行います。

基本合意書の締結

トップ面談を経て、買い手から示された条件に売り手が合意すれば、基本合意書の締結に進みます。基本合意書には利用するスキームや約束事などを記載します。M&Aの最終決定ではありませんが、今後のスケジュールを明確にするために必要なステップです。

デューデリジェンス

基本合意書を締結したら、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスとは、買い手側が売り手側の経営実態を把握するために行う調査のことです。

M&Aは買い手が売り手の事業や会社の経営を引き継ぐため、リスクや負債を徹底的に洗い出しておく必要があります。その上で、M&Aの実施可否・スキーム・価格について改めて検討することになります。

最終契約

デューデリジェンスを踏まえて交渉し、最終的な合意に至れば最終契約を結びます。具体的な合意内容をまとめた最終契約書の締結をもって、M&Aは完了です。

まとめ

農業従事者の減少が問題視される中、農業M&Aによる事業拡大や異業種参入が注目を集めています。人材不足や後継者問題の解決策としても効果的で、売り手と買い手の双方にメリットがあります。農業の経営に悩んでいる方はまず、M&Aの専門家に相談してみることをおすすめします。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。