調剤薬局におけるM&Aとは?業界動向・価格相場から事例紹介まで

目次

はじめに

近年増加傾向にある調剤薬局のM&Aについて、主に薬局の売却を検討している経営者の方に向けてお伝えします。調剤薬局業界の概況やM&Aのメリット、薬局の問題を複雑にしている背景等についても詳しくご紹介します。

調剤薬局業界の概況とM&A

「薬局」は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で定義されるように、薬剤師が医師の処方箋に基づいて調剤を行うほか、医薬品についての情報提供や服薬指導を行う場所であるとされています。

このなかには、処方箋を必要としないOTC医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品)を広く販売する店舗もあれば、一般的に調剤薬局と呼ばれる、処方箋による調剤を中心に扱う店舗もあります。

参照元:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第2条(e-Gov法令検索)

(URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145)

一方、「薬店」は、常勤の薬剤師や調剤室を備えずに、店舗販売業の許可で一般薬品などを売る店舗を指します。

「ドラッグストア」を日本語に訳すと「薬店」ですが、一般にドラッグストアと呼ばれている店舗には、薬局に区分されるものと、そうではない薬店の両方があるため、注意が必要です。

この30年間で日本の薬局の数は1.5倍以上に増加しました。令和3年度末の時点では、61,791軒が存在しています。

参照元:「薬局の活動内容について」(厚生労働省)

(URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/kijun/kijun_13/siryou_2b.pdf P1)

参照元:「令和3年度衛生行政報告例の概況」「薬事関係」(厚生労働省)

(URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/21/dl/kekka4.pdf)

薬局業界は、拡大とともにM&Aが積極的に実施されています。M&Aには株式譲渡の場合と事業譲渡の場合があり、別途説明するとおり、それぞれにメリットや特徴があります。

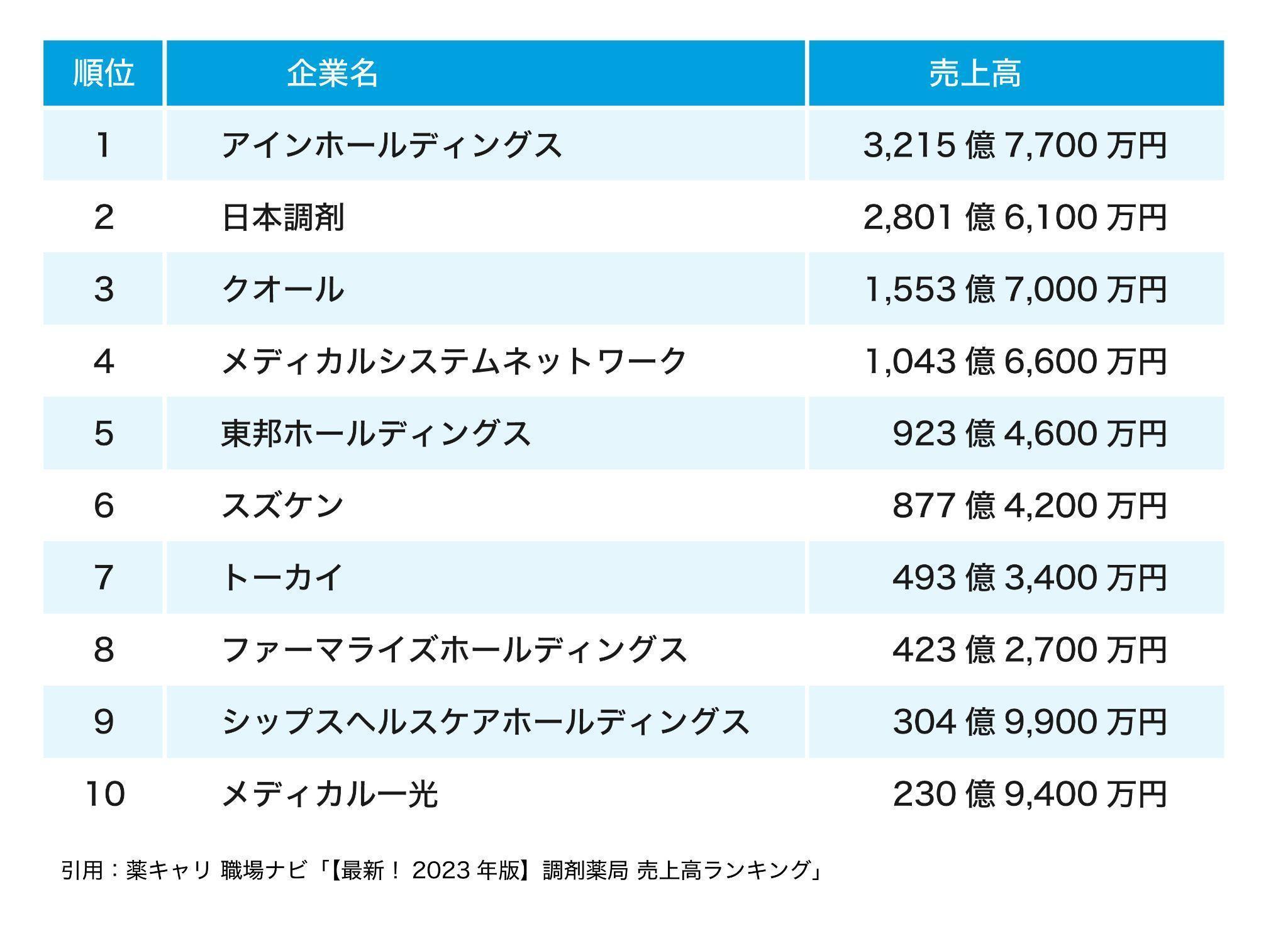

薬局業界の売上シェアは大手10社で約17%です。一方、ドラッグストア業界は、上位10社で約70%を占めています。今後、大手調剤チェーンの事業拡大と、個人薬局や小規模店舗に対するM&Aが進むことが見込まれています。

調剤薬局業界でM&Aが増加している理由

M&Aが増加している背景について、四つの理由とともに分析します。

調剤報酬額の改定による薬価引き下げ

少子高齢社会の進行に伴う国の医療費削減の方針により、薬価や調剤報酬はマイナス改定の傾向にあります。調剤基本料や技術料など、薬局に対する報酬は減少しています。こうした国の方針は、収益に対するOTC医薬品の割合が少ない保険調剤中心の薬局の収益に直結し、苦しい経営状況になっている薬局も見られます。

また、従来は患者が受診する医療機関それぞれの門前薬局で薬を受け取っている状態が一般的でした。厚生労働省は、平成28年度の調剤報酬改定以降、かかりつけ薬局をひとつに決めることで、患者の服用薬について一元的に管理する方向への切り替えを進めています。例えば、特定の医療機関からの処方箋に偏っている薬局の調剤基本料を引き下げるといった政策がなされています。

参照元:「平成28年度調剤報酬改定の概要」

(URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116338.pdf)

これらの事情から、採算がとれず経営の存続が難しい薬局を閉鎖したり、売却したりするケースが見られます。厳しい状況を乗り切るために、大手調剤チェーンはM&Aで事業を拡大し、スケールメリットを生かして収益性を確保しようとしています。小規模な調剤薬局にとっては、大手調剤チェーンに吸収されることが事業存続の糸口となる場合があります。

薬局のあり方の変化

少子高齢化は、薬局の経営だけでなく、薬剤師の業務にも影響を与えています。これからの薬剤師には、地域住民の健康増進や在宅医療を支える「地域医療の担い手」としての活動が期待されています。患者が持ち込む処方箋による投薬だけでなく、OTC医薬品や健康関連商品に関する情報提供やアドバイス、医師や福祉関係者など他職種との連携などが求められます。

また、大きなトピックのひとつに「かかりつけ薬局」への移行があります。先に述べたように、平成28年度の改定以降、かかりつけ薬局が優遇される制度になりました。「かかりつけ薬局」だと認められると「かかりつけ薬剤師指導料」や「かかりつけ薬剤師包括管理料」が加算されます。また、かかりつけ薬局としての対応をはじめとする地域支援に積極的な薬局には「地域支援体制加算」があります。その一方で、それらを受け取るためには、在宅患者の支援や電話などによる24時間対応が求められます。このような対応を行うにあたっては、薬剤師を確保し人件費を捻出することや、設備費への投資が必要です。体制を整えるために、人材獲得や経営資源の集約化を目的としたM&Aが加速することが予想されます。

慢性的な薬剤師不足

薬局業界は、薬剤師不足の状況に長年悩まされています。薬剤師の有資格者は年々増えているものの、薬局の店舗数の増加に追いついていません。薬剤師になるには6年制の薬学部を卒業して国家試験に合格する必要があり、後継者を育てるのも簡単ではありません。さらに、大手薬局チェーンなどが積極的な採用活動を行っている一方で、中小の薬局は薬剤師の確保に苦戦しているという側面があります。

そのため、薬剤師を確保しながら店舗を増やしたい大手薬局チェーンと、後継者不足に悩む調剤薬局の利害が一致し、M&Aを行うケースも生じています。

後継者問題

団塊の世代が後期高齢者になり、働き手が不足する「2025年問題」は薬局でも懸念されています。とくに薬局の場合、先に述べたように平成以降に軒数が増えてきたという経緯があります。30代・40代の働き盛りに開業した薬局経営者が、引退を考える年齢になっていることが考えられます。

個人で経営している小規模の薬局の場合、経営者の子どもが継がない、従業員のなかに経営に関心のある人がいないなどの理由で、後継者の不在が生じます。そのため、企業を売ったり店舗を閉めたりする決断が必要となります。採算のとれない店舗を閉鎖する、見通しがつく店舗をほかのチェーン薬局に売却する、企業ごと大手に売却するといった選択に迫られます。

調剤薬局業界のM&Aのメリット

調剤薬局のM&Aには、どのようなメリットがあるのでしょうか。売り手側、買い手側、双方の立場から解説します。

売り手側のメリット

事業の安定的な継続

効率的なグループ経営が可能になることで、生産性の向上が見込めます。例えば、薬剤師の確保に苦労している小規模薬局も、グループで行われる大規模な採用活動によって、効率的に人材を確保できるようになります。

後継者不在の解消

後継者が定まらず不安を抱えている高齢オーナーが、安心してリタイアできます。

事業拡大の機会獲得

多角的な経営を行っている企業が、その一部として薬局を経営している場合、薬局を売却することで企業がスリム化し、売却資金を活用して事業拡大の機会が得られます。

売却益の獲得

M&Aで自社を売却すると、売却益を得られます。一方、廃業すると、企業財産を整理した結果、マイナスになってしまう場合もあります。また、事業を譲渡する際にかかる税金を抑えられることもメリットです。M&Aの手法については後述しますが、個人株主が株式譲渡する場合は、売却益に20.315%を減額したものが手元に残ります。これは、老後の生活費や新規事業への投資など、オーナーの次のステップを支える資金となります。

参照元:「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」

(URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm)

借入・保証の解消

小規模薬局のオーナーが借入による個人保証や担保提供の重圧に苦しんでいるケースは少なくありません。調剤薬局には、高額な医薬品を多数扱うという特徴があります。また、調剤報酬が入るのは調剤業務の2か月後です。そのため、当面のキャッシュを確保することが必要です。

そういった事情で苦労しているオーナーは、M&Aで自社を売却することで、重圧から開放されます。売却によって、個人保証や担保も解除できるようになります。

買い手側のメリット

スケールメリットの享受

店舗数が増えることで、商圏を拡大でき、規模拡大による経済的なメリットを得られます。

人材(薬剤師やスタッフ)の確保

先に述べたように、薬剤師の確保に苦労している薬局は多く存在します。そこで、従業員ごと買収すれば、その地域で活躍してきた薬剤師や登録販売者を店舗と同時に確保できます。

規模拡大によるコスト削減

店舗数が増えれば、共同仕入れが可能になることで、仕入れ単価が下がります。

調剤薬局業界のM&Aの価格相場

調剤薬局でM&Aを実施する際の価格相場の決め方には、いくつかの種類があります。そのうち、一般的で比較的わかりやすい方法は、営業権価格と時価純資産価額の総和で企業の評価額を算出するという方法です。

営業権価格は、調剤薬局の収益力から算出するものです。収益力は、今後3〜5年間の経営状況を予測して求められます。これは、薬局の営業利益に付加価値を加えたり、経営上のリスクを差し引いたりして計算します。ここでいう営業利益とは、保有人材や将来性などを総合的に判断したものです。

時価純資産価額は、調剤薬局の純資産額を時価ベースで評価しなおし、算出するものです。保有する調剤機器などの設備、不動産、売掛金などが対象となります。

ただし、これは、あくまで目安です。実際の譲渡価額は、調剤薬局の収益性や売り手側・買い手側の相乗効果も見込み、条件交渉を重ねて決定されます。

調剤薬局業界におけるM&A手法(スキーム)

M&Aのスキームには、主に株式譲渡と事業譲渡の二つがあります。ここでは、それぞれの違いについて解説します。

株式譲渡

売却を希望する企業の株式を買収企業に譲渡して経営権を移行するM&Aスキームを、「株式譲渡」といいます。株式の売買だけで経営権を移行できる、比較的簡単な方法です。企業ごと売却することになるため、対外的には株主の変更にすぎず、企業名や組織、許認可資格などを存続させられます。薬剤師などの雇用も存続となります。

非上場の薬局を株式譲渡によって売却する場合は、M&Aの専門家によって株価を客観的に評価してもらう必要があります。

事業譲渡

すべての事業を売却する以外にも、1店舗を従業員に譲ったり、数店舗を切り売りしたりすることが可能です。この場合は、企業名の変更や組織再編が求められます。また、事業譲渡をする際には、対象となる資産や負債を契約書に明記する必要があります。そのため、退職給付引当金や賞与引当金のような簿外負債を引き継ぐおそれがありません。

調剤薬局業界のM&A案件・事例

調剤薬局業界に関するM&A案件をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 クオールホールディングスによる勝原薬局の買収

2021年1月、クオールホールディングスは、兵庫県姫路市を拠点に11店舗を展開する勝原薬局の株式100%を取得し、完全子会社化しました。

クオールホールディングスは、全国に800店舗以上を運営する大手の調剤薬局グループで、地域医療への貢献を強化するため、このM&Aを実施しました。勝原薬局のかかりつけ薬局としての実績と地元での強いブランドを活かし、クオールホールディングスはその医療機関との連携を強化しました。

今回のM&Aによって、クオールは西日本地域での市場シェアを拡大し、全国展開を加速させる戦略を取っています。また、スケールメリットを活かして医薬品の調達コストを削減し、事業シナジーを発揮しています。

引用元:https://maonline.jp/news/20210105a

事例2 ツルハホールディングスによるJR九州ドラッグイレブンの買収

2020年5月、ツルハホールディングスは、JR九州が運営する「ドラッグイレブン」の株式51%を取得し、子会社化しました。

ドラッグイレブンは九州地方を中心に228店舗を展開しており、調剤薬局とドラッグストアを併設するビジネスモデルを展開していました。この買収は、ツルハの九州・沖縄地域でのドミナント戦略の一環であり、地域に密着した店舗展開を強化する狙いがありました。

このM&Aにより、ツルハは九州地方での店舗網を大幅に拡大し、ドラッグイレブンの顧客基盤を活用することで、店舗運営の効率化や仕入れコストの削減を実現しました。共同仕入れや経営資源の共有によるコスト削減を目指し、地域での競争力を一層強化しています。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC28B2K0Y3A420C2000000/

事例3 ウェルシアホールディングスによるネオファルマーの譲り受け

2020年5月、ウェルシアホールディングスは、ネオファルマー株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。ネオファルマーは、関東を中心に展開する調剤薬局チェーンで、主に都心部の病院前に店舗を構えていました。ウェルシアホールディングスは、全国展開を進める中で、都市部での拡大戦略の一環として、このM&Aを行いました。

ウェルシアは、ネオファルマーが持つ都市部の優良立地を活用することで、調剤業務の効率化を進め、さらに都市部でのシェア拡大を目指しています。また、買収後は、ウェルシアグループの強みである調剤併設型ドラッグストアのノウハウを活かし、事業の多角化を進めています。

引用元:https://www.welcia.co.jp/ja/news/news_200518businessintegration_neopharmasummit/main/0/link/newsrelease200518buisinessintegration%20neopharmasummit.pdf

事例4 ココカラファインによる雅ファーマシーの譲り受け

2021年2月、ココカラファインは東京都内で2店舗を展開する雅ファーマシーを買収しました。雅ファーマシーは、地域密着型の調剤薬局として地元で強いブランドを持ち、特に高齢者向けの在宅医療サービスに力を入れていました。この買収により、ココカラファインは都市部での市場シェアをさらに拡大し、調剤事業の強化を目指しています。

ココカラファインは、買収後も雅ファーマシーの在宅医療サービスを維持しつつ、ドラッグストア事業と調剤事業の相乗効果を図り、医療サービスの向上を目指しています。また、都市部での展開を加速させ、今後のさらなる成長を期待しています。

引用元:https://maonline.jp/news/20210222b

事例5 クオールホールディングスによる茨城県の調剤薬局の買収

2020年8月、クオールホールディングスは、茨城県で複数の店舗を運営する調剤薬局を買収しました。このM&Aは、クオールの地域密着型戦略の一環として実施され、買収した薬局は地元での強固な顧客基盤を持っていました。クオールは、この買収により茨城県での市場シェアを強化し、さらなる成長を目指しています。

買収後、クオールは薬局の運営効率を改善し、スケールメリットを活かしたコスト削減を図っています。また、地域に根ざした調剤サービスの提供を続けながら、全体の経営効率を高める取り組みを進めています。

引用元:https://maonline.jp/news/20200803h

調剤薬局業界でM&Aを実施する流れ

M&Aは、以下に述べる6つのステップで行われるのが一般的です。

M&Aの専門家へ相談

まずは、M&Aの専門家へ相談します。M&Aを専門に扱う企業、金融機関、公的機関の窓口などで相談できます。それらは、薬局を売りたい人と買いたい人を結ぶ機関で、不動産の仲介業者のような役割を果たします。

M&Aに関わる税務や法律など、一般市民にはわかりにくい高度な専門知識を持ち、契約条件などが合う専門家を吟味したうえで、アドバイザリー契約を結びます。また、この段階で秘密保持契約も締結します。

マッチング候補の検討と選定

譲渡先としてメリットが大きいと判断される企業を選定し、個別の交渉に進みます。初めから譲渡先に薬局の情報が全て伝わることはありません。概要を示した匿名性の高い資料での条件確認から始まります。買い手がさらに詳細を知りたいと希望する場合は、本格的な交渉に入ります。

トップ面談の実施

面談を繰り返し、双方が納得できる条件を模索します。このとき、買い手側から意向証明書を出す場合があります。

基本合意書の締結

M&Aのスキーム、スケジュール、価格などを記載した基本合意書を締結します。これは、法的拘束力を持つものではないため、その後の変更も可能です。

デューデリジェンス

買い手企業が、売り手企業について詳細を調べるデューデリジェンスを実施します。財務内容、業務内容、組織構造などを調べるのが一般的です。

最終契約

売り手企業に問題がないとわかったら、法的拘束力を持つ最終契約書を作成します。株式や資産を譲渡し、M&Aを行った旨を公開します。

以上が、一般的なM&A契約の流れです。実際には、マッチングサイトを利用する場合や、元々繋がりのあった企業同士でM&Aに至る場合もあるため、この限りではありません。

まとめ

収益の減少や後継者不足などから、廃業を検討する薬局経営者も増えています。ただし、廃業すると負債が残ったり、地域医療に悪い影響が出たりする場合があります。そのため、薬局を手放すことを考えている方は、M&Aを検討してみることをおすすめします。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。