アパレル業界のMA動向・スキーム・価格相場・事例・実施メリット

目次

はじめに

アパレル業界でM&Aを検討する際は、市場の動向を把握しておくことが重要です。本記事では、アパレル業界におけるM&Aの動向やスキーム、価格相場、実施するメリットや実際の流れなどについて解説します。M&Aを検討しているアパレル業界のオーナーに役立つ情報を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

アパレル業界の概況

近年、アパレル業界はEC化や低価格化への対応に迫られています。まずは業界全体の概況を確認し、M&Aを検討する際の材料にしましょう。

業界の定義

アパレル業界とは、既製服の製造や卸、販売を扱う業界のことです。デザインから販売まですべて行う企業や製造から卸売りまでを行う企業、メーカーから衣服を仕入れて販売のみを行う企業など、業態は多岐に渡ります。

近年の市場動向

近年、アパレル業界は全体的に低迷傾向にあります。経済産業省が発表した「2030年に向けた繊維産業の展望」によると、衣料品などの国内市場規模は、1990年代は縮小の傾向で、2000年を過ぎたあたりから横ばいの状態にありました。

しかし、新型コロナウイルスの流行をきっかけに再び縮小傾向へと転じ、2019年は11兆円だった市場規模が2020年は8.6兆円と大きく落ち込む結果となっています。一方で、衣料品関連物販のEC市場規模は2020年で前年比16.25%の増加となりました。アパレル業界でもEC化のニーズが高まっているといえるでしょう。

(参照元:経済産業省|2030年に向けた繊維産業の展望https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/textile_industry/pdf/20220518_2.pdf p.4)

(参照元:経済産業省|電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめましたhttps://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730010/20210730010.html)

業界が抱える課題

EC・D2Cへの対応

近年は、アパレル業界でもインターネット通販をはじめとしたEC化が進められています。バーチャル試着やスタッフにチャットで相談できるサービスなど、EC化におけるオンライン接客の強化も重視されるようになりました。EC化に伴って、メーカーが消費者に直接商品を販売するビジネスモデル「D2C」の導入も進んでいます。

しかし、社内のDXが進まないことやIT人材の不足などによって、EC・D2Cへの対応が遅れることも少なくありません。そのため、EC・D2Cに向けたDXの推進と優秀なIT人材の確保がアパレル業界での大きな課題となっています。

低価格・カジュアル志向化への対応

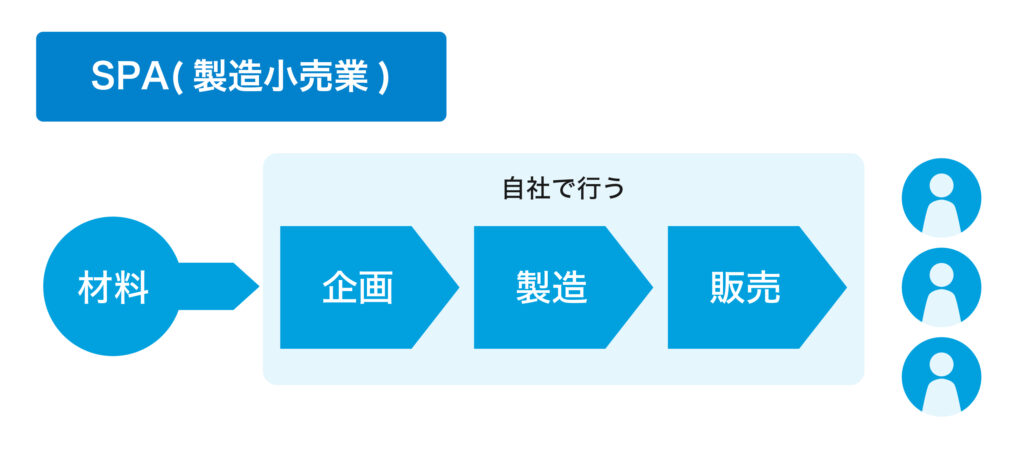

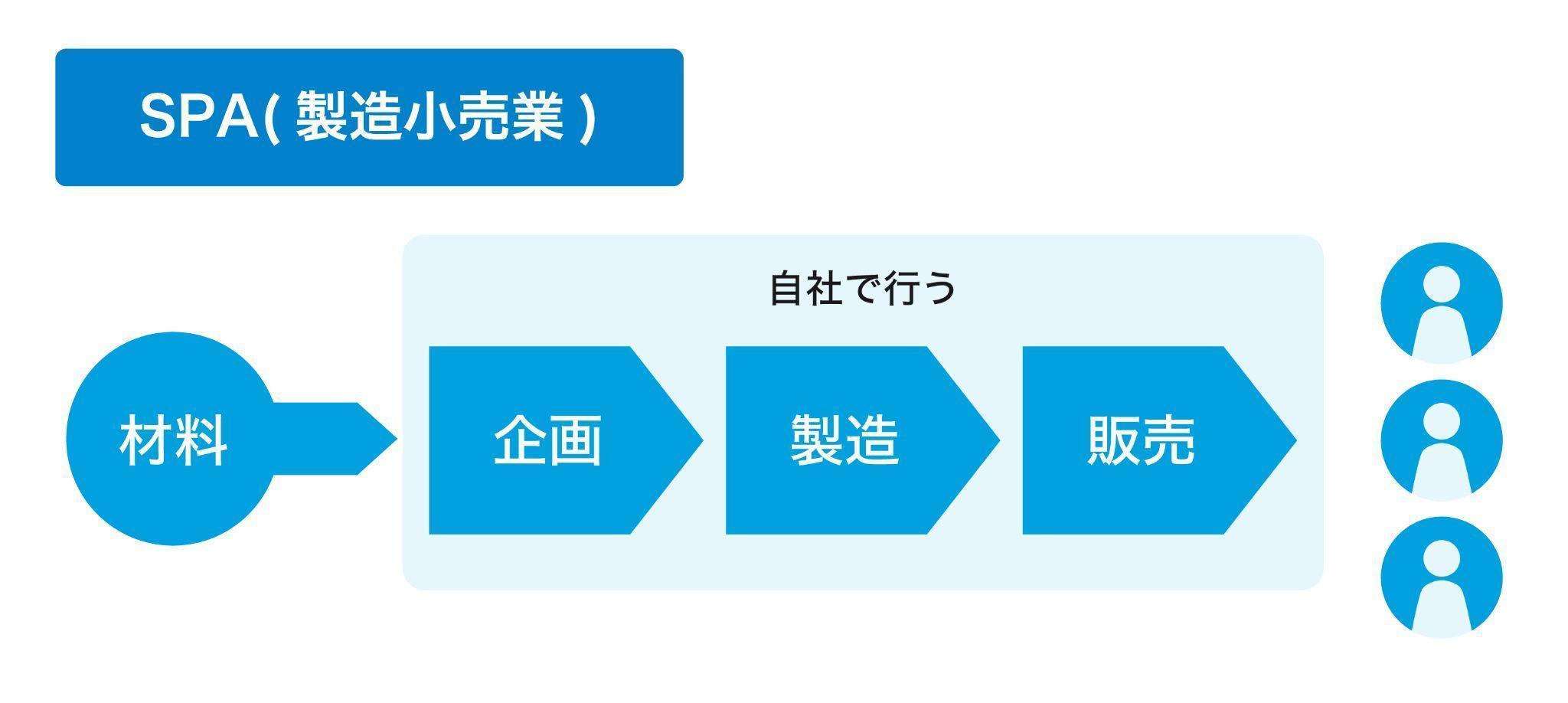

ファストファッションやSPAの台頭による衣類の低価格化・カジュアル志向化への対応も課題のひとつです。SPAとは商品の企画・製造・販売を一貫して行うビジネスモデルのことであり、日本では製造小売業とも呼ばれています。

SPAのメリットは、在庫不足や過剰供給、流通の過程を減らし、コストカットによってリーズナブルに自社の商品を消費者に届けられることです。近年は、トレンドと品質、低価格帯という条件を押さえたファストファッションを提供する企業が成長傾向にあります。

アパレル業界のM&A動向

アパレル業界では、EC戦略やDX推進などを目的としてM&Aが展開されています。ここでは、具体的な動向について確認しましょう。

EC戦略の強化を目的としたM&A

EC需要の増加により、アパレル業界ではEC戦略の強化を目的としたM&Aが行われています。競争で優位に立つためにEC化は欠かせませんが、ノウハウがない状態では事業を軌道に乗せるのは困難です。M&AによってEC事業に強みを持つ企業を取り入れることで、スムーズにEC化を進められます。

また、デジタルマーケティングを得意とする企業であれば、多様な情報・販路・物流を連携させ、消費者に対して一貫したアプローチが可能になる「オムニチャネル戦略」なども導入しやすくなります。

DX推進を目的としたM&A

EC化にあたっては、社内の営業活動をデジタル経由で可視化するDXの推進も欠かせません。そのため、DXに課題を持つ企業が、在庫の一元管理や顧客管理などのツールを開発するシステム会社をM&Aで買収する事例も増加しています。システム会社の技術力をそのまま取り入れることで、自社の技術力を補えるようになるのがメリットです。

ブランド力強化を目的としたM&A

業界で生き残るため、ブランド力強化を目指したM&Aも盛んに行われています。もともとネームバリューのあるブランドを持つ企業を買収することで、新規ブランドをスタートする手間をかけることなく自社のブランド力の強化につなげられます。

また、既存ブランドのファンを取り込めるのも大きなメリットです。近年は、自社ブランドの成長に限界を感じたり、業績が落ちたりした中小企業が生き残りをかけてM&Aによる売却を計画する事例も増えています。

ターゲットの拡大・転換を目的としたM&A

事業を拡大するには、リピーターを増やすだけでなく、新規顧客の獲得も重要です。そのため、自社が取り扱う商品では取り込むのが困難なターゲット層の獲得を目的としてM&Aを行う事例もあります。

買収を行えば、新規顧客を得るために新たなマーケティング施策を考える必要がなくなり、効率的なターゲット拡大・転換につなげられます。

アパレル業界におけるM&A手法(スキーム)

アパレル業界で主に使われるM&Aの手法には、株式譲渡と事業譲渡の2タイプがあります。ここでは、各手法について詳しくみていきましょう。

株式譲渡

株式譲渡とは、株式の過半数を譲渡することで買い手側に経営権を移す手法のことです。売り手側は廃業することなく、買い手側の子会社として残ります。

また、株式を譲渡するだけでM&Aが成立するため、手間がかからないこともメリットです。早めの売却によってスムーズにM&Aを行いたい場合に適しています。

事業譲渡

事業譲渡とは、企業の一部の事業もしくは全事業を買い手側に譲渡する手法のことです。あくまでも事業の譲渡のみが行われ、経営権が移るわけではないところが株式譲渡との違いです。

例えば、複数のブランドを運営していたり、異業種を営んでいたりする場合に、一部の事業を譲渡して資金を獲得し、残りのブランドや事業の立て直しを行うといった方法が考えられます。ただし、事業譲渡は株式譲渡と比べると手続きが複雑であるのに加え、税金の負担も重くなる可能性がある点には注意しましょう。

アパレル業界におけるM&A実施時の価格相場

ここでは、M&A実施時の価格相場と企業価値を知るためのアプローチを紹介します。納得のいく価格でM&Aを行うための参考にしてください。

価格相場

アパレル業界のM&Aでは、時価純資産+営業利益の2〜5年分が相場とされています。例えば、時価純資産7,000万円、過去3年間に得た営業利益が平均して年3,000万円の場合、おおよその売却価格相場は以下の通りです。

7,000万円+3,000万円×3=1億6,000万円

M&Aを検討する場合、売却相場を把握しておくのはとても大切なことです。全く相場を知らないと、安い価格で買収されてしまうリスクがあります。ただし、相場以上の価格にこだわるあまり売却先が決まらないという事態もあるため、バランスをとって考えるようにしましょう。

企業価値を算出する3つのアプローチ

自社の価値を確認するためのアプローチは、以下の通りです。

コストアプローチ

コストアプローチとは、貸借対照表に記載された純資産をベースに企業の価値を算出する方法のことです。貸借対照表を見れば比較的簡単に企業の価値を算出できるのに加え、客観性の高さがメリットです。

ただし、過去の実績に着目しているため、将来的な収益性は評価に反映できません。また、経験や技術といったノウハウなどの無形資産を反映しづらい点にも注意が必要です。

マーケットアプローチ

マーケットアプローチとは、類似企業の株価などの数値をベースに価値を算出する方法のことです。市場で成約した価格をもとにするため、対象企業との類似性が高ければ、評価精度も高くなるのが特徴です。メリットとしては以下のような点が挙げられます。

・情報が得やすく計算も容易

・現状での比較が可能

・客観性が高く将来性を反映できる

ただし、適切な類似企業が見つからない場合があることや、株価に重きを置きすぎた結果として該当企業を過大評価または過小評価するリスクがあることには気をつけましょう。

インカムアプローチ

インカムアプローチとは、将来的な利益に着目した評価方法のことです。想定されるリスクなどを考慮し、割引率を当てはめた上で価値を算出します。将来の利益を重視したい場合に適しています。

ただし、将来性に重きを置いた方法のため、M&A後に想定していた収益を得られないというリスクがあります。また、現実的な計算が行われているか、事前に細かくチェックすることも大切です。

アパレル業界でM&Aを実施するメリット

売り手側のメリット

まずは売り手側のメリットを紹介します。

後継者問題の解消

M&Aによって企業を売却すれば、後継者不在による廃業を防げるのがメリットです。社内や身内に会社を引き継いでくれる人がいなくても、大切な会社を存続できます。

借入や保証の解消

アパレル業界では、起業時に資金を借入していることも少なくありません。株式譲渡でM&Aを行った場合は、資産だけでなく債務も買い手側に渡ります。そのため、借入や保証の解消につなげられるでしょう。ただし、事業譲渡で債務が引き継がれることはほとんどないため、売却額によって債務を解消することになります。

従業員の雇用維持

株式譲渡で会社を売却した場合、従業員の雇用も継続されます。M&A後に不当な扱いを受けないよう、最終契約を結ぶ前に雇用の安定を条件として提示し、従業員を守ることが重要です。

売却益の獲得

会社の売却によって経営者や創業者が利益を得られるのもM&Aの利点です。廃業では得られない利益を獲得できれば、将来の資金源として活用できます。

取引先の契約維持

株式譲渡では、あらゆる資産を包括的に引き継ぐため、取引先との契約も維持できます。廃業による取引先への悪影響を抑えたい場合にも有用です。

買い手側のメリット

事業スケール効果

売り手側が有する事業エリアを取り込むことで、比較的簡単に事業範囲を広げられます。アパレル業界以外からの参入の場合も、時間とコストをかけてゼロから始めるよりも効率的に事業を拡大できて、失敗するリスクを低減できます。

新規ノウハウの獲得

M&Aは、EC化やDXをはじめとした、今後のアパレル事業に必要とされるノウハウの獲得にもつながります。デジタルマーケティングなど、自社にはない強みを持つ企業を買収することで、スムーズにノウハウを取り入れられます。

人材の確保

売り手側の優秀な人材を確保できるのも大きな利点です。必要な知識やスキルを備えた人材であれば1から教育する必要がなく、即戦力として活躍してくれます。

アパレル業界のM&A案件・事例

アパレル業界に関するM&A案件をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 オンワードホールディングスによるティアクラッセの株式取得

2016年、オンワードホールディングスは、ユニットコムが保有するティアクラッセ株式会社の全株式を取得しました。

ティアクラッセは、30代以上の女性向けにデザインされたファッションブランド「Tiaclasse」を展開しており、体型を美しく見せるスタイリッシュなデザインが特徴です。

オンワードホールディングスは、これまでの実店舗中心の戦略から、デジタル市場へのシフトを加速しており、ティアクラッセのオンライン専用ブランドを取り込むことで、ECチャネルの拡充を図りました。さらに、ティアクラッセの顧客データとオンワードホールディングスの既存の店舗ネットワークを統合し、オムニチャネル戦略を強化。事業シナジーとしては、ブランド拡充による売上増加と、ECサイトの運営効率向上が期待されました。

引用元:https://www.onward-hd.co.jp/release/2016/pdf/20160411_3.pdf

事例2 TSIホールディングスによるETRÉ TOKYOの事業譲受

2020年、TSIホールディングスは株式会社3ミニッツが展開していたETRÉ TOKYOの事業を譲り受けました。ETRÉ TOKYOは、20代から30代の女性に人気のD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)ブランドで、インフルエンサーを活用したソーシャルメディアマーケティングに強みを持っています。TSIホールディングスは、若年層向けブランドの拡充を図るためにこのM&Aを実施しました。

TSIホールディングスはすでに「ナノ・ユニバース」や「ローズバッド」など、幅広い顧客層に支持されるアパレルブランドを保有していますが、今回の買収によりミレニアル世代やZ世代といった若い世代へのアプローチをさらに強化しました。事業シナジーとしては、ETRÉ TOKYOの持つデジタルマーケティングのノウハウを活用し、TSIの他ブランドにも応用することで、ECチャネルの売上拡大を目指しています。

引用元:https://www.tsi-holdings.com/press/etre_tokyo.html

事例3 ファーストリテイリングによるJ Brand Holdingsの子会社化

2012年、ファーストリテイリングは、アメリカのプレミアムデニムブランド「J Brand Holdings」を子会社化しました。J Brandは、スタイリッシュかつ洗練されたデザイン、そして卓越したフィット感を持つデニム商品を展開しており、世界中で高い評価を得ているブランドです。この買収により、ファーストリテイリングは自社のデニム開発力を強化し、グローバル市場におけるさらなる成長を目指しました。

ファーストリテイリングは、ユニクロを中心としたSPA(製造小売業)モデルを展開しており、J Brandの製品ラインを活用することで、ユニクロのデニム商品をプレミアム化し、顧客層の拡大を狙いました。さらに、J Brandの北米や欧州市場におけるブランド力を活用し、国際的なブランド展開のシナジー効果も期待されました。

引用元:https://www.fastretailing.com/jp/ir/news/1211301500.html

事例4 パルグループによるナイスクラップの完全子会社化

2015年、パルグループは株式会社ナイスクラップを完全子会社化しました。パルグループは「Kastane」や「mystic」など、若者向けのカジュアルファッションブランドを数多く展開する企業で、900以上の店舗を持っています。

ナイスクラップも、若者向けの人気ブランドとして知られ、特にティーンや20代の女性をターゲットにしたカジュアルファッションを展開しています。

このM&Aにより、パルグループはナイスクラップのブランド力をさらに強化し、経営リソースを統合してシナジー効果を生み出すことを目指しました。

両ブランドのマーケティングや店舗運営のノウハウを共有することで、販売効率の向上と競争力強化が進められました。特に、パルグループの全国的な店舗網を活用し、ナイスクラップのブランド拡大と売上増加が期待されています。

引用元:https://www.niceclaup.co.jp/ir/library/1503101500_02.pdf

事例5 キムラタンによる和泉商事の譲り受け

2022年、ベビー・子供服の企画・生産・販売を手がけるキムラタンは、不動産賃貸業を営む和泉商事を買収しました。キムラタンは、ベビー服市場で高いシェアを持つ企業であり、この買収により事業の多角化を図りました。

和泉商事の不動産事業は、キムラタンの既存の事業とは異なる分野ですが、安定した収益基盤を持つことから買収が実現しました。

今回のM&Aでは、キムラタンが多角的な事業ポートフォリオを構築することで、ベビー服市場の競争激化に対応するための財務基盤を強化する狙いがありました。

また、和泉商事の不動産賃貸事業を通じて、アパレル事業とのシナジー効果も模索されており、今後は不動産を活用した新しいビジネス展開が期待されています。

引用元:https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240129520734/

アパレル業界でM&Aを実施する流れ

最後に、M&Aの流れについて解説します。M&Aを検討する際の参考にしてください。

M&Aの専門家へ相談

まずは仲介会社などの専門家にM&Aについて相談しましょう。相談を通じて、M&Aの方向性を明確化することが大切なポイントです。

マッチング候補の検討と選定

企業価値の算出を行った上で企業概要書をまとめ、マッチング候補の検討と選定を行います。交渉先が決まったら秘密保持契約を結び、交渉を開始するのが基本です。

トップ面談の実施

トップ面談とは、買い手側と売り手側の経営者が行う面談のことです。面談後、M&Aを進めるのであれば、仲介役を通じて買い手から売り手に意向表明書が提示されます。

基本合意書の締結

M&Aスキームや取引価格、独占交渉権の確認などの基本合意を行います。基本合意は書面上で締結されますが、基本合意書に法的拘束力はほとんどありません。

デューデリジェンス

デューデリジェンスとは、買い手側が行う企業監査のことです。財務や法務などの入念な監査によって、買収をしても問題ないか最終的な判断が下されます。

最終契約

監査後、問題がなければ最終契約のフェーズに入ります。最終契約書は法的拘束力を有し、一度締結したら内容は変えられないため、よく検討した上で契約を結びましょう。

まとめ

近年のアパレル業界は市場規模が縮小傾向にあり、EC化や低価格化への対応といった課題もあります。企業が円滑な事業運営を保つためには、M&Aを検討するのもひとつの方法です。そのメリット、基本的な手法や流れを確認し、わからないことがある場合は専門家に相談してみましょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。