【調査分析】関西のM&Aの市場動向について徹底解説!

はじめに

後継者不在や高齢化による廃業の増加、深刻化する人手不足など、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。そんな中、事業承継の選択肢としてM&Aへの関心が高まっているようです。本記事では、関西地域のM&A市場の現状と、円滑な事業承継に向けたポイントについて詳しく解説します。ぜひ、皆様の経営判断の一助としてご活用ください。

関西のM&A・事業承継の状況

近畿企業の「後継者不在率」は48.2%となり、2011年の調査開始以来の最低水準を記録しました。これは前年から5.4ポイント低下したことを示しています。府県別では「滋賀県」が52.9%で最も高く、「和歌山県」の43.0%が最低でした。「京都府」は2014年から26.7ポイント、前年からも6.6ポイント低下し、顕著な改善が見られました。

経営者の年代別では、全ての区分で「後継者不在率」が低下しました。特に「50代」と「60代」は前年比7ポイント超の低下となり、全体の不在率を押し下げました。

業種別でも全ての業種で低下しましたが、「卸売」と「サービス」は6ポイントを超える低下幅となっています。水準としては「建設」が最も高く、「製造」は低い状態が続いています。

新社長の就任経緯を見ると、「同族承継」の割合は依然として4割を超えているものの、前年から4.0ポイント低下し、「M&Aほか」と「外部招聘」を合わせた『第三者承継』が2.3ポイント増加の22.6%となるなど、非同族承継へのシフトが進んでいます。後継候補者の属性では、「非同族」が33.9%で最多となり、前年比1.6ポイント上昇しました。次いで「子ども」が32.3%となりましたが、同3.2ポイント低下しました。

M&Aの活発化や税制優遇措置の延長により、「後継者不在率」の一定の低下は見込まれますが、税制特例の適用期間終了後は、承継の停滞やM&Aの減速も懸念されます。円滑な事業承継の実現には、引き続き官民を挙げた支援が求められるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:近畿企業の「後継者不在率」調査(2023年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_58.pdf(2024年3月28日閲覧)

関西の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

近畿地域の「後継者不在率」は府県によって差異が見られます。「滋賀県」が52.9%で最も高く、「和歌山県」は43.0%で最低でした。「京都府」は顕著な改善が見られました。業種別では、「建設」の不在率が最も高く、「製造」は低い状態が続いています。技術やノウハウの伝承が重要な業種ほど、後継者の確保が喫緊の課題となっているようです。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

後継者不足の解消に向けて、M&Aへの注目が集まっています。新社長の就任経緯を見ると、「M&Aほか」と「外部招聘」を合わせた『第三者承継』が増加傾向にあります。親族内や社内での後継者選定が難しい場合、M&Aによる外部からの経営者招聘が有効な選択肢となり得ます。金融機関を中心にM&Aに関する相談や支援ニーズが高まっているようです。後継者問題に悩む経営者にとって、M&Aは検討に値する選択肢の一つと言えるでしょう。

関西の休廃業・解散の動向

2023年の近畿地区の企業休廃業・解散件数は7,809件で、2年ぶりに前年比増加(10.2%増)しました。直近6年では最多となりました。府県別では、京都府(19.3%増)、大阪府(10.3%増)、滋賀県(10.0%増)の増加率が2桁に達しています。全府県で前年比増加となりました。業種別では建設業(931件)が最多で、卸売業の増加率が18.4%で最大でした。小売業も13.7%増と2桁の伸びを示しています。

業種細分類別では、家庭用電気機械器具小売業(73.9%増)、婦人・子供服小売業(59.1%増)などの増加率が顕著です。休廃業・解散率では、音楽・映像記録物賃貸業が14.29%でトップとなりました。休廃業・解散企業の代表者平均年齢は71.4歳と高齢化が進行しています。ただし、70代以上の割合は低下傾向にあります。

休廃業・解散企業の直前決算で、当期純損益が「黒字」だった割合は51.2%と、例年の55~60%を下回る水準にとどまっています。黒字企業の休廃業割合が低下し、年代問わず損益悪化企業の休廃業・解散が増加した可能性があります。

事業再生スキームを活用した「前向きな廃業」の動きも出始めています。今後も休廃業は増加傾向が続くおそれがあります。統計としては後継者不在率が低下し、また、コロナ禍を経て経営合理化が進んだ中小企業も出てきていますが、依然として、後継者選定や事業構造改革、安定した人材確保といった課題を抱える中小企業は少なくありません。

近畿地区でも、厳しい経営環境を受けて廃業を選択する企業が増加傾向にあることがうかがえます。事業継続のための諸課題を先送りしてきた企業の「あきらめ廃業」が広がりを見せる一方、前向きに廃業を選択する動きも出てきているようです。

「株式会社帝国データバンク」「近畿地区「休廃業・解散」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240201_58.pdf(2024年3月28日閲覧)

関西の人手不足状況

2024年1月時点で、近畿企業の正社員不足の割合は48.7%で前年同月から0.4ポイント増加しました。非正社員不足は27.6%で2.1ポイント減少しています。

業界別でみると、正社員不足は建設業が68.8%で最も高く、次いでサービス業の63.2%となっています。運輸・倉庫業に含まれる物流(道路貨物運送)は建設業を上回る69.0%でした。非正社員不足はサービス業が44.8%でトップ、小売業が41.7%で続きます。

府県別の正社員不足割合は、和歌山県が52.9%で最も高く、奈良県は38.8%で最も低くなっています。滋賀県は3年連続で50%超えとなりました。非正社員不足は奈良県が31.8%で最高、大阪府は26.3%で最低でした。2024年も人手不足の高止まりが続く見通しです。建設業や物流業では、2024年問題による労働力不足の深刻化が懸念されます。

サービス業でも人手不足割合は高く、旅館・ホテルや飲食店で高水準が続いています。大阪・関西万博の建設工事本格化なども影響し、人手不足感はさらに高まる可能性があります。2024年春闘の賃上げ率は平均5.28%と33年ぶりに5%超えとなりました。中小企業の賃上げ率も4.42%と、「賃上げの機運」は中小企業にも広がっているとみられます。その一方で、過去最多だった2020年(34件)を上回り、2023年の「人手不足倒産」は53件発生し大幅更新となりました。賃上げに難航して人手が確保できず、人手不足が要因となって倒産する企業も散見されます。

「株式会社帝国データバンク」「人手不足に対する近畿企業の動向調査(2024 年 1 月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240301_58.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

深刻化する人手不足への対応策として、M&Aへの注目が高まっています。特に中小企業にとって、人材の確保・定着は大きな経営課題です。自社での採用が難しい場合、M&Aによる人材獲得が選択肢の一つとなり得ます。企業を買収することで、即戦力となる人材を一括して獲得できるメリットがあります。

また、M&Aを通じて、自社にない技術やノウハウを持つ人材を獲得することも可能です。人手不足解消と事業の強化を同時に図ることができるでしょう。ただし、人材の融和やモチベーション維持など、PMI(Post Merger Integration:買収後の統合プロセス)の課題にも注意が必要です。人手不足解消の切り札としてM&Aを検討する企業は増えていくと考えられます。

関西でのM&A成約事例5選

以下は、関西地方で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1.三ッ星が河南伸銅所を子会社化

三ッ星は、1952年設立の伸線受託加工業者である河南伸銅所の株式53.3%を取得し、子会社化しました。

河南伸銅所は三ッ星の電線事業で約6割の細線加工を担当する長年の取引先です。

この買収により、業務運営の一体化を図り、生産体制の効率化や原価低減を目指します。

引用元:https://maonline.jp/news/20230421b

2. KTC(京都機械工具)によるHI-TOOLの買収

2023年1月、京都府に本社を構えるKTC(京都機械工具)は、大阪府のHI-TOOLを完全子会社化しました。

KTCは、自動車整備用工具の大手メーカーであり、HI-TOOLの国際的な販売ネットワークを活用して、グローバル市場でのシェア拡大を目指しています。

さらに、HI-TOOLが持つ製造技術とKTCの高品質製品を融合させ、新たな製品ラインの開発にも取り組んでいます。

引用元: https://ssl4.eir-parts.net/doc/5966/tdnet/2223170/00.pdf

3. 東洋テックと明成のM&A

2020年10月、大阪府を拠点とする東洋テック株式会社は、同じく大阪府の明成株式会社を完全子会社化しました。

東洋テックは警備事業を展開しており、明成は電気工事事業を専門としています。

このM&Aにより、東洋テックは警備事業と電気工事事業のシナジー効果を活かして、新たなサービスの開発や市場拡大を図っています。特に、ビルメンテナンスや施設管理の分野での競争力を強化し、顧客基盤の拡大を進めています。

引用元: https://maonline.jp/news/20201001e

4. ミズノによるシャープ産業の買収

大阪府のスポーツ用品メーカーであるミズノ株式会社は、2020年4月に同じく大阪府のシャープ産業株式会社を買収しました。

ミズノは、スポーツ用品だけでなく、スポーツイベントや大会運営にも積極的に関わっており、シャープ産業の製造力を取り込むことで、スポーツ大会の記念品や観戦グッズの生産ラインを強化しました。

引用元: https://corp.mizuno.com/sites/corp/files/ir/2022-06/200424kogaisha.pdf

5. カネミツによる松本精工のM&A

2018年5月、兵庫県のカネミツ株式会社が、大阪府の松本精工を買収しました。カネミツは自動車電装部品の大手メーカーであり、松本精工は精密部品の製造を手掛けています。

このM&Aにより、カネミツは自社の製品ラインアップを強化し、製造プロセスの効率化を図りました。

引用元: https://maonline.jp/news/20180511b

関西でのM&A・事業承継の進め方

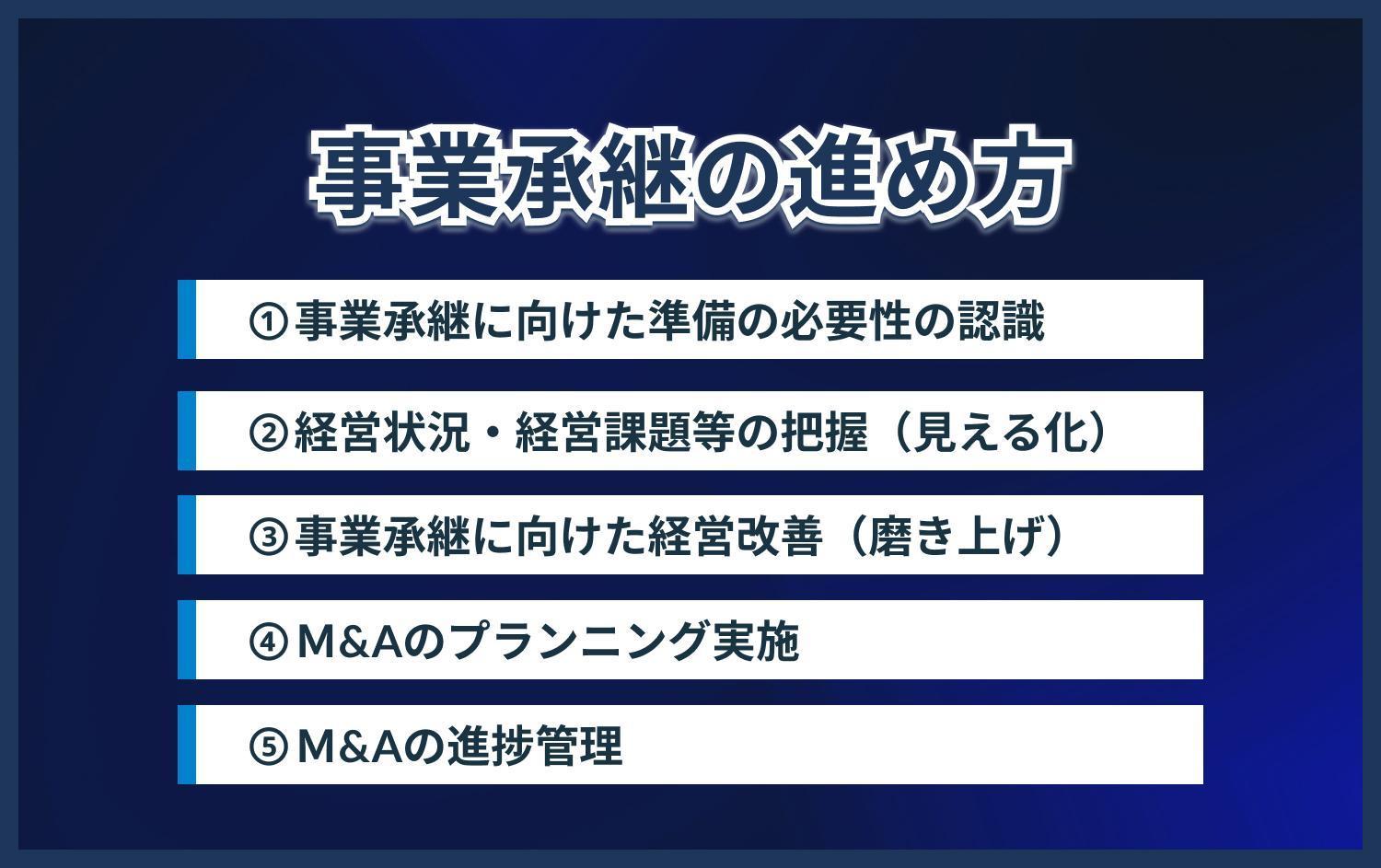

以下では、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、事業承継の進め方をわかりやすく解説します。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

概ね60歳に達した頃には事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。60歳を超えている場合は、速やかに身近な支援機関に相談し、準備に着手することが重要です。事業承継は一朝一夕では進みません。早めの問題意識と計画的な準備が円滑な承継のカギを握ります。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を進めるうえで、会社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、「見える化」することが重要です。また、後継者候補の有無や親族内株主、取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況等、事業承継上の課題を明確にしておく必要があります。現状と課題を可視化することで、具体的な承継の青写真を描きやすくなるでしょう。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

後継者により良い状態で会社を引き継げるよう、本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化等による経営改善に取り組むことが大切です。過剰債務等の課題がある場合は事業再生に着手する必要もあります。事業承継を機に、会社の体質を強化し、魅力を高める絶好の機会ととらえましょう。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

M&Aでの事業承継を検討する場合、譲渡の意思決定後、仲介者の選定、企業価値の評価、マッチング、交渉等のプロセスを進めていきます。M&Aは専門性が高く、一般的な経営者には馴染みのない領域です。専門家の知見を活用しながら、適切なプランニングを行うことが欠かせません。

ステップ5:M&Aの実行

M&Aの手続きに沿って、資産移転や経営権移譲を実行します。士業等の専門家の協力を得ながら、スムーズに進めることが重要です。譲渡後の統合プロセス(PMI)も見据えて、円滑な承継の実現を目指しましょう。

関西でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、中小企業庁が各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。関西の各府県にも拠点があり、事業承継を含む幅広い経営相談に応じています。豊富な知識とネットワークを有する専門家が、経営者に寄り添った支援を行います。

商工会議所・商工会連合会

商工会議所や都道府県商工会連合会が「経営安定特別相談室」を設置し、事業承継に関する相談対応を行っています。関西の各府県にも相談室があり、士業等の専門家が各種法的手続きに関するアドバイスを提供しています。身近な支援機関として、気軽に相談できるのが魅力です。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターでは、M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難と見込まれる場合には廃業についての相談対応を行っています。関西の各府県にもセンターがあり、専門スタッフによる伴走型支援が特徴です。事業承継の方向性を模索する際の心強い味方となるでしょう。

中小企業診断士

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組んでいます。事業承継を含む経営全般に精通しており、専門的な助言を得ることができます。経営改善や承継計画の策定などを支援してもらえるでしょう。

税理士

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決算支援等を通じ経営にも深く関与しています。事業承継の際の税務や法務面での助言はもちろん、M&Aの実務サポートも期待できます。日頃から信頼できる税理士と良好な関係を築いておくことが重要です。

金融機関

メインバンクを中心とした金融機関は、中小企業の身近な相談相手として重要な役割を果たします。事業承継やM&Aに関する情報提供、専門家の紹介、資金面でのサポートなど、多岐にわたる支援が可能です。日頃からの親密なコミュニケーションを通じて、経営課題を共有し、適切なアドバイスを受けましょう。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aの実務に特化した専門家として、M&A仲介会社などが挙げられます。豊富な実績と専門知識を活かし、M&Aのプロセス全般をサポートしてくれます。案件のソーシングから、バリュエーション、交渉、クロージングまで、一貫した伴走支援が期待できるでしょう。信頼できる専門家を選ぶことが大切です。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構は、中小企業の支援機関が事業承継の支援体制を構築していくにあたり、必要な助言や課題解決に資する講習会を開催しています。各地域の支援機関の能力向上を後押しすることで、地域全体の事業承継支援の底上げを図っています。関西にも地域拠点があります。

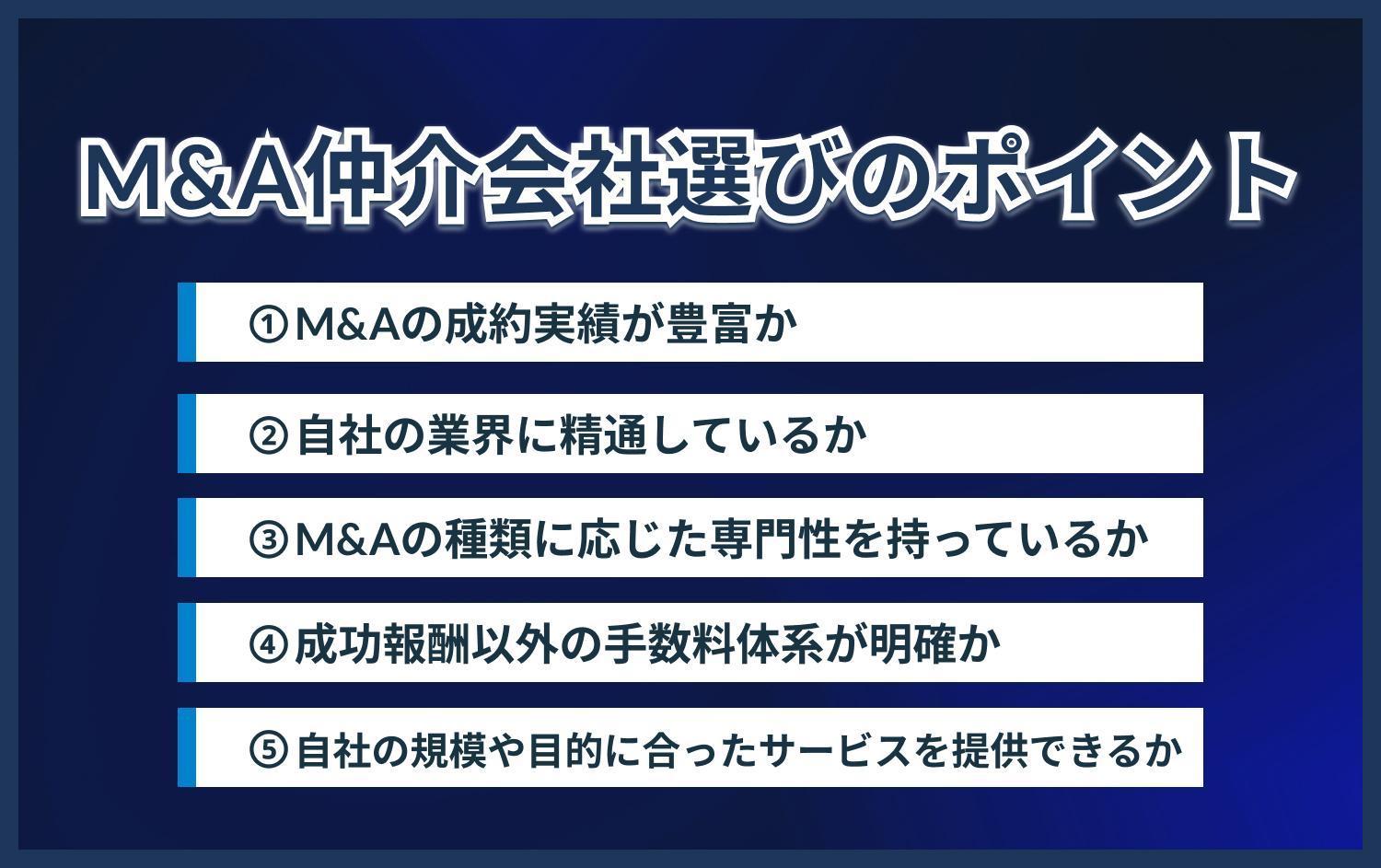

関西のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びでは、まず成約実績の豊富さを確認することが重要です。多くの案件をこなしてきた仲介会社ほど、様々なケースへの対応力があると考えられます。関西地域での成約実績があれば、なお心強いでしょう。実績数だけでなく、成約企業の業種や規模、案件の種類なども確認しておくと良いでしょう。

自社の業界に精通しているか

自社の業界に詳しい仲介会社を選ぶことも大切なポイントです。業界特有の商慣行やビジネスモデル、競争環境等を理解している仲介会社なら、適切なアドバイスが期待できます。自社の強みを活かしたマッチング先の選定や、業界動向を踏まえた交渉戦略の立案などにも役立つはずです。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、買収、合併、事業譲渡など、様々な手法があります。案件の種類に応じた専門性を持つ仲介会社を選ぶことが重要です。得意とする分野で実績を積んできた仲介会社なら、スムーズな案件進行とより良い結果が期待できるでしょう。自社の目的に合ったM&A手法に強みを持つ会社を選びましょう。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の手数料体系は、案件の成否に関わらず発生する着手金と、成約時に発生する成功報酬に分かれるのが一般的です。依頼する際は、それぞれの金額や算定基準を明確に確認しておくことが大切です。トラブル防止や費用対効果の検証にも役立ちます。手数料体系が不透明な会社は避けるのが賢明でしょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&A仲介会社の中には、大手企業向けのサービスに特化している会社もあれば、中堅・中小企業向けを得意とする会社もあります。自社の規模や目的に合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶことが肝心です。案件の規模感や進め方、費用感など、自社に最適な支援を受けられる仲介会社を見極めましょう。

まとめ

本記事では、関西地域のM&A市場の現状と、円滑な事業承継を進めるためのポイントについて解説しました。関西では、事業承継への問題意識は高いものの、経営状況の悪化や人手不足などの課題を抱える企業も少なくありません。一方で、M&Aへの関心の高まりも見られ、金融機関など支援機関の後押しも期待されます。

事業承継の進め方としては、早めの問題意識と計画的な準備が肝心です。会社の現状と課題を可視化し、本業の競争力強化など経営改善に取り組むことも重要でしょう。M&Aを検討する際は、専門家の知見を活用しながら適切に進めることが大切です。後継者問題に悩む経営者の皆様には、本記事が一助となれば幸いです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。