【調査分析】神戸のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】神戸のM&Aの市場動向について徹底解説!

近年、神戸を含む兵庫県の中小企業では後継者不在の問題が深刻化しています。特に経営者の高齢化が進む中、事業承継の選択肢としてM&Aへの関心が高まっています。しかし、M&Aの進め方や相談先など、具体的な情報を得ることは容易ではありません。

本記事では、神戸を含む兵庫県のM&A市場の現状と、円滑な事業承継のための手順について詳しく解説します。

M&A・事業承継の状況

後継者不足の状況

帝国データバンク神戸支店が実施した兵庫県の企業を対象とした「後継者不在率」動向調査(2023年)によると、兵庫県の後継者不在率は48.0%となり、前年から3.2ポイント低下しました。調査開始の2011年以降で過去最低を更新し、初めて50%を下回りました。

年代別では全年代で後継者不在率が大幅に低下し、特に80代以上で5.8ポイントの低下幅が目立ちました。業種別でも3年連続で全7業種で前年を下回りました。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

2019年以降の事業承継で、買収や出向を中心とした「M&Aほか」が15.4%と2年連続で増加しました。親族承継の低下と内部昇格の高止まり、M&Aの上昇から「脱ファミリー」の兆しが見え始めています。

今後も国や自治体の働きかけで企業の事業承継意識は高まるとみられ、後継者不在率のさらなる低下が期待されます。ただし、後継者難による倒産は過去最多ペースで、事業承継のミスマッチが顕在化しており、後継者決定後のフォロー体制の充実も重要になってくるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:兵庫県「後継者不在率」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_53.pdf(2024年3月28日閲覧)

休廃業・解散の動向

2023年の兵庫県企業の休廃業・解散は1765件となり、前年比7.2%増加しました。2年連続で増加しており、コロナ前の2019年の水準に迫る件数となりました。

休廃業した企業のうち、直前期決算が「黒字」だった割合は49.7%と過去5年で最低となりました。「資産超過」の割合も59.7%に低下しており、業績悪化を背景とした休廃業の増加が見られます。

休廃業企業の経営者の平均年齢は71.2歳と前年から若干上昇し、4年連続で70歳超となりました。ただし60代以下の割合が増加しており、高齢化以外の要因による休廃業の増加も示唆されます。

業種別では「建設業」「卸売業」「サービス業」で前年比1割以上の大幅増加となりました。特に「建設業」と「サービス業」の件数は過去5年で最多でした。

物価高や人手不足などの経営環境の悪化により、業績不振を理由とする休廃業が増加しつつあります。金融機関による「廃業支援」も活発化しており、2024年も高水準での推移が予想されます。

「株式会社帝国データバンク」「兵庫県「休廃業・解散」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240301_53.pdf(2024年3月28日閲覧)

神戸でのM&A成約事例4選

以下は、神戸で起きたM&A事例4選を紹介いたします。

1. ワールド、ナルミヤ・インターナショナルを連結子会社化へ

ワールドがナルミヤ・インターナショナルとの資本業務提携を通じ、TOB(株式公開買付)を実施し、ナルミヤを連結子会社化することを発表しました。

この提携により、両社はファッション分野での協力を強化し、ナルミヤの強みである子供服事業と、ワールドのリソースを融合させることで、競争力を向上させる狙いがあります。この動きは、ファッション業界でのシナジー効果を期待した戦略的なものです。

引用元:https://pdf.irpocket.com/C9275/uTXp/NKk8/B7v1.pdf

2. 美津濃、シャープ産業の全株式を取得し子会社化へ

美津濃株式会社は、スポーツ用品の製造・販売を手掛けるシャープ産業の全株式を取得し、同社を完全子会社化する方針を発表しました。

この買収は、美津濃の製造力および販売網を強化し、さらなる事業拡大を図るための戦略の一環です。シャープ産業の専門知識と市場でのポジションを活かし、両社のシナジー効果が期待されています。

引用元:https://corp.mizuno.com/sites/corp/files/ir/2022-06/200424kogaisha.pdf

3. G-7ホールディングス、川瀬食品を子会社化

G-7ホールディングスは、兵庫県を拠点に食品スーパーマーケットを運営する川瀬食品株式会社をM&Aによって子会社化しました。川瀬食品は、明石市に所在し、地域に根ざしたスーパーマーケット事業を展開しています。このM&Aは、G-7ホールディングスが食品関連事業におけるシナジー効果を強化し、事業基盤を拡大するための戦略的な動きでした。

G-7ホールディングスは、すでに広範なリテール事業を展開しており、今回の買収によって食品事業をさらに強化し、地域の食料品流通における競争力を高めることが期待されています。

引用元:https://www.g-7holdings.co.jp/ja/wp-content/uploads/2018/11/170330.pdf

4. 丸大食品、神戸プリン製造会社トーラクを完全子会社化

丸大食品は、2020年に不二製油グループ本社傘下であるトーラク株式会社の全株式を約12億円で取得し、完全子会社化しました。

トーラクは「神戸プリン」で知られる乳製品やデザートの製造を手掛けており、長い歴史を持つ企業です。この買収により、丸大食品はデザート事業の強化を図り、商品の多様化と事業拡大を目指しています。丸大食品はこのM&Aによって、自社の食品事業とトーラクのブランドを掛け合わせ、さらなるシナジーを期待しています。

引用元:https://maonline.jp/news/20200512d

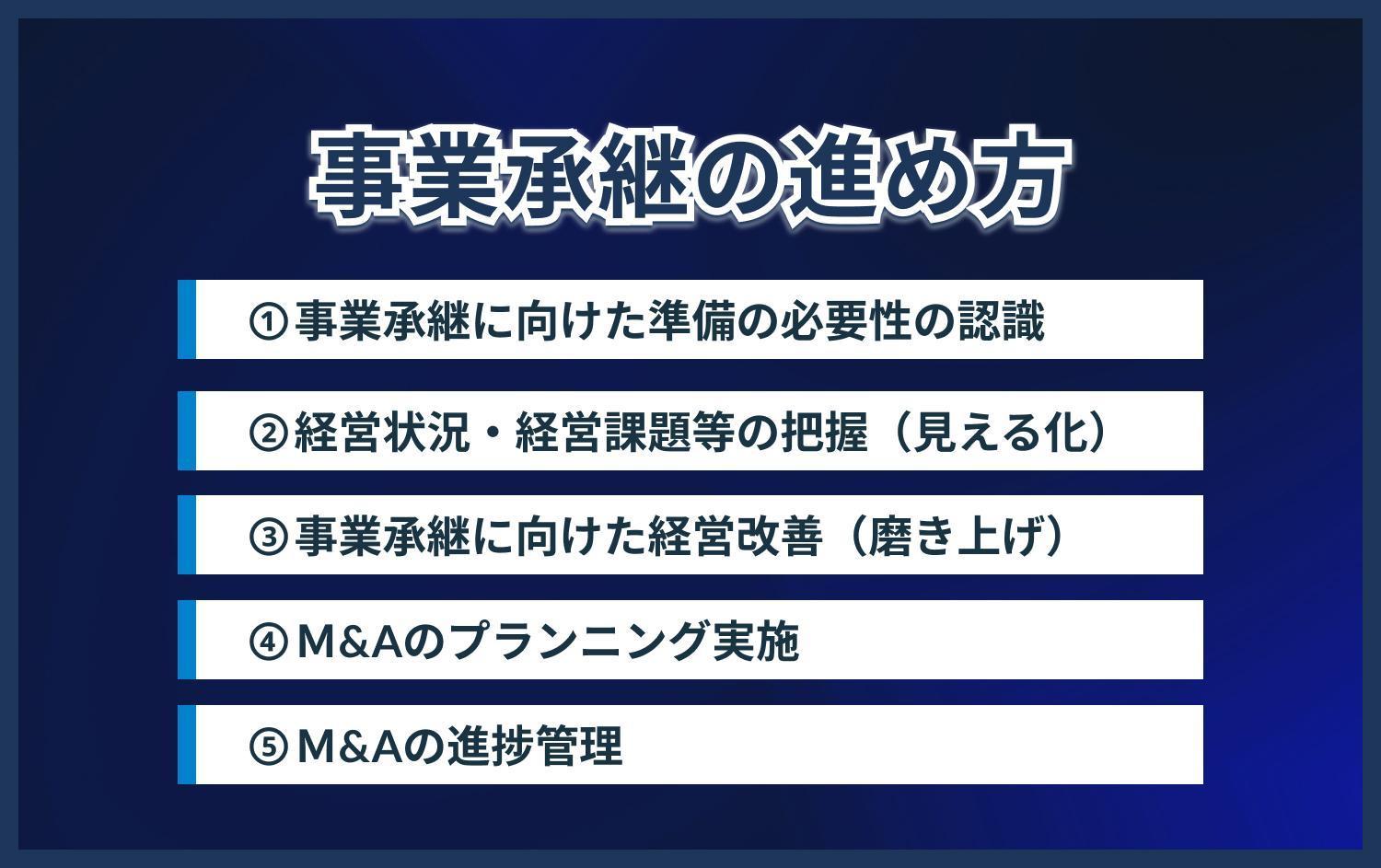

神戸でのM&A・事業承継の進め方

※この段落は、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、わかりやすく解説していきます。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

概ね60歳に達した頃には事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。もし60歳を超えている場合は、できるだけ早く身近な支援機関に相談し、準備に着手することをおすすめします。

事業承継は一朝一夕では進みません。計画的に取り組むためにも、早めの Problem recognition が肝心です。支援機関の力を借りながら、一歩一歩着実に進めていきましょう。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

2-1会社の経営状況の見える化

事業承継を円滑に進めるためには、会社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、「見える化」することが重要です。

客観的なデータに基づいて現状を分析することで、強みや弱み、機会や脅威が明らかになります。この「見える化」のプロセスは、事業承継の方向性を決める上で欠かせない作業と言えるでしょう。

2-2事業承継課題の見える化

事業承継を進める上でのハードルとして、後継者候補の有無、親族内株主や取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況等が挙げられます。

これらの課題を洗い出し、「見える化」することで、具体的なアクションプランを立てやすくなります。課題先送りは禁物です。早め早めの対応を心がけましょう。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

3-1本業の競争力強化

事業承継を成功させるためには、本業の競争力を高め、より良い状態で後継者に引き継ぐことが重要です。製品・サービスの差別化、販路開拓、コスト削減など、競争優位の源泉を強化する取り組みが求められます。

承継前の経営改善は、会社の魅力を高め、承継後の成長にもつながります。後継者に健全な会社を託すためにも、本業の磨き上げを怠らないようにしましょう。

3-2経営体制の総点検

事業承継を機に、経営体制の総点検を行うことをおすすめします。組織構造、意思決定プロセス、リスク管理体制など、様々な角度から現状を評価し、改善すべき点を洗い出します。

特に、ガバナンス体制の整備は重要なポイントです。承継後の経営の安定性を高めるためにも、しっかりとした体制づくりを進めましょう。

3-3経営強化に資する取組み

事業承継を円滑に進めるためには、財務基盤の強化も欠かせません。過剰債務の解消、自己資本比率の向上など、財務の健全化に向けた取り組みが求められます。

加えて、事業計画の策定、人材育成の強化、ITの活用など、将来の成長に向けた布石を打つことも大切です。承継後の飛躍を見据えて、経営基盤の強化を図りましょう。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

譲渡の意思決定がなされたら、いよいよM&Aのプロセスがスタートします。まずは適切な仲介者を選定し、企業価値評価を行います。その上で、マッチング先の探索、条件交渉等を進めていきます。

M&Aは高度な専門性が求められる分野です。プロセスを円滑に進めるためにも、経験豊富な専門家の知見を活用することが重要と言えるでしょう。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&Aの実行段階です。譲渡契約の締結、資産や株式の移転、従業員の処遇など、多岐にわたる手続きを進めていきます。

細部に渡る膨大な作業を遂行するためにも、弁護士や税理士、社労士など、専門家の協力を得ながら進めることが求められます。慎重かつスピーディーに、必要な手続きを確実に行いましょう。

神戸でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、中小企業庁が各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。神戸にも拠点があり、多岐にわたる課題に対応してくれます。

まずは身近な相談先として、活用してみてはいかがでしょうか。専門的な課題については、適切な専門家を紹介してもらえます。

経営安定特別相談室

商工会議所や都道府県商工会連合会が「経営安定特別相談室」を設置し、士業等専門家が各種法的手続きに関するアドバイスを行っています。神戸にも窓口が設けられています。

事業承継に伴う法的な手続きについて、専門家に相談できる心強い味方です。手続き面の不安を解消するためにも、ぜひ活用しましょう。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターでは、M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難と見込まれる場合には廃業についての相談対応を行っています。神戸にも拠点が置かれています。

M&Aを希望する企業にとって、心強い相談先と言えるでしょう。マッチング先の探索から条件交渉、実行支援まで、専門的な支援が受けられます。

中小企業診断士

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組んでいます。

事業承継に向けた準備段階から、経営改善、M&Aの実行まで、幅広い局面で支援してもらえる心強い存在です。複雑な経営課題の解決を図るために、ぜひ活用を検討しましょう。

税理士

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決算支援等を通じ経営にも深く関与しています。

事業承継の局面では、株価評価や財務・税務の課題など、専門的な視点からアドバイスをしてもらえます。日頃から信頼関係を築いている税理士に相談することで、スムーズな承継プロセスを進められるでしょう。

金融機関

金融機関は、中小企業の資金調達を支援するとともに、経営課題の解決に向けたサポートも行っています。事業承継に際しては、株式買取資金の融資、M&A仲介、経営改善計画の策定支援など、多面的な支援を受けられます。

取引金融機関との関係を深め、事業承継に向けた相談を行うことで、円滑な承継の実現につなげていきましょう。

M&A専門会社

M&A仲介会社などの専門家は、M&Aの実務に特化したサービスを提供しています。譲渡候補先の選定、企業価値評価、条件交渉、デューデリジェンスなど、M&Aの各プロセスをサポートしてくれます。

M&A仲介会社の選定に際しては、過去の成約実績や業界知識、提供サービスの内容などを吟味し、自社のニーズに合ったパートナーを見つけることが重要です。

中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各地域に拠点を置き、中小企業の支援機関に対する助言や講習会の開催を行っています。

事業承継の支援体制構築に際して、支援機関が抱える課題の解決に向けたサポートを提供しています。支援機関との連携を深め、円滑な事業承継の実現を目指しましょう。

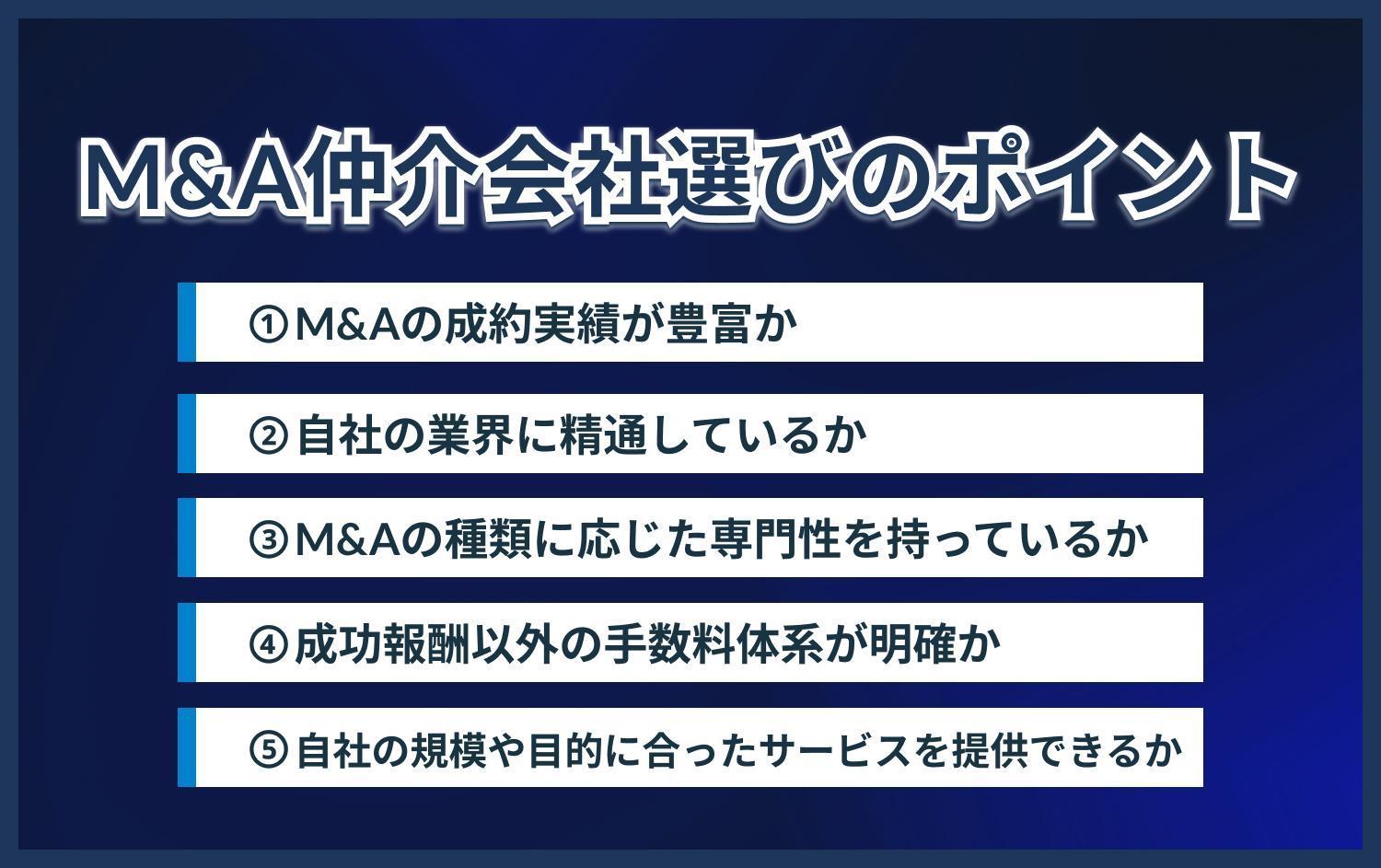

神戸のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びの際は、過去の成約実績を確認することが重要です。豊富な実績を持つ会社は、M&Aのプロセスに精通しており、スムーズな進行が期待できます。

特に自社と同じ業界での成約実績があれば、業界特有の事情を踏まえたアドバイスが受けられるでしょう。

自社の業界に精通しているか

M&Aを成功に導くためには、自社の業界に対する深い理解が欠かせません。業界の動向、競合他社の状況、規制の動向など、業界特有の事情を熟知している仲介会社を選ぶことが重要です。

業界に精通した仲介会社であれば、自社の強みや弱みを的確に分析し、最適なマッチング先を見つけ出してくれるはずです。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、買収、合併、事業譲渡など、様々な手法があります。M&A仲介会社を選ぶ際は、自社が希望するM&Aの種類に応じた専門性を持っているかどうかを確認しましょう。

例えば、事業譲渡を希望する場合は、事業譲渡の実務に精通した仲介会社を選ぶことが重要です。M&Aの種類に応じた適切な助言を得られるかどうかが、成功のカギを握ります。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の手数料体系は、成功報酬型が一般的ですが、その他にも様々な費用が発生します。デューデリジェンスの費用、契約書作成の費用など、これらの費用体系が明確に提示されているかどうかを確認しましょう。

不透明な費用体系は、予期せぬコストの発生につながりかねません。手数料体系が明確な仲介会社を選ぶことで、安心してM&Aに臨むことができるでしょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&Aの目的や自社の規模は、企業によって様々です。M&A仲介会社を選ぶ際は、自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるかどうかを見極めることが重要です。

例えば、小規模なM&Aを希望する場合は、大手仲介会社よりも、中小企業に特化した仲介会社の方が適しているかもしれません。自社のニーズに合ったサービスを提供してくれる仲介会社を選びましょう。

まとめ

本記事では、神戸を含めた兵庫県のM&A市場の現状と、円滑な事業承継のための手順について詳しく解説しました。兵庫県では、後継者不在企業の増加を背景に、M&Aへの関心が高まっています。一方で、人手不足や業績悪化を背景とした休廃業・解散も増加傾向にあります。

こうした状況の中、事業承継を円滑に進めるためには、計画的な準備と専門家の支援が欠かせません。本記事で紹介した5つのステップを踏まえながら、適切な相談先を選び、M&Aの実現に向けて着実に歩を進めていくことが重要です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。