【調査分析】群馬のM&Aの市場動向について徹底解説!

群馬県のM&Aの現状と、円滑な事業承継を進めるためのポイントについて詳しく解説します。M&Aを選択肢の一つとして視野に入れることで、会社の持続的成長への道筋が見えてくるかもしれません。

目次

- 群馬県のM&A・事業承継の状況

- 群馬県の後継者不足の状況

- 群馬県の休廃業・解散の動向

- 群馬県の人手不足状況

- 群馬でのM&A成約事例5選

- 1. SMR社による市光工業の自動車ミラー事業買収

- 2. 富士紡ホールディングスによる藤岡モールドのM&A

- 3. クリエイト・レストランツ・ホールディングスによるいっちょうのM&A

- 4. 相模屋食料による丸福食品の豆腐製造事業買収

- 5. 桐生信用金庫と群馬銀行による事業承継支援

- 群馬県でのM&A・事業承継の進め方

- ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

- ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

- ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

- ステップ4:M&Aのプランニング・実施

- ステップ5:M&Aの実行

- 群馬県でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

- よろず支援拠点

- 経営安定特別相談室

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- M&A専門会社

- 中小企業診断士

- 税理士

- 金融機関

- 中小企業基盤整備機構

- M&Aの成約実績が豊富か

- 自社の業界に精通しているか

- M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

- 成功報酬以外の手数料体系が明確か

- 自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

群馬県のM&A・事業承継の状況

帝国データバンクの調査によると、群馬県内企業の64.9%が事業承継を経営上の問題として認識しており、そのうち11.3%は最優先の課題と捉えています。業界別に見ると、不動産業界では実に100%の企業が事業承継に問題意識を持っており、小売業界でも80%に上ります。一方、農林水産業界では50%にとどまるなど、業種によって温度差が見られるのが特徴的です。

従業員規模別では、101~300人規模の企業を除き、60%台の企業が事業承継を問題視しているという結果が出ています。つまり、中堅企業から大企業に至るまで、幅広い層で事業承継が喫緊の課題となっていることがうかがえます。

円滑な事業承継を実現するためのカギとしては、現社長と後継者候補との意識共有(42.4%)、経営状況・課題の正しい認識(37.1%)、早期かつ計画的な準備(35.8%)などが挙げられています。専門家の助言を適宜取り入れながら、戦略的に事業承継を進めていくことが求められると言えるでしょう。

群馬県の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

前述の通り、群馬県内企業の多くが事業承継を重要な経営課題と認識していますが、業界によって問題意識に濃淡があるのが実情です。不動産業界や小売業界では切実な課題として捉えられている一方、農林水産業界では危機感が薄い傾向が見てとれました。

各業界の事業環境や将来見通しを踏まえつつ、オーダーメイドの支援策を講じていくことが重要と言えます。例えば、業績好調で安定的な利益が見込める企業には、株式の計画的な承継を後押しする一方、先行きの不透明な企業には、M&Aによる経営資源の引継ぎを促すなど、メリハリのある施策が求められます。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

後継者問題は、企業規模の大小を問わず、群馬県の多くの中小企業に共通する課題だと言えます。アンケート結果からは、半数以上の企業が事業承継に頭を悩ませている様子がうかがえました。

円滑な世代交代を実現するには、経営者と後継者候補が早い段階から膝を交えて話し合い、会社の将来像を共有することが何より大切です。加えて、外部の専門家による客観的な経営分析を行い、強みと弱みを可視化することも有効でしょう。課題を認識した上で、計画的かつ戦略的に事業承継の準備を進めていくことが成功の鍵を握ります。

特に、経営者の高齢化が進んでいる企業では、事業承継の早期着手が待ったなしの状況と言えます。焦りは禁物ですが、先延ばしにすることなく一歩を踏み出すことが肝心です。事業引継ぎ支援センターなどの専門機関が全国各地に設置されていますので、M&Aを含めた選択肢を幅広く提示してもらいながら、自社に最適な方法を模索していきましょう。

群馬県内企業の実に3社に2社が事業承継を差し迫った課題と捉えているという現状を踏まえれば、官民が一体となって支援体制を整備していくことが急務と言えます。各企業の実情に即したきめ細やかな支援を通じて、円滑な事業承継とM&Aの活性化を図っていくことが、地域経済の持続的発展につながるはずです。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画 : 事業承継に関する群馬県内企業の意識調査(2021 年 5 月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s210801_22.pdf(2024年3月28日閲覧)

群馬県の休廃業・解散の動向

事業承継の問題は、ひいては休廃業・解散の増加にもつながります。帝国データバンクの調査によると、2023年の群馬県における企業の休廃業・解散件数は977件に上り、前年比で17.3%も増加しています。この数字は、ここ5年間で最多の水準だと言えます。

廃業のメリット・デメリットとは?経営者が取るべきアクションとは

より詳しく見ていくと、休廃業した企業の53.7%は黒字経営を続けていた優良企業でした。前年から5.4ポイントもその割合が増えているのが気がかりです。「資産超過」の企業の割合も上昇傾向にあり、必ずしも業績不振が理由ではないケースが目立ちます。

黒字廃業とは?意味やその理由、現状の割合から読み取れる課題と対策について解説

休廃業に踏み切る経営者の年齢に注目すると、最多は「70代」で全体の45.0%を占めています。高齢化に伴う後継者難が大きな要因になっていることは明らかでしょう。群馬県に限らず、全国的に休廃業・解散企業は増加の一途をたどっており、43の都道府県でその傾向が見られます。群馬県の増加率は17.3%と、全国的に見ても高い部類に入ります。

業種別に見ると、全業種で休廃業が増えている状況です。件数が最も多いのは「建設業」で、次いで「サービス業」が続きます。地場産業の中心を担ってきた分野での休廃業の増加は、地域経済への影響が懸念されるところです。

地域別では、県内最大の商業都市である「前橋市」が195件でトップ、次いで「高崎市」が188件、「太田市」が103件と、主要都市での休廃業が目立つ結果となりました。景気動向の影響を受けやすい都市部では、より一層の支援策の充実が求められます。

昨今の物価高騰や深刻化する人手不足を背景に、「あきらめ廃業」に追い込まれたケースも散見されます。事業継続の断念は、経営者にとって、まさに「悩殺」とも言うべき究極の選択です。一方で、経営資源を引き継ぐ「前向きな廃業」の動きも広がりつつあります。

2024年も休廃業・解散と倒産の増加傾向は変わらないと予想されており、自力再建か円満な廃業かの岐路に立たされる企業は後を絶たないでしょう。「攻めの廃業」とも言うべき選択肢を視野に入れつつ、M&Aによる事業価値の最大化を図ることも一案かもしれません。

この調査結果は、群馬県に限らず、全国の中小企業が直面する事業承継の困難さを浮き彫りにしています。高齢化や人手不足を主因に、休廃業・解散企業が増加の一途をたどる一方、その勢いに歯止めがかからない現状は看過できません。

経営者の高齢化が進行する中、事業継続を断念せざるを得ない中小企業の姿が浮かび上がります。一方で、黒字企業の休廃業割合が増えているのも特筆すべき点です。必ずしも業績不振が理由ではなく、将来への不安から早めに身を引く動きが広がっているようです。

「株式会社帝国データバンク」「群馬県内企業「休廃業・解散」動向調査(2023) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240102_22.pdf(2024年3月28日閲覧)

群馬県の人手不足状況

少子高齢化が進む中、人手不足は全国的な課題となっていますが、群馬県でもその傾向が色濃く表れています。帝国データバンク「群馬県内企業の人手不足動向調査」によると、正社員が不足していると回答した企業は全体の51.8%に上りました。

業界別に見ると、「運輸・倉庫」で人手不足を感じている企業が70.0%と最も高く、次いで「建設」が69.6%で続きます。いずれも慢性的な人手不足が指摘されている業界だけに、深刻な状況が明らかになりました。

非正規社員の人手不足についても、37.9%の企業が不足を感じています。中でも「サービス業」が56.7%でトップ、「建設業」も46.7%と高い水準です。「卸売業」(36.8%)、「製造業」(31.9%)も軒並み30%台となっており、幅広い業種で人材確保が難しくなっている様子がうかがえます。

また、全国的な傾向を見ると、「旅館・ホテル」や「飲食店」での人手不足が目立ちます。コロナ禍で大きな打撃を受けた観光業界では、インバウンド需要の回復に対応できるだけの人材が確保できるかが課題となっています。群馬県は草津温泉や伊香保温泉など有名な観光地を多数抱える県でもあり、同様の問題を抱えていると推察されます。

調査レポートでは、外国人観光客の更なる増加が見込まれる中、外国人労働者の活用や、DXを活用した業務の効率化など、人手不足解消に向けた対策の必要性が指摘されています。単に人材を増やすだけでなく、働き方改革を通じて一人ひとりの生産性を高めていくことが求められるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画: 人手不足に対する群馬県内企業の動向調査(2023 年 4 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s230501_22.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

深刻化する人手不足は、企業の存続を脅かす要因の一つとなっています。新卒採用や中途採用でもなかなか人材が集まらない中、M&Aによる人材の確保が注目を集めつつあります。

M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説

例えば、同業他社と経営統合することで、限られた人的資源を効率的に活用することが可能になります。営業部門や管理部門の重複を解消し、適材適所の人員配置を行うことで、一人ひとりのパフォーマンスを最大限に引き出せるでしょう。

異業種間のM&Aであっても、ノウハウの共有や販路拡大など、様々なシナジー効果が期待できます。多様な価値観や経験を持つ人材がぶつかり合うことで、イノベーションが生まれる可能性もあります。加えて、人材を引き継ぐことで技術やノウハウの散逸を防ぎ、事業の存続と発展につなげられるでしょう。

但し、人材面でのM&Aには注意点もあります。企業文化の違いから、従業員の融和がうまくいかないケースも少なくありません。買収後の PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)では、社員の不安を払拭し、モチベーションを維持するための丁寧なコミュニケーションが欠かせません。

人材を巡る競争が激化する中、M&Aは人手不足解消の切り札の一つとなり得ます。単に人数を増やすだけでなく、質の高い人材を獲得し、強みを増幅させるような戦略的なM&Aが求められるでしょう。

群馬でのM&A成約事例5選

以下は、群馬で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. SMR社による市光工業の自動車ミラー事業買収

市光工業株式会社は、自社のミラー事業をSMR社(マザーソン・グループの一部)に売却することを決定しました。この取引の目的は、ミラー事業の中長期的発展基盤を確立し、ライティング事業への集中を図ることです。

具体的には、ミラー事業を100%子会社の美里工業株式会社に吸収分割で承継させ、その後、美里工業の全株式をSMR Automotive Mirrors UK Limitedに売却します。

会社分割は吸収分割の簡易分割方式で、分割する事業は、自動車用ミラーの設計、開発、製造及び販売に関するもので、中国ミラー事業子会社(市光(無錫)汽車零部件有限公司)の出資持分も含まれます。

この取引により、市光工業はミラー事業を売却し、主力のライティング事業に経営資源を集中させる戦略を実行します。

参照元:https://www.ichikoh.com/asset/54557/view

2. 富士紡ホールディングスによる藤岡モールドのM&A

2020年1月、富士紡ホールディングスの連結子会社である東京金型は、群馬県藤岡市に拠点を置くプラスチック用金型製造会社「藤岡モールド」を買収しました。

藤岡モールドは、優れた技術力を持ち、プラスチック金型の設計・製造に強みを持っていました。富士紡ホールディングスは、この買収により、事業拡大と技術力の強化を図り、プラスチック市場での競争力を高めることを目的としました。

参照元:https://maonline.jp/news/20191129f

3. クリエイト・レストランツ・ホールディングスによるいっちょうのM&A

クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、群馬県太田市を拠点に展開する和風レストランチェーン「いっちょう」の全株式を取得し、完全子会社化しました。

2019年10月に実施されたこのM&Aにより、クリエイト・レストランツは「いっちょう」が持つセントラルキッチン運用のノウハウを活用し、グループ全体でのシナジー効果を狙いました。

参照元:https://maonline.jp/calendars/802

4. 相模屋食料による丸福食品の豆腐製造事業買収

相模屋食料株式会社は、民事再生手続き中であった株式会社丸福食品の再生計画に基づき、2023年9月15日に子会社化することを決定しました。相模屋は新たに全額出資による子会社を設立し、この子会社が丸福食品の豆腐製造事業を譲り受けます。

丸福食品は1969年に大阪府枚方市で創業された豆腐メーカーで、関西地区を中心に豆腐や絹厚揚げなどを製造してきました。しかし、原材料高騰や販売単価下落などの厳しい市場環境により、2023年4月に民事再生法の申立を行っていました。

相模屋は、地域における安定的な豆腐供給と豆腐文化を守ることを目的に、丸福食品の事業を譲り受け、グループの一員として再建を図ることで合意しました。事業譲受日は2023年9月15日で、従業員の雇用は維持され、社名の変更もありません。相模屋は、生産・販売・物流一貫での改善を行うなど、グループ会社化した企業の再建で培った支援手法を用いて、丸福食品の確実な再建を目指します。

参照元:https://www.sagamiya-kk.co.jp/corporate/corporate_2023_09/5996

5. 桐生信用金庫と群馬銀行による事業承継支援

2022年3月、群馬銀行と桐生信用金庫が業務提携し、群馬県内の事業承継案件を支援しました。

中小企業の経営者が高齢化する中、後継者不足が問題となっていた地域において、M&Aを活用した事業承継が進められました。この提携は、地域経済の活性化を目指し、事業承継に関わる金融支援を強化するものでした。

参照元:https://www.gunmabank.co.jp/info/news/20220413.html

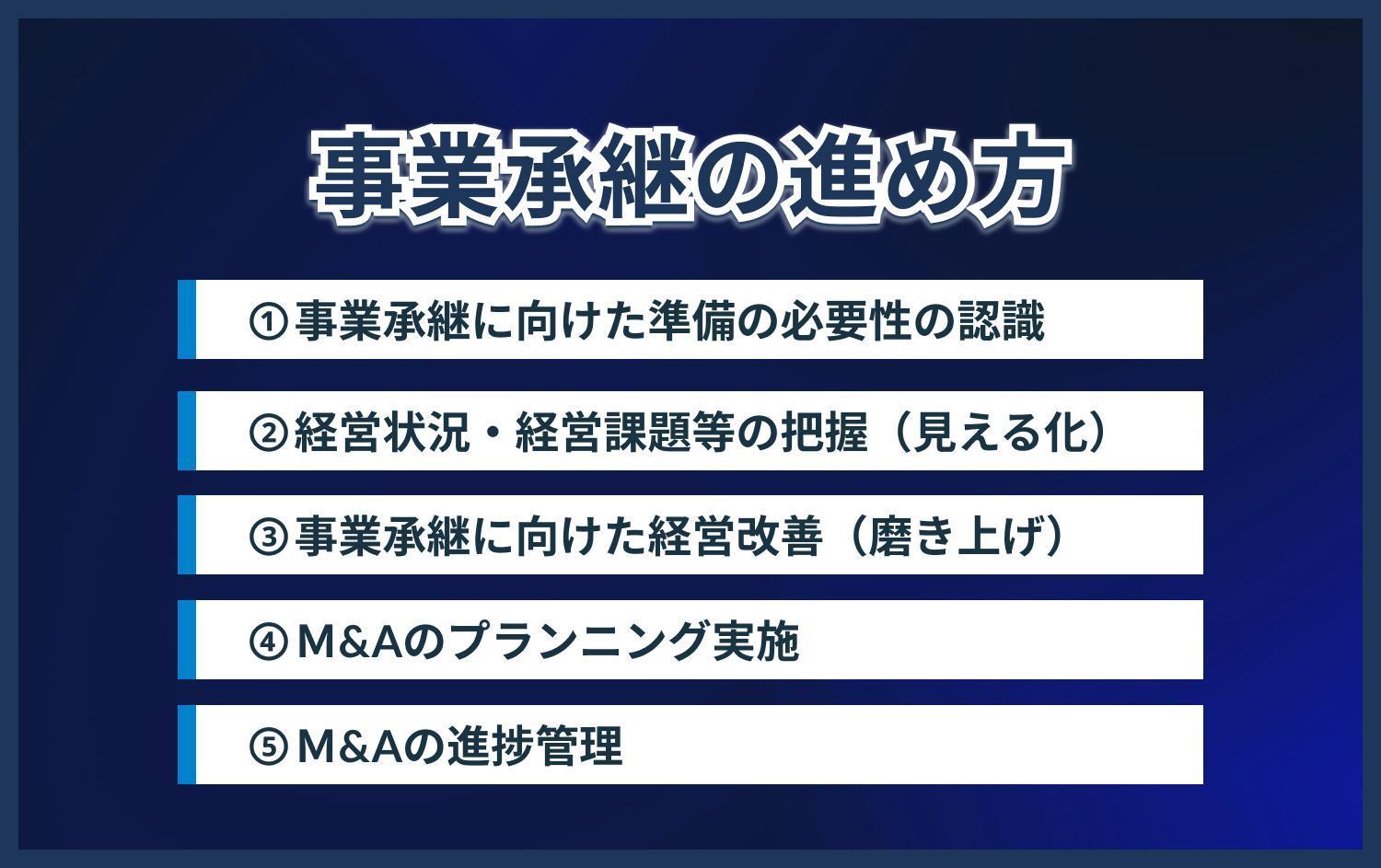

群馬県でのM&A・事業承継の進め方

ここからは、中小企業庁が策定した「事業承継ガイドライン」(第3版)を参考に、群馬県での事業承継の進め方を解説します。中小企業の身近な参考書とも言えるこのガイドラインを、M&Aを含めた形でご紹介したいと思います。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継は早めの準備が肝心だと言われますが、具体的にいつ頃から着手すべきでしょうか。一般的には、経営者が60歳前後になった頃が一つの目安と考えられています。現経営者の年齢や健康状態、後継者候補の有無などを考慮しつつ、10年先を見据えた計画を立てることが理想的です。

仮に60歳を超えているのであれば、一刻も早く行動を起こすことが求められます。身近な金融機関や商工会議所、事業引継ぎ支援センターなどに相談し、専門家のアドバイスを受けながら準備を進めましょう。事業承継には、平均して5~10年の時間を要すると言われています。焦りは禁物ですが、先延ばしは厳禁です。

事業承継で必要な準備とは?準備する内容と必要な期間について解説

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継の第一歩は、自社の経営状況を客観的に把握することから始まります。財務諸表だけでなく、自社の強みや弱み、経営理念、ビジネスモデルなども含めて、経営のすべてを可視化することが重要です。

その上で、後継者候補の有無や資質、株主関係、取引先との関係性など、事業承継に向けた課題を洗い出していきます。特に、将来の相続発生を見据えた準備は欠かせません。現状分析と課題抽出は表裏一体であり、早い段階から着手することが成功の鍵を握ります。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継は、単なるバトンタッチではありません。次の世代に、より良い状態で引き継ぐことが現経営者の責務と言えるでしょう。そのためにも、事業承継までの期間は、経営改善に注力することが求められます。

具体的には、本業の競争力強化、経営体制の刷新、財務基盤の強化などに取り組むことが重要です。時代に合わなくなった商品・サービスの見直しや、新事業の立ち上げなども検討課題になるかもしれません。事業承継を機に、会社の体質を強化する絶好の機会と捉えましょう。

仮に、過大な債務など財務面での課題を抱えているのであれば、金融機関と連携しながら事業再生に着手することも必要です。M&Aを選択肢に入れるのであれば、買い手から魅力的に映る”磨き上げ”が欠かせません。

事業承継の進め方を解説!成功させるためのポイントも紹介します

ステップ4:M&Aのプランニング・実施

事業の譲渡先として、M&Aを検討するのであれば、まずは専門家を交えて入念な準備を進めることが大切です。M&Aには、企業売買、事業譲渡、合併など様々な形態がありますが、自社の事情に合ったスキームを選ぶ必要があります。

M&A仲介会社など、経験豊富な専門家を選定し、協力を仰ぎましょう。その上で、自社の企業価値を適切に評価してもらい、買い手候補とのマッチングを進めていきます。秘密保持契約の締結から、基本合意書の作成、デューデリジェンス(資産査定)の実施など、専門的な手続きが続きます。

M&A仲介会社とは?FAとの違いや選ぶ際のポイントなどを紹介

譲渡価格や契約条件など、様々な論点を詰めていく過程では、弁護士や税理士など専門家の助言が欠かせません。焦らず、しかし着実に、M&Aを成立させるための交渉を重ねていくことが重要です。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&A本番のフェーズです。合意された内容に基づき、株式や事業用資産の譲渡など、手続きを確実に進めていきましょう。書類作成や各種契約の締結など、詳細な事務手続きが続きます。

企業売買の場合は、株主総会での承認を経て、譲渡価格の受け渡しを行います。事業譲渡であれば、譲渡対象資産を漏れなく移転することが重要です。いずれにせよ、弁護士や司法書士、税理士などの専門家と緊密に連携しながら、トラブルのない形でM&Aを完了させることが大切です。

従業員への説明や、取引先への挨拶回りなど、ステークホルダーへの配慮も忘れずに。円滑な事業移転を通じて、会社の存続と発展、ひいては地域経済の持続的な成長に寄与できるはずです。

群馬県でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

最後に、群馬県でM&Aや事業承継について相談できる主な機関をご紹介します。一人で悩まず、まずは身近な相談先に足を運んでみてはいかがでしょうか。

よろず支援拠点

群馬県内の各地に設置されている「よろず支援拠点」は、事業承継やM&Aを含む、様々な経営課題の相談に乗ってくれます。専門家が親身になって対応してくれるワンストップ相談窓口として、頼りになる存在です。

経営安定特別相談室

事業承継やM&Aの際の税務・法務の問題は、専門家の助言が欠かせません。商工会議所や県商工会連合会の「経営安定特別相談室」では、豊富な知見を持つ弁護士や税理士が、個別具体的なアドバイスを提供しています。

事業承継・引継ぎ支援センター

群馬県内にも設置されている「事業引継ぎ支援センター」は、事業承継やM&Aに特化した支援機関です。企業の実情に合わせたマッチング支援や、M&A後の経営統合まで、トータルでサポートしてくれます。

M&A専門会社

M&Aを本格的に検討するのであれば、信頼できる仲介会社を選ぶことが何より大切です。実績や専門性はもちろん、自社の業界に精通し、規模感に合ったサービスを提供できるかどうかがポイントになります。成功報酬型の料金体系が一般的ですが、着手金など初期費用の水準も要チェックです。

M&A仲介会社とは?FAとの違いや選ぶ際のポイントなどを紹介

中小企業診断士

事業承継対策は複合的な要素を含むだけに、多面的なアプローチが求められます。中小企業診断士は、財務、マーケティング、人事など、経営のあらゆる側面から課題解決のヒントを提供してくれる心強い味方です。

税理士

税理士は、資産や株式の円滑な移転を図る上で、重要な役割を果たします。普段から顧問先の経営状況に精通している税理士は、オーナー企業の実情に即したアドバイスが可能です。

金融機関

取引金融機関は、融資判断を通じて自社の経営状況を深く理解してくれているはずです。事業承継について、オーナーと向き合って一緒に考えてくれる存在は心強いものです。M&Aに際して、候補先の紹介や、必要資金についてもサポートが期待できます。

中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、都道府県の枠を超えた広域的な支援機能を担っています。各県の支援機関が連携して、事業承継やM&Aの支援体制を整備していく上で、同機構の知見は大いに参考になるはずです。

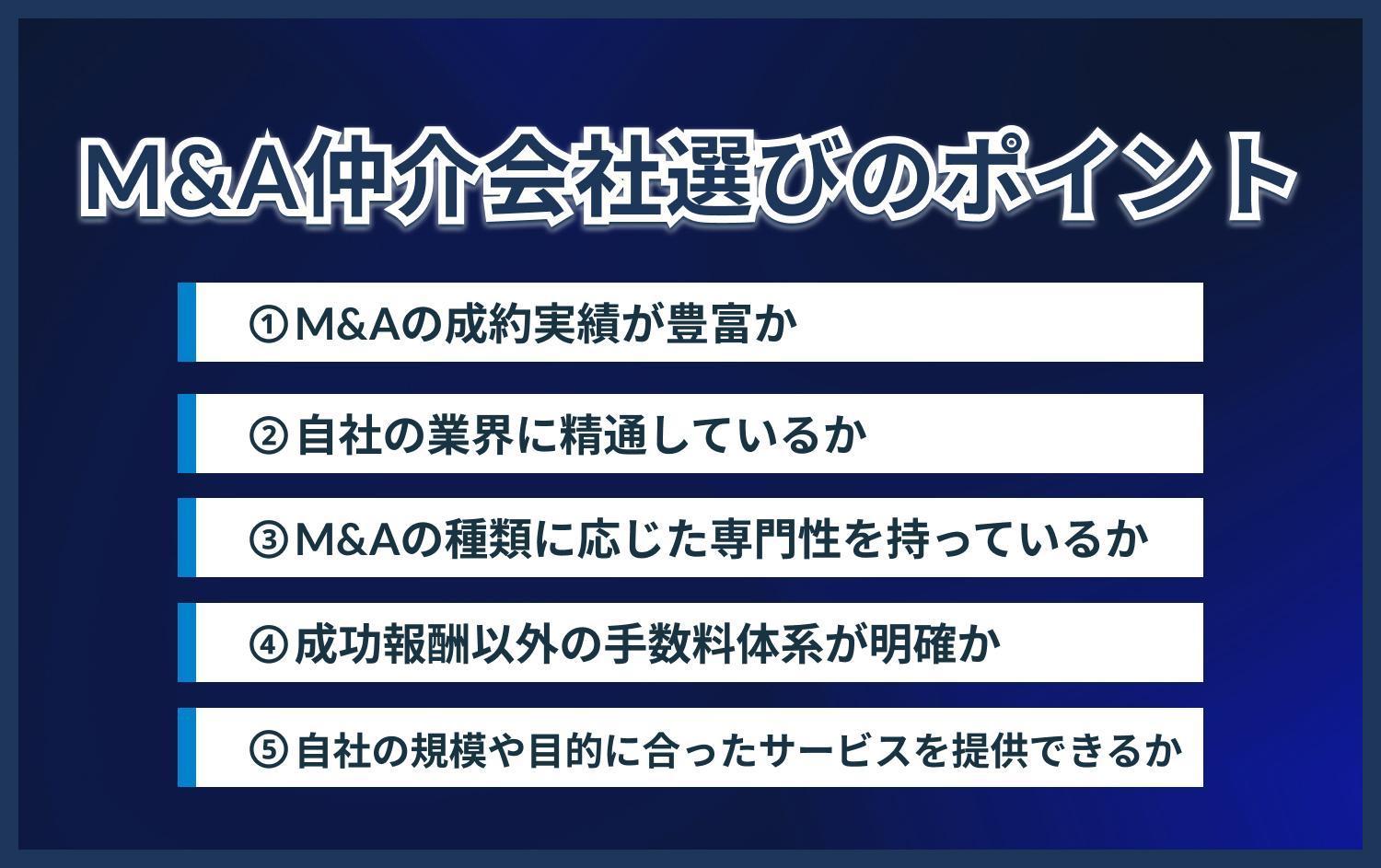

群馬県のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aを成功させるためには、自社の実情に合った適切な仲介会社を選ぶことが何より重要です。選定の際のポイントを詳しく解説しましょう。

M&Aの成約実績が豊富か

M&Aは単なる企業売買ではありません。当事者双方の思惑を丁寧にすり合わせ、時には利害対立を調整しながら、合意形成を図っていくことが求められます。そのためには、豊富な成約実績に裏打ちされた交渉力が不可欠と言えるでしょう。

仲介会社の過去の成約件数を確認するだけでなく、業種や企業規模など、自社との類似性にも注目したいところです。同業他社のM&A事例があれば、それだけ説得力のある提案が期待できます。

自社の業界に精通しているか

企業価値の評価や、買い手候補の選定など、M&Aの成否を左右するポイントの多くは、業界特性の理解なくしては適切な判断ができません。自社の業界動向や競合他社の状況など、仲介会社の知見の深さを見極めることが大切です。

特に業績が良好な企業ほど、自社の強みやオリジナリティを適切に評価してもらう必要があります。業界の常識にとらわれない柔軟な発想を持つ仲介会社であれば、思わぬ角度からの提案が期待できるかもしれません。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには様々な形態があり、それぞれ検討すべき論点が異なります。例えば、株式の譲渡を伴う企業売買と、特定の事業だけを切り出す事業譲渡とでは、デューデリジェンスの内容も変わってきます。

自社の意向する取引スキームを得意とする仲介会社を選ぶことで、無駄のない的確なアドバイスが期待できるはずです。M&Aの形態によって、必要となる専門家も異なってくるため、仲介会社の専門性を見極めることが肝心です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&Aの報酬体系は、成功報酬が主流となっています。つまり、案件が成立しなければ、仲介会社も報酬を得られない仕組みです。しかし、着手金などの初期費用を設定している例も少なくありません。

トラブルを避けるためにも、成功報酬以外の手数料についても事前に確認しておくことが賢明でしょう。報酬体系が不透明な仲介会社は避けるべきです。見積書を取り交わすなど、料金設定を明確にしておくことが信頼関係の第一歩と言えます。

M&A仲介手数料はどれくらいかかる?費用の内訳相場や会計処理を解説

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&Aの世界にも、仲介会社ごとの得意分野があります。大企業向けの大型案件を専門とする会社もあれば、中小企業の草の根的なM&Aに特化した会社もあります。自社の企業規模や、M&Aの目的に合ったサービスを提供できるかどうかが、仲介会社選びの大切なポイントです。

例えば、後継者不在の中小企業が事業承継を目的にM&Aを検討する場合、地域密着型の仲介会社が適しているかもしれません。一方、事業拡大を狙った大型のM&Aであれば、海外の買い手候補の開拓も含め、幅広いネットワークを持つ大手仲介会社が頼りになるでしょう。

いずれにせよ、単に企業規模だけでなく、自社の業績や企業文化など、様々な要素を加味した上で、最適な仲介会社を見極めることが求められます。初回面談の際に、具体的にどのようなサポートが受けられるのかを丁寧に確認しておくことが大切です。

まとめ

事業承継の形は一つではありません。親族内や従業員への承継、M&Aによる第三者への引継ぎなど、選択肢は多岐にわたります。いずれの場合も、円滑な承継のためには、自社の経営状況を客観的に見つめ直し、計画的に準備を進めることが不可欠です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。