【調査分析】東京のM&Aの市場動向について徹底解説!

東京の中小企業経営者の皆様、特に後継者問題でお悩みの方へ。事業承継の選択肢として、M&Aをご検討されている方も多いのではないでしょうか。高齢化が進む中、事業を次世代へ引き継ぐことは喫緊の課題となっています。しかし、身内に適任者がいない、後継者教育の時間が足りないなど、様々な理由から後継者不在に陥るケースが後を絶ちません。そんな中、M&Aは、後継者問題の有力な解決策として注目を集めています。

M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説

とはいえ、M&Aを成功させるためには、適切な準備と専門家のサポートが不可欠です。経営者の思いを受け継ぎ、会社を次のステージへと導くには、綿密な計画と実行力が求められます。

本記事では、東京におけるM&Aの現状と、円滑な事業承継のための手順についてご説明します。経営者の皆様の疑問や不安に寄り添いながら、具体的な解決策をご提案できればと思います。

目次

- 東京のM&A・事業承継の状況

- 東京でのM&A成約事例6選

- 東京でのM&A・事業承継

- ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

- ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

- ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

- ステップ4:M&Aの工程の実施

- ステップ5:事業承継の実行

- よろず支援拠点

- 経営安定特別相談室

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- 中小企業診断士

- 税理士

- 金融機関

- M&A仲介会社などの専門家

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構

- M&Aの成約実績が豊富か

- 自社の業界に精通しているか

- M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

- 成功報酬以外の手数料体系が明確か

- 自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

東京のM&A・事業承継の状況

地域・業種別の特徴

2023年の東京都における後継者不在率は53.9%と、2011年の調査開始以来で過去最低となりました。しかし、依然として半数以上の企業が後継者不在の状態にあり、事業承継は待ったなしの状況が続いています。

業種別では、全7業種で後継者不在率が低下しました。「サービス業」が60.4%で最も高く、「製造業」は43.4%で最低でした。サービス業は、個人事業主が多く、事業の属人性が高いことが後継者確保を難しくしている一因と考えられます。

一方、製造業は、工場の存在など、事業の客観的な引き継ぎが比較的容易であることが、後継者不在率の低さにつながっているのかもしれません。

年代別では、50~60代の現役世代を中心に大幅な低下傾向が目立ち、事業承継の適齢期にあたる60代は39.6%と初めて40%を下回りました。団塊の世代の経営者が大量引退時期を迎える中、事業承継の必要性に対する意識が高まり、具体的な行動に移る企業が増えたことが要因として考えられます。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:東京都「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231101_98.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

事業承継のパターンは、親族間の同族承継が減少し、役員・社員の内部昇格が44.7%でトップとなっています。身内に後継者がいない場合でも、社内の有望人材を後継者に据えることで、事業の継続を図る動きが広がっているようです。加えて、M&Aなどによる第三者承継も26.0%まで上昇し、「脱ファミリー」の動きが加速しています。

後継者探しの方法・決め方やマッチングサイトのメリット・デメリットも解説

今後は、国や自治体による事業承継への働きかけにより企業の意識が高まり、後継者不在率のさらなる低下が期待されます。2017年の事業承継税制の抜本的拡充や、各種支援策の充実が、経営者の行動を後押ししています。

一方で、後継者育成の頓挫などにより事業継続を断念するケースも増えており、問題の解決はまだ道半ばと言えます。円滑な事業承継の実現には、官民が連携した息の長い取り組みが欠かせません。承継完了までの伴走支援など、支援体制のさらなる充実が求められています。

東京の休廃業・解散の動向

2023年の東京都における企業の休廃業・解散件数は13,376件で、前年比13.5%増加しました。2年ぶりに前年を上回る水準となりました。

休廃業した企業の52.7%が黒字であったことは特筆すべき点です。コロナ禍以前であれば考えられない数字と言えるでしょう。「資産超過型休廃業」の企業の割合も75.3%と、2016年以降で最高となりました。休廃業に追い込まれた企業の多くが、本業では利益を上げられる状態にあったということです。

黒字廃業とは?意味やその理由、現状の割合から読み取れる課題と対策について解説

休廃業時の経営者の平均年齢は68.6歳で、過去5年で初めて前年を下回りました。高齢の経営者が「いつまで現役でいられるか」と自問自答する中で、廃業を選択するケースが増えたのかもしれません。

全業種で休廃業が増加し、特に建設業と不動産業は過去5年で最多の件数となりました。建設業は、民間工事の減少に加え、技術者の高齢化も深刻化しています。不動産業は、テレワークの普及でオフィス需要が落ち込み、シェアオフィスの閉鎖が相次ぎました。

物価高や人手不足などの経営問題から、先行きを見据えて「あきらめ廃業」に追い込まれた企業が多くみられたのは残念な結果です。事業継続の意欲はあっても、様々な壁に阻まれて断念せざるを得ないケースが少なくありません。

「株式会社帝国データバンク」「東京都企業「休廃業・解散」動向調査(2023)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240201_98.pdf(2024年3月28日閲覧)

東京の人手不足状況

2024年1月時点での東京都の企業における人手不足の状況について、正社員の人手不足割合は55.3%で過去最高水準となり、3年連続で上昇しています。非正社員の人手不足割合は31.2%で、前年同月から0.3ポイント低下したものの、依然として高い水準にあります。景気回復とともに求人需要が高まる一方で、労働力人口の減少に歯止めがかからず、人手不足に悩む企業が増え続けているのが実態です。

業種別では、インバウンド需要が活発な「旅館・ホテル」で正社員の人手不足割合が90.0%、非正社員が88.9%と非常に高くなっています。外国人観光客の増加に伴い、サービス提供に必要な人員の確保が追いついていない状況が浮き彫りになりました。人手不足が深刻化する中、外国人材の活用を検討する企業も増えつつあります。

また、2024年4月から一部業種で時間外労働の上限規制が適用されることによる「2024年問題」が懸念される建設業では正社員の72.0%が人手不足と回答しています。働き方改革関連法の施行により、長時間労働の是正が求められる中、人員の確保が課題となっています。建設現場の生産性向上に向けた取り組みが急務と言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「⼈⼿不⾜に対する企業の動向調査(東京都)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240301_98.pdf(2024年3月28日閲覧)

東京でのM&A成約事例6選

以下は、東京で起きたM&A事例6選を紹介いたします。

1. 株式会社アガルートによるPriv Tech株式会社の出資

2024年2月、株式会社アガルートは、デジタルプライバシー管理サービスを提供する「Priv Tech株式会社」に出資しました。

Priv Techは、データ保護やコンプライアンス対応の支援を行う会社で、アガルートはこの出資を通じて、デジタル分野での事業拡大を狙いました。アガルートは、法律系の教育サービスなどを手掛けており、同様に規制や法律を扱うPriv Techの技術を活用することで、新たなシナジー効果が期待されています。

参照元:https://privtech.co.jp/news/2023/11/07.html

2. 株式会社ブイキューブによるタメニーアートワークス株式会社の買収

2023年6月、株式会社ブイキューブは、法人向けイベント企画運営を手掛ける「タメニーアートワークス株式会社」を買収しました。

ブイキューブは、ビデオ会議やウェブセミナーなどのオンラインコミュニケーションサービスを提供する企業であり、タメニーアートワークスのイベント運営ノウハウを取り入れることで、オンラインとオフラインを融合させたイベントソリューションを提供する狙いがあります。この買収により、ブイキューブはイベント業界での新たな収益源を確保しました。

参照元:https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20231002561993/

3. 株式会社Next Solutionの株式譲渡によるマネーフォワードへの売却

2022年、ファイナンシャルプランナー(FP)業務を展開する「株式会社Next Solution」は、マネーフォワードへ株式を譲渡しました。

Next Solutionは、保険商品や投資商品の仲介業務を行っており、マネーフォワードはそのノウハウを活用して、金融サービス事業を強化しました。これにより、家計管理アプリや投資シミュレーションなど、さらなるサービス拡充が図られています。

参照元:https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/dgj0az/

4. 日税グループによる株式会社富士グローバルの買収

2024年7月、保険代理店の「株式会社富士グローバル」は、税務サービスを提供する日税グループに買収されました。

富士グローバルは、企業向けに保険商品を提供し、長年にわたって中小企業を支援してきた実績があります。日税グループは、このM&Aにより、保険業界でのビジネス展開を強化し、税務や財務サービスと保険サービスのシナジーを追求しています。

参照元:https://www.marr.jp/mainfo/news/entry/53677

5. 大日本ダイヤコンサルタント株式会社による株式会社ウエルアップの買収

2024年7月、大日本ダイヤコンサルタント株式会社は、公共工事支援業務を行う「株式会社ウエルアップ」を買収しました。

ウエルアップは、社会基盤の整備やインフラ工事の発注者支援業務を主力としており、大日本ダイヤコンサルタントはこの買収によって、インフラ事業での競争力を強化しました。特に、ウエルアップの技術力とノウハウを活用することで、国内外のインフラプロジェクトにおいてシェアを拡大しています。

参照元:https://wellup-corp.com/news/index.cgi?no=6

6. 株式会社デルタによるCo-Growth株式会社の出資

2023年2月、株式会社デルタは、スタートアップ「Co-Growth株式会社」に出資しました。Co-Growthは、B2B向けのマーケティング支援を行っており、デルタはこの出資により、スタートアップ支援を通じて自社の新規事業開発を強化しています。デルタは、スタートアップ企業との協業を通じて、業界における技術革新を進めています。

参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000043224.html

東京でのM&A・事業承継

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継は、早めの準備が成功の鍵を握ります。概ね60歳に達した頃には事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。現経営者の年齢や健康状態、後継者候補の有無などを考慮し、スケジュールを立てることが重要です。

もし60歳を超えている場合は、一刻も早く行動に移すことをおすすめします。身近な支援機関に相談し、準備に着手すべきでしょう。事業承継は一朝一夕で完了するものではありません。計画的に進めることが成功の秘訣です。

特に、M&Aの場合は、買い手探しから交渉、契約締結まで、一定の時間を要します。早めに動き出すことで、最適な相手を見つけ、納得のいく条件で事業を引き継ぐことができるでしょう。

【零細企業向け】事業承継のキホン: 準備から後継者選定まで解決

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を円滑に進めるためには、会社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、見える化することが重要です。自社の強みや弱み、業界における位置づけなどを客観的に分析し、引き継ぐべき価値を明確にしておく必要があります。

また、後継者候補の有無、親族内株主や取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況等、事業承継上の課題を明確にしておくことも欠かせません。課題を正しく認識することで、適切な対策を講じることができるでしょう。

M&Aの場合は、買い手候補の目線で自社を分析することも重要です。買収後のシナジー効果や、リスク要因などを洗い出し、交渉材料として準備しておくことが求められます。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を成功させるには、承継前から会社の経営改善に取り組むことが欠かせません。本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化等により、より良い状態で後継者に引き継げるよう努めましょう。

具体的には、売上拡大や利益率向上に向けた施策の実行、社内の権限委譲や情報共有の仕組み作り、資金調達力の強化などが挙げられます。M&Aの場合は、買い手候補の求める水準を満たすことが重要です。

過剰債務等の課題がある場合は、事業再生に着手することも検討すべきでしょう。抜本的な事業の見直しを行い、承継後の成長基盤を整える必要があります。

磨き上げには一定の時間を要しますが、承継後の会社の発展につながる重要なプロセスです。後継者と二人三脚で取り組み、バトンを渡す準備を整えましょう。

ステップ4:M&Aの工程の実施

経営者がM&Aによる事業承継の意思を固めたら、いよいよ具体的な実行段階に入ります。まずは、M&Aに関する豊富な知識と経験を持つ仲介者を選定することが重要です。金融機関や専門家からの紹介を受けるなどして、信頼できる仲介者を見つけましょう。

次に、企業価値評価を行い、自社の適正な売却価格を算定します。財務内容や事業の将来性、競合他社の動向などを総合的に勘案し、客観的な評価を得ることが欠かせません。この評価を基に、買い手候補への提案条件を決定します。

M&Aによる企業価値評価方法は?算出方法3種類!価値が高くなる条件も解説

マッチング段階では、買い手候補とのコンタクトを図り、双方の意向を確認します。事業の将来ビジョンや、従業員の処遇など、重要な論点について認識の擦り合わせを行います。条件面での折り合いがついたら、基本合意書を締結し、デューデリジェンス(買収監査)に進みます。

交渉では、買い手候補との面談を重ね、より具体的な条件を詰めていきます。価格はもちろん、役員の処遇、事業運営方針など、細部にわたって合意形成を図ることが求められます。必要に応じて条件を修正し、最終的な契約締結を目指します。

M&Aは専門性の高い分野であるため、経験豊富な専門家のサポートを受けながら進めることが成功の秘訣です。仲介者や士業専門家など、頼れる存在を見つけ、適切なアドバイスを得ることが重要です。

M&A仲介会社とは?FAとの違いや選ぶ際のポイントなどを紹介

ステップ5:事業承継の実行

いよいよ、事業承継を実行する段階です。M&A手続き等に沿って、資産移転や経営権移譲を進めていきます。具体的には、株式譲渡契約や事業譲渡契約の締結、必要な許認可の取得、従業員への説明などが含まれます。

特に、従業員への丁寧な説明と理解の取り付けは欠かせません。事業承継に伴う不安を払拭し、モチベーションを維持することが重要です。新経営体制への信頼を醸成し、円滑な引継ぎを実現することが求められます。

事業承継を完了させるまでには様々な困難が予想されますが、周到な準備と専門家の助言があれば、必ず道は開けるはずです。粘り強く取り組み、新たなスタートを切ることができるでしょう。

東京でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、中小企業庁が各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。東京にも拠点があり、事業承継に関する悩みを気軽に相談できます。起業・創業から事業承継まで、幅広い相談に応じてくれるのが特徴です。

豊富な知識を持つコーディネーターが、経営者の立場に立って親身になってアドバイスをしてくれるでしょう。相談は無料で、秘密も厳守されます。事業承継の第一歩として、まずは気軽に足を運んでみることをおすすめします。

経営安定特別相談室

商工会議所や東京都商工会連合会が「経営安定特別相談室」を設置し、士業等専門家が各種法的手続きに関するアドバイスを行っています。事業承継の際に発生する法的問題について、専門家の見地から具体的な解決策を提示してもらえます。

弁護士や公認会計士、税理士など、各分野のプロフェッショナルが在籍しています。M&Aに伴う契約書の作成や、株式評価など、専門性の高い課題についても相談できるでしょう。面談だけでなく、電話やメールでの相談にも対応してくれます。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターでは、M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難と見込まれる場合には廃業についての相談対応を行っています。東京にも拠点があり、事業承継の様々なニーズに対応してくれます。

センターでは、M&Aに関するマッチングサービスを提供しています。全国の民間のM&A仲介機関と連携し、最適な買い手候補の紹介を受けることができます。守秘義務契約を結んだ上で、安心して相談できるのが特徴です。

事業の引継ぎが難しい場合は、廃業支援にも力を入れています。債務整理や資産処分、従業員の再就職支援など、円満な廃業に向けたアドバイスが得られるでしょう。

中小企業診断士

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組んでいます。事業承継の際には、第三者の視点から会社の状況を分析し、適切な助言を行ってくれるでしょう。

診断士の強みは、経営全般に関する幅広い知見を持っていることです。事業承継に留まらず、販路拡大や生産性向上など、多角的な視点からアドバイスが得られます。継続的なサポートを通じて、承継後の経営改善にも貢献してくれるはずです。

税理士

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決算支援等を通じ経営にも深く関与しています。事業承継に伴う税務問題について、専門的な立場から的確なアドバイスを期待できます。

株式の評価や譲渡、役員の交代など、事業承継には複雑な税務問題が伴います。適切な税務処理を行うには、税理士の助言が欠かせません。早い段階から相談し、タイムリーな対応を心がけることが重要です。

金融機関

事業承継の際には、資金調達が大きな課題となることがあります。取引金融機関には、事業承継に関する豊富な知見とノウハウの蓄積があります。M&Aに必要な資金の融資や、株式の評価等について相談してみるのも良いでしょう。

金融機関は、地域経済の活性化に重要な役割を果たしています。事業承継の成功は、地域の雇用や産業を支える上で欠かせません。金融機関は、M&Aを通じた事業の継続・発展を後押ししてくれるはずです。

また、金融機関の持つネットワークを活用し、M&Aの買い手候補を探すことも可能です。秘密保持契約を結んだ上で、条件に合う候補先の紹介を受けられるでしょう。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aを成功させるには、専門的な知識と経験が不可欠です。M&A仲介会社には、豊富な実績を持つ専門家が在籍しています。自社の状況に合わせて最適な業者を選ぶことが重要です。

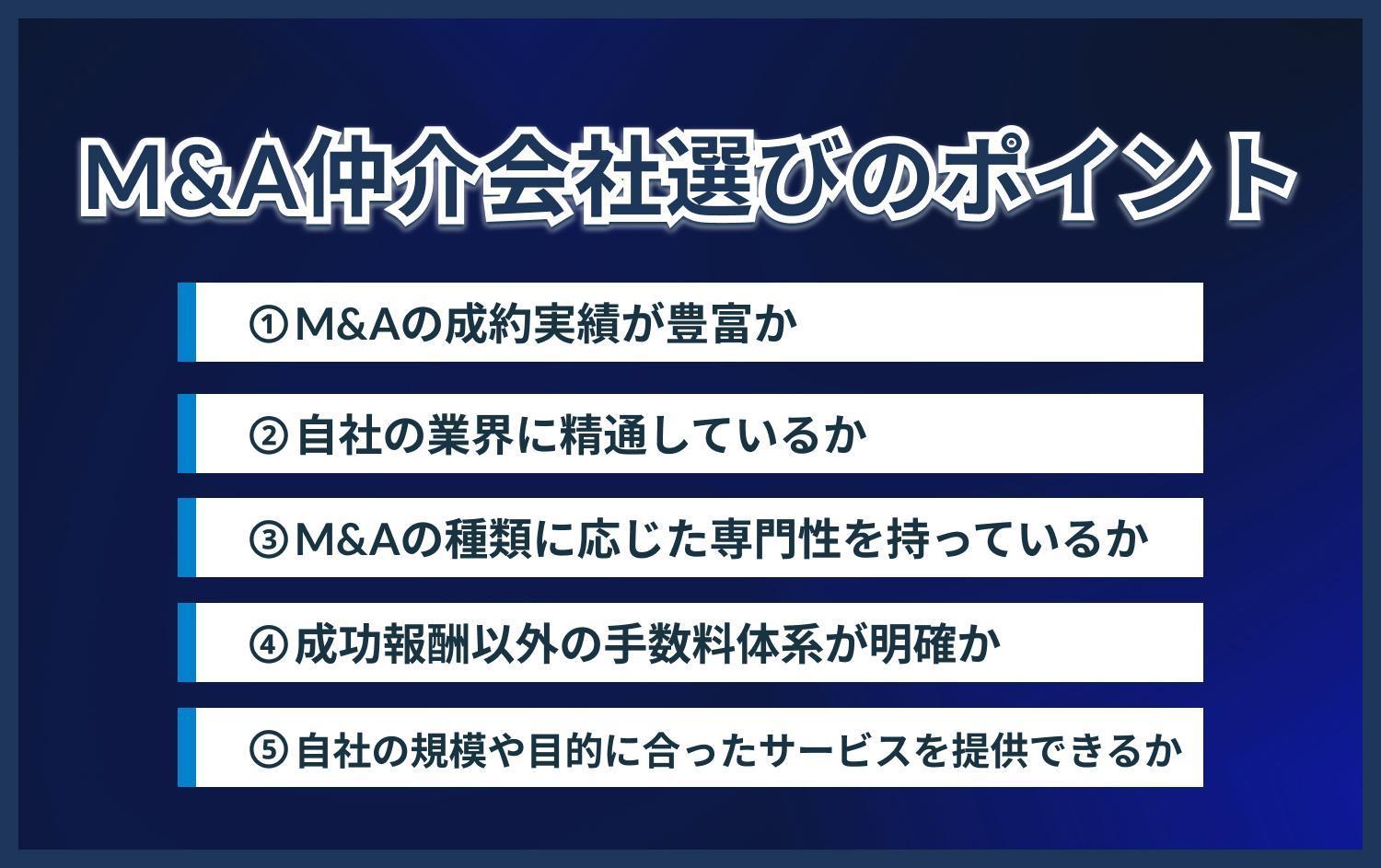

M&A仲介会社の選定には、いくつかのポイントがあります。まず、M&Aの成約実績が豊富であることが挙げられます。多くの案件をこなしてきた会社であれば、様々なケースに対応できる知見が期待できます。

また、自社の業界に精通していることも重要なポイントです。業界の動向や競合他社の情報に詳しい会社であれば、適切な買い手候補の選定や、交渉の進め方についてアドバイスが得られるでしょう。

加えて、M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているかどうかも確認すべき点です。自社の目的に合ったサービスを提供できる会社を選ぶことが欠かせません。

料金体系の明確さも見逃せません。成功報酬以外の手数料について、事前に説明を受け、納得した上で契約することが重要です。アフターフォローの内容についても確認しておきましょう。

最後に、自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるかどうかも大切な視点です。大手企業向けのサービスを得意とする会社では、中小企業の案件に十分に対応できない可能性があります。自社の実情を踏まえ、最適な会社を見つけることが求められます。

M&A仲介会社とは?FAとの違いや選ぶ際のポイントなどを紹介

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業の支援機関が、事業承継の支援体制を構築していくにあたり、必要な助言や、支援機関の課題解決に資する講習会を開催しています。東京にも拠点があり、支援機関に対する支援を通じて、中小企業の事業承継を後押ししています。

同機構では、事業引継ぎに関する各種情報提供を行うほか、事業引継ぎに取り組む企業に対して専門家を派遣するなどの支援を行っています。また、事業引継ぎに関心のある企業に対し、セミナーの開催やマニュアルの提供等を通じて、事業引継ぎの具体的な進め方等をアドバイスしています。

支援機関の支援力の向上は、中小企業の事業承継の推進に直結します。同機構の取り組みを通じて、支援体制の整備が進むことが期待されます。

東京のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

信頼できる仲介会社を見つけるには、まずは実績を重視することが大切です。多くの成約実績を持つ会社であれば、様々な業種・規模の案件に対応してきた経験が期待できます。課題の発見や解決に向けた的確なアドバイスが得られるでしょう。

自社の業界に精通しているか

また、自社の業界に精通していることも重要な視点です。業界特有の商慣行や競合他社の動向などを踏まえたアドバイスは、円滑なM&Aの実現に欠かせません。業界団体との太いパイプを持つ会社であれば、有力な買い手候補の紹介も期待できます。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aの種類に応じた専門性も見逃せません。例えば、事業譲渡の場合は、雇用や許認可の承継など、特有の課題への対応が求められます。自社の目的に合った経験・ノウハウを持つ会社を選ぶことが重要です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

料金体系の明確さは、トラブルを避ける上で欠かせないポイントです。着手金や月額報酬、成功報酬など、各種手数料について事前に説明を受け、納得した上で契約することが求められます。想定外の費用が発生するリスクを回避しましょう。

M&A仲介手数料はどれくらいかかる?費用の内訳相場や会計処理を解説

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるかどうかも重要な視点です。例えば、小規模企業の場合は、大手仲介会社では手数料面での負担が大きくなる可能性があります。自社の実情を踏まえ、最適なパートナーを見つけることが重要です。

M&A仲介会社選びは、事業承継の成否を左右する重要な意思決定です。専門家のアドバイスも得ながら、時間をかけて検討することをおすすめします。条件面だけでなく、担当者との相性なども考慮に入れ、総合的に判断することが求められます。

まとめ

東京の中小企業では、後継者不足が深刻化する一方で、M&Aによる事業承継が増加傾向にあります。人口減少や高齢化の進展を背景に、親族内での承継が難しいケースが増えており、第三者への承継が重要な選択肢となっています。

M&Aを成功させるためには、計画的な準備と専門家のサポートが欠かせません。会社の現状分析、課題の抽出、経営改善の実行など、入念な下準備が求められます。また、M&Aのプロセスを適切に進めていくには、仲介者や士業専門家など、頼れる存在が不可欠です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。