飲食業界におけるM&Aの動向・価格相場・メリット・事例紹介

目次

飲食業界の現状

日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によると、飲食店・宿泊業で新規開業した企業の割合は、2022年が全体の10.1%、2023年が11.0%でした。過去20年間のうち2021年以前は14%〜16%前後で推移していましたが、直近では減少傾向にあります。

開業業種でもっとも多いのはサービス業の28.6%、次が医療・福祉の17.0%です(いずれも2023年度)。サービス業はモノだけでなく知識やノウハウを売ることが可能なので、開業の初期費用を抑えられたり立地を気にせずに開業できたりと、新規参入しやすい業界です。医療・福祉は高齢化が加速する日本において市場優位性が高く、チャンスが大きいとして開業に踏み切る企業があります。

一方、飲食業界は店舗や調理設備などの確保が必要になるため、初期費用が他業種よりもかかる可能性があります。さらに料理の技術などが必要で属人化しやすく、景気の動向や増税など経済の影響を受けやすいといった点で、上記のような業種と比べて新規参入に慎重な姿勢も見られます。

とくに近年では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飲食店は多く、業界全体に打撃が走りました。一般社団法人日本フードサービス協会が公表した「令和3年 外食産業市場規模推計について」によると、2021年の市場規模はコロナ禍1年目だった前年を下回り、前年比6.9%減少の 16 兆 9494 億円と推計されています。

2023年以降は、新型コロナウイルスの「5類」移行や行動制限の解除などにより、飲食業界の需要は徐々に回復傾向にあります。同協会が公表した「外食産業市場動向調査 令和5年年間結果報告」によると、店舗数は前年を下回ったものの、売上高・客数・客単価では前年を上回っています。

参照元

(https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/kaigyo_231130_1.pdf)p.7

参照元

(http://anan-zaidan.or.jp/data/2021-1-1_1.pdf)

参照元

(https://www.jfnet.or.jp/files/nenkandata-2023.pdf)

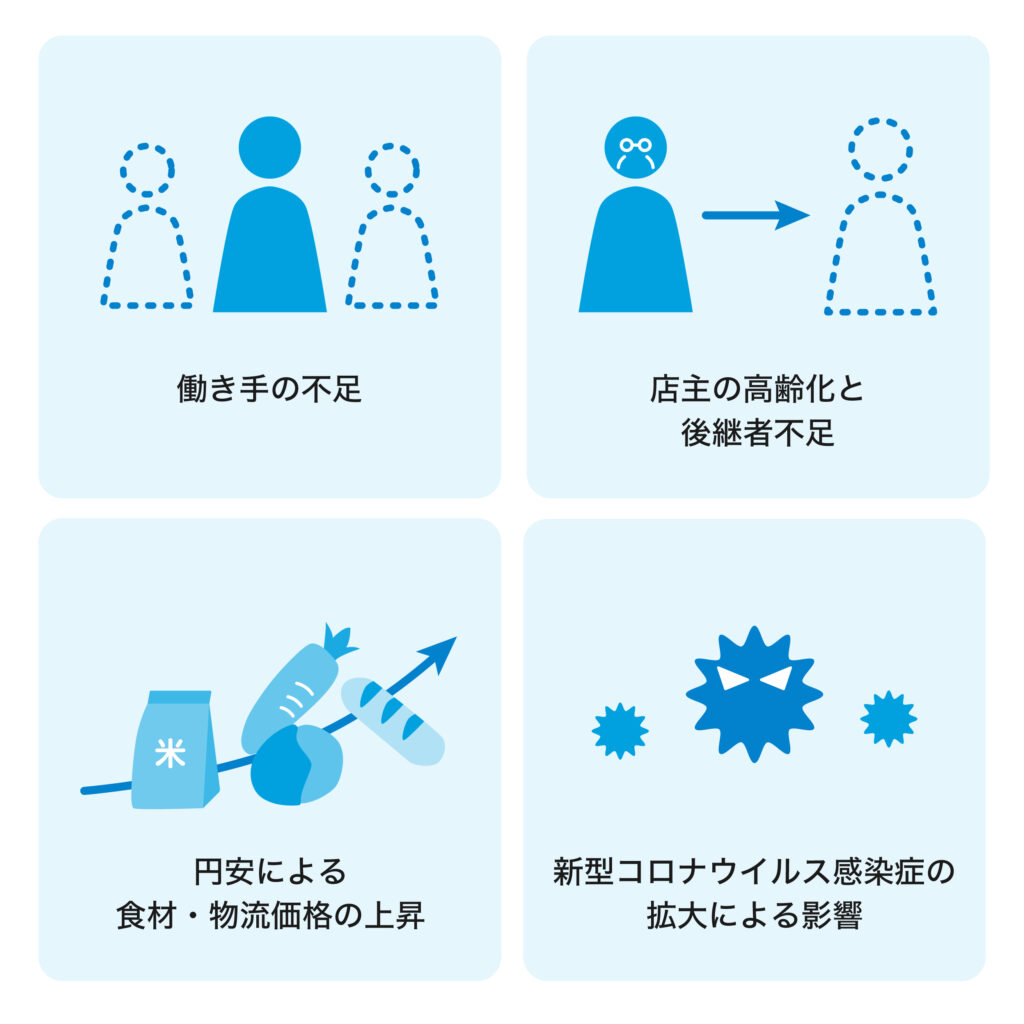

近年の飲食業界の課題

近年の飲食業界では、働き手や後継者不足、食材の価格上昇などさまざまな課題が山積しています。

働き手の不足

株式会社帝国データバンクが行った「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)」によると、飲食店における非正社員の人手不足割合は82%と、全業種の中でもっとも高い割合です。コロナ禍に行った解雇や自主退社などが影響していると考えられます。飲食業界ではアルバイトやパートなどの非正社員に強く依存している現状があり、人手不足の影響は深刻です。

参照元

(https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231103.pdf)

店主の高齢化と後継者不足

飲食業界では、店主の高齢化や後継者不足が経営の継続に影響を及ぼしています。株式会社帝国データバンクの『全国「後継者不在率」動向調査(2023年)』によると、飲食店の後継者不在率は60.0%です。前年の 63.3%と比べると減っているため、M&Aによる事業継承などにより、脱ファミリー経営が加速していると考えられます。

しかし後継者不在率は半数を上回っていることから、店主の高齢化と後継者不足は業界全体での課題となっています。

参照元

(https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231108.pdf)p.6

円安による食材・物流価格の上昇

近年は長引く円安によって食材や物流価格が上昇しています。物価高騰で利益が圧迫され、経営が困難になっている飲食店もあります。

ロシアとウクライナ、イスラエルとハマスの情勢による影響も無視できません。国際情勢の悪化により、貿易や投資が細っていることも物価上昇に大いに関係しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響

新型コロナウイルス感染症の拡大による外出制限や営業規制で、売上高の減少が起こり、経営が悪化していく飲食店も多くありました。とくにビジネス街などオフィスで働いている人をターゲットとした飲食店では客足が遠のき、来客数が減少しました。

自治体からの協力金や給付金によって切り抜けられた店舗もありましたが、新型コロナウイルス感染症による影響が尾を引いている飲食店は少なくありません。

飲食業界のM&Aの動向

上記の課題を受け、飲食業界では事業や店舗を存続させるための手段としてM&Aが活発に行われています。飲食店の買い手となっているのは、飲食業に新たに参画したい大手企業、事業をさらに拡大して強化させたい同業大手、ファンドなどです。

新型コロナウイルス感染症や物価上昇の影響で経営状況が悪化した中小規模の飲食店は、M&Aを実施して資金力のある大手企業などの傘下に入ることで事業継続が可能となります。後継者不足で廃業を検討中だった飲食店も、従業員の雇用を守るとともに、安定した経営基盤のもとで伝統の継承と将来的な成長を図ることができます。

また、M&Aではなく造作譲渡(居抜き)の手段を使う企業もあります。造作譲渡はすでに退去が決まっている店舗の内装をそのまま引き継ぎ、新たな飲食事業を始める目的で行われます。従業員が引き継がれることはないものの、現在の経営状況に関わらず買い手がつきやすいのが特徴です。

飲食業界におけるM&A手法(スキーム)

飲食業界におけるM&Aの手法(スキーム)は、事業譲渡と株式譲渡の2種類があります。

事業譲渡

事業譲渡とは企業が保有している事業の一部もしくはすべてを第三者に譲渡する手法です。

事業譲渡の場合、売り手側は譲渡する事業を指定できるので、利益の上がらない一部の店舗を手放し、注力したい店舗のみを残すといった方法も可能です。また、あくまでも事業のみを譲渡する方法なので、飲食店の経営権は残したままで経営を継続できます。

ただし、従業員の雇用や取引先との契約などを引き継ぐには個別の同意が必要となるため、手続きの手間や時間がかかります。

株式譲渡

株式譲渡は、売り手側が保有する株式を買い手に譲渡する手法です。株式会社の場合、一般的に株式を過半数もっていれば経営権を得るため、株式譲渡では経営権を丸ごと売ることになります。事業譲渡のように一部の事業だけを譲渡することはできません。

しかし、事業譲渡と比べて手続きが簡便で、取引上の契約や資産、従業員の雇用をすべて引き継げることから、非上場企業のM&Aではよく使われている手法です。

飲食業界でM&Aを行うメリット

売り手側・買い手側それぞれの視点からM&Aを実施するメリットを解説します。

売り手側のメリット

創業者利益の獲得

株式や不動産などの資産価格と売却価格に差があった場合、その差分が創業者利益として売り手側に入ってきます。経営が困難になった、後継者がいないなどの問題がなくても資金を得たいという目的で売却をする事業者もいます。創業者利益を獲得できると、新規事業の資金確保やセミリタイアなどの選択も可能です。

個人保証や担保の解除

個人保証や担保の解除が可能な点も売り手側のメリットです。中小規模の飲食店では、借入金などの債務に対し経営者自身が債務の連帯保証人になっているケースや、個人資産を担保として融資を受けているケースが少なくありません。

M&Aで経営権が移動する場合は負債も引き継がれるため、買い手側が個人保証や担保の解除に関して責任をもつことになります。

工事費用がかからない

撤退するための工事費用がかからないのもメリットです。廃業や飲食事業からの撤退を選択する場合、店舗の原状回復や解約予告家賃、廃材の処分費用などがかかります。しかし、M&Aを行えば、廃業をせず店舗や事業を譲ることになるので、本来かかるはずだったこれらの費用がかからずに済みます。

買い手側のメリット

飲食業界への新規参入

飲食業界への参入にあたり、新規開業するよりも費用を抑えられ、かつ短期間で実現可能です。

飲食業界の新規参入には、従業員の採用や育成、店舗や調理設備、器具の確保などさまざまな対応が必要です。店舗のブランド価値や評判もゼロから積み上げていかなければなりません。これには膨大な時間と費用がかかりますが、M&Aなら従業員や設備、評判や経営ノウハウも一緒に引き継ぐことができます。

スケールメリットの獲得

売り手側と買い手側が同業だった場合、ブランド力の向上や大量仕入れによるコストの削減、店舗数の拡大といったスケールメリットを獲得できます。

例えば、買い手側が店舗展開していないエリアにある飲食店を買収するとします。新たな店舗を獲得するだけでなく、その店舗を利用していた顧客やその店舗へ食材を卸す業者とのつながりも獲得できます。

シナジー効果の獲得

買い手側はM&Aによってシナジー効果の獲得も可能です。例えばすでに展開している自社の宿泊施設があった場合、売り手側の飲食店の人気メニューを宿泊施設で提供できます。つまり、譲受することで自社の別事業も発展する可能性があるということです。

従業員の獲得

売り手側に勤める従業員も一緒に譲受するため、人材を確保する手間が省けます。店長などの中核ポジションの従業員を譲受することでM&A後の店舗運営がスムーズに進みます。アルバイトなどの非正社員を新たに雇う必要もほとんどないため、採用や育成の手間やコストが不要です。

飲食業界でM&Aを実施する際の相場・価格決定要素

飲食業界におけるM&Aの取引価格は以下の項目に左右されます。

・経営状況

・店舗の立地

・店舗数

・店舗の広さ

・ブランド力

・設備の充実度

・提供する飲食のジャンル

上記の項目は売り手ごとに異なるため明確な相場価格は述べられませんが、実際の取引ではバリュエーション(企業価値評価)を行うことで算出します。

バリュエーションには、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチの3つがあります。

コストアプローチ

コストアプローチとは事業の資産や負債(純資産)を基準に譲渡額を算出する方法です。過去の事業で得た純資産をもとに算出するため客観性が高いですが、収益性や市場の状況は反映されにくい面があります。

マーケットアプローチ

マーケットアプローチとは飲食業界における市場価値を基準に譲渡額を算出する方法です。同業他社の事業価値や類似のM&A事例を参考に企業の価値を評価するため客観性が高い方法ですが、個別の価値が反映されにくい面があります。

インカムアプローチ

インカムアプローチとは評価対象企業の利益予想などのキャッシュフロー計画をもとに、譲渡額を算出する方法です。対象企業の将来性や独自の価値を評価結果に反映させられる方法ですが、将来性に関する恣意性を排除できず、客観性に乏しい面があります。

飲食業界のM&A事例

飲食業界に関するM&A事例を下記ご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例①-有限会社てっちゃんの事例

有限会社てっちゃんは北海道で人気を得ていた海鮮居酒屋です。新型コロナウイルス感染症の影響で2020年2月ごろからキャンセルが続き、売り上げが前年の1割程度となっていました。前社長は冷蔵庫のリース料の支払いが終わる3年後まではなんとか継続しようとしていましたが、赤字による損失の拡大を防ぐために廃業を決意します。

しかし、後継者となる現社長の、「てっちゃん」への愛着が強かったことから、廃業ではなく継続していく道を模索し始めます。

事業承継の専門家へ相談したことをきっかけに、新型コロナウイルス感染症拡大によるニーズの変化に寄り添う形で、人気メニューだった餃子をテイクアウトとイートインで提供することにします。さらに低糖質で健康を意識した餃子を開発し、新たな形で経営を継続することになりました。

このような経緯となったのは、同社には借入金もなく財務内容がよかったこと、道内外でも人気の居酒屋としてブランド化されていたことなどが理由です。基盤がしっかりしている経営資源を、時代に寄り添った営業戦略に乗せることでM&Aによる事業承継が成功しました。

出典:中小企業庁「 2021年版 中小企業白書」ー第1節 事業承継を通じた企業の成長・発展

(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/chusho/b2_3_1.html)

事例②-とんfe 麦多朗の事例

岩手県にある「とんfe 麦多朗」は、素材の甘味や旨みを生かした豚汁が看板メニューの豚汁専門店です。開業2年後には創業者の大村さんが病気で店を手放しましたが、13年後の2019年に再開業します。新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、新メニューの開発やテイクアウトに舵を切ったことなどで、経営を継続できる状態を維持しました。

しかし、このとき大村さんは74歳で、仕込みで体が悲鳴を上げるような状態だったため、若い経営者へ事業を譲渡することに決めました。

譲受先は、小中高校生向けの学習塾を経営する合同会社です。代表の館石さんは以前から飲食店運営を視野に入れており、かつとんfe 麦多朗の豚汁のファンだったため、事業継承を引き受けました。

交渉開始から約4カ月という短期間で契約できたのは、契約に向けて両者が歩み寄った結果です。譲受した舘石さんは、塾を利用する子どもたちに豚汁を提供できれば親御さんの負担を減らせると考えており、今後は塾とのコラボも検討しているとのことです。

一方、売り手側である大村さんは、若い世代に事業を継承したことで、今まで難しかった新しい客層の獲得に期待を寄せています。

参照元:〈事例18〉とんfe麦多朗|第三者承継の事例紹介

(https://shoukei.smrj.go.jp/case/case-third_party_inherited/case-third_party_inherited-18.html)

事例③-コロワイドによるフレッシュネスバーガーの買収(大手事例)

2016年、牛角やしゃぶしゃぶ温野菜を運営するコロワイドは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」を運営するフレッシュネスを買収しました。フレッシュネスバーガーは、国産食材を使用したこだわりのハンバーガーで知られ、健康志向の高い顧客層に人気です。

コロワイドは、この買収により、健康志向の強い消費者層へのアプローチを強化し、従来の焼肉やしゃぶしゃぶ業態とは異なる新たな事業領域を開拓しました。フレッシュネスの全国展開と、既存の店舗運営ノウハウを活かして、コロワイドグループ全体の売上を拡大しています。

引用元:https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/14/news080.html

事例④-ゼンショーホールディングスによるココスジャパンの譲り受け(大手事例)

2019年、ゼンショーホールディングスは、ファミリーレストラン「ココス」を運営するココスジャパンを買収しました。ゼンショーは、すき家を始めとする多業態で外食産業に強い影響力を持つ企業で、今回の買収により、ファミリーレストラン市場でのプレゼンスをさらに強化しました。

このM&Aは、ゼンショーがファミリーレストランという新たな客層を獲得するための戦略的なものであり、既存のすき家やなか卯などのチェーンとのシナジー効果を期待しています。また、ゼンショーの効率的な物流システムを活用することで、食材コストの削減を図り、店舗運営の効率化を進めています。

引用元:https://www.zensho.co.jp/jp/ir/ir_news/resource/pdf/19.11.7.zhd1.pdf

事例⑤-クリエイト・レストランツ・ホールディングスによるイクスピアリ飲食事業の買収(大手事例)

2018年、クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、オリエンタルランドの子会社であるイクスピアリの直営飲食事業を買収しました。イクスピアリは千葉県浦安市に位置する複合商業施設で、飲食事業は施設内の人気業態の一つでした。

クリエイト・レストランツは、このM&Aにより施設内のカフェやレストランを引き継ぎ、飲食事業の運営を拡大。観光客や地元の顧客に対応する高いサービス品質を維持しながら、グループ全体のブランド価値を向上させました。この買収により、クリエイト・レストランツは首都圏でのシェアを拡大し、さらなる成長を図っています。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25569830R10C18A1TJ1000/

飲食業界でM&Aを実施する流れ

飲食業界でM&Aを実施する際の流れは以下のとおりです。

M&Aの専門家へ相談

まずはM&Aの専門家であるM&A仲介会社などに相談しましょう。M&Aを行う目的や条件を伝えて、仲介会社との契約を進めます。

仲介会社とは、秘密保持契約およびアドバイザリー契約を締結します。

秘密保持契約は、重要情報を漏洩させないために締結する契約です。売り手側・買い手側のどちらも適切なタイミングで従業員や世間にM&Aを行うことを通達する必要があり、思わぬところから情報が漏れないようにするために欠かせません。

アドバイザリー契約は、仲介会社にアドバイスやM&Aのクロージングまでをしてもらうために締結する契約です。仲介会社などの専門家は独自の情報をもちあわせており、M&Aを行うときに適切なアドバイスを受けられます。アドバイザリー契約の締結後には仲介料を支払うため、費用についてあらかじめ確認しておきましょう。

マッチング候補の検討と選定

M&A仲介会社との契約が完了したら、マッチング候補の検討と選定が行われます。

その際、売り手側は仲介会社に対し、自社情報や重要書類の提出を行います。提出するのは、決算書や損益計算書などの経営状況が分かる書類です。一般的には仲介会社のテンプレートに則って情報を提供します。

これらの情報を活用し、マッチング候補の検討・選定を行うので、自社情報を提供する際には虚偽の申告などはせずすべて正直な情報を渡すことが大切です。

さらに、先述したバリュエーション(企業価値評価)を行い、譲渡額を決定します。

トップ面談の実施

マッチング候補の選定が完了したら、M&Aを行う企業の経営者同士がトップ面談を行います。トップ面談は、社風やM&Aを行う目的の確認、疑問点の解決など、双方の理解を深めることを目的としています。

トップ面談実施後にM&Aを行うことを決めた場合は、買い手側が意向表明書を提示します。これは、売り手側に対してM&Aに前向きであることを伝える手段です。ただし、意向表明書の提示は義務ではありません。

基本合意書の締結

売り手・買い手の両者が合意の上でM&Aを進めることが決まったら、基本合意書を締結します。基本合意では取引価格やM&Aスキーム、独占交渉権の確認などを行います。

基本合意書の締結は、上記の内容を最終契約前に確認する役割があり、一部の条項を除いて法的拘束力はありません。

デューデリジェンス

デューデリジェンスは買い手側が実施します。売り手側に対して念入りな調査(監査)を行い、本当にM&Aを実施しても問題ないかを確認する工程です。税務や法務、労務、財務、ITなどについて士業や専門家に買い手側企業の情報を精査してもらいます。

基本合意を締結した段階では明らかになっていなかった事実が発見される場合もあります。買い手側にとっては、飲食店の事業を受け継ぐ際に知らなかったリスクも一緒に譲受しないようにするために大変重要な調査です。

最終契約

デューデリジェンスが完了したら、最終契約に移ります。基本合意の内容をもとに、最終条件の交渉もこの段階で行います。交渉の主な項目は、最終的な譲渡金額や譲渡の範囲、譲渡後の従業員の待遇などです。

交渉が完了し条件が固まったら、最終契約を締結します。最終契約は法的拘束力をもつため、締結後に契約違反があった場合は、法的措置を受けることになるので注意が必要です。契約を締結したら、契約内容に則って譲渡を実施します。

まとめ

経営改善や後継者問題の解決、新規事業の資金確保のためなど、M&Aを行うことは飲食店オーナーにとってメリットが多数あります。飲食店の譲渡を検討中の場合は、譲渡の目的や条件などを熟考し、専門家であるM&A仲介会社に相談してみましょう。希望の条件や市場の状況などを踏まえた適切なアドバイスを受けられるとともに、条件に近い候補が見つかる可能性があります。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。