【調査分析】高知のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】高知のM&Aの市場動向について徹底解説!

事業をどう次の世代に引き継ぐか。後継者不在に悩む経営者の皆様は、この問題に頭を悩ませているのではないでしょうか。特に、人口減少や高齢化が進む地方では、事業承継は喫緊の課題となっています。そこで今回は、高知県のM&Aの市場動向について分析し、事業承継の選択肢としてのM&Aの可能性を探っていきます。

目次

高知県のM&A・事業承継の状況

高知県の後継者不在率は57.3%で、前年比0.2ポイント低下しました。2020年をピークに3年連続で改善傾向が続いています。

年代別に見ると、50代の後継者不在率が前年から4.2ポイント低下の70.6%と大幅に改善した一方、30代と40代は前年を上回りました。50代の経営者の事業承継意識は高まっているものの、若手経営者の準備は遅れている可能性があります。

業種別では運輸・通信業が前年比4.1ポイント減の55.2%と大きく改善しましたが、建設業は2年連続で不在率が上昇しています。人手不足が深刻な建設業界では、後継者育成の難しさが表れているのかもしれません。

事業承継の就任経緯は「同族承継」が50.0%でコロナ前の2019年の水準に戻り、「内部昇格」は33.3%と3割を占めました。同族内での承継が主流ではありますが、親族外承継のニーズも少なくないことがうかがえます。

これらの調査結果から、高知県のM&A・事業承継の市場動向には光と影があることがわかります。後継者不在率の改善は良い点ですが、依然として半数以上の企業が後継者問題を抱えている状況に変わりはありません。

企業の規模や業種によっても、事業承継の進捗にばらつきがあるようです。一部の業界では支援策が奏功している可能性がある反面、建設業のように深刻な人手不足が事業承継の足かせとなっているケースもあるでしょう。

また、親族内承継が定番である一方、親族外への承継を検討する企業も一定数存在しています。M&Aへのニーズは潜在的に高いと言えるかもしれません。経営者の高齢化が進む中、多様な選択肢を提示していくことが求められます。

事業承継のつまずきから廃業に至るケースも少なくありません。「あきらめ」を防ぐためにも、官民が連携し、承継前の準備から承継後のフォローまで、伴走型の支援体制を構築することが急務と言えるでしょう。

高知県の事業承継は一定の前進がみられるものの、課題も山積しています。年代や業種による濃淡も残されており、一層のきめ細やかな支援が求められます。県内企業の実情を踏まえた施策の推進が期待されるところです。

高知県の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

高知県の後継者不足は、地域や業種によって温度差があります。運輸・通信業では前年比4.1ポイント減の55.2%と大幅に改善した一方で、建設業では2年連続で不在率が上昇するなど、業種ごとの明暗が分かれています。

地域別に見ると、高知市や南国市などの都市部では後継者不在率が相対的に低く、嶺北地域や四万十町などの山間部では高い傾向にあります。地域経済の活力の差が、後継者問題にも反映されているのかもしれません。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:高知県「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231101_73.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

こうした状況を打開するため、高知県では事業承継・引継ぎ支援センターを中心にM&Aによる後継者問題の解消に取り組んでいます。同センターでは、後継者不在企業と意欲ある経営者とのマッチングを行い、事業の引継ぎを支援しています。

直近の成約事例としては、老舗旅館の事業譲渡や、建設会社の株式譲渡などがあります。いずれも後継者不在に悩む経営者と、事業拡大を目指す企業とのマッチングが成功した好事例と言えるでしょう。

M&Aによる事業承継は、課題解決の有力な選択肢の一つです。特に、深刻な人手不足に悩む建設業界などでは、同業他社との統合により、優秀な人材を獲得できる可能性があります。

ただし、M&Aは親族内承継や従業員承継と比べるとハードルも高くなります。企業文化の違いから、人材の融合がうまくいかないケースも少なくありません。慎重な検討と、統合後の丁寧なフォローが欠かせません。

事業承継・引継ぎ支援センターの支援により、高知県でもM&Aの成約事例が増えつつありますが、まだ道半ばと言えるでしょう。早期の準備と専門家の助言が成功の鍵を握ります。

人口減少や高齢化が加速する中、後継者問題はますます深刻化することが予想されます。M&Aを選択肢の一つとしつつ、多角的なアプローチを進めていくことが求められます。官民が連携し、きめ細やかな支援を継続していくことが何より重要でしょう。

高知県の休廃業・解散の動向

2023年の高知県の休廃業・解散件数は303件で、前年比8.6%増加しました。高知県の休廃業・解散件数は四国4県の中で3番目に多く、休廃業・解散率も3.15%と、四国4県の中で3番目に高い水準にあります。

全国的に見ても、高知県の休廃業・解散率は高い部類に入ります。厳しい経営環境の中で、廃業を余儀なくされる企業が少なくない状況がうかがえます。

業種別では、宿泊業や飲食サービス業での休廃業・解散件数が目立ちます。コロナ禍の影響が大きかった業界と言えるでしょう。一方、製造業や建設業では相対的に休廃業・解散件数は少なくなっています。

地域別に見ると、高知市や南国市などの都市部で休廃業・解散件数が多くなっています。競争の激しい都市部では、事業継続のハードルが高くなる傾向にあるのかもしれません。

事業承継の遅れが、休廃業・解散の増加につながっている可能性は否定できません。後継者不在のまま事業継続を断念するケースは少なくないと考えられます。

休廃業・解散を防ぐためには、事業承継支援の充実が欠かせません。特に、小規模企業や個人事業主に対する支援が重要となるでしょう。事業承継・引継ぎ支援センターなどの専門機関による伴走支援に期待がかかります。

M&Aも休廃業・解散を防ぐ手段の一つとなり得ます。事業の存続を望む企業と、事業拡大を目指す企業とのマッチングを進めることで、廃業を回避できる可能性があります。

ただし、M&Aは万能薬ではありません。譲渡側の企業価値を高め、買い手企業にとって魅力的な提案ができるよう、入念な準備が必要です。専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが求められるでしょう。

高知県の休廃業・解散の状況は決して楽観できるものではありません。事業承継の遅れが、廃業リスクを高めている可能性は高いと言えます。官民が連携し、小規模企業に寄り添った支援を進めていくことが何より重要です。

M&Aも選択肢の一つとして検討しつつ、個々の企業の実情に合わせた最適な承継方法を見出していくことが求められます。休廃業・解散を防ぎ、地域経済の活力を維持するためにも、事業承継支援の一層の充実が期待されるところです。

「株式会社帝国データバンク」「四国地区 休廃業・解散 動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240103_71.pdf(2024年3月28日閲覧)

高知県の人手不足状況

高知県の正社員の人手不足割合は39.3%で、四国4県の中で最も低い水準にあります。一方、非正社員の人手不足割合は27.5%で、香川、愛媛に次いで3番目に高くなっています。

業種別では、宿泊業や飲食サービス業での人手不足が目立ちます。コロナ禍で需要が落ち込んだ影響もあり、人材の確保が難しくなっているようです。一方、製造業や情報通信業では相対的に人手不足感は低くなっています。

地域別に見ると、高知市や南国市などの都市部で人手不足感が高くなっています。特に、非正社員の不足感が強い傾向にあります。人口が集中する都市部では、人材獲得競争が激しくなっているのかもしれません。

高知県では比較的正社員の確保がしやすい状況にありますが、非正社員の不足感は高く、人材の定着や育成が課題となっているようです。特に、宿泊業や飲食サービス業などのサービス業では、人手不足が深刻化しています。

「株式会社帝国データバンク」「四国地区 人手不足に対する企業の動向調査(2024 年 1 月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240301_71.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

人手不足の解消策の一つとして、M&Aによる人材の獲得が注目されています。同業他社との統合により、優秀な人材を獲得できる可能性があります。実際に、人材不足を理由とするM&Aの事例も見られるようになりました。

ただし、M&Aは人材獲得の万能薬ではありません。企業文化の違いから、人材の融合がうまくいかないケースも少なくありません。慎重な検討と、統合後の丁寧なフォローが欠かせません。

人手不足は、事業承継の障壁の一つとなっています。後継者候補がいても、人手不足のために事業を継続することが難しいケースは少なくありません。人材の確保と育成は、事業承継を円滑に進める上でも重要な課題と言えるでしょう。

高知県の人手不足は、全国と比べると相対的に低い水準にあるものの、一部の業種や地域では深刻化しています。人口減少が進む中、人材の確保と定着は容易ではありません。

M&Aを人材獲得の手段の一つとして検討することも有効ですが、それ以上に、魅力ある職場環境の整備や人材育成の強化など、地道な取り組みが求められます。官民が連携し、きめ細やかな支援を続けていくことが何より重要でしょう。

高知でのM&A成約事例5選

以下は、高知で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1.ウエルシアHDが株式会社よどやを譲り受け

ウエルシアホールディングスは、株式会社よどやを買収し、完全子会社化しました。

よどやは四国地方を中心にドラッグストアを展開しており、ウエルシアHDはこのM&Aにより四国での店舗拡大を目指します。

この統合は、地域に密着したサービスの強化と、両社の経営基盤の統合による効率化を狙っています。ウエルシアは、全国的な展開をさらに強化し、医薬品や日用品の提供体制を拡充する見込みです。

引用元:https://data.swcms.net/file/welcia/ja/news/auto_20191009406199/pdfFile.pdf

2. こうぎん地域協働投資事業有限責任組合による海商への資本参加

高知銀行が出資して設立された「こうぎん地域協働投資事業有限責任組合」は、大阪市の「海商」に資本参加し、4000万円の出資を行いました。

海商は、鮮魚や惣菜の企画・製造・販売を行う企業で、特に介護食「海商のやわらかシリーズ」で事業を拡大しています。

この資本参加により、高知県内の食品産業の振興に寄与しています。

引用元: https://www.revic.co.jp/pdf/news/2017/170803newsrelease.pdf

3. 四国情報管理センターによる三信電気の徳島支店事業譲渡

四国情報管理センター(高知県高知市)は、三信電気(東京都)から徳島支店に関わるシステム開発・販売事業を譲り受けました。

この譲渡により、四国情報管理センターは四国地域でのICTソリューション提案力を強化し、顧客サービスの向上を図っています。

引用元: https://www.jokan.co.jp/osirase_160215.html

4. SHIFT PLUSによるdataremerへの資本業務提携

SHIFTの子会社であるSHIFT PLUS(高知市)は、人工知能技術開発を手掛けるdataremer(高知県南国市)に資本参加し、資本業務提携を結びました。

この提携により、AI技術を活用した新たなカスタマーサポートサービスの開発を進め、企業間のシナジーを生かした付加価値の高い事業展開を目指しています。

引用元:https://www.shiftinc.jp/news/news-1982/

5. こうぎん地域協働投資事業有限責任組合による土佐酒造への資本参加

高知県土佐町にある「土佐酒造」は、こうぎん地域協働投資事業有限責任組合から4000万円の無議決権優先株および社債の引き受けを受けました。

土佐酒造は、国内外の酒類品評会で高評価を受けており、資本参加により海外輸出の拡大を図っています。

引用元:https://www.revic.co.jp/pdf/news/2016/160831newsrelease.pdf

高知県でのM&A・事業承継の進め方

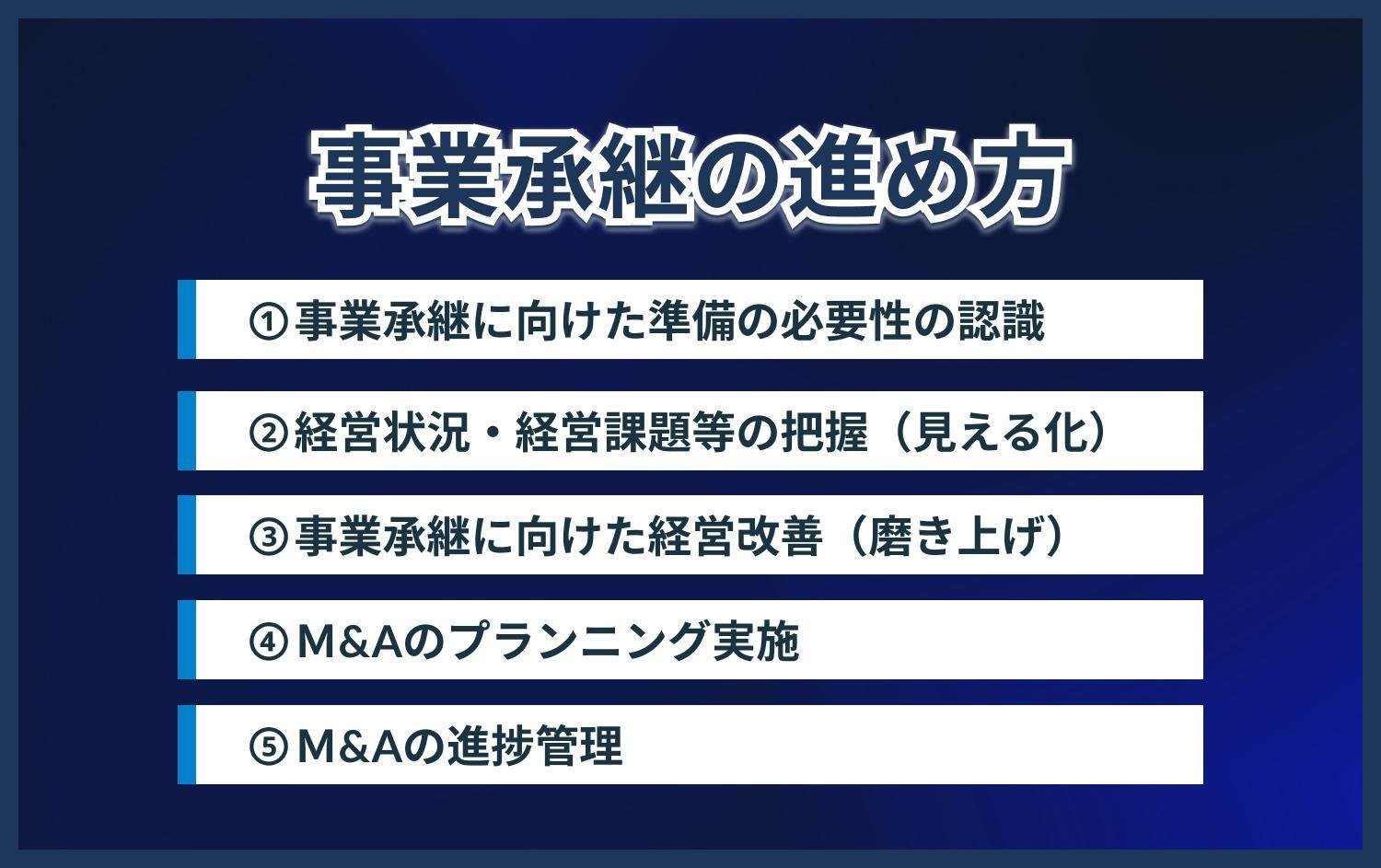

ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、高知県でのM&A・事業承継の進め方を解説していきます。事業承継は一朝一夕では進みません。計画的な準備と実行が成功の鍵を握ります。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、早ければ早いほど良いと言えます。経営者の年齢が60歳に達する頃までには、具体的な準備に着手することが望ましいでしょう。

特に、60歳を超えている経者の場合は、一刻の猶予もありません。スピード感を持って取り組むことが求められます。まずは、身近な支援機関に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

事業承継は、経営者の人生の集大成とも言える重要な局面です。後継者に自社の想いを引き継ぐためにも、早期の準備が欠かせません。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を円滑に進めるためには、自社の経営状況を正確に把握することが大切です。会社の強みや弱み、経営資源や知的資産などを洗い出し、”見える化”することが求められます。

具体的には、財務諸表の分析や、自社の製品・サービスの競争力の評価などが挙げられます。また、従業員の状況や、取引先との関係性なども重要なポイントです。

加えて、事業承継に向けた課題の洗い出しも欠かせません。後継者候補の有無や、親族内株主の理解、将来の相続発生なども見据えた準備状況を確認しておきましょう。

経営状況や経営課題を”見える化”することで、事業承継に向けた具体的なアクションプランを立てやすくなります。専門家の助言を得ながら、着実に準備を進めていくことが重要です。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継は、単なる経営権の引継ぎではありません。後継者に、より良い状態で会社を引き継ぐことが大切です。そのためには、事業承継に向けた経営改善が欠かせません。

具体的には、本業の競争力強化や、経営体制の総点検、財務経営力の強化などが挙げられます。自社の強みを伸ばし、弱みを克服することで、より魅力的な企業に磨き上げていくことが求められます。

また、過剰債務など、財務面での課題がある場合は、早期の事業再生に着手することも重要です。放置すれば、事業承継の障壁となりかねません。

事業承継は、会社の体質を改善する絶好の機会とも言えます。後継者に希望の持てる会社を引き継ぐためにも、入念な経営改善が欠かせません。

ステップ4:M&Aの工程の実施

事業承継の選択肢の一つとして、M&Aが注目されています。自社の状況に合わせて、M&Aを検討してみるのも一案です。

M&Aを実行する際は、まず、譲渡の意思決定が必要です。その上で、M&A仲介会社の選定、企業価値の評価、マッチング、交渉などのプロセスを進めていきます。

M&Aは専門性の高い分野です。専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが大切です。特に、企業価値の評価は、M&Aの成否を左右する重要なポイントです。財務面だけでなく、技術力や人材、ブランド力なども含めて、総合的に評価することが求められます。

また、マッチングや交渉の段階では、相手先企業の意向を正確に把握することが欠かせません。有益な関係を築けるよう、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

M&Aは、事業承継の有力な選択肢ですが、リスクも伴います。専門家の助言を得ながら、メリットとデメリットを慎重に見極めることが重要です。

ステップ5:事業承継の実行

事業承継の方法が決まったら、いよいよ実行段階です。M&Aの場合は、契約書の締結や、資産の移転、経営権の移譲などの手続きを進めていきます。

事業承継は、法的にも税務的にも複雑な側面があります。弁護士や税理士など、専門家の協力を得ながら、手続きを進めることが大切です。

また、事業承継は、経営者の人生の集大成とも言える重要な局面です。後継者に想いを引き継ぐためにも、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

事業承継の実行は、ゴールではありません。承継後の経営をいかにサポートするかも重要なポイントです。必要に応じて、経営指導などの支援を行うことも検討しましょう。

事業承継は、会社の未来を左右する重要な意思決定です。周到な準備と、専門家の助言を得ながら、着実に進めていくことが何より大切です。

高知県でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

最後に、高知県でM&A・事業承継に関する相談ができる主な機関を紹介します。事業承継は、一人で抱え込むには荷が重すぎる課題です。周囲の支援を上手に活用することが大切です。

よろず支援拠点

高知県には、高知県よろず支援拠点が設置されています。経営全般に関する相談に対応してくれるワンストップ相談窓口です。

事業承継に関しても、豊富な知識を持つコーディネーターが在籍しています。課題の整理から、具体的な承継プランの策定まで、丁寧にサポートしてくれます。専門的な相談にも対応可能なので、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。

商工会議所・商工会連合会

商工会議所・商工会は、地域の中小企業に最も身近な支援機関です。日頃から経営に関する相談を受けているため、事業承継の課題にも精通しています。

特に、事業承継に関する税務や法務の相談は、商工会議所・商工会の強みと言えるでしょう。士業専門家と連携し、きめ細やかなアドバイスを提供してくれます。

事業承継・引継ぎ支援センター

高知県事業承継・引継ぎ支援センターは、事業承継に特化した支援機関です。M&Aや経営資源の引継ぎに関する相談に幅広く対応しています。

センターには、M&Aの専門家が在籍しています。企業価値の評価や、マッチング、交渉など、M&Aの実務に関する支援も行っています。

また、事業承継が困難と見込まれる場合には、廃業に関する相談にも乗ってくれます。事業承継の選択肢を幅広く提案してくれるので、ぜひ活用したい機関です。

中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業支援のプロフェッショナルです。高知県にも多くの中小企業診断士が活躍しています。

中小企業診断士は、経営全般に関する高度な知見を持っています。事業承継に関しても、課題の分析から、具体的な承継プランの策定まで、専門的な支援が可能です。

特に、経営改善や事業再生に関する支援は、中小企業診断士の強みと言えるでしょう。事業承継に向けた磨き上げにも力を発揮してくれます。

税理士・公認会計士

事業承継には、税務や会計の知識が欠かせません。特に、M&Aを検討する際は、税理士や公認会計士の助言が重要です。

高知県内には、事業承継に精通した税理士・公認会計士が多数います。財務面でのアドバイスはもちろん、M&Aの実務面でのサポートも行ってくれます。

税理士・公認会計士は、日頃から中小企業の経営に深く関わっています。事業承継に関する課題にも精通しているので、ぜひ相談してみましょう。

金融機関

メインバンクを中心に、地域の金融機関も事業承継を支援しています。M&Aに関する情報提供や、資金面でのサポートなどを行っています。

特に、事業承継に関する資金ニーズは、金融機関の強みと言えるでしょう。事業承継資金の融資や、M&Aファイナンスなど、きめ細やかな金融支援を提供しています。

また、金融機関は、地域の企業ネットワークの中心的な存在です。M&Aのマッチングにも力を発揮してくれます。事業承継の相談先として、ぜひ検討したい機関です。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aに特化したサービスを提供する仲介会社も、事業承継の心強い味方です。高知県内にも、実績豊富な仲介会社が複数あります。

M&A仲介会社の選定は、慎重に行うことが大切です。成約実績や、業界に関する知見、M&Aの種類に応じた専門性などを見極めることが求められます。

また、成功報酬以外の手数料体系が明確か、自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるかも重要なポイントです。複数の仲介会社に相談し、比較検討することをおすすめします。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構は、国が設置した中小企業支援の専門機関です。高知県にも、四国本部が置かれています。

中小機構は、支援機関の支援とも言われます。事業承継支援に取り組む支援機関に対し、ノウハウの提供や、人材育成などを行っています。

特に、事業承継ガイドライン第3版に関する研修会などは、支援機関の実務に役立つと評判です。支援機関の支援力向上にも貢献しているので、間接的に事業承継を支えている存在と言えるでしょう。

以上、高知県内の主な相談先を紹介しました。事業承継は、専門性の高い分野ですが、支援機関の力を借りることで、着実に前に進めることができます。

まずは、身近な支援機関に相談してみることをおすすめします。そこから、必要に応じて専門機関につなげてもらうと良いでしょう。事業承継は、オール高知で取り組む課題です。支援機関の力を借りながら、着実に準備を進めていきましょう。

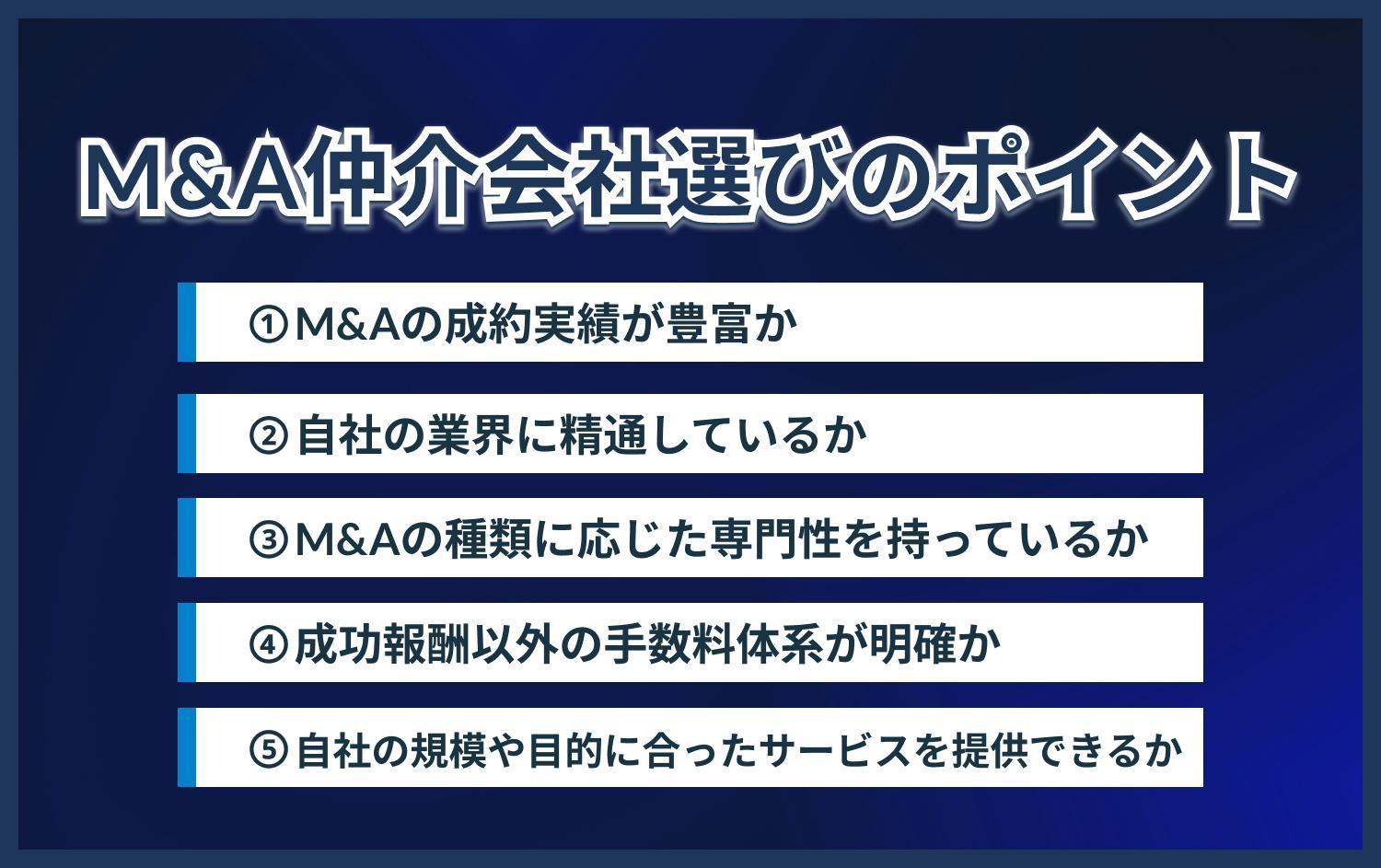

高知県のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aを検討する際は、信頼できる仲介会社を選ぶことが大切です。高知県内にも、複数のM&A仲介会社がありますが、どのように選べば良いのでしょうか。

M&Aの成約実績が豊富か

まず重要なのは、M&Aの成約実績が豊富かどうかです。実績の多い仲介会社は、M&Aのノウハウが蓄積されています。課題解決に向けた的確なアドバイスが期待できます。

自社の業界に精通しているか

また、自社の業界に精通しているかも大切なポイントです。業界特有の事情を理解している仲介会社は、マッチングや交渉がスムーズに進みやすくなります。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

加えて、M&Aの種類に応じた専門性も見極めたいところです。買収、合併、事業譲渡など、M&Aにはさまざまな手法があります。自社の目的に合った専門性を持つ仲介会社を選ぶことが大切です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

手数料体系の明確さも重要なポイントです。成功報酬以外にも、様々な手数料がかかるケースがあります。トラブル防止のためにも、手数料体系は明確にしておきたいものです。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

最後に、自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるかも確認しておきましょう。規模の大小に関わらず、丁寧な対応をしてくれる仲介会社が望ましいと言えます。

M&A仲介会社選びは、事業承継の成否を左右する重要な意思決定です。自社の状況をしっかりと伝え、相性の良い仲介会社を見つけることが何より大切です。

安易に大手を選ぶのではなく、自社にとって最適な仲介会社を探してみてください。きっと、事業承継の心強いパートナーが見つかるはずです。

まとめ

以上、高知県のM&Aの市場動向について、詳しく解説してきました。高知県の事業承継は、一定の改善が見られるものの、依然として多くの課題を抱えています。

後継者不在率は、全国と比べて低い水準にありますが、年代や業種による偏りも見られます。事業承継の遅れが、休廃業・解散の増加につながっている可能性も否定できません。

人手不足も、事業承継の障壁の一つとなっています。特に、宿泊業や飲食サービス業など、一部の業種では深刻な状況が続いています。

こうした課題の解決に向けて、M&Aへの期待が高まっています。実際、高知県でもM&Aの成約事例が増えつつあります。課題解決の選択肢の一つとして、M&Aを検討する価値は十分にあると言えるでしょう。

ただし、M&Aは万能薬ではありません。入念な準備と、専門家の助言が欠かせません。特に、企業価値の評価やマッチング、交渉など、専門性の高い分野では、経験豊富な仲介会社の力を借りることが大切です。

事業承継は、経営者の人生の集大成とも言える重要な局面です。後継者に想いを引き継ぐためにも、早期の準備と計画的な実行が求められます。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。