【調査分析】名古屋のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】名古屋のM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、名古屋を中心とした愛知県、東海地方のM&A市場の現状を丁寧に解説しつつ、事業承継の具体的な進め方や相談先などについても詳しくご紹介していきます。

M&A・事業承継の状況

名古屋を含む愛知県の社長の平均年齢は、2022年時点で59.5歳となっており、全国平均の60.4歳よりは若干低いものの、12年連続で上昇しています。

60歳を超える経営者の割合も5年前と比べて4.6ポイント上昇し、全体の79.6%を占めるに至っています。一方、40歳未満の若手経営者の割合はわずか3.2%にとどまっており、中小企業の高齢化が着実に進行している状況が浮き彫りになっています。

このように経営者の高齢化が進む中、実際に社長が交代する際の平均年齢は68.1歳と、かなり高い年齢になってからバトンタッチするケースが多いのが実情のようです。70歳が目前に迫った経営者が、ようやく後継者問題に本腰を入れ始めるというのでは、準備期間も十分に確保できません。事業承継は一朝一夕では進まない取り組みですので、60歳頃にはその準備に着手し、計画的に進めていく必要があります。

業種別に見ると、不動産業の社長平均年齢が62.0歳で最も高く、80歳以上の割合も9.0%に上りました。長年の経験と人脈を武器に経営の指揮を執り続ける高齢オーナーが多いのが、不動産業界の特徴と言えそうです。一方、若手の起業が比較的多いサービス業は58.3歳で最も低い結果となっていますが、それでも経営者の6割近くは50代以上となっています。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画: 愛知県「社長年齢」分析調査(2022 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s230602_40.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

人手不足の深刻化や経営者の高齢化など、中小企業が直面する経営課題は年々、複雑さを増しています。後継者不足に悩む経営者にとって、こうした課題を克服しながら一人で会社を切り盛りしていくのは、かなりの負担になるのは間違いありません。そこで選択肢の一つとして浮上するのが、M&Aによる事業承継です。

実際、名古屋を含む愛知県でもM&Aを通じた事業承継の事例が徐々に増えつつあります。自社の事業を引き継いでもらえる受け皿企業を見つけることで、従業員の雇用を守りながら、事業を存続させることが可能になるからです。会社を丸ごと譲渡するケースだけでなく、一部の事業を切り出して承継してもらう選択肢もあります。

ただし、M&Aを成功させるためには、早い段階から準備を始め、専門家の支援を受けながら進めていくことが欠かせません。安易に考えて取り組むと、思わぬトラブルに見舞われる恐れもあります。事業承継の有力な選択肢としてM&Aを検討するなら、まずは自社の経営状況を客観的に整理したうえで、身近な支援機関に相談するところから始めるのがよいでしょう。

休廃業・解散の動向

事業承継が計画的に行われず、いわゆる「黒字廃業」に追い込まれるケースが愛知県でも目立ってきました。2023年の愛知県内企業の休廃業・解散件数は3,439件で、前年比14%増と大幅に増加しています。新型コロナウイルス感染症の影響で抑制されていた休廃業が、物価高や人手不足などを背景に一気に増加し、「あきらめ廃業」が広がりつつあるのです。

休廃業した企業のうち、黒字だった企業の割合は50.3%と2年連続で低下しました。資産超過かつ黒字という、財務面では比較的健全な状態で休廃業に至るケースも全体の13.2%を占めており、事業承継の難しさを物語っていると言えるでしょう。

休廃業企業の経営者の平均年齢は70.2歳と前年から若干低下したものの、依然として高齢であることに変わりはありません。60代以上の経営者が全体の83.9%を占める状況は深刻です。「いつかは誰かに」と考えながらも、具体的な承継先が見つからないまま廃業を選択せざるを得ない高齢経営者が多いのが実情なのです。

業種別に見ると、建設業の休廃業件数が388件で最多となりました。人手不足が深刻な建設業界では、事業継続のめどが立たずに廃業する企業が後を絶ちません。一方、前年比の増加率が最も高かったのは卸売業の33.5%増でした。業種の細分類では自動車整備業が前年比200%増と突出した伸びを示しており、経営環境の変化の荒波にもまれている中小企業の姿が浮かび上がります。

先行きの見通しとしては、無理に事業継続するよりも、経営資産を引き継いだうえでの「前向きな廃業」の考え方も徐々に浸透しつつあります。とはいえ、廃業を選択する企業の増加傾向は今後も続くと予想されます。新型コロナ禍から物価高、人手不足へと厳しい経営環境が続く中、事業継続か廃業かの岐路に立たされる中小企業は増える一方だからです。こうした状況に歯止めをかけるためにも、事業承継支援の強化が急務だと言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「愛知県企業「休廃業・解散」動向調査(2023) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240201_40.pdf(2024年3月28日閲覧)

名古屋でのM&A成約事例5選

以下は、名古屋で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. 三井屋工業株式会社の譲渡

自動車部品の製造を手掛ける「三井屋工業株式会社」は、名古屋市に本社を置き、1951年に設立されて以来、長年にわたって自動車業界向けの部品を供給してきました。

しかし、後継者不在の問題から、2019年に同業者への会社譲渡を決定しました。譲渡後も三井屋工業の従業員や生産体制は維持され、自社の技術力と取引先との信頼関係を背景に、買収先企業によりさらに強化されました。M&Aを通じて、買収先は自動車部品の製造力を向上させ、事業の拡大を図りました。

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000033982.html

2. ユアサ商事による丸建サービスの買収

2020年10月、名古屋市に拠点を持つ「丸建サービス株式会社」を「ユアサ商事株式会社」が買収しました。丸建サービスは、道路建設機械や基礎工事用設備の修理・メンテナンスを主に手掛けており、これまでに名古屋エリアのインフラ整備で多くの実績を築いてきました。

ユアサ商事は、建設機械分野での事業拡大を目指しており、丸建サービスの技術力とネットワークを活用して、メンテナンス事業の強化と新たなビジネスチャンスの創出を目指しています。この買収により、ユアサ商事は建設機械のレンタル事業も加速させ、メンテナンス・レンタル事業の一体化を図っています 。

引用元:https://www.yuasa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/09/46efb11038589aec54ea5fa053fb2c22.pdf

3. パーカーコーポレーションによる東海化学工業所の買収

2021年、化成品や機械事業を展開する「パーカーコーポレーション株式会社」は、名古屋市に本社を置く「東海化学工業所」を買収しました。

東海化学工業所は、医薬品や食品用乾燥剤の製造・販売を行っており、特に製造プロセスの効率化と品質管理に優れた技術を有しています。

パーカーコーポレーションは、同社の生産設備や技術ノウハウを吸収することで、自社の製造ラインを強化し、化成品や医療品分野での競争力を高めることを目指しました。これにより、両社の事業基盤が強化され、顧客ニーズに対する迅速な対応が可能となっています 。

引用元:http://www.tokai-chem.co.jp/publics/index/181/detail=1/b_id=290/r_id=33/

4. アウトソーシングによるアバンセホールディングスの買収

2020年10月、名古屋市に拠点を持つ「アバンセホールディングス」は、「アウトソーシング株式会社」によって45億円で買収されました。

アバンセホールディングスは人材派遣および業務請負を手掛けており、特に製造業や物流業界での人材サービスに強みを持っています。アウトソーシングは、国内外での人材流動化スキームを強化するため、アバンセのネットワークを活用して、グローバル展開を加速させました。特に欧州・北米・中東市場への進出を目指し、アバンセが持つ日本国内の顧客基盤と国際的な事業展開のシナジー効果が期待されています 。

引用元:https://maonline.jp/news/20201012c

5. デンソーによる東北パイオニアEGの買収

2018年12月、名古屋市に本社を置く自動車部品大手「デンソー株式会社」は、東北パイオニアEGの全株式を取得し、完全子会社化しました。

デンソーは、ファクトリー・オートメーション(FA)分野において事業拡大を進めており、東北パイオニアEGの高度な自動化技術を取り込むことで、製造ラインの効率化と生産性の向上を目指しています。デンソーは、この買収により、製造現場での自動化技術の導入を加速させ、特に自動車部品製造プロセスのデジタル化を進めています。買収金額は約109億円でした 。

引用元:https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2018/20180907-01/

名古屋でのM&A・事業承継の進め方

M&Aによる事業承継を自社の選択肢の一つとして検討したいとお考えの経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、M&Aは専門性の高い分野であり、素人判断で進めるのは難しいのが実情です。

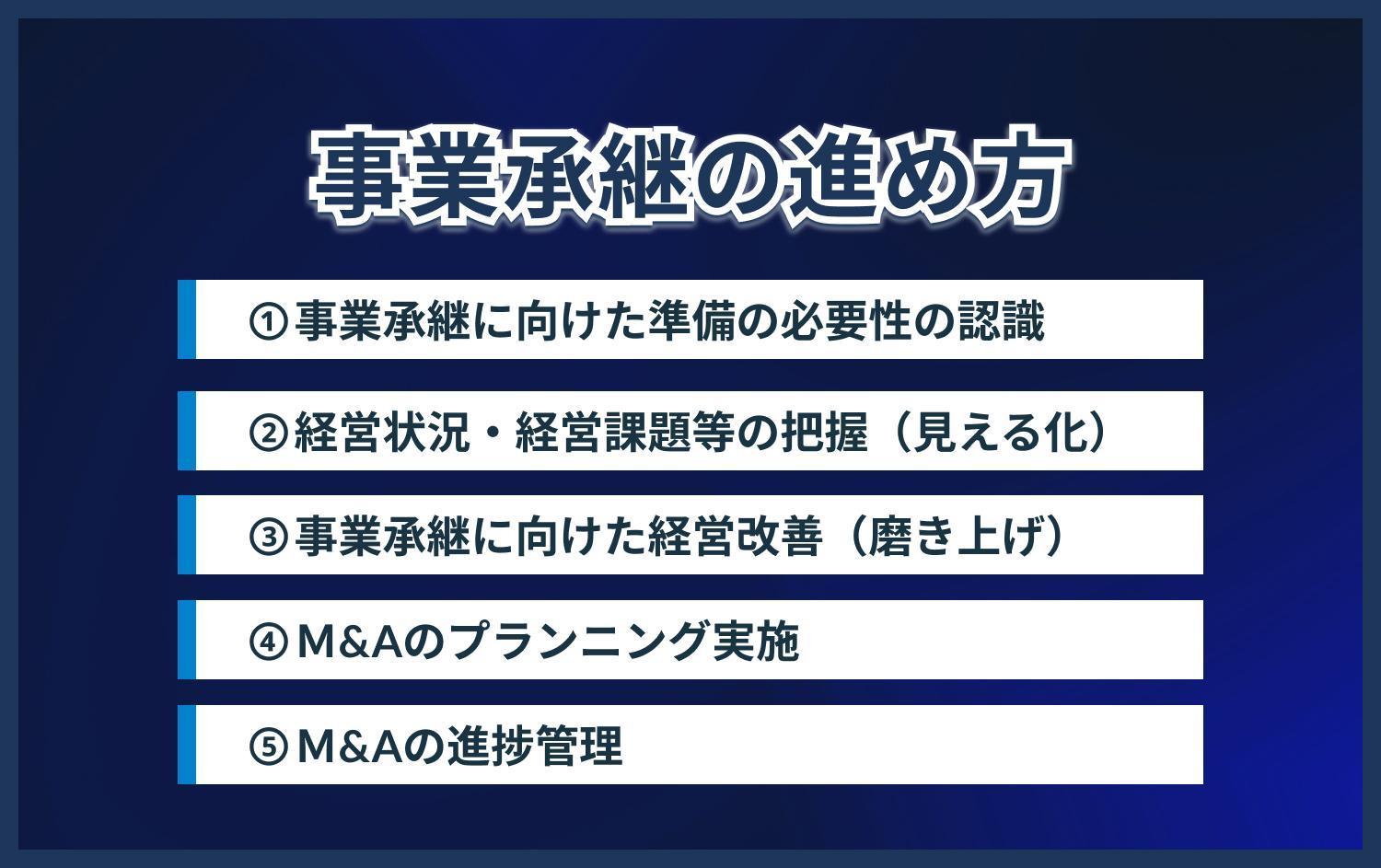

そこで本章では、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版に沿って、M&Aによる事業承継の具体的なプロセスを解説していきます。ポイントを押さえながら、段階的に進めていくことが円滑なM&Aの成功につながります。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

M&Aによる事業承継を視野に入れるなら、まず経営者自身が「事業承継の準備を始めなければ」と意識を持つことが大切です。特に、概ね60歳に達する頃が、準備着手の適切なタイミングとされています。

しかし、「60歳はまだ先の話」と先延ばしにしていると、いざというときに慌ててしまいます。すでに60歳を超えている経営者の方は、一刻も早く行動を起こしましょう。まずは、身近な中小企業支援機関に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。事業承継は一朝一夕では進みません。早めに動き出すことが何より重要なのです。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

次に取り組むべきは、自社の経営状況や経営課題を整理し、「見える化」することです。自社の業績や財務内容、人的資産や知的資産など、強み・弱みをしっかりと把握しておく必要があります。

同時に、後継者候補の有無や親族株主・金融機関など利害関係者の理解度合い、将来の相続発生を見据えた準備状況など、事業承継を進めるうえでの課題も明らかにしなければなりません。

自社の経営実態と向き合い、客観的に現状を把握することは、事業承継の第一歩と言えます。自社を魅力的に磨き上げ、M&Aに臨むためにも、自社の現状を「見える化」することは欠かせないプロセスなのです。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

自社の経営状況や課題が見えてきたら、次は事業承継に向けた経営改善に取り組む段階です。具体的には、自社の本業の競争力を高めるための取り組みや、経営体制の総点検、財務基盤の強化などが求められます。

要するに、M&Aで引き継いでもらうのだから、その前にできる限り自社の魅力や価値を高めておこうということです。譲渡先候補企業から見て、「あの会社は優良だから」と思ってもらえるよう、経営のいわば「磨き上げ」が必要なのです。

業績改善の努力を重ねても、過剰債務など深刻な課題が判明した場合は、事業再生にも着手しなければなりません。「今さら再建なんて」とあきらめるのではなく、M&Aをチャンスと捉えて、思い切って身軽になることも検討すべきでしょう。

経営改善に早めに取り組むことで、より良い条件でのM&A実現につながるはずです。事業承継に向けた準備の一環として、経営改善は避けて通れない取り組みだと認識しておきましょう。

ステップ4:M&Aの工程の実施

事業承継の方向性が固まり、自社の株式や事業の譲渡に踏み切る決意ができたら、いよいよM&Aの本格的な工程がスタートします。まず肝心なのが、M&Aの専門知識と経験を持つ仲介者(FA)選びです。

自社の業界に明るく、M&Aの成約実績が豊富なFAを見つけることが、円滑なM&Aの第一歩と言えます。FAの助言を受けながら、改めて自社の企業価値を適正に評価したうえで、FA等を通じて譲渡先候補企業とのマッチングを進めていきます。

マッチングがうまくいき、候補先企業が見つかったら、次は譲渡条件の交渉に入ります。両社の考え方の違いから、交渉が難航することも少なくありません。譲渡価格や役員の処遇、従業員の雇用継続など、詰めるべき条件は多岐にわたります。FAのアドバイスを受けつつ、歩み寄れるところは歩み寄り、譲れないところは毅然とした態度で臨むことが大切です。

加えて、M&Aの検討段階から、従業員をはじめ、取引先や地域社会など関係者への説明と理解促進に努める必要もあります。「何も聞いていない」では、かえって不信感を招きかねません。関係者の懸念に真摯に耳を傾け、丁寧に対応していくことが求められます。

条件がまとまり、最終合意に至るまでには紆余曲折がつきものですが、専門家の協力を得ながら一つひとつ乗り越えていきましょう。

ステップ5:事業承継の実行

いよいよM&Aによる事業承継の実行段階です。最終合意に至った譲渡条件に基づき、資産や人材など、引継ぎ対象となる経営資源を譲渡先企業に移転していきます。株式の名義変更などの法的手続きも、弁護士など士業の専門家の協力を得ながら、着実に進めていく必要があります。

移転対象となる資産や負債、引き継ぐ人材や顧客リストの確定、譲渡スケジュールの策定など、やるべきことは山積みです。特に、事業の根幹をなす重要顧客や仕入先との関係継承は、念入りに進める必要があります。「しっかり後を頼んだ」と安心してもらえるよう、誠実に対応することが重要です。

譲渡先企業との統合プロセスには、一定の時間を要するのが通例です。双方の企業文化の融和を図り、譲渡元の従業員のモチベーションを維持することも重要な課題です。譲渡先企業とのコミュニケーションを緊密に取りながら、ステップバイステップで統合を進めていきましょう。

事業承継の完了までには、相応の時間と労力を要しますが、最後まで諦めずに取り組んでいくことが大切です。新たな経営者の下、会社の新しい歴史の幕開けです。「良いM&A」の実現に向けて、関係者全員の協力を得ながら、ゴールを目指して進んでいきましょう。

名古屋でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

M&Aによる事業承継にご関心をお持ちの経営者の方は、まず身近な専門家に相談されることをおすすめします。しかし、「どこに相談したらよいのか」と戸惑う方も少なくないのではないでしょうか。そこで本章では、名古屋およびその周辺で事業承継の相談に乗ってくれる主要な機関を紹介していきます。

よろず支援拠点

中小企業の経営相談に乗る公的な支援機関の一つに、中小企業庁が設置する「よろず支援拠点」があります。名古屋にも拠点があり、事業承継を含む幅広い経営課題について、専門家が無料で相談に応じてくれます。「事業承継について検討を始めたいが、何から手をつければよいのか」といった初歩的な相談でも親身になって対応してもらえるので、まずは一度訪れてみるとよいでしょう。

経営安定特別相談室

名古屋商工会議所や愛知県商工会連合会は、それぞれ「経営安定特別相談室」を設置しています。ここでは弁護士や税理士など、士業の専門家が中小企業の経営相談に乗っており、事業承継に関する法的な手続きなどのアドバイスが受けられます。事業承継を本格化する際の「法的な不安を払拭したい」「具体的な手続きを教えてほしい」といったニーズに応えてくれる頼れる相談先です。

事業承継・引継ぎ支援センター

各都道府県に設置されている「事業承継・引継ぎ支援センター」は、中小企業のM&Aや事業引継ぎを専門に支援する機関です。名古屋にもセンターがあり、親族内や従業員への承継が難しいケースで、M&Aによる事業引継ぎの可能性を探ることができます。センターでは、企業データベースによるマッチング支援から、M&Aの具体的なプロセス支援まで、幅広いサポートを提供しています。事業承継の選択肢としてM&Aを前向きに検討したい場合は、ぜひ相談してみましょう。

中小企業診断士

「中小企業のホームドクター」と呼ばれる中小企業診断士は、事業承継支援のスペシャリストでもあります。事業承継計画の策定や承継先のあっせんなど、M&Aに関する専門的な助言が得られます。日頃から顧問先の経営実態に精通している中小企業診断士なら、自社に合ったオーダーメードの提案が期待できるでしょう。信頼できる中小企業診断士を見つけ、二人三脚でM&Aに取り組むのも一案です。

税理士

税務や会計の専門家である税理士も、中小企業の身近な相談相手として重要な存在です。事業承継の際のタックスプランニングや株価算定など、M&Aを税務面からサポートしてくれます。普段から親しくしている顧問税理士がいれば、「税務の専門家としての立場から見て、自社に最適な事業承継策は何か」といった相談をしてみるのもよいでしょう。

金融機関

取引金融機関もまた、事業承継支援に積極的に取り組むようになってきました。金融機関にとって、中小企業の事業承継問題は、取引先の将来を左右する重大な経営課題だからです。とりわけメインバンクは、普段から経営状況を見守り、親身にアドバイスしてくれる存在のはずです。M&Aによる事業承継を検討する際は、金融機関の担当者にも相談し、支援を参考にすることをおすすめします。

M&A仲介会社などの専門家

本格的にM&Aに取り組むステージになったら、M&Aに特化した専門の仲介会社の活用も視野に入れましょう。仲介会社の選定は慎重に行う必要がありますが、適切な会社に依頼することで、M&Aを円滑に進められます。

その際のポイントは、自社の業界に精通し、豊富なM&A成約実績を持つ会社を選ぶこと。加えて、買収や合併、事業譲渡など、予定しているM&Aの種類に応じた専門性も重要です。報酬体系が明確で、自社の規模や目的に合ったサービスが提供できる会社を探しましょう。

中小機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)は、中小企業支援のリーディング機関です。愛知県を含む中部地区にも、中部本部を設置しています。中小機構は、各地の中小企業支援機関と連携し、事業承継支援にも注力しています。支援機関の担当者向けに事業承継支援のノウハウ提供や研修なども行っており、支援機関を通じて高度な支援を受けられるでしょう。

このように、名古屋周辺には事業承継の相談先が数多くあります。経営者の方は、これらの支援機関を上手に活用しながら、自社の未来につながる最適な事業承継を実現していってください。応援しています。

名古屋のM&A仲介会社選びのポイント

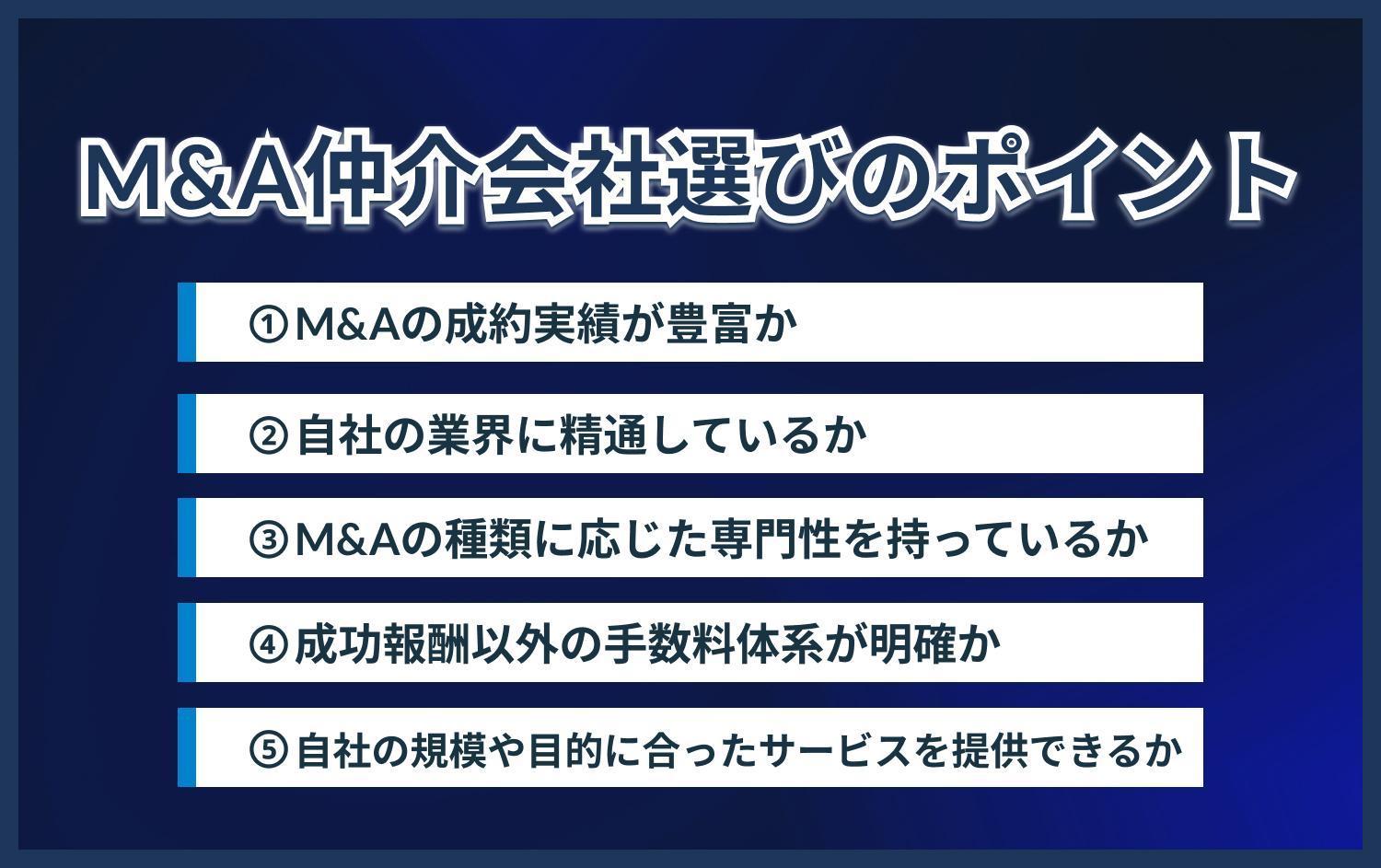

自社の事業承継にM&Aの活用を決めたら、次は信頼できるM&A仲介会社選びが重要なポイントになります。M&Aを円滑に進めるためにも、これまで数多くのM&Aを成約に導いてきた経験豊富な専門家に依頼したいものです。ただし、「どの会社に頼めばよいのか」と迷う経営者の方も多いのではないでしょうか。

そこで、M&A仲介会社を選ぶ際の主なチェックポイントを5つ挙げてみました。会社選びの参考にしてみてください。

M&Aの成約実績が豊富か

何はともあれ、依頼先の専門性の高さが何より重要です。類似案件の成約実績が豊富な会社なら、M&Aのステップごとに起こりうる課題への対処法も心得ているはずです。

自社の業界に精通しているか

自社の業界の商慣習や特性をよく理解している仲介会社でなければ、説得力のある提案は期待できません。業界事情に明るい会社選びを心がけましょう。

M&Aの種類に応じた専門性を持っているか

M&Aにはいくつかの種類があり、それぞれ進め方が異なります。買収や合併、事業譲渡など、予定しているM&Aの種類に特化した専門性のある仲介会社を探すことが重要です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬は、案件の難易度によっても異なりますが、一般的には着手金などの基本報酬と、案件成立時の成功報酬で構成されます。これらの料率があらかじめ明確になっているかどうかは、大切なチェックポイントです。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

大企業向けのM&A専門という仲介会社もあれば、中小企業を専門に扱う会社もあります。自社の規模や業種、M&Aの目的といった特性を理解し、それに合ったサービスを提供してくれる会社を選ぶことが重要です。

M&Aは専門性の高い分野だけに、仲介会社選びは慎重に進めたいものです。時間をかけてよく吟味し、信頼に足る心強いパートナーを見つけてください。

おわりに

本記事では、名古屋周辺地域におけるM&A市場の動向から、具体的なM&Aの進め方、相談先の選び方まで、幅広い視点から解説してきました。後継者不在に悩む中小企業経営者にとって、M&Aは自社の未来を切り拓く有力な選択肢の一つと言えるでしょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。