【調査分析】北陸のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】北陸のM&Aの市場動向について徹底解説!

近年、後継者不在に悩む中小企業の経営者が増加傾向にあります。特に北陸地方では、高齢化や人口減少が進む中、事業承継への不安を抱える経営者も少なくありません。

そんな中、M&Aによる事業承継が注目を集めています。しかし、M&Aについて詳しくご存知ない方も多いのではないでしょうか。

本記事を通じて、M&Aへの理解を深め、事業承継の選択肢の一つとして検討いただければ幸いです。

北陸地方の中小企業におけるM&Aと事業承継の重要性

北陸地方の中小企業でも、経営者の高齢化が大きな問題になっています。帝国データバンクが調べたところ、2023年の北陸地方では、54.45%の企業が後継者不在と回答しています。この数字は、全国平均の53.9%よりも高い水準となっています。つまり、北陸地方は全国と比べても、後継者問題がより深刻な状況にあると言えます。

このような状況の中で、事業を引き継ぐ方法としてM&Aが注目されています。M&Aを使えば、後継者問題が解決できるだけでなく、優秀な人材の確保や事業の拡大にもつながる可能性があります。実際、北陸地方でもM&Aを活用した事業承継の例が少しずつ増えてきているようです。

北陸地方の後継者不足の状況と地域差

北陸地方でも、県によって後継者不在率に差があります。2023年の調査では、富山県が59.4%で最も高く、石川県の58.5%、福井県の52.7%と続いています。こうした地域差は、それぞれの県の産業構造や企業の規模が異なることが影響していると考えられます。

全国的に見ると、関東地方の後継者不在率は53.16%で、全国平均とほぼ同じ水準です。一方、北陸地方は全国平均を上回る高い水準にあります。特に富山県と石川県は、全国でも上位に入る高い後継者不在率を示しています。

後継者問題を解消するには、M&Aによる事業承継が有効な手段の一つです。M&Aのメリットは、後継者不在の問題を解決できるだけでなく、足りない人材や技術を他社から獲得して事業の競争力を高められること、同じような事業を営む企業同士が合併することで規模のメリットを活かした効率的な経営ができることなどです。

M&Aは万能の解決策ではありませんが、事業承継の有力な選択肢の一つと言えるでしょう。後継者問題に悩む北陸地方の経営者にとって、M&Aは検討に値する選択肢だと言えます。

出典:「株式会社帝国データバンク」「特別企画:全国「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231108.pdf(2024年3月28日閲覧)

北陸地方の休廃業・解散の動向と全国との比較

事業承継がうまくいかない企業は、休業や廃業、解散を選ばざるを得ないケースもあります。2023年の北陸地方では、休廃業・解散件数が前年に比べて平均で17.5%増加しました。この増加率は、関東地方の10.0%増、全国の10.6%増を上回る水準です。

北陸地方の平均休廃業・解散率は3.24%で、全国平均の4.03%よりも低くなっています。

ただ、北陸地方でも、本来は事業を続けられる健全な企業が、事業承継の問題から休廃業を選ばなければならないケースが増えていると推測されます。

休廃業・解散は、企業がなくなるだけでなく、雇用がなくなったり、取引先に影響が出たりと、地域経済にも大きな損失をもたらします。特に北陸地方のような地方では、廃業が地域社会の衰退につながることも少なくありません。

事業が安定している段階で、計画的に事業承継を進めることが望ましいと言えます。M&Aは、休廃業・解散を防ぐ有効な手段の一つです。早い段階からM&Aの可能性を探っておくことで、より多くの選択肢を確保できるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2023)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240105.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aによる事業承継の重要性と課題

北陸地方の状況は、全国的な傾向と比べてより深刻です。後継者不在率が高く、休廃業・解散の増加率も全国を上回っています。この状況を改善するには、M&Aによる事業承継の活用が重要な鍵を握ります。

ただし、全国のデータが示すように、事業承継がスムーズに進まないケースも少なくありません。北陸地方でM&Aを活用した事業承継を成功させるには、後継者が決まった後のフォローやサポート体制を充実させることが不可欠です。

行政や金融機関、M&Aを仲介する業者などが連携して、中小企業のM&Aを支援する体制を整えることが求められます。同時に、中小企業の経営者自身も、早い段階から事業承継の準備を進め、M&Aを視野に入れた経営戦略を立てることが大切です。

北陸地方のM&Aと事業承継の動向は、日本の中小企業が直面する課題を浮き彫りにしています。今こそ、官民が一体となって取り組むべき喫緊の課題だと言えるでしょう。北陸地方の経験は、全国の中小企業にとっても参考になるはずです。

北陸でのM&A成約事例5選

以下は、北陸で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. アルビスによるオレンジマートの買収

2020年、富山県射水市に本社を置く食品スーパーマーケット「アルビス株式会社」は、同じ富山県内で4店舗を展開していた「オレンジマート」を買収しました。

アルビスは、北陸地域を中心に店舗展開を行い、地域密着型の食料品販売に強みを持っています。オレンジマートは、地元の顧客に対する長年の信頼関係を有しており、アルビスはこの買収を通じて富山県内のシェアを大幅に拡大しました。さらに、両社の物流や仕入れ体制の統合により、コスト削減や効率的な運営を実現しました。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37190960R31C18A0LB0000/

2. スギヨによるマルタ食品の買収

2016年、石川県七尾市に本社を置く「スギヨ株式会社」は、同じ水産加工業を展開する「マルタ食品株式会社」(新潟市)を買収しました。

スギヨは、カニカマやちくわなどの水産加工品で全国的に知られる企業であり、この買収により、マルタ食品が持つ技術力と製品ラインを取り込むことに成功しました。特に、マルタ食品の販路と製品開発力を活かし、スギヨは自社の製品ラインナップをさらに拡充し、事業拡大を進めています。

引用元:https://www.sugiyo.co.jp/news/1937/

3. NTNによる羽咋丸善の買収

2018年、ベアリングや自動車部品の大手メーカーである「NTN株式会社」(大阪市)は、石川県羽咋市に本社を置く「羽咋丸善株式会社」を買収しました。

羽咋丸善は、主に産業機械向けの軸受製造を行っており、特に石油機械用の製品で高い技術力を持っています。NTNは、この買収を通じて生産体制の拡充と製造技術の強化を実現し、能登地区での生産拠点としての役割を持たせることで、競争力を高めています。

引用元:https://www.ntn.co.jp/japan/news/press/news201800089.html

4. 日医工によるエルメッドエーザイの買収

2018年、富山県富山市に本社を置くジェネリック医薬品大手「日医工株式会社」は、東京に拠点を持つ「エルメッドエーザイ株式会社」を買収しました。

エルメッドエーザイは、付加価値型のジェネリック医薬品の開発・販売に強みを持っており、日医工はこの買収によって自社の製品ラインを拡大し、ジェネリック医薬品市場での競争力をさらに強化しました。この取引は、日医工が国内外での成長を目指す戦略の一環であり、今後のグローバル展開にも影響を与えています。

引用元:https://www.nichiiko.co.jp/company/press/detail/4613/735/4541_20190401_01.pdf

5. 東部ネットワークによる魚津運輸の買収

2022年、神奈川県横浜市を拠点とする物流企業「東部ネットワーク株式会社」は、富山県魚津市に本社を置く「魚津運輸株式会社」を買収しました。

魚津運輸は、工業ガスやセメントの輸送を中心に事業を展開しており、東部ネットワークはこの買収を通じて自社の輸送力を強化しました。特に、魚津運輸が持つ富山県内の物流ネットワークを活用することで、輸送効率を向上させ、東日本全域での事業展開がさらに拡大しました

引用元:https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20221027550616/

北陸地方でのM&A・事業承継の進め方

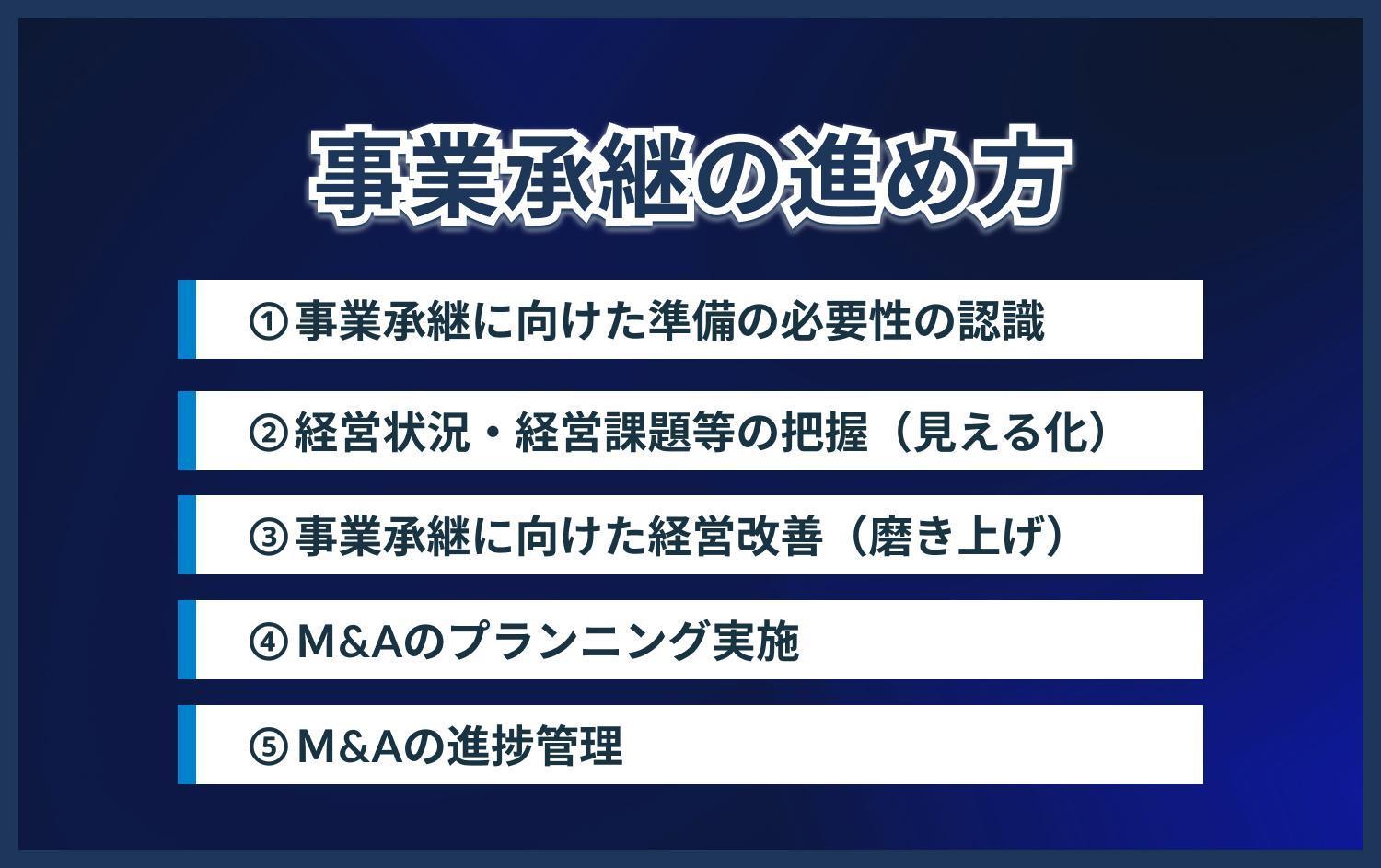

ここからは、中小企業庁の「事業承継ガイドライン」第3版を参考に、北陸地方でのM&A・事業承継の進め方を解説します。M&Aによる事業承継は、大きく分けて5つのステップで進めていきます。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

まず大切なのは、事業承継の必要性を認識することです。経営者の高齢化が進む中、事業承継は避けて通れない経営課題の一つと言えます。一般的に、事業承継の準備は経営者が60歳前後の時期から始めることが望ましいとされています。

60歳を超えている経営者は、早急に準備に取りかかる必要があります。平均寿命が延びているとはいえ、健康面のリスクも高まる年代だからです。万が一の際に会社の存続が危ぶまれるようなことがあってはなりません。

準備が遅れると、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。早い段階から行動を起こすことが、円滑な事業承継の第一歩となります。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を円滑に進めるためには、自社の経営状況や経営課題を正確に把握することが重要です。財務諸表や事業計画書などを整理し、自社の強みと弱みを分析しましょう。

後継者の有無も大きな問題です。社内に候補者がいるのか、親族内での承継を考えているのか、あるいは社外から後継者を迎え入れる必要があるのか。その現状を明確にしておく必要があります。

また、株主構成や資産管理の状況も重要なポイントです。特に、親族内の株主の理解を得ることは、円滑な事業承継のカギを握ります。将来の相続なども見据えて、早めに方針を固めておくことが望ましいでしょう。

こうした経営状況や課題の「見える化」は、経営者だけでは難しいかもしれません。外部の専門家の視点を取り入れることで、より客観的な分析が可能になります。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を成功させるためには、自社の経営基盤を強化しておくことが重要です。具体的には、本業の競争力強化に取り組むことが欠かせません。自社の製品やサービスの優位性を高め、収益力を向上させることが求められます。

また、経営体制の総点検も重要なポイントです。組織や責任体制を見直し、より効率的な運営ができるよう改善を図りましょう。財務基盤の強化にも注力する必要があります。事業承継時の資金需要にも備えて、計画的な資金管理が重要です。

こうした経営改善は、後継者に会社を託す上でも重要な意味を持ちます。誰が経営者になっても一定の業績を上げられる体制を整えておくことが大切です。外部の専門家のアドバイスを得ながら、効果的な改善を進めていきましょう。

ステップ4:M&Aの工程の実施

M&Aを選択して事業承継を進める場合、具体的なプロセスは以下のような流れになります。まずはM&Aの意思決定が必要です。自社の状況を踏まえ、M&Aが最適な選択肢であるかを見極めましょう。

M&Aを決定したら、仲介者の選定が重要なステップとなります。M&Aは専門性の高い分野ですので、経験豊富な仲介者に依頼することが望ましいでしょう。

仲介者が決まったら、自社の企業価値を適切に評価します。財務数値だけでなく、ブランド力や顧客基盤、従業員の能力など、定性的な要素も加味して総合的に評価します。

その上で、M&Aの相手先を探すマッチング作業に入ります。対象企業の経営状況や成長性、課題などを多面的に分析し、自社との親和性が高い企業を見極めることが求められます。

マッチングがうまくいけば、いよいよ相手企業との交渉です。買収価格や契約条件など、詳細な条件を詰めていく作業になります。専門家の助言を得ながら、自社に有利な条件を引き出すことが重要です。

ステップ5:事業承継の実行

M&Aによる事業承継の最終段階では、資産や株式の移転、経営権の移譲などの手続きが必要になります。こうした手続きは、法的な専門性が求められる分野です。司法書士や行政書士、税理士などの士業専門家に依頼し、適切な手続きを進めることが重要です。必要に応じて弁護士にも相談するとよいでしょう。

また、事業承継の実行に向けては従業員への説明も欠かせません。事前の情報管理を徹底しつつ、承継後の経営方針や雇用の維持などについて、丁寧に説明することが求められます。

事業承継が完了しても、すぐに経営が軌道に乗るわけではありません。承継後の経営をサポートする体制を整えておくことが重要です。特にM&Aの場合は、企業文化の融和にも注力する必要があります。

事業承継は、オーナー企業にとって一世一代の大仕事です。社会的責任も踏まえつつ、円滑な承継の実現を目指すことが何より大切です。M&Aはその有力な選択肢の一つであり、入念な準備と専門家の助言を得ながら進めることが求められます。

北陸地方でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

最後に、北陸地方でM&A・事業承継を検討する際の相談先について整理しておきましょう。M&Aは専門性が高く、一人で進めるのは難しい分野です。専門家の助言を得ながら進めることが何より重要になります。

よろず支援拠点

まず、経営全般の相談に乗ってくれるのが、中小企業庁が各県に設置している「よろず支援拠点」です。北陸地方の各県にも拠点が設けられています。経営課題の整理から事業承継の進め方まで、幅広い相談に対応してくれます。

経営安定特別相談室

また、商工会議所や県商工会連合会が設置する「経営安定特別相談室」では、事業承継に関する専門的な相談を受け付けています。士業専門家が在籍しており、M&Aを含めた事業承継の各種手続きについて、具体的なアドバイスが得られます。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業引継ぎに特化した支援機関としては、「事業承継・引継ぎ支援センター」があります。センターでは、M&Aのマッチング支援に加え、事業の評価や条件交渉のサポートなども行っています。北陸地方にも各県に拠点が設置されており、身近な相談先として活用できます。

中小企業診断士

このほか、中小企業診断士や税理士、金融機関なども、M&Aを含む事業承継の相談に乗ってくれます。日頃から付き合いのある専門家がいれば、まずは相談してみるとよいでしょう。

税理士

M&Aを検討する際は、M&A仲介会社の選定も重要なポイントです。仲介会社の選び方としては、まずは成約実績の豊富さを確認することが大切です。自社の業界に精通しているかどうかも見極めるポイントの一つです。

M&A専門会社

また、M&Aにはバイアウトや株式交換、事業譲渡など、様々な手法があります。案件の性質に応じた専門性を持つ仲介会社を選ぶことも重要です。手数料体系の明確さも見落としてはいけません。

自社の規模や業種、M&Aの目的などに合わせて、最適な仲介会社を選ぶことが求められます。複数の仲介会社に相談し、比較検討することをおすすめします。

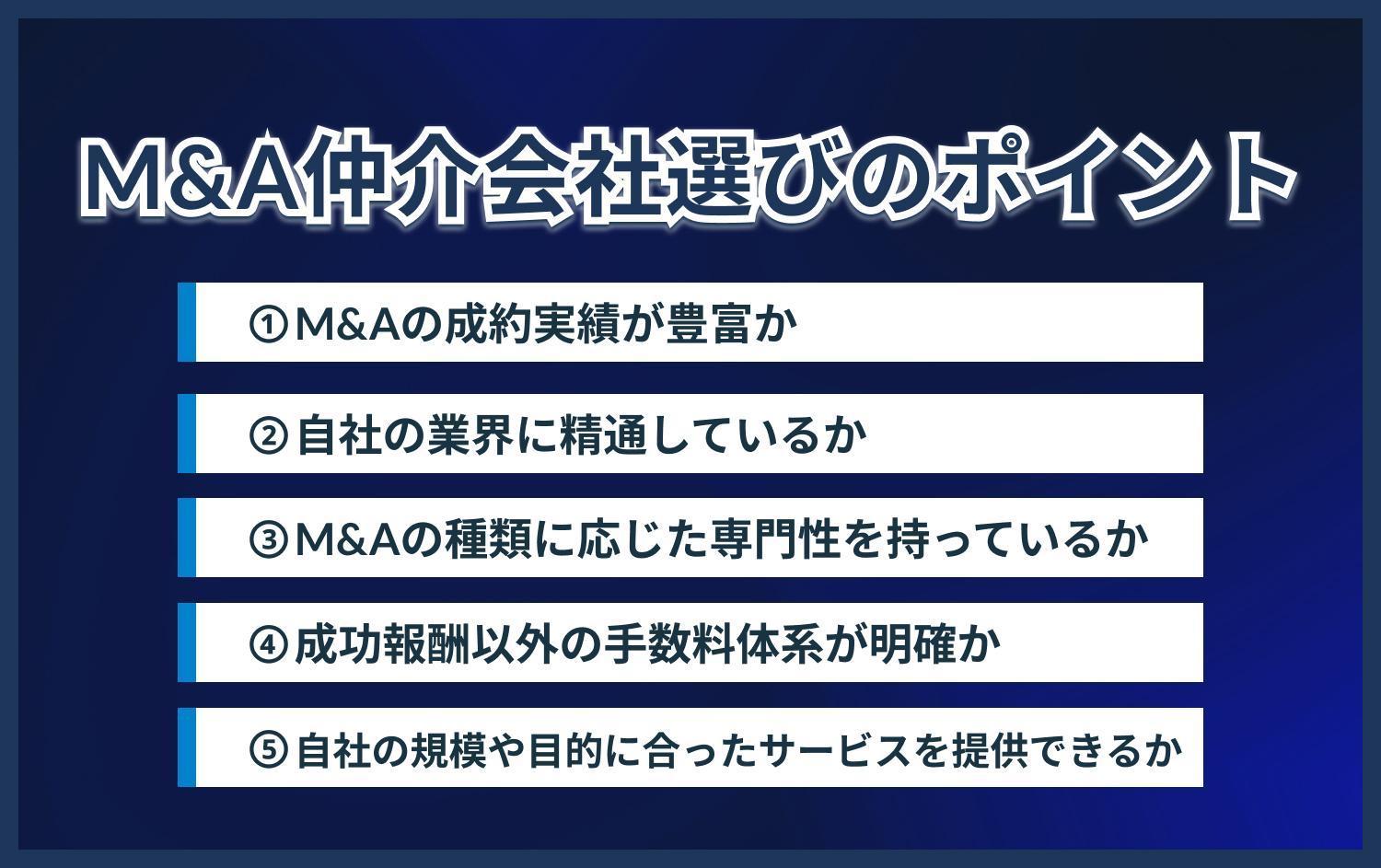

北陸地方のM&A仲介会社選びのポイント

M&A仲介会社を選ぶ際は、以下のようなポイントを確認しましょう。

M&Aの成約実績が豊富か

まず、M&Aの成約実績が豊富かどうかです。多くの案件をこなしてきた仲介会社であれば、様々なケースに対応するノウハウを蓄積しているはずです。

自社の業界に精通しているか

次に、自社の業界への知見の深さも重要なポイントです。業界特有の商慣行やビジネスモデルを理解している仲介会社でないと、適切なマッチングは難しいでしょう。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aにはバイアウトや株式交換、事業譲渡など、様々な手法があります。案件の性質に応じた専門性を持つ仲介会社を選ぶことも大切です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

加えて、手数料体系の明確さも重要なチェックポイントです。M&Aの報酬体系は複雑なケースが多く、トラブルに発展するリスクもあります。着手金やマッチング料、成功報酬など、各種手数料の設定を事前に確認しておく必要があります。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

このほか、仲介会社のネットワークの広さや財務状況の健全性なども、選定の際の参考にするとよいでしょう。信頼できる仲介会社を選ぶことで、M&Aをより円滑に進めることができるはずです。

中小企業の経営者にとって、M&A仲介会社の選定は難しい面もあるかもしれません。複数の仲介会社に相談し、各社の特徴を比較しつつ、自社の実情を踏まえて最適な仲介会社を選ぶようにしましょう。

まとめ

本記事では、北陸地方におけるM&A・事業承継の現状と課題、具体的な進め方などについて詳しく解説してきました。事業承継は、多くの中小企業が直面する重要な経営課題の一つです。特に、経営者の高齢化や人手不足が深刻化する北陸地方では、M&Aによる事業承継への関心が高まっています。

M&Aを成功させるためには、自社の経営状況や課題を正しく把握した上で、本業の競争力強化や経営体制の見直しなど、計画的な準備を進めることが重要です。その上で、M&Aの各プロセスを適切に実行していく必要があります。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。