M&A・事業承継の状況

【調査分析】さいたまのM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、さいたま市を含む埼玉県のM&A市場の現状と、M&Aによる事業継承の進め方を徹底的に解説していきます。

M&A・事業承継の状況

目次

- 地域・業種別の特徴

- 休廃業・解散の動向

- 人手不足状況

- ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

- ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

- ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

- ステップ4:M&Aの工程の実施

- ステップ5:事業承継の実行

- よろず支援拠点

- 経営安定特別相談室

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- 中小企業診断士

- 税理士・公認会計士

- 金融機関

- M&A仲介会社などの専門家

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構

- M&Aの成約実績が豊富か

- 自社の業界に精通しているか

- M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

- 成功報酬以外の手数料体系が明確か

- 自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

地域・業種別の特徴

まずは、埼玉県内の事業承継の現状について見ていきましょう。埼玉県の企業における後継者不在率は58.4%と前年から3.5ポイント低下し、7年連続の低下となりました。2011年の調査開始以降で過去最低を更新し、後継者問題は着実に改善が進んでいるようです。

年代別で見ると、全ての年代で後継者不在率が低下しています。中でも80代以上で9.5ポイントの大幅低下が目立ちました。経営者の高齢化が進む中、事業承継の準備が徐々に進んでいることがうかがえる数字です。ただ、都道府県別で見ると、埼玉県の不在率は58.4%で全国17位でした。全国的に見ても、埼玉県の事業承継問題は比較的深刻な状況と言えるでしょう。

2019年以降の事業承継の形態を見ると、「同族承継」が41.0%で最多となっていますが、「内部昇格」も35.2%と差が縮小傾向にあります。従来の血縁者への承継から、幹部社員など社内の人材への承継にシフトしつつあることが見て取れます。一方、後継者候補については「子ども」が38.0%で最多ですが、「非同族」が30.2%で拡大しています。必ずしも身内に限らず、広く候補者を求める動きが広がっているようです。

このように、各種支援策の拡充や事業承継の重要性の浸透により、埼玉企業の後継者不在率は今後も低下が期待されます。ただし全国的には後継者難倒産が過去最多ペースで推移しており、後継者育成の頓挫など課題も残されています。後継者決定後のフォローアップ体制の充実も求められるでしょう。周到な準備と関係者との合意形成が、円滑な事業承継の鍵を握ります。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:埼玉県企業「後継者不在率」動向調査(2023 年) 」

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_27.pdf(2024年3月28日閲覧)

休廃業・解散の動向

次に、埼玉企業の休廃業・解散の状況について確認しておきましょう。帝国データバンクの調査によると、2023年のさいたま内の休廃業・解散企業は2730件で、前年比9.2%増加しました。2年連続の増加で、休廃業・解散率は4.42%と全国で4番目に高い水準となっています。

休廃業・解散企業のうち、直前期決算が「黒字」だった割合は47.3%と約半数を占めています。さらに「黒字」かつ「資産超過」の企業割合も7.7%に上ります。必ずしも業績不振だけが理由ではなく、後継者難など様々な事情が背景にあると考えられます。

休廃業・解散企業の経営者の平均年齢は72.5歳。年代別に見ると、「70代」が最多となっています。高齢化が進む経営者層の引退が、休廃業・解散増加の一因となっているのでしょう。

業種別では「建設業」が最多で、「サービス業」「製造業」が続きます。前年比の増加率は「不動産業」が24.1%で最大でした。人手不足が顕著な建設業や、需要回復の遅れが懸念されるサービス業など、業種により状況の違いが見られます。

埼玉の休廃業・解散件数は全国5位、休廃業・解散率は4位と高水準にあります。首都圏では東京都に次いで高くなっています。コロナ禍からの回復の動きがある一方、物価高騰や人手不足など中小企業を取り巻く環境は依然厳しく、埼玉でも休廃業・解散企業の増加が続いています。黒字企業の休廃業も少なくなく、事業承継の難しさなども背景にあると見られます。事業継続に向けては、早期の事業承継対策が欠かせません。

「株式会社帝国データバンク」「埼玉県「休廃業・解散」動向調査(2023)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240103_27.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足状況

埼玉県内の人手不足の状況についても見ておきましょう。帝国データバンクの調査によると、2024年1月の正社員の人手不足割合は52.8%と、前年同月比で5.3ポイント上昇し、1月としては過去最高となりました。非正社員も31.5%と高止まりしています。景気回復への期待が高まる中、人材確保が企業の成長の足かせになりかねません。

業種別の正社員の人手不足割合を見ると、「2024年問題」が懸念される建設業で73.4%、運輸・倉庫業で64.7%と高水準となっています。外国人材の受け入れ停滞などの影響が大きいようです。またITエンジニア需要の高い情報サービス業やインバウンド需要の旺盛な宿泊サービス業なども高い割合となりました。デジタル化や訪日客の増加など、構造的な人材需要の高まりが背景にあるようです。

非正社員の人手不足割合はサンプル数の少ない金融を除くと運輸・倉庫業が53.3%でトップとなりました。小売業も52.2%と5割を超えました。人材派遣・紹介業を含むサービス業も44.3%と高位でした。現場の人手不足が深刻さを増している状況がうかがえます。

注目すべきは、人手不足を感じている企業ほど2024年度の賃上げ実施率が高い傾向が明らかになったことです。人材の確保・定着に向け、待遇改善に動く企業が増えているようです。一方で、原材料高などから賃上げに踏み切れない企業の声もあります。

人手不足は建設業や運輸業など「2024年問題」の影響が大きい業種で深刻化が進んでおり、今後もこの傾向は続く見込みです。人材獲得に向けた賃上げ競争も激化しそうですが、中小企業は価格転嫁が難しく二の足を踏む状況も浮き彫りになりました。事業を支える人材の確保は待ったなしの課題と言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「人手不足に対する埼玉県企業の動向調査(2024 年 1 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240304_27.pdf(2024年3月28日閲覧)

さいたまでのM&A成約事例5選

以下は、さいたまで起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. カインズによる大都の資本参加

2020年、埼玉県本庄市に本社を置くホームセンター大手「カインズ」は、大阪市に拠点を持つ「DIY FACTORY」を展開する「大都」に資本参加しました。

この提携の背景には、DIY市場の成長を背景に、オンラインと実店舗のシナジーを追求する狙いがありました。カインズは、大都が提供するEコマースプラットフォームを活用し、オンライン販売の強化を図りました。

また、大都はカインズの実店舗ネットワークを活用することで、より多くの顧客に商品を提供することが可能となりました。これにより、カインズは全国的なDIY市場でのプレゼンスをさらに強化しました。

参照元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000008255.html

2. 一蔵による京都きもの学院の買収

2021年、埼玉県さいたま市に本社を置く和装関連企業「一蔵」は、関西地域で着付け教室を展開する「京都きもの学院」を買収しました。

京都きもの学院は、長年にわたり和装文化の普及に努め、関西を中心に多くの生徒を抱えていました。この買収によって、一蔵は和装事業の全国展開を加速させ、関西市場への足場を強化しました。また、京都きもの学院が持つ豊富なノウハウやブランド力を取り込み、一蔵の着物販売・レンタル事業の拡大を目指しています。

参照元: https://www.ichikura.jp/_wsys/wp-content/uploads/2023/03/pdfFile-63-1.pdf

3. ヤマト・インダストリーによるハイモールドの買収

2021年、埼玉県に本社を持つ「ヤマト・インダストリー」は、群馬県に拠点を持つプラスチック製品製造会社「ハイモールド」を買収しました。

ハイモールドは自動車部品や家電部品の製造を手掛けており、ヤマト・インダストリーはその製造技術と設備を取り込むことで、自社の生産能力を強化しました。このM&Aにより、ヤマト・インダストリーは国内市場だけでなく、グローバル市場においても競争力を高め、特に自動車業界での需要拡大に対応しました。

参照元: https://maonline.jp/news/20161101a

4. ベルーナによるミン、ジュラン、Rinの買収

2022年、埼玉県上尾市に本社を持つ「ベルーナ」は、愛知県に本社を置くアパレル企業「ミン」「ジュラン」「Rin」の3社を買収しました。

ベルーナは、主に通販事業を中心に展開しており、大きいサイズ専門のアパレルブランドで強みを持っています。この買収により、ベルーナは大型サイズ市場でのシェアを拡大し、特に女性向けの専門ブランドを強化しました。買収後も、既存のブランドを維持しつつ、ベルーナの物流や販売チャネルを活用してさらなる事業拡大が図られています。

参照元: https://maonline.jp/news/20160721b

5. レアジョブによるボーダーリンクの子会社化

2021年、オンライン英会話サービス「レアジョブ」は、さいたま市に本社を置く外国語指導助手(ALT)派遣事業を行う「ボーダーリンク」を買収しました。

レアジョブは、オンライン教育市場での拡大を図る一環として、このM&Aを実施しました。ボーダーリンクの持つ教育現場との強固な関係性を活かし、レアジョブはオンライン教育だけでなく、リアルな教育現場へのサービス展開を強化しました。これにより、国内外の教育市場での存在感をさらに高めています。

参照元: https://www.rarejob.co.jp/news/corporate/2021/0921/13726/

さいたまでのM&A・事業承継の進め方

[記事内_事業承継の進め方]

<alt=”事業承継の進め方のステップ”>

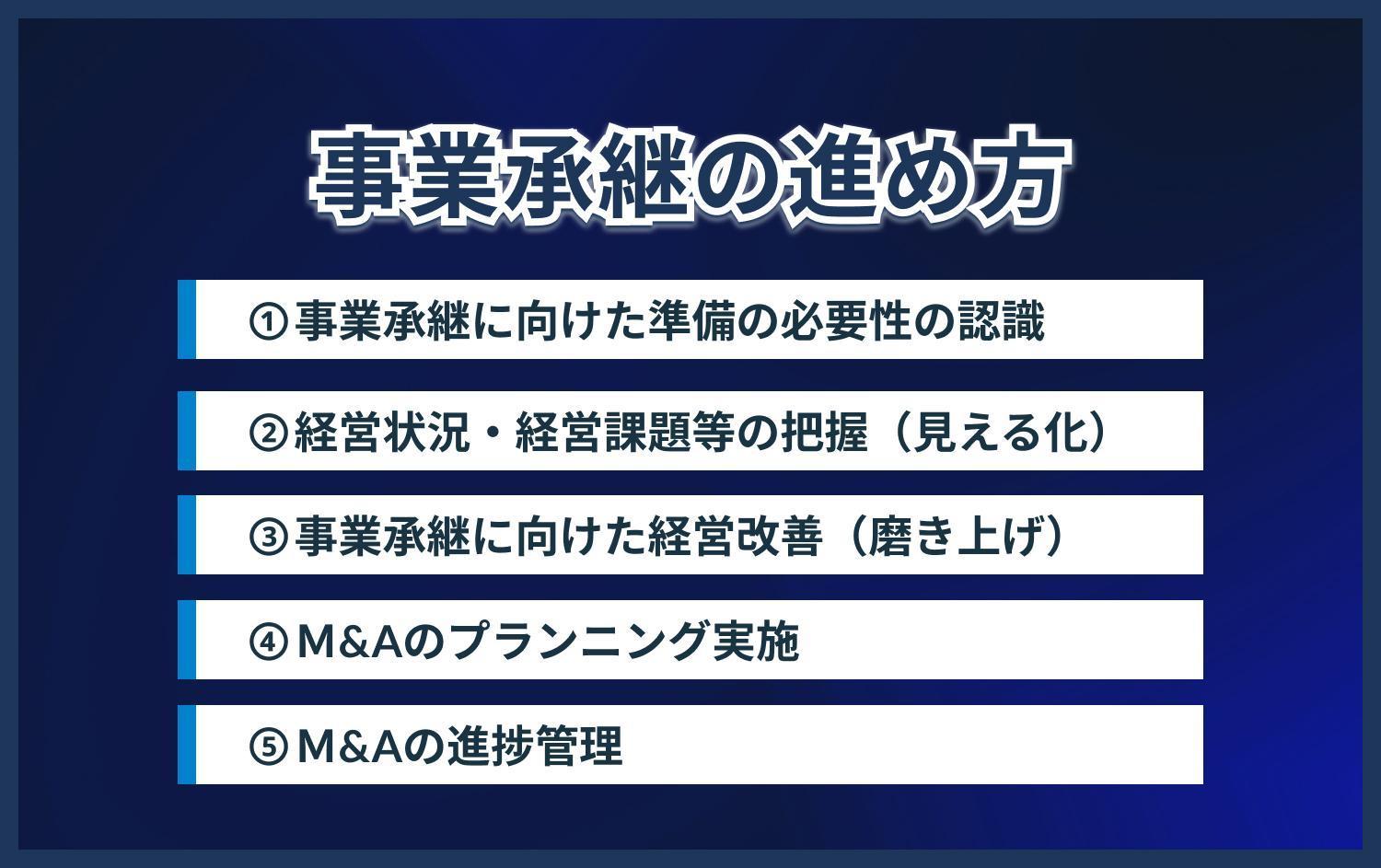

ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、M&Aや事業承継の進め方を5つのステップに分けて解説していきます。さいたま内の企業経営者の皆様におかれましては、自社の状況を十分に見極めながら、計画的な取り組みを進めていただければと思います。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

まず大切なのは、事業承継の必要性を認識することです。一般的に、経営者が概ね60歳に達した頃には事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。60歳を超えている場合は、すぐにでも身近な支援機関に相談し、準備に着手することをおすすめします。特に意識したいのは、自社の将来を見据えて早めに行動することです。

後継者教育には一定の時間がかかります。早期の着手により、十分な引継ぎが可能になります。また思いがけない事態に備える意味でも、準備は早ければ早いほど良いでしょう。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継の準備では、会社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、見える化することが欠かせません。具体的には、自社の強み・弱み、売上や利益の推移、保有している設備や不動産、従業員の状況、取引先との関係性など、会社の様々な側面を洗い出します。

加えて、後継者候補の有無、親族内株主や取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況等、事業承継上の課題を明確にしていくことも重要です。現状を客観的に捉えることが、次のステップへの第一歩となります。

社内で把握が難しい情報もあるかもしれません。外部の専門家の協力を参考にすることも有効です。会社の状況を多角的に分析し、見える化することで、目指すべき方向性が定まっていくはずです。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

会社の経営状況や課題が明らかになったら、事業承継に向けた経営改善に着手します。具体的には、本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化等に取り組み、より良い状態で後継者に引き継げるよう会社を磨き上げていきます。

本業の競争力を高めるには、自社の強みを再確認し、それを伸ばすことに注力しましょう。新商品・新サービスの開発や販路開拓、生産性の向上など、様々な方策が考えられます。課題があれば迅速に対処することも大切です。

経営体制の総点検では、組織構造や権限委譲の仕組み、人材育成の方針等を見直します。後継者に経営を託せる体制を整えることが目的です。従業員の意欲を引き出し、全社一丸となって会社の発展を目指す環境を築いていきましょう。

財務の健全性は、円滑な事業承継の大前提です。資金繰りの安定化や自己資本の充実等に努め、会社の土台を強化します。過剰債務等の課題がある場合は、金融機関等とも相談しながら事業再生に着手することも検討しましょう。

会社の魅力を上げ、承継後も安定的に発展できる基盤を整えることが、この段階の目標です。一朝一夕にはいきませんが、地道な取り組みの積み重ねが、必ずや実を結ぶはずです。

ステップ4:M&Aの工程の実施

後継者への承継が難しい、あるいは外部の力を活用して会社の成長を目指したいというケースでは、M&Aという選択肢が有効です。具体的には、譲渡の意思決定から、仲介者選定、企業価値評価、マッチング、交渉等のプロセスを経て、案件を成立させていきます。

まず自社の強み・弱みを整理し、M&Aの目的を明確にすることが大切です。何を実現したいのか固めましょう。

その上で、最適な仲介者を選び、適正な企業価値評価を行います。仲介者の知見を借りながら、譲受候補先とのマッチングを進めていきます。

マッチングの成否は、双方の経営理念や企業文化の理解度に大きく左右されます。価値観の共有を重視しながら、丁寧に交渉を重ねることが求められます。譲渡条件等の詳細を詰めるのはもちろん、統合後の経営方針についても擦り合わせが必要です。

専門家の知見を活用しながら、自社に最適な条件を引き出せるよう丁寧に進めることが重要です。譲渡側・譲受側双方にとって納得のいく形を目指し、ステークホルダーの理解を得ながら合意形成を図っていきましょう。

ステップ5:事業承継の実行

いよいよ事業承継の実行段階です。M&Aのケースでは、合意した手続きに沿って、資産移転や経営権移譲を進めていきます。士業専門家等の協力を得ながら、各種手続きを確実に行うことが大切です。

事業承継では、経営権のみならず、取引先との関係、技術・ノウハウ、企業文化など、様々な経営資源の引継ぎが必要となります。後継者が会社の状況を十分に把握し、スムーズに経営の舵取りができるよう、入念な準備を心がけましょう。

承継後も安定した業績を維持できるかどうかは、従業員の協力なくしては語れません。事業承継の目的や進め方を丁寧に説明し、理解と協力を求めることが欠かせません。社内の一体感を保ちながら、新たな経営体制への移行を進めていきましょう。

事業承継の完了は、ゴールではなく、新たなスタートです。引き続き、社内外の関係者との連携を大切にしながら、会社の発展に向けて努力を重ねることが求められます。承継後の経営計画を着実に遂行し、社業の永続的な発展を目指していただきたいと思います。

さいたまでのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

最後に、さいたま内でM&Aや事業承継に関する支援を受けられる主な相談先をご紹介します。

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応する、ワンストップの相談窓口です。中小企業庁が各都道府県に設置しており、さいたまにも拠点があります。経験豊富なコーディネーターが、課題の整理から具体的な解決策の提案まで、一貫して支援してくれます。事業承継やM&Aについても、豊富な知見からアドバイスが得られるでしょう。お気軽にご相談ください。

経営安定特別相談室

商工会議所や都道府県商工会連合会が設置する相談室で、さいたまにも窓口があります。事業承継に限らず、資金繰りや雇用など、様々な経営課題について相談できます。士業等の専門家が、課題に応じた適切な解決策を提案してくれます。企業の様々なライフステージで活用できる心強い味方です。ぜひ一度訪ねてみてください。

事業承継・引継ぎ支援センター

後継者不在の中小企業と、事業を引き継ぐ意欲のある経営者や起業家等をマッチングする機関です。さいたまにも拠点があります。M&Aによる経営資源の引継ぎを希望する企業に対し、幅広い選択肢を提案してくれます。条件面での折り合いがつかない場合でも、廃業を見据えたアドバイスが得られます。事業承継の様々な可能性を模索したい方におすすめです。

中小企業診断士

中小企業支援のプロフェッショナルである中小企業診断士は、事業承継やM&Aについても高度な知見を持っています。自社の状況を多角的に分析し、最適な承継方法を提案してくれるでしょう。加えて、事業計画の策定や実行支援など、承継後の経営をトータルにサポートしてくれる心強い存在です。二人三脚で課題解決に取り組める診断士を見つけることが大切です。

税理士・公認会計士

M&Aや事業承継では、税務や会計の専門知識が欠かせません。日頃から顧問契約を通じて社内事情に精通している税理士・公認会計士は、有力な相談相手と言えるでしょう。特にM&Aにおける企業価値評価や、デューデリジェンス(買収監査)等では、その知見が大いに力を発揮します。信頼できる専門家を見つけ、綿密に連携することが成功の鍵を握ります。

金融機関

メインバンクを中心に、日頃から取引のある地域金融機関は、事業承継を進める上で心強い味方となります。M&Aの際の資金面のサポートはもちろん、譲受候補先の紹介など、ネットワークを生かした様々な支援が期待できます。加えて、自社の経営状況を熟知しているため的確なアドバイスが得られるのも魅力です。日頃からの情報共有と信頼関係の構築を怠らないようにしましょう。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aのプロセス全般を手厚くサポートしてくれるのが、M&A仲介会社です。豊富な実績とノウハウを武器に、案件のスムーズな成立を支援してくれます。企業規模や業種、案件の特性等に応じた適切な業者選定が重要となります。専門性の高いアドバイスを得ながら、スピーディかつ確実な案件の進捗を目指しましょう。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

全国の支援機関に対し、中小企業支援のノウハウ提供等を行っているのが中小企業基盤整備機構です。事業承継分野でも、支援機関向けの研修等を通じて、支援力の向上に貢献しています。直接の支援は行いませんが、支援機関の機能強化を通じ、結果として中小企業の事業承継を下支えしていると言えるでしょう。

さいたまのM&A仲介会社選びのポイント

[記事内_M&A仲介会社選びのポイント]

<alt=”M&A仲介会社選びのポイントまとめ”>

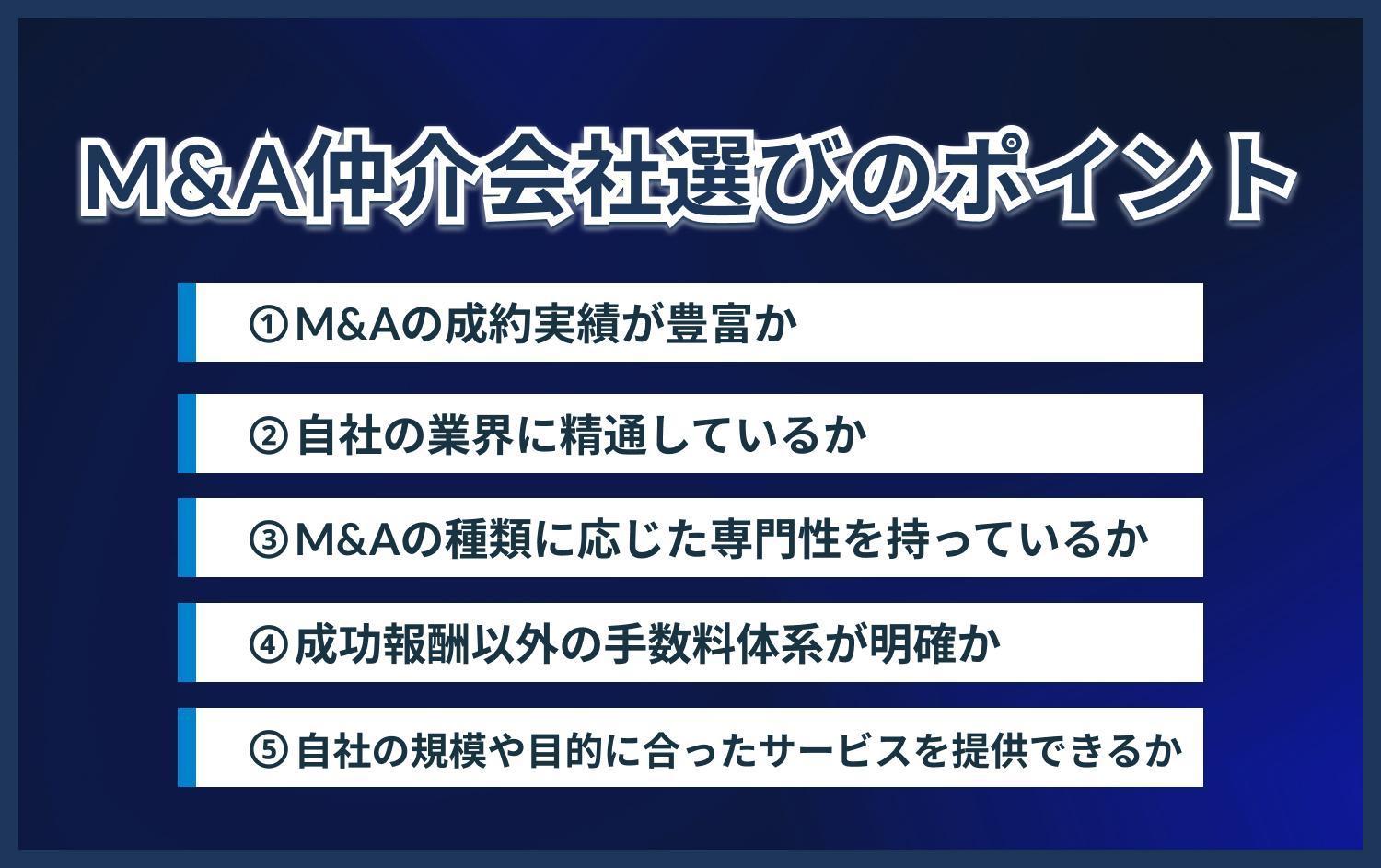

M&Aを検討する際は、どの仲介会社に依頼するかが重要な選択となります。ここでは、仲介会社選びの際の主なポイントを確認しておきましょう。

M&Aの成約実績が豊富か

まずは、M&Aの成約実績の豊富さを見極めることが大切です。多くの案件をまとめ上げてきた仲介会社は、課題への対処や交渉の進め方など、実践に即したノウハウを持っているはずです。中でも自社の業界や企業規模の案件の実績が多い会社であれば、より的確なアドバイスが期待できるでしょう。

自社の業界に精通しているか

自社の属する業界の商習慣等をよく理解している仲介会社は、案件のスムーズな進捗に役立ちます。過去の成約案件に自社の業界のものがあるかをチェックしてみましょう。同業他社の譲渡事例等に詳しければ、具体的で有用な助言が得られるはずです。業界特有の事情にも配慮した、きめ細やかな対応を期待できます。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aと一口に言っても、買収、合併、事業譲渡など、いくつかの種類があります。それぞれに固有の注意点があるため、自社の意向に沿った形のM&Aの実績が仲介会社にあるかどうかがポイントとなります。株式譲渡を望むのか資産譲渡でもよいのか、もしくは合併を選択するのか。選択肢に応じた適切なアドバイスを評価しましょう。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の手数料体系は、通常、着手金と成功報酬の二段構えとなっています。それぞれの金額設定が明快で、納得のいくものであるかは重要なチェックポイントです。着手金が高すぎると二の足を踏むことにもなりかねません。予期せぬトラブルを避けるためにも、事前の入念な確認が欠かせません。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

仲介会社の得意分野は様々です。自社の企業規模感に合ったサービスが提供できる会社を探すことが肝心です。大企業向けの会社では、中小企業の案件には十分に対応できない恐れもあります。サービス内容を具体的に確認し、きめ細かいサポートが得られるかを見極めましょう。

まとめ

さいたま内の事業承継の現状について見てきました。高齢化が進む経営者の引退や人手不足を背景に、後継者不在率の低下が続いています。一方で、休廃業・解散件数は増加傾向にあり、円滑な事業承継が進まない企業も少なくありません。

こうした状況の中、M&Aが有力な選択肢の一つとなっています。事業承継の5つのステップを着実に進め、必要に応じて専門家の知見も活用しながら、自社に最適な形での承継を実現していくことが求められます。

さいたま内には、事業承継やM&Aに関する様々な支援機関が存在します。経営者の方一人一人が、自社の置かれた状況をよく見極め、適切な相談先を選んで連携を深めていくことが大切です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。