【調査分析】熊本のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】熊本のM&Aの市場動向について徹底解説!

熊本県の中小企業経営者の皆様、事業承継についてお悩みではありませんか?特に後継者不在に頭を抱えている経営者の方は多いのではないでしょうか。今、そんな熊本の中小企業にとって、M&Aによる事業承継が注目を集めています。

この記事では、熊本県のM&A市場の動向を詳しく解説します。

熊本県のM&A・事業承継の状況

熊本県の中小企業では、経営者の高齢化が進み、事業承継が喫緊の課題となっています。帝国データバンクの調査によると、熊本県の後継者不在率は49.5%で、前回調査から2年連続で低下し0.5ポイント減少しました。九州内では4番目に低い水準ですが、3年ぶりに50%を下回ったものの、依然として多くの企業が後継者問題を抱えていることがわかります。

熊本県の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

熊本県の後継者不在率は、業種や年代によって差があります。業種別では、「建設」と「サービス」が56.7%で最も高く、3業種が後継者不在率50%を超えています。一方、前年比では「不動産」の低下幅が11.1ポイントと目立ちました。

年代別では、30代の後継者不在率が79.2%で最も高くなっています。40~50代と80代以上で不在率が上昇したものの、40代と50代の上昇幅は鈍化しており、事業承継の動きが見られます。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

熊本県での事業承継の形態を見ると、「同族承継」が40.7%でトップですが、減少傾向にあります。一方、「内部昇格」は36.0%で「同族承継」に次ぐ割合となっています。また、「M&A」などによる承継割合が上昇傾向にあり、後継者問題の解決策としてM&Aが注目されていることがうかがえます。

後継者候補については、「子ども」が34.5%で最多となっています。「配偶者」「子ども」の比率が上昇した一方、「非同族」の割合が「内部昇格」や「外部招聘」で低下しているのが特徴的です。

以上の調査結果から、熊本県でも後継者問題への意識は高まり、事業承継の動きが出てきているものの、80代以上では後継者不在率が再び上昇するなど、課題も残されています。

中小企業経営者の皆様には、早めに事業承継について検討し、必要に応じてM&Aも選択肢の一つとして考えていただくことをおすすめします。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:熊本県内企業「後継者不在率」動向調査(2022 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s221201_87.pdf(2024年3月28日閲覧)

熊本県の休廃業・解散の動向

2023年の熊本県における企業の休廃業・解散件数は572件で、前年比2.4%減少しました。これは2年連続の減少で、過去最少の件数となっています。休廃業した企業の45.5%が黒字だったものの、その割合は過去最低を記録しました。一方、「資産超過」の企業の割合も68.1%に低下しています。

休廃業時の経営者の平均年齢は71.6歳で過去最高を更新し、「70代」の割合が47.5%で最多となりました。業種別では、建設業、小売業、運輸・通信業の3業種で休廃業が増加した一方、卸売業は大幅に減少しています。

物価高騰や人手不足などを背景に、「あきらめ廃業」に追い込まれた中小企業が多く見られました。

ゼロゼロ融資の返済開始やコスト増で経営が悪化する中小企業は少なくありません。事業環境の先行きを見据えて「前向きな廃業」を選択するケースも広がりつつあります。2024年も休廃業・解散は高水準で推移する可能性があり、自力再建か円満な廃業かの判断が企業に迫られています。

熊本県では全国と異なり、休廃業・解散件数が2年連続で減少し過去最少を記録しました。しかし、黒字企業や資産超過企業の割合も低下しており、厳しい経営環境の中で廃業を選択せざるを得ない企業の増加がうかがえます。中小企業経営者の皆様には、事業の将来性を見極めつつ、適切なタイミングで決断を下すことが求められます。

「株式会社帝国データバンク」「熊本県内企業「休廃業・解散」動向調査(2023)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240201_87.pdf(2024年3月28日閲覧)

熊本県の人手不足状況

2023年7月の帝国データバンクによる調査で、正社員が「不足している」と回答した九州企業の割合は56.7%となり、前年同月比6.2ポイント増加しました。これは7月としては過去最高の割合です。正社員不足の割合は、大企業で68.1%、中小企業で55.0%、小規模企業で51.9%と、全ての規模で前年から増加しています。

業種別では金融、運輸・倉庫、建設などで正社員不足感が強く、県別では宮崎、沖縄、佐賀、熊本の順に不足割合が高くなっています。非正社員が「不足している」と回答した割合は32.9%で、前年同月比3.2ポイント増加し、7月としては4年ぶりに3割台となりました。

非正社員不足の割合は、大企業で33.7%、中小企業で32.7%だったのに対し、小規模企業では29.6%と減少しています。業種別では農林水産、金融、サービス、小売での非正社員不足感が目立ち、県別では沖縄、大分、鹿児島の順に不足割合が高くなっています。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画 : 人手不足に対する九州企業の動向調査(2023 年7 月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s230901_80.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

この調査から、九州地域でも全国と同様に人手不足が深刻化していることがわかります。特に経済活動の再開に伴い、対面サービス業を中心に働き手の確保が困難になっている状況が浮き彫りになりました。

企業規模を問わず正社員の不足感が強まっている一方、非正社員については小規模企業で不足感が弱まるなど、一部で差が見られるのも特徴的です。業種や地域によっても不足感に濃淡がありますが、総じて人材の確保が企業の大きな課題となっていることは明らかです。

高齢化の加速によって、今後ますます人手不足に拍車がかかることが予想されます。生産性向上や外国人材の活用などによって不足を補う取り組みを急ぐとともに、働き手の奪い合いによって地域全体が疲弊することのないよう、官民が連携した対応が求められます。

人手の確保は、個社の経営のみならず取引先にも影響を及ぼしかねない問題です。地域経済の持続可能性を高めるうえでも、人材の安定的な確保に向けた環境整備が急務と言えるでしょう。

そんな中、人手不足解消の手段としてM&Aが注目されています。他社との合併や事業譲渡などを通じて、人材を確保するとともに、ノウハウの継承や事業の拡大を図ることができるからです。特に、後継者不在に悩む企業にとって、M&Aは事業継続と人材確保を同時に実現する有効な選択肢となり得ます。

ただし、M&Aを成功させるためには、適切な仲介者の選定や、入念な準備が欠かせません。自社の経営課題を正しく把握し、目的に合ったM&Aの種類を選択することが重要です。また、従業員とのコミュニケーションを十分に取り、不安を払拭することも大切でしょう。

人手不足は、熊本県の中小企業にとって大きな経営課題ですが、M&Aを上手に活用することで、危機を乗り越えるチャンスにつなげることができます。ぜひ、M&Aを視野に入れた経営戦略を検討してみてください。

熊本でのM&A成約事例4選

以下は、熊本で起きたM&A事例4選を紹介いたします。

1. 日清製粉グループ本社とDAIZの資本提携

2022年、熊本市に本社を置く植物由来食品メーカー「DAIZ株式会社」と、製粉大手「日清製粉グループ本社」が業務資本提携を行いました。

DAIZは発芽大豆由来の植物性食品を開発・販売しており、日清製粉との提携により、植物肉市場のさらなる拡大を目指しています。この提携は、持続可能な社会と企業成長の両立を目指すもので、食肉代替品市場における競争力強化に繋がっています

引用元:https://www.nisshin.com/release/news_file/file/220902.pdf

2. 有限会社メタルスター九州とJR九州エンジニアリングのM&A

2022年、熊本市の建具工事業者「有限会社メタルスター九州」が、「JR九州エンジニアリング株式会社」によって買収されました。

メタルスター九州は、建築用の金属製品を製造しており、駅設備や鉄道関連の部品を納めています。このM&Aにより、JR九州は鉄道事業の設備強化と金属製品供給の内製化を進め、九州全域での鉄道関連インフラの改善を図りました。

引用元:https://www.nikkei.com/compass/content/PRTKDB000000191_000081927/preview

3. 弘乳舎によるフンドーダイ五葉の資本参加

2021年、熊本市の乳製品メーカー「弘乳舎株式会社」が、玉名市に本社を置く味噌・醤油製造業者「フンドーダイ五葉株式会社」に資本参加しました。

この資本提携の背景には、食文化の多様化と消費者ニーズの変化がありました。両社はそれぞれの得意分野を活かし、特に健康志向の商品開発に力を入れています。フンドーダイ五葉が持つ発酵技術と弘乳舎の乳製品の製造技術を融合させ、発酵食品や健康食品市場に向けた新たな商品開発が進められています。

引用元:https://konyusha.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/info20160128.pdf

4. 富田薬品とモロオによるエス・エム・ディへの資本参加

2020年、熊本市に拠点を置く「富田薬品株式会社」と、札幌に本社を構える「株式会社モロオ」は、希少疾病用医薬品を取り扱う専門卸「株式会社エス・エム・ディ」に資本参加しました。

この資本参加には、希少疾病用医薬品の安定供給を確保するための流通網の強化がありました。希少疾病用医薬品は、治療対象となる患者数が少ないため、供給に関して特別な取り扱いが必要とされます。富田薬品とモロオは、それぞれの地域での流通ネットワークを強化し、エス・エム・ディが提供する希少疾病用医薬品をより効率的に全国に供給できる体制を整えました。

引用元:https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=68252

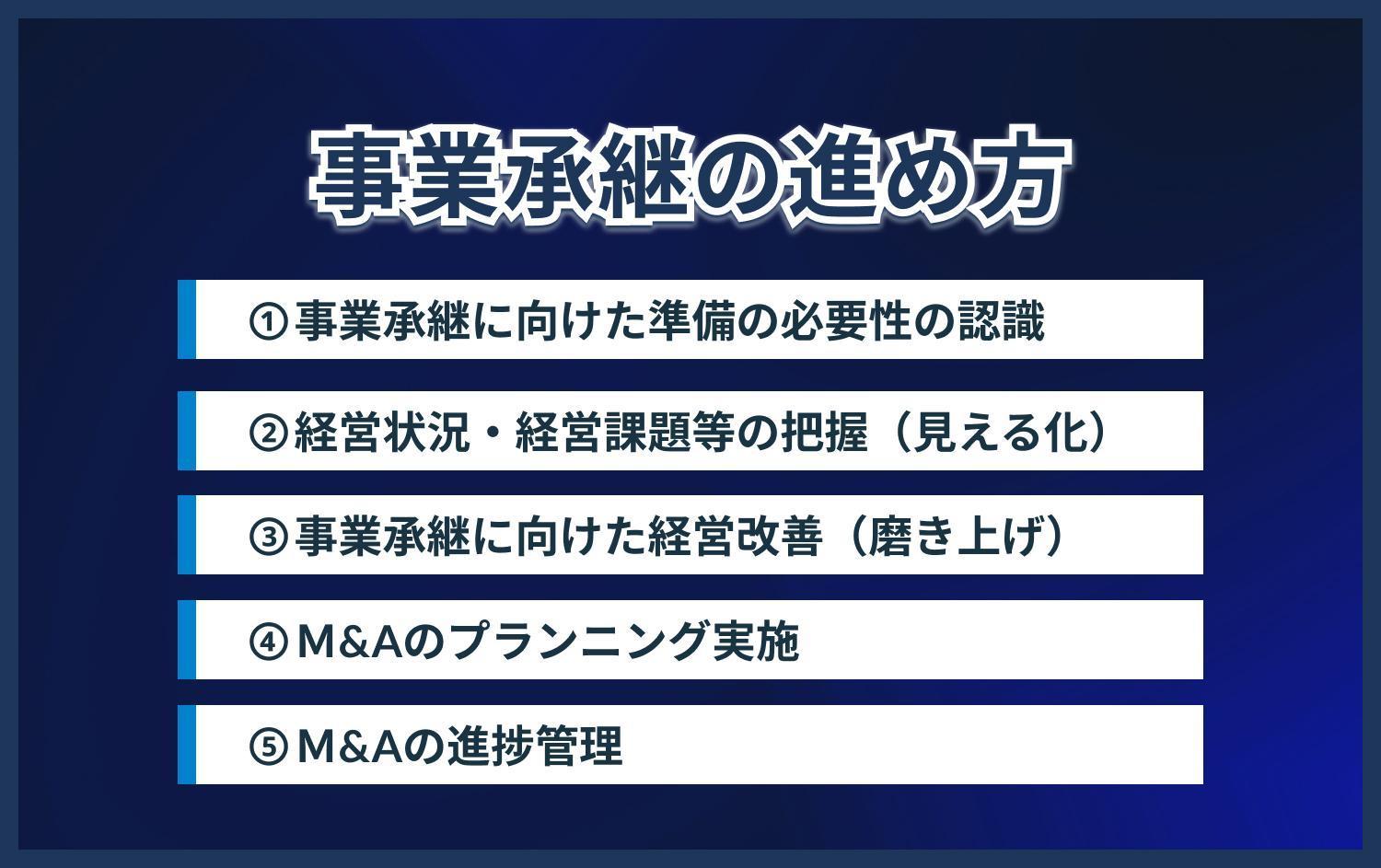

熊本県でのM&A・事業承継の進め方

熊本県の中小企業経営者の皆様、ここからは事業承継の具体的な進め方について、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考にわかりやすく解説していきます。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、概ね60歳までに取りかかることが望ましいとされています。もし60歳を超えているなら、すぐにでも身近な支援機関に相談し、準備に着手することをおすすめします。事業承継は一朝一夕にはできません。計画的に進めることが成功の鍵を握ります。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を円滑に進めるには、自社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、「見える化」することが重要です。また、後継者候補の有無や、親族内株主、取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況など、事業承継上の課題を明確にしておくことが求められます。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を成功させるには、より良い状態で後継者に引き継げるよう、経営改善に取り組むことが欠かせません。本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化等により、会社の価値を高めていきましょう。もし過剰債務等の課題がある場合は、早めに事業再生に着手することも重要です。

ステップ4:M&Aの工程の実施

事業承継の方法としてM&Aを選択した場合、譲渡意思決定後は、仲介者選定、企業価値評価、マッチング、交渉等のプロセスを進めていきます。専門家の知見を活用しながら、慎重かつスピーディーに進めることが求められます。

ステップ5:事業承継の実行

いよいよ事業承継の実行段階です。M&Aの場合は、手続きに沿って資産移転や経営権移譲を進めていきます。士業専門家等の協力を得ながら、円滑に進めることが大切です。

事業承継は、中小企業経営者にとって一大イベントです。しっかりとした準備と専門家の支援があれば、必ず道は開けるはずです。熊本県の中小企業経営者の皆様、ぜひ計画的に事業承継を進めていただきたいと思います。

熊本県でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

最後に、熊本県内でM&Aや事業承継に関する相談ができる主な機関をご紹介します。

よろず支援拠点

中小企業庁が各都道府県に設置しているワンストップ相談窓口で、様々な経営課題に対応しています。熊本県にも拠点があります。経験豊富な専門家が、事業承継やM&Aに関する疑問や不安に丁寧に応えてくれます。

商工会議所・商工会連合会

熊本商工会議所や熊本県商工会連合会に「経営安定特別相談室」が設けられており、事業承継やM&Aに関する各種法的手続きについて、士業等専門家がアドバイスを行っています。身近な相談先として、ぜひ活用してみてください。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継やM&Aを専門的に支援する機関で、熊本県にも設置されています。M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難と見込まれる場合には廃業についての相談対応も行っています。

中小企業診断士

中小企業のホームドクターとして、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組む中小企業診断士は、事業承継やM&Aについても深い知見を持っています。専門的な視点からアドバイスを得られる心強い味方です。

税理士

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決算支援等を通じ経営にも深く関与しています。事業承継やM&Aに伴う税務対策についても、的確なアドバイスが期待できます。

金融機関

日頃から取引のある金融機関は、事業承継やM&Aを検討する際の相談先としてもおすすめです。財務面でのサポートはもちろん、M&A案件の情報提供や、専門家の紹介など、様々な面で支援してくれるはずです。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aを専門に扱う仲介会社は、豊富な経験と専門知識を武器に、案件のマッチングから契約締結までを一貫してサポートしてくれます。自社の規模や目的に合ったM&A仲介会社を選ぶことが重要です。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業の支援機関が、事業承継の支援体制を構築していくにあたり、必要な助言や、支援機関の課題解決に資する講習会を開催しています。熊本県にも拠点があります。

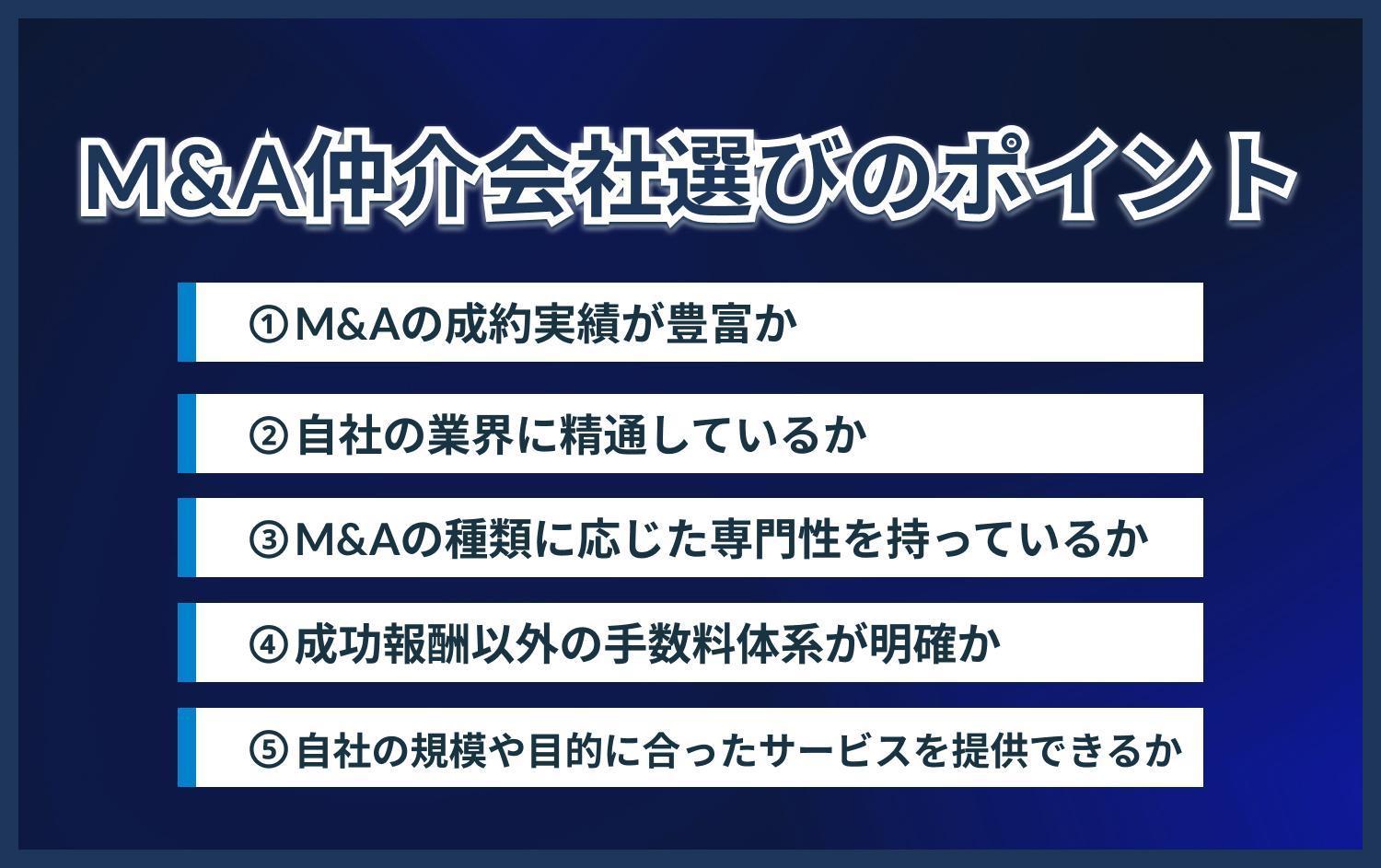

熊本県のM&A仲介会社選びのポイント

熊本県でM&Aを検討する際、適切な仲介会社を選ぶことが成功の鍵を握ります。ここでは、M&A仲介会社を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介しましょう。

M&Aの成約実績が豊富か

M&Aの成約実績が豊富な仲介会社は、様々なケースに対応した経験とノウハウを蓄積しています。実績が示す仲介会社の能力を見極めることが大切です。

自社の業界に精通しているか

自社の業界に精通した仲介会社は、業界特有の事情を理解したうえで、適切なアドバイスやマッチングを行ってくれます。業界知識の豊富さも重要なポイントです。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには様々な種類があり、それぞれ求められる専門性が異なります。自社の目的に合ったM&Aを実現するには、その種類に応じた専門性を持つ仲介会社を選ぶことが肝心です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の手数料体系は、成功報酬だけでなく、着手金や中間金などもあります。契約前に手数料体系を明確に確認し、納得のいく仲介会社を選びましょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できる仲介会社であるかどうかも重要です。大手仲介会社か、地域密着型の仲介会社か、自社に合ったタイプを選ぶことが求められます。

M&A仲介会社選びは、M&Aの成否を左右する重要な意思決定です。上記のポイントを踏まえつつ、複数の仲介会社に相談し、比較検討することをおすすめします。自社に最適な仲介会社を見つけることが、M&A成功への第一歩となるでしょう。

まとめ

この記事では、熊本県のM&A市場動向を詳しく解説してきました。熊本県の中小企業では、後継者不在率が49.5%と高く、事業承継が喫緊の課題となっています。一方で、M&Aによる事業承継の割合が上昇傾向にあり、後継者問題の解決策として注目されています。

また、熊本県では休廃業・解散件数が2年連続で減少し過去最少を記録したものの、黒字企業や資産超過企業の割合も低下しており、厳しい経営環境の中で廃業を選択せざるを得ない企業の増加がうかがえます。

加えて、人手不足も深刻化しており、企業の大きな経営課題となっています。M&Aは、人材確保と事業継続を同時に実現する有効な選択肢の一つと言えるでしょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。