【調査分析】横浜のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】横浜のM&Aの市場動向について徹底解説!

横浜市の中小企業の経営者の皆様、事業承継についてお悩みではありませんか? 特に後継者不在に頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。

会社を存続させ、従業員の雇用を守るためにも、円滑な事業承継は欠かせません。その有力な選択肢の一つとしてM&Aが注目されています。

本記事では、横浜市を含む神奈川県全体のM&Aの現状と、事業承継のプロセスについて分かりやすく解説します。皆様の事業承継の一助となれば幸いです。

神奈川県のM&A・事業承継の状況

横浜市を含む、神奈川県全体の状況を見ていきます。

神奈川県内の中小企業では、経営者の高齢化が進んでおり、多くの企業で事業承継が喫緊の課題となっています。帝国データバンク横浜支店の調査によると、2023年の神奈川県の休廃業・解散件数は3,628件で、5年ぶりに前年比13.6%増加しました。休廃業時の経営者年齢は平均72.4歳で、前年から1歳上昇しています。一方で、後継者不在率は63.6%と依然高く、M&Aによる事業承継への期待が高まっています。特に県内経済の中心である横浜市でも、同様の傾向が見られるのではないでしょうか。

「株式会社帝国データバンク」「神奈川県「休廃業・解散」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240101_20.pdf(2024年3月28日閲覧)

「株式会社帝国データバンク」「神奈川県「後継者不在率」動向調査」

地域・業種別の特徴

神奈川県内でも、建設業や製造業、サービス業で後継者不在率が特に高くなっています。

帝国データバンク横浜支店の調査では、2023年の後継者不在率は建設業で70.1%、製造業で53.8%、サービス業で66.4%でした。地域別では、県内経済を牽引する横浜市や川崎市などで後継者問題が深刻化していると推測されます。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

神奈川県では、事業承継・M&A支援センターを設置し、後継者不在企業のM&Aを促進しています。士業専門家との連携により、事業承継計画の策定から、M&A先のマッチング、交渉、契約締結までを一貫してサポートしています。

また、事業引継ぎ補助金など、M&Aを後押しする支援策も充実してきました。県内の商工会議所や金融機関でも、事業承継支援に力を入れ始めています。

神奈川県の休廃業・解散の動向

前述の通り、2023年の神奈川県の休廃業・解散件数は3,628件で、5年ぶりに前年比13.6%増加しました。休廃業企業の約半数が黒字であり、経営状態が悪化する前に廃業を決断するケースが目立ちます。

一方、コロナ禍で傷ついた財務体質を立て直せずに休廃業に追い込まれるケースも少なくありません。横浜市でも、円滑な事業承継により、こうした休廃業・解散を未然に防ぐ取り組みが求められています。

「株式会社帝国データバンク」「神奈川県「休廃業・解散」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240101_20.pdf(2024年3月28日閲覧)

神奈川県の人手不足状況

神奈川県内の中小企業でも人手不足が深刻化しています。

帝国データバンク横浜支店の2023年10月の調査では、正社員の人手不足企業の割合は53.3%で高止まりが続いています。業界別では建設業の人手不足割合が66.0%と際立って高くなっています。

人手不足は生産性の低下や機会損失につながるため、経営上の大きなリスクとなっています。県内経済の中心地である横浜市や川崎市などでも、同様の傾向が見られると推測されます。

「株式会社帝国データバンク」「人手不足に対する神奈川県内企業の動向調査(2023 年 10 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231102_20.pdf(2024年3月28日閲覧)

横浜でのM&A成約事例5選

以下は、横浜で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. 安田倉庫によるエーザイ物流の買収

2022年、横浜市に本社を構える「安田倉庫株式会社」は、医薬品物流に強みを持つ「エーザイ物流株式会社」を完全子会社化しました。安田倉庫は、医薬品の保管・配送に関する豊富な経験を持ち、エーザイ物流のノウハウを活用することで、医療品の供給体制をより強固なものにしています。この買収によって、医薬品や医療機器の取り扱い能力が向上し、特に東アジア地域での物流効率が大幅に改善されました。

引用元:https://www.eisai.co.jp/news/2022/news202294.html

2. 神奈川銀行とSBI地方創生アセットマネジメントの資本提携

2018年、神奈川県内に拠点を持つ「神奈川銀行」は、SBIグループの「SBI地方創生アセットマネジメント」と資本提携を行いました。

この提携により、神奈川銀行は地域経済の活性化を目指し、地方の中小企業に向けた金融サービスを充実させました。SBIグループの技術とノウハウを活用することで、神奈川銀行は新しい金融商品やサービスの提供を強化し、地元企業の資金調達をサポートしています。

引用元:https://www.kanagawabank.co.jp/pdf/osirase_20181012.pdf

3. ココカラファインによるワイズの買収

2017年、横浜市に本社を持つ「ココカラファイン株式会社」は、東京都に拠点を持つ「ワイズ株式会社」を買収しました。

ワイズは、脳梗塞リハビリセンターを運営しており、この買収によりココカラファインは、医療と介護の融合を図る形でリハビリ分野に進出しました。この買収によって、ココカラファインは既存の介護施設や調剤薬局との連携を強化し、地域医療・介護の提供力を向上させています。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP465784_R11C17A2000000/

4. アイティアクセスによるビッグバレーの買収

2018年、横浜市に本社を置くIT企業「アイティアクセス株式会社」は、自然言語処理技術を専門とする「ビッグバレー株式会社」を買収しました。

ビッグバレーは、AI技術や対話エンジン開発で知られており、アイティアクセスはこれらの技術を自社製品に統合することで、ソフトウェア開発の分野で技術力を強化しました。このM&Aにより、対話型AIソリューションや顧客サービス向上を目的とした新製品の開発が進んでいます。

引用元:https://www.itaccess.co.jp/information/2018/03/05/1255/

5. スマイルダイニングによるパティスリー雪乃下の事業譲渡

2020年、横浜市の「スマイルダイニング株式会社」は、パティスリー事業を展開する「パティスリー雪乃下」の事業を譲り受けました。

スマイルダイニングはレストラン運営を手掛けており、このM&Aによって菓子製造や販売の分野にも進出しました。特に、地元で人気の高いパティスリーの商品ラインを強化し、新たなスイーツ開発や販売戦略を推進しています。

引用元:https://www.marr.jp/genre/topics/news/entry/20296

神奈川県でのM&A・事業承継の進め方

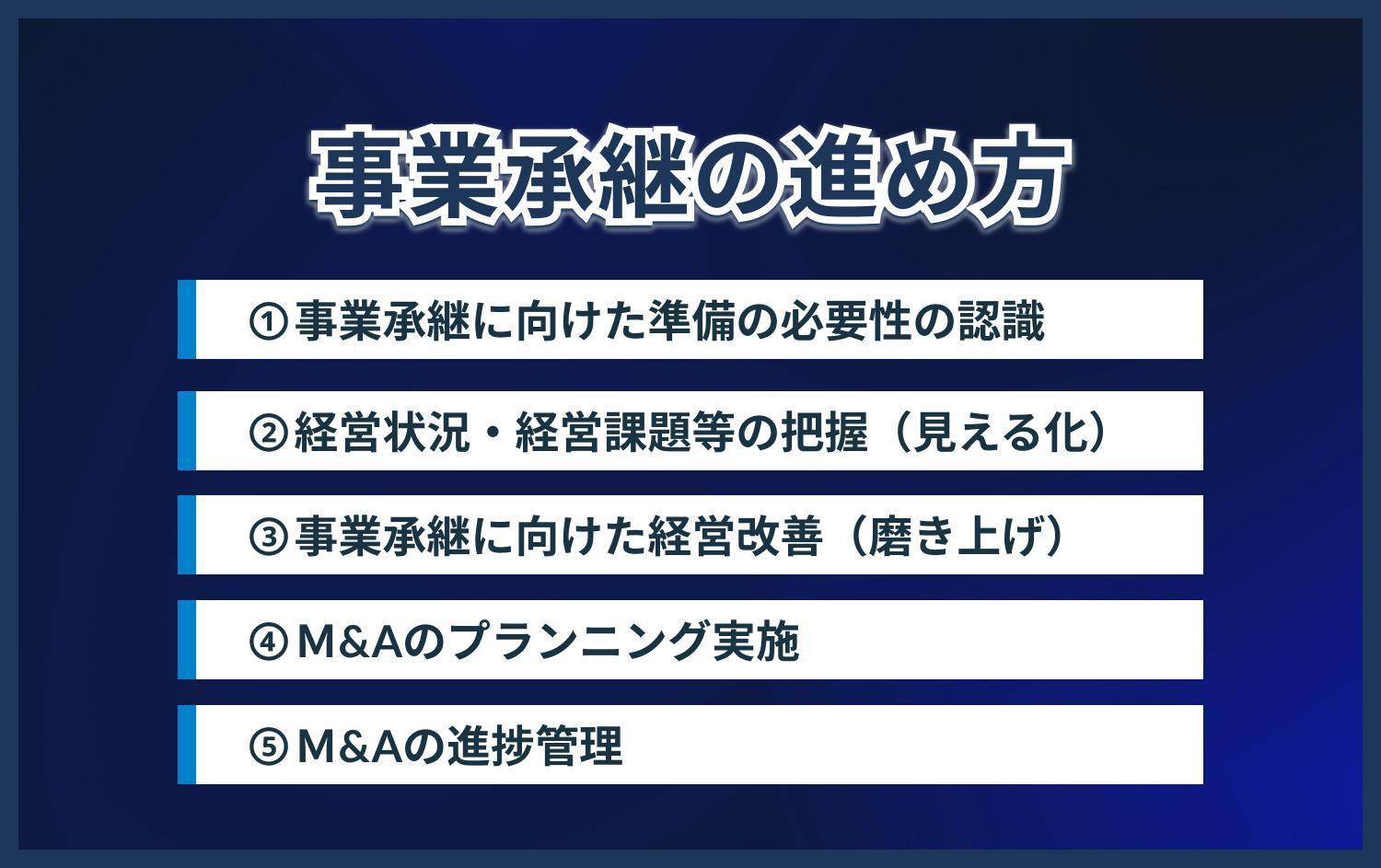

以下、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、事業承継の進め方を解説します。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

円滑な事業承継のためには、早めの準備が肝心です。経営者が概ね60歳に達した頃には、事業承継の準備に着手するのが理想的です。すでに60歳を超えている場合は、一刻も早く身近な支援機関に相談し、アクションを起こすことをおすすめします。県内でも、事業承継診断の受診を呼びかける自治体が増えてきました。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継の第一歩は、会社の経営状況や経営資源、知的資産等を可視化することです。「何を」「どのように」引き継ぐのかを明確にするために、財務諸表だけでなく、ビジネスモデル、ノウハウ、人的資産などを整理しましょう。また、後継者候補の有無、親族内株主、取引先の理解など、事業承継を進める上での課題も洗い出します。神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターでは、こうした「見える化」をサポートしてくれます。

2-1会社の経営状況の見える化

財務分析や SWOT 分析などを通じて、会社の強みと弱み、機会とリスクを明らかにします。業績のトレンドを踏まえ、将来の資金繰りも試算しましょう。

2-2事業承継課題の見える化

後継者候補の能力、親族内の利害関係、従業員の理解、相続対策など、事業承継を進める上でのハードルを可視化します。特に従業員の納得感を得ることは、事業承継の成否を左右します。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

3-1本業の競争力強化

事業の継続性を高めるためにも、本業の収益力を上げることが重要です。商品・サービスの差別化、新規事業の開発、業務効率化など、様々な打ち手が考えられます。県内の商工会議所などでも、経営改善のアドバイスが受けられます。

3-2経営体制の総点検

組織体制、人事制度、取引先との関係など、経営全般を見直す必要があります。家族経営から脱却し、ガバナンスを効かせることも検討課題です。

3-3経営強化に資する取組み

事業の魅力を高めるために、販路開拓やブランディングにも取り組みましょう。また、財務基盤の安定に向けて、コスト削減や資金調達の最適化にも注力します。金融機関の専門家などを交えて、改善策を探るのも一案です。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

M&Aによる事業承継を選択した場合、専門家の力を借りて入念に計画を練る必要があります。譲渡意思決定後、M&A仲介者の選定、企業価値評価、マッチング、条件交渉等を進めていきます。社内の情報管理を徹底し、従業員とのコミュニケーションを密にすることも大切です。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&Aの実行段階です。士業専門家等の協力を得ながら、株式譲渡や事業譲渡の手続きを進めていきます。PMIにおいては、従業員の不安を払拭し、モチベーションを維持することが何より重要です。トップのリーダーシップの下、買い手企業との融和を図っていきましょう。

神奈川県でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

1.よろず支援拠点

経営課題に関する相談を広く受け付ける「よろず支援拠点」が、神奈川県内にも複数設置されています。事業承継やM&Aについても、専門のコーディネーターが対応してくれます。事業承継診断や計画策定のサポートも行っているので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

2.商工会議所の経営安定特別相談室

神奈川県内の商工会議所でも、「経営安定特別相談室」を開設し、事業承継やM&Aに関する相談に乗っています。士業専門家が在籍しており、法的手続きや税務面でのアドバイスも可能です。個別相談会やセミナーも定期的に開催されているので、チェックしてみることをおすすめします。

3.事業承継・引継ぎ支援センター

神奈川県には、「事業承継・引継ぎ支援センター」の相談窓口があります。事業価値や譲渡価格の算定、M&A先のマッチング、交渉のサポートなど、事業承継に必要な支援を網羅的に提供しています。廃業を検討している場合の相談にも応じてくれるので、選択肢の一つとして押さえておきたいところです。

4.中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業のホームドクターとして、事業承継やM&Aのサポートにも定評があります。神奈川県内にも多くの診断士が活躍しています。経営分析や事業計画の策定、デューデリジェンスなど、M&Aの各フェーズで専門的なアドバイスが受けられます。信頼できる診断士を見つけることが、事業承継の成否を分けるポイントになるでしょう。

5.税理士

日頃から中小企業の経営に深く関わっている税理士も、事業承継やM&Aの有力な相談先です。神奈川県内の税理士の中には、M&Aを得意分野としている方も少なくありません。特に税務面の課題が大きい場合は、早めに顧問税理士に相談することをおすすめします。

6.金融機関

神奈川県内の地銀や信金、信組の中には、事業承継やM&Aのサポートに力を入れているところが増えてきました。融資だけでなく、M&Aニーズのマッチングや、デューデリジェンスのアレンジメントなどを手がける金融機関もあります。日頃の取引を通じて信頼関係のある金融機関に、相談してみる価値は大いにあります。

7.M&A仲介会社などの専門家

M&Aの実務は専門性が高いため、M&A仲介会社など外部の専門家の力を借りることが不可欠です。神奈川県内でも、M&Aコンサルティングを手がける専門家は数多く存在します。ただし、すべての専門家が質の高いサービスを提供しているわけではないので、選定には注意が必要です。仲介会社の成約実績や、担当者の知見を見極めることが重要と言えるでしょう。

8. 独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構では、事業承継・引継ぎ支援センターの運営のほか、支援機関向けの研修などを通じて、M&A支援体制の強化に取り組んでいます。神奈川県内の支援機関が、中小機構の知見を活用することで、事業者への支援の質を高めています。

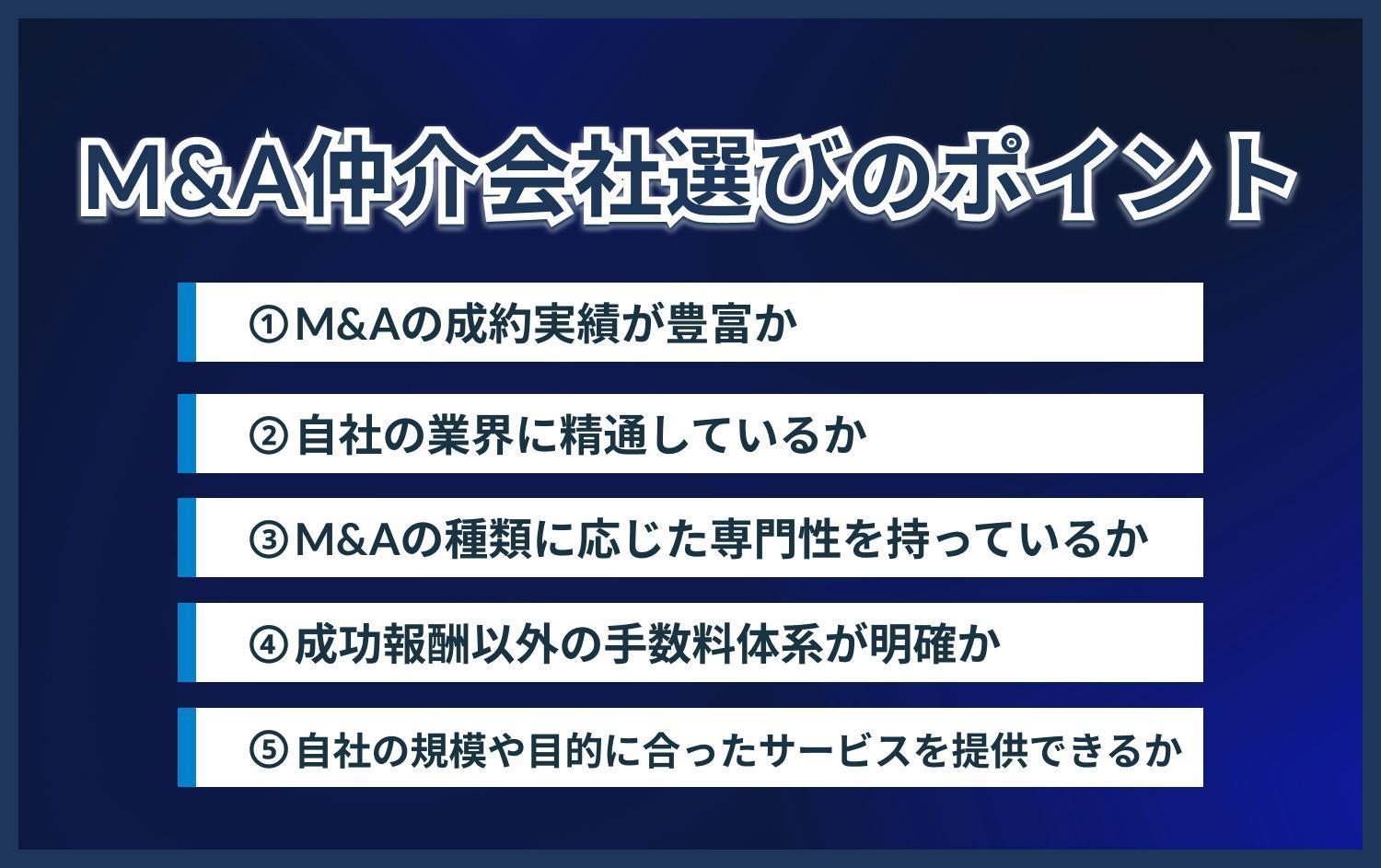

神奈川県のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びで最も重要なのが、成約実績の豊富さです。仲介実績が多いほど、案件のマッチングや条件交渉のノウハウが蓄積されているはずです。特に自社と同規模、同業種のM&A事例があれば、相性は良いと言えるでしょう。

自社の業界に精通しているか

自社の業界の商慣行やビジネスモデルをきちんと理解している仲介会社でないと、適切な企業価値の算定やマッチングは難しいと言えます。業界特有のリスクを見落とされるおそれもあります。過去の仲介案件に自社の業界が含まれているかどうかは、重要なチェックポイントです。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aにはバイアウト、吸収合併、事業譲渡など、様々な形態があります。案件の性質に合わせて、最適なスキームを選択できる専門性が求められます。得意とするM&Aの種類が、自社のニーズと合致しているかどうかを見極めましょう。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬は、基本的に成功報酬が中心ですが、コンサルティングフィー等の名目で別途費用を請求するケースもあります。トータルでどの程度の費用負担になるのか、事前に明確にしておく必要があります。見積もりを取る際は、料率だけでなく、報酬の対象となる業務範囲についても確認が必要です。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&A仲介会社の中には、大企業向けのサービスに特化しているところもあれば、中小企業専門に手がけているところもあります。自社の規模や目的に合ったサービスを提供してくれる仲介会社を選ぶことが重要です。例えば、事業規模が小さい場合は、大手仲介会社では優先順位が下がるおそれもあります。

まとめ

本記事では、神奈川県におけるM&Aの現状と、事業承継の進め方についてお伝えしてきました。

経営者の高齢化や後継者不在に直面する企業が増える一方、人手不足の深刻化もあいまって、廃業・休業のリスクは高まっています。その解決策として、M&Aの重要性が増しているのです。

M&Aによる事業承継は、専門性が求められる分野ですが、神奈川県内にも相談できる先は数多くあります。士業専門家やM&A仲介会社など、外部の力を上手に活用することが成功のカギを握ります。

本記事が、神奈川県内の中小企業経営者の皆様の事業承継の一助となれば幸いです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。