【調査分析】静岡のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】静岡のM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、静岡県におけるM&Aや事業承継の現状を詳しく解説しつつ、円滑な事業承継に向けた具体的な進め方や相談先などをご紹介します。

静岡のM&A・事業承継の状況

静岡県の後継者不在率は、51.9%と過去最低を更新しました。前年比1.7ポイント低下し、後継者問題は改善傾向が続いています。特に事業承継の適齢期である60代の後継者不在率は34.6%まで低下し、3社に1社の割合となりました。事業承継の方法としては、「同族承継」が43.5%でトップですが、「M&Aほか」や「内部昇格」など非同族への承継も増加傾向にあります。また、後継者候補では「親族」「非同族」の割合が拡大しており、「ファミリー承継」からの脱却が進んでいます。

このデータから、静岡県の中小企業において、事業承継の必要性に対する認識は着実に高まっていると言えるでしょう。一方で、依然として後継者不在企業は半数を超えており、課題の根深さがうかがえます。円滑な事業承継の実現には、官民一体となったさらなる取り組みが求められそうです。各社の実情に即した多様な選択肢の提示と、きめ細やかな伴走支援が何より重要ではないでしょうか。

後継者問題の解消に向けて、M&Aへの関心も高まっています。親族内に適任者がいない場合でも、外部の経営資源を活用することで道が開ける可能性があるからです。ただし、M&Aにはメリットだけでなくリスクもあることを認識しておく必要があります。自社の目的や状況を見極めたうえで、適切な形でのM&A実現を目指したいものです。

静岡の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

静岡県内でも地域や業種によって、後継者問題の状況は異なります。特に製造業や建設業では、技術やノウハウの継承が課題となっています。一方、サービス業では人材の確保や育成が重要な鍵を握っています。各社の実情に合わせた、きめ細やかな支援が求められます。

後継者不在に悩む企業にとって、事業承継の選択肢はいくつかあります。親族内での承継、従業員への承継、M&Aなどが代表的です。しかし、どの選択肢を取るにしても、入念な準備と計画的な実行が不可欠です。特に、M&Aの場合は、買い手企業とのマッチングや条件交渉など、専門的な知識とスキルが求められます。

事業承継は、経営者の人生の集大成とも言うべき一大事業です。会社の未来を託す後継者選びは、慎重に進めなければなりません。単に血縁を重視するのではなく、経営者としての資質や意欲を見極めることが重要でしょう。M&Aを選択する場合も、自社の企業文化との融和性などを十分に吟味する必要があります。拙速は禁物です。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:静岡県「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_42.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

静岡県では、商工会議所や金融機関と連携し、事業承継・M&Aセミナーの開催や個別相談会を実施しています。また、事業引継ぎ支援センターを設置し、後継者マッチングや M&A仲介などの支援を行っています。課題を抱える中小企業は、ぜひこうした支援策を活用し、早めの相談を心がけましょう。

事業承継・M&Aは専門的な分野だけに、支援機関の適切な助言は心強い味方となります。漠然とした不安を、建設的な行動に変えるきっかけになるはずです。事業承継の入り口に立つ経営者の背中を、支援機関がしっかりと後押ししてくれるでしょう。

もちろん、事業承継・M&Aは、支援機関まかせにできるものではありません。経営者自身が覚悟を持って取り組むことが何より重要です。支援機関の知恵を借りつつ、将来ビジョンの策定や、承継に向けた社内体制の整備など、着実に準備を進めていく必要があります。事業承継は経営者の責務です。後継者に確かな未来を託せるよう、リーダーシップを発揮したいところです。

静岡の休廃業・解散の動向

静岡県の休廃業・解散件数は、2年連続で増加し、3年ぶりに1,600件を上回りました。休廃業した企業の45.5%が黒字だったものの、その割合は過去最低でした。一方、「資産超過」かつ「黒字」の企業の割合は21.2%と、2年連続で2割を超えています。休廃業時の経営者の平均年齢は71.6歳で、4年連続で70歳を超え、右肩上がりに上昇しています。業種別では、「建設業」の休廃業が280件で最多となり、前年比15.7%増加しました。

静岡県の休廃業・解散件数は全国的にも高い水準にあり、中小企業の経営環境の厳しさを物語っています。コロナ禍の影響で、「あきらめ廃業」に追い込まれるケースも少なくないのが実情です。特に、高齢の経営者の事業継続リスクは看過できません。事業承継の遅れが、休廃業を招く恐れがあるからです。

とはいえ、休廃業・解散企業の中には、経営資源を引き継ぐ「前向きな廃業」もあると言います。事業の行き詰まりを認識したうえでの、計画的な撤退とも捉えられるでしょう。「廃業」という選択肢も視野に入れつつ、経営のあり方を見直す必要があります。時代に即した決断が求められる局面と言えるのではないでしょうか。

来年以降も、中小企業の休廃業・解散は高止まりすると見込まれます。「事業継続か、廃業か」。経営者の皆様は、その岐路に立たされているのかもしれません。「廃業」を安易に選ぶべきではありませんが、「撤退の美学」を心得ることも大切です。M&Aなどの選択肢も視野に入れつつ、会社の未来を見据えた決断を期待したいと思います。

「株式会社帝国データバンク」「静岡県内企業「休廃業・解散」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240101_42.pdf(2024年3月28日閲覧)

静岡の人手不足状況

静岡県の正社員の人手不足企業の割合は45.9%に上ります。業種別では、「2024年問題」が懸念される「運輸・倉庫」が73.1%、「建設」が64.1%で上位となっています。非正社員の人手不足割合は25.3%で、「農・林・水産」が50.0%でトップ、「サービス」が45.5%、「運輸・倉庫」が36.4%と続いています。特に建設業と物流業では、正社員の人手不足割合がそれぞれ64.1%、68.4%と6割を超える深刻な状況です。

人手不足は、中小企業の持続的成長を阻む大きな足かせと言えます。担い手の確保なくして、事業の発展は望めません。少子高齢化の進行で、今後も人手不足が慢性化するのは必至の情勢です。企業の生き残りをかけた対策が急務と言えるでしょう。

人手不足への処方箋としては、生産性の向上や働き方改革などが挙げられます。限られた人員で付加価値を生み出す工夫が求められます。同時に、多様な人材の活用も欠かせません。女性や高齢者、外国人材など、担い手の裾野を広げる発想が重要になるでしょう。

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

人手不足解消に向けて、静岡県内企業の78.5%が「労働力の定着・確保」を目的に2024年度の賃金改善を見込んでいます。しかし賃上げだけでは抜本的な解決は難しいでしょう。そこで注目したいのがM&Aです。同業他社との経営統合により、人材の効率的な活用が可能になります。また、異業種のM&Aで新たな事業領域を開拓し、既存社員のやりがいを高めることもできるでしょう。人手不足に悩む企業は、M&Aを選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

もちろん、M&Aは万能の解決策ではありません。買収先企業との融和や、統合後の人材マネジメントには、細心の注意が必要です。安易な「呑み込み」は、かえって人材流出を招きかねません。M&Aを成功に導くには、きめ細やかな対話とビジョンの共有が欠かせません。

また、M&Aには多額の資金を要するケースが少なくありません。自社の財務状況を見極めたうえでの判断が求められます。場合によっては、金融機関の支援を参考にすることも検討したいところです。リスクを含めたM&Aの是非を、冷静に見定める必要があるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「人手不足に対する静岡県内企業の動向調査(2024 年 1 月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240302_42.pdf(2024年3月28日閲覧)

静岡でのM&A成約事例5選

以下は、静岡で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1.タカラ・エムシーによるサンフレッシュブルームの譲り受け

静岡市に本社を置くタカラ・エムシーは、愛知県の食品スーパー「サンフレッシュブルーム」を運営する企業を買収しました。2016年に全株式を取得し、愛知県内での店舗展開を加速させました。

この統合により、食品供給ネットワークの強化とサービスの向上が期待されており、消費者に対してより幅広い選択肢と価値を提供することを目指します。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXLZO06001330S6A810C1L61000/

2.遠州鉄道による中部自動車学校のM&A

浜松市に本社を置く遠州鉄道は、静岡県焼津市にある「中部自動車学校」を2016年に買収しました。

この自動車学校は、普通車や二輪車の教習を提供しており、地域に根差した運転教習所として長年運営されてきましたが、経営基盤の強化を図るために遠州鉄道による買収が実現しました。

遠州鉄道グループは、すでに複数の自動車学校を運営しており、今回の買収によってグループ内の教習所ネットワークをさらに拡大しました。買収後、施設名は「遠鉄中部自動車学校」に変更され、地域における運転教習事業の基盤が一層強化されました。

引用元:https://www.entetsu.co.jp/release/20160202_entetsu.pdf

3.丸啓鰹節による大連味思開生物技術の譲り受け

静岡県御前崎市に本社を置く鰹節製造企業、丸啓鰹節は、2016年に中国遼寧省にある天然調味料および機能食品製造・販売企業、大連味思開生物技術を買収しました。

この買収は、丸啓鰹節が海外市場に進出し、事業の多角化を図るために実施されました。

丸啓鰹節は、この買収によって自社の製品ラインを強化し、天然調味料市場での競争力を高めることを目指しています。

また、今回の買収を機に、丸啓鰹節はアジア市場における新たな成長機会を模索しており、今後の事業拡大に向けた重要なステップとして位置付けています。

引用元:https://marukei-k.co.jp/news_dairen.htm

4.ヤマシタとフォースタートアップスの資本業務提携

福祉用具のレンタル事業を展開する静岡市のヤマシタは、スタートアップ支援を手掛けるフォースタートアップスと資本業務提携を結びました。

この提携は、福祉業界とスタートアップ支援という異なる業界間のシナジーを生み出すことを目的としています。

ヤマシタは、フォースタートアップスの発行済株式の1.4%に相当する株式を取得し、今後の成長戦略の一環としてスタートアップ企業向けの人材紹介や、福祉サービスの多角化を進めています。

フォースタートアップスは、スタートアップ企業の成長を支援するデータベース「STARTUP DB」を運営しており、今回の提携により、福祉業界向けの新しいサービスモデルを開発する可能性が高まっています。

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000072683.html

5.ヤマハ発動機によるヤマハモーターエレクトロニクスの吸収合併

ヤマハ発動機は、静岡県森町に拠点を置く連結子会社ヤマハモーターエレクトロニクスを吸収合併することを決定しました。

ヤマハモーターエレクトロニクスは、二輪車や電動アシスト自転車、船外機の電装部品を開発・製造しており、電動化が進む自動車業界の変化に対応するために、ヤマハ発動機は電動技術の強化を図るべくこの合併を実施しました。

世界的な脱炭素化の流れを受け、ヤマハ発動機は環境対応製品の開発スピードを向上させ、電装分野での技術力を高めることで、競争力を一層強化することを目指しています。

引用元:https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2024/0724/yejp.html

静岡でのM&A・事業承継の進め方

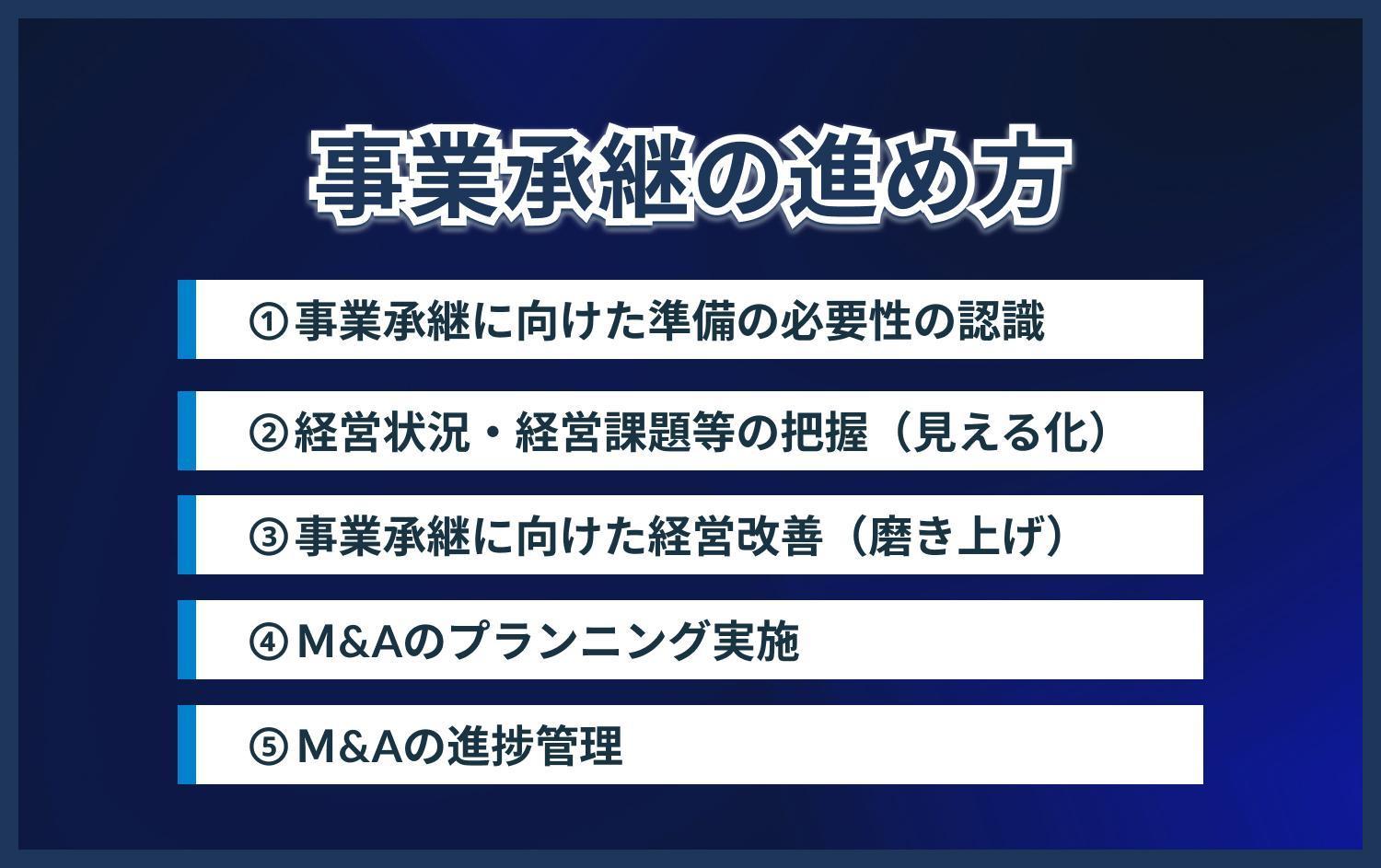

ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、M&Aや事業承継の進め方を解説します。ポイントを押さえて、円滑な事業承継を目指しましょう。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

概ね60歳に達した頃には、事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。すでに60歳を超えている場合は、すぐにでも身近な支援機関に相談し、準備に着手すべきでしょう。事業承継は一朝一夕では進みません。早めの行動が肝心です。

事業承継は、経営者の人生の集大成であり、会社の命運を左右する一大事業です。後継者選びは、経営者としての資質や意欲を見極める必要があります。M&Aの場合も、買い手企業の企業文化との融和性などを慎重に吟味しなければなりません。性急な判断は禁物と言えるでしょう。

円滑な事業承継のためには、支援機関の知恵を借りることが重要です。しかし、経営者自身の覚悟と行動力が何より不可欠です。支援機関に丸投げするのではなく、将来ビジョンの策定や社内体制の整備など、主体的に準備を進める必要があります。事業承継は、経営者の責務だと心得ておきたいものです。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を進めるには、まず自社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、「見える化」することが重要です。また、後継者候補の有無、親族内株主や取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況等、事業承継上の課題を明確にしておく必要があります。客観的な現状分析が、円滑な事業承継の第一歩となります。

自社の実力を過大評価していては、適切な事業承継は望めません。強みと弱みを冷静に見極め、克服すべき課題を洗い出すことが重要です。外部の専門家の視点を借りるのも一案でしょう。自社の現状を多面的に把握することで、事業承継の青写真が見えてくるはずです。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を控えた企業は、本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化等により、より良い状態で後継者に引き継げるよう経営改善に取り組みましょう。過剰債務等の課題がある場合は、事業再生にも着手が必要です。承継までのリードタイムを活かし、会社の魅力を高めておくことが大切だと言えます。

事業承継は、会社の「格」を上げる絶好の機会とも言えます。後継者が意欲を持って経営に臨めるよう、会社の体力を高めておくことが重要です。健全な財務体質の構築や、時代に即した事業ポートフォリオの構築などが求められるでしょう。

経営改善は、社内の意識改革と一体で進める必要があります。事業承継の必要性や目的を社員と共有し、一丸となって取り組む体制を整えることが肝心です。トップの強いリーダーシップのもと、全社一丸での経営改善を期待したいと思います。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

M&Aを選択する場合、譲渡意思決定後は、仲介者選定、企業価値評価、マッチング、交渉等のプロセスを着実に進めていくことになります。専門家のサポートを受けつつ、スケジュール管理を徹底し、円滑なM&A実現を目指しましょう。

M&Aは、経営資源の有効活用や事業の発展につながる有力な選択肢です。一方で、買収先企業の選定を誤れば、多大なリスクを抱え込むことにもなります。自社の目的に適った買収先を見極めるためにも、専門家の知見を借りることが賢明でしょう。

デューデリジェンスの実施や、買収価格の交渉など、M&Aの各プロセスでは高度な専門性が求められます。自前主義に陥ることなく、M&Aのプロに適切なアドバイスを仰ぐことが重要です。経営者の決断力と、専門家の知見の融合が、M&A成功の鍵を握ると言えるでしょう。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&A実行の段階です。M&A手続き等に沿って、資産移転や経営権移譲を進めます。細部に至るまで慎重に事務手続きを行う必要があります。士業専門家等の協力を得つつ、トラブルのない事業承継を成し遂げましょう。

M&Aの実行は、法的な手続きだけでは完結しません。統合後の企業文化の融和や、人材の定着なども重要な課題です。買収先企業の社員とのコミュニケーションを緊密に図り、一体感の醸成に努める必要があります。PMIと呼ばれるこのプロセスが、M&Aの成否を分けると言っても過言ではないでしょう。

経営ビジョンの共有と、リーダーシップの発揮が何より求められます。社員の不安を払拭し、新しい組織への一体化を促すことが肝心です。統合シナジーを最大限に引き出すためにも、経営者の手腕が問われる局面と言えるでしょう。

静岡でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

中小企業庁が各都道府県に設置する「よろず支援拠点」は、様々な経営課題の相談に対応するワンストップ窓口です。静岡県にもよろず支援拠点があり、事業承継やM&Aについても専門家が対応してくれます。漠然とした悩みごとから、具体的な進め方まで、気軽に相談できる心強い味方です。

支援実績豊富なコーディネーターが、課題解決に向けた的確なアドバイスをしてくれるでしょう。相談は何回でも無料で受けられます。事業承継の第一歩として、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

経営安定特別相談室

商工会議所や商工会連合会が設置する「経営安定特別相談室」でも、事業承継やM&Aの相談に乗ってもらえます。士業等の専門家が各種法的手続きのアドバイスを行います。中小企業の身近な相談相手として定評があります。進め方で迷ったら、まずは商工会議所等に足を運んでみるのが良いでしょう。

事業承継には、法務・税務・金融など、様々な専門分野の知識が必要とされます。経営安定特別相談室では、こうした各分野の専門家が連携し、総合的なサポートを提供してくれます。事業承継の基本的な考え方から、具体的な進め方まで、一貫した支援が受けられるのが心強いですね。

事業承継・引継ぎ支援センター

国が全都道府県に設置する「事業承継・引継ぎ支援センター」は、事業承継やM&Aの専門支援機関です。M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難な場合の廃業相談にも対応しています。親族外承継やM&Aを検討する際には、ぜひ支援センターを活用したいものです。

支援センターでは、後継者人材バンクを通じた後継者マッチングのサポートや、M&Aに関する各種情報提供、専門家派遣など、事業引継ぎに特化した支援を展開しています。M&Aにあたっては、センターに登録されたM&A専門機関とのマッチングも可能です。事業承継の実現に向けた強力な後ろ盾と言えるでしょう。

中小企業診断士

「中小企業支援法」に基づく国家資格である中小企業診断士は、中小企業のホームドクターとして経営全般の相談に乗ってくれます。事業承継やM&Aについても、豊富な知識と経験を活かしたアドバイスが期待できます。複雑な経営課題を抱えた際は、ぜひ中小企業診断士に相談してみましょう。

中小企業診断士は、経営戦略の立案や財務分析、販路開拓支援など、経営のあらゆる場面で活躍しています。事業承継においても、自社の実態を踏まえた適切な方法の提案や、具体的な実行支援が期待できます。経営のプロとしての視点から、事業承継の方向性を示してくれるはずです。

税理士

顧問契約を通じて中小企業経営者と日常的に関わりの深い税理士も、事業承継の心強い相談相手です。決算支援等を通じて経営にも深く関与しているため、自社の状況を踏まえた的確なアドバイスが得られるでしょう。M&Aの際の税務リスクなども税理士に確認しておくと良いですね。

事業承継では、株式の評価や相続税対策など、税務面での検討が欠かせません。税理士は、こうした事業承継特有の税務課題にも精通しています。財務デューデリジェンスの実施や、スキーム選定など、M&A実務での活躍も期待できるでしょう。

金融機関

日頃から取引のある金融機関も、事業承継やM&Aについて相談に乗ってくれます。自社の財務状況を理解した上でのアドバイスは、説得力があります。資金調達面でのサポートも受けられるでしょう。金融機関との関係を上手く活用し、安心して事業承継に臨みたいものです。

金融機関の中には、事業承継やM&Aに特化した専門部署を設けているところもあります。豊富な支援実績を持つ人材が、案件の掘り起こしから実行までを一貫してサポートしてくれるはずです。M&Aのファイナンス面はもちろん、買い手企業の紹介など、金融機関のネットワークを活用した支援にも期待が持てます。事業承継を金融面から下支えしてくれる心強いパートナーです。

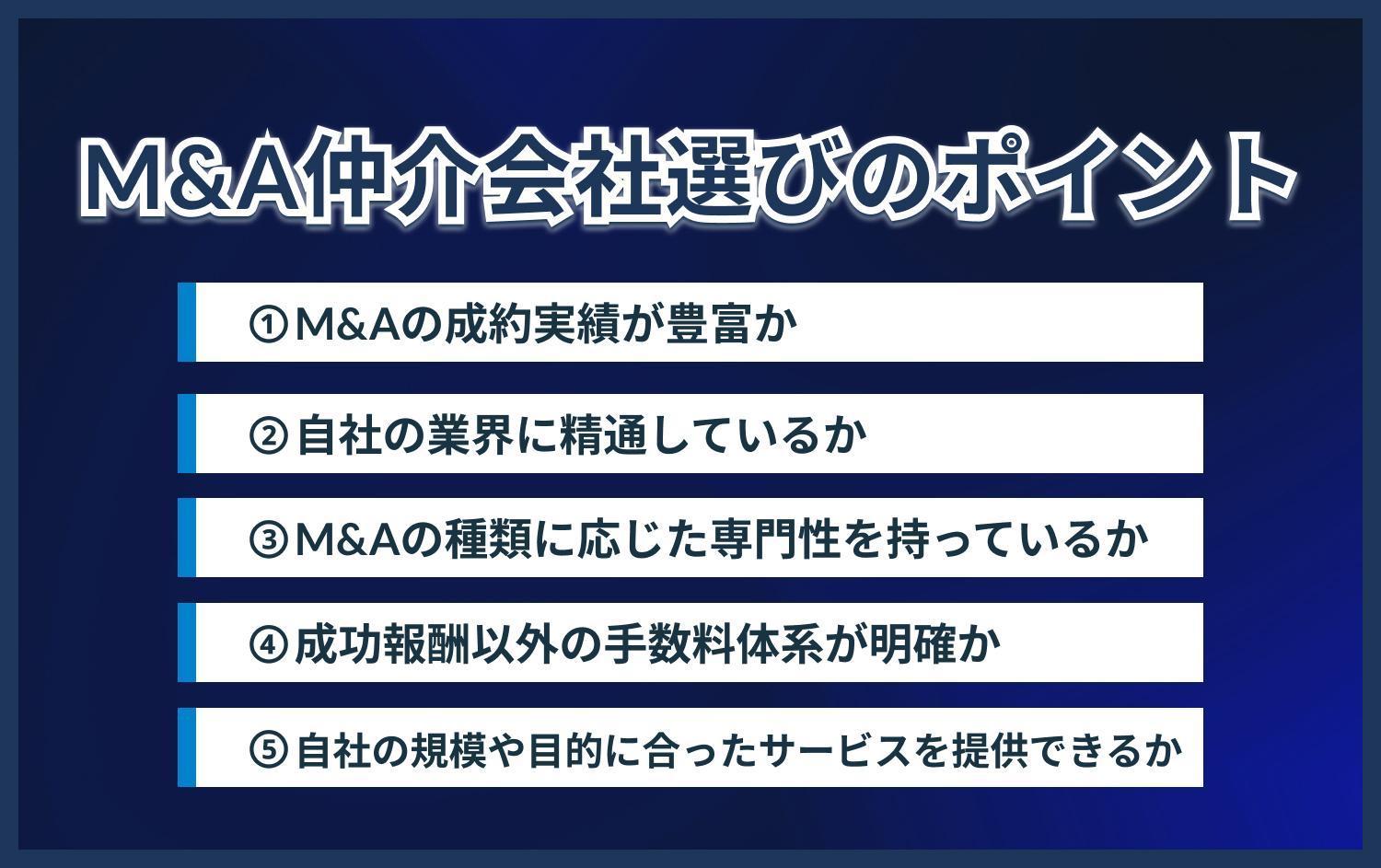

M&A仲介会社などの専門家

M&Aの実務経験が豊富な専門会社の活用も検討すべきでしょう。自社の業界に精通し、M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持つ会社を選ぶことが重要です。成功報酬以外の手数料体系が明確で、自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるかもチェックしたいポイントです。

良質なM&A仲介会社は、単なる「仲介屋」ではありません。案件のソーシングから、プランニング、デューデリジェンス、契約交渉、クロージングまで、M&Aのプロセス全体に関与します。経験豊富なアドバイザーが、案件の成功に向けて伴走してくれるはずです。会社選びには慎重を期したいものの、良きパートナーとの出会いは、M&A成功の鍵を握ると言えるでしょう。

中小企業基盤整備機構

地域ごとに拠点を持つ独立行政法人中小企業基盤整備機構にも、事業承継やM&Aの相談窓口があります。中小企業支援の専門機関として、支援機関同士の連携促進や、経営者向けの実践的セミナー等を実施しています。支援機関のネットワークを活用したい場合に心強い味方となるでしょう。

基盤整備機構では、事業引継ぎハンドブックの提供や、事業承継・M&A専門家リストの公表など、事業承継の「情報インフラ」整備にも注力しています。信頼できる専門家を探す際の指針となるはずです。事業承継の成功事例などの情報収集にも役立つでしょう。こうしたインフラを賢く活用し、円滑な事業承継の実現を目指したいものです。

静岡のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A支援会社選びで重視したいのが、成約実績の豊富さです。数多くのM&A案件をまとめた経験のある会社なら、交渉術に長けているはずです。実績数だけでなく、取引規模や業種の広がりにも注目しましょう。

自社の事業規模や業界特性に合った案件の実績があるかを確認することが大切です。条件面などのノウハウが蓄積されているため、円滑な交渉が期待できます。

自社の業界に精通しているか

自社の業界事情に詳しい仲介会社を選ぶのも重要なポイントです。業界特有の商慣行や経営課題を理解している方が、スムーズにM&Aを進められるからです。

同業他社とのM&A案件の実績があれば申し分ありません。業界内のネットワークを活かし、最適な買い手候補を探してくれるはずです。自社の事業価値を適切に評価する目利き力も備わっているでしょう。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、株式譲渡や事業譲渡、合併など、様々な手法があります。取引の形態に応じた高度な専門性が求められるため、経験豊富な仲介会社を選ぶことが欠かせません。

自社の意向に合ったM&Aスキームを提案してくれる会社が望ましいでしょう。法務面や税務面の課題にも精通し、トータルなサポート力を備えているかどうかもチェックしたいポイントです。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬体系は、成功報酬型が一般的です。つまり、案件が成立した場合にのみ報酬が発生する仕組みです。ただ、着手金など固定費用を設定している会社もあるため、契約前に手数料体系を確認しておくことが重要です。

料率の水準だけでなく、計算方法も含めて、明確な説明を受けましょう。専属契約を求められるケースもあるため、複数社への相談の可否も事前に確認しておくと安心です。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&A支援会社の得意分野は多岐にわたります。大型案件に強みを持つ会社もあれば、中小企業のM&Aに特化したところもあるからです。自社の規模や目的に合った専門性を持つ会社を選ぶことが肝心です。

例えば、事業の一部を売却する場合は、部門売却の実績が豊富な会社がおすすめです。一方、完全子会社化を目指す場合は、PMIまで視野に入れた総合的な支援力を備えた会社を選ぶと安心でしょう。

M&Aは、オーナー企業にとって一大イベントです。信頼できるパートナーを見つけられるかどうかが、成否を分けると言っても過言ではありません。相性の良い仲介会社を選び、二人三脚で理想の事業承継の実現を目指しましょう。

まとめ

本記事では、静岡県のM&A市場の現状と、円滑な事業承継のポイントについて詳しく解説しました。静岡県では、後継者不在率が改善傾向にあるものの、依然として事業承継は重要な経営課題です。M&Aは有力な選択肢の一つですが、専門性の高い分野でもあります。事業承継ガイドラインを参考に、準備の必要性を認識し、自社の経営状況や課題を見える化することから始めましょう。その上で、M&Aの実現に向け、専門家の支援を上手に活用していくことが重要です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。