M&A・事業承継の状況

【調査分析】札幌のM&Aの市場動向について徹底解説!

事業承継は、経営者にとって避けては通れない重要な経営課題の一つです。しかし、後継者問題は簡単に解決できるものではありません。特に、札幌を含む北海道では、後継者不在率の高さが際立っており、多くの中小企業が頭を悩ませています。

本記事では札幌を含めた北海道のM&Aや事業承継の現状と課題について、統計データを交えながら分かりやすく解説します。M&Aを検討中の経営者の皆様には、ぜひ参考にしていただければと思います。

M&A・事業承継の状況

目次

- 北海道の後継者不足の状況

- 北海道の休廃業・解散の動向

- 北海道の人手不足状況

- 札幌でのM&A成約事例3選

- ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

- ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

- ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

- ステップ4:M&Aのプランニング実施

- ステップ5:M&Aの実行

- 札幌でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

- よろず支援拠点

- 経営安定特別相談室

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- 中小企業診断士

- 税理士

- 金融機関

- M&A仲介会社などの専門家

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構

- M&Aの成約実績が豊富か

- 自社の業界に精通しているか

- M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

- 成功報酬以外の手数料体系が明確か

- 自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

北海道の後継者不足の状況

帝国データバンクの調査によると、北海道の後継者不在率は66.5%で、全国で4番目に高い水準にあります。全国的には後継者不在率が53.9%まで改善し過去最低となりましたが、北海道では前年比1.6ポイント低下したものの、引き続き高止まりしています。

後継者不在という問題は、企業の存続を左右する重大な経営課題です。特に、札幌を含む北海道では、その傾向が顕著に表れています。後継者不在率の高止まりは、地域経済の活力低下にもつながりかねません。

事業承継問題は、個々の企業の問題にとどまらず、地域全体の課題として捉える必要があるでしょう。行政や支援機関、金融機関等が連携し、効果的な支援策を講じていくことが求められます。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:道内企業「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231102_01.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

帝国データバンクの調査によると、道内企業の事業承継の手法としては、親族外の役員・社員への承継である「内部昇格」が37.2%でトップとなり、「同族承継」(34.8%)を上回りました。第三者承継は自社の役員・社員か、M&Aによる他社との統合に二極化しつつあるようです。

ただし、事業承継の途中で後継者の育成がうまくいかずに頓挫するケースも目立ち始めているようです。現経営者と後継者の意識のズレなどから、円滑な承継ができない事例も散見されるようになってきました。

今後は、後継者問題の重要性の啓蒙に加えて、後継者の決定後にスムーズな承継ができるようサポートしていくことも大切になってくるでしょう。特に札幌を含む北海道では後継者不在率が高いため、M&Aや第三者承継の選択肢も視野に入れつつ、後継者の育成をしっかり行っていく必要があります。

後継者問題の解消には、様々なアプローチが考えられます。親族内承継、役員・従業員承継、M&Aなど、自社の実情に合った方法を選択することが重要です。特に、M&Aは有力な選択肢の一つと言えるでしょう。

ただし、M&Aを成功させるためには、入念な準備と専門家の支援が欠かせません。M&Aのメリット・デメリットを慎重に見極め、適切なプロセスを踏んでいく必要があります。支援機関等の協力を得ながら、M&Aを有効に活用していくことが求められます。

北海道の休廃業・解散の動向

2023年の北海道における企業の休廃業・解散件数は2,252件で、前年比5.9%増加しました。2年連続で前年を上回る結果となっています。

休廃業した企業の52.4%が黒字だったものの、その割合は2016年以降で2番目に低い水準でした。休廃業時の経営者の平均年齢は71.3歳で、4年連続で上昇傾向にあります。

業界別に見ると、「小売業」の休廃業が前年比18.7%増と最も増加率が高くなっています。一方、「製造業」は26.4%減少しました。

全国47都道府県の中で、北海道の休廃業件数は6番目に多い状況です。物価高や人手不足などの経営問題から、「あきらめ廃業」に追い込まれた企業が多く見られるのが特徴的です。

その一方で、「前向きな廃業」の考え方も徐々に浸透し始めています。

2024年も休廃業は高水準で推移する可能性があり、自力再建か円満な廃業かの判断が経営者に迫られている状況だと言えるでしょう。

札幌をはじめとする北海道の休廃業・解散件数の増加は、地域経済に大きな影を落としています。特に、黒字企業の休廃業割合の低下は、経営環境の厳しさを物語っていると言えます。

休廃業を検討せざるを得ない経営者にとって、「あきらめ廃業」か「前向きな廃業」かの選択は、重大な岐路となります。「あきらめ廃業」は、事業の行き詰まりを意味しますが、「前向きな廃業」は、新たな事業展開への一歩となる可能性もあるのです。

休廃業を考える経営者には、まずは専門家への相談を促したいと思います。事業の継続可能性を慎重に見極め、最善の選択をしていくことが重要です。「前向きな廃業」の視点を持つことで、新たな道が拓ける可能性もあるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「道内企業「休廃業・解散」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240201_01.pdf(2024年3月28日閲覧)

北海道の人手不足状況

帝国データバンクの調査によると、2023年10月時点で道内企業の正社員の人手不足割合は58.8%に上り、2006年の調査開始以来、過去最高を記録しました。業界別では、建設業が71.4%でトップとなっています。

非正社員でも36.7%の企業が人手不足を感じており、こちらも建設業が50.5%で最も高い割合となりました。建設業や物流業(道路貨物運送業)では、2024年問題による労働力不足の深刻化が懸念されています。

人手不足を感じている企業の多くは、従業員数の増加で対応することが難しい状況にあるようです。人手不足を感じている建設業の企業のうち、前年同月比で従業員数が増加したのは22.0%、物流業では18.2%にとどまりました。

人手不足の解消には、マンパワーの増加と生産性向上のいずれかが求められます。労働人口の減少や時間外労働の上限規制などを考慮すると、生産性向上に向けた取り組みが不可欠と言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「人手不足に対する道内企業の動向調査(2023 年 10 月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231101_01.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

札幌を含む北海道においては、全国でも有数の人手不足の深刻さが際立っており、今後さらに状況が悪化するおそれもあります。企業には、賃上げをはじめとして従業員の確保・定着に向けた対策が強く求められます。それでも人手不足の解消が難しい場合は、事業のあり方そのものを根本的に見直す必要に迫られるかもしれません。

その際、同業他社とのM&Aによって人材を確保する選択肢も検討に値するでしょう。事業の継続と発展のために、柔軟な発想でM&Aを活用していくことも一案だと考えられます。

人手不足に悩む企業にとって、M&Aは新たな打開策となる可能性を秘めています。同業他社との経営統合によって、人材の相互活用やノウハウの共有が図られれば、人手不足の緩和につながるかもしれません。

ただし、M&Aはリスクも伴う難易度の高い経営戦略です。M&Aを検討する際は、メリット・デメリットを慎重に見極め、専門家のアドバイスを参考にすることが不可欠でしょう。人手不足解消の切り札としてM&Aを安易に選択することは避け、あくまでも一つの選択肢として冷静に検討することが重要です。

札幌でのM&A成約事例3選

以下は、札幌市で起きたM&A事例3選を紹介いたします。

1. モロオ株式会社によるエス・エム・ディの買収

札幌市に本社を置く「モロオ株式会社」は、2020年に希少疾病用医薬品の専門卸売会社「株式会社エス・エム・ディ」に資本参加しました。モロオは、北海道を中心に医薬品や医療機器の卸売を行っており、道内最大の医薬品卸売業者です。

一方、エス・エム・ディは希少疾病に特化した医薬品の流通を手掛けており、この資本参加により、モロオは希少疾患向けの医薬品供給ネットワークを強化しました。これにより、希少疾病患者に対する薬剤の迅速な供給体制が確立され、医療分野での市場シェア拡大が期待されています。

引用元:https://www2.jpx.co.jp/disc/27840/140120160330446316.pdf

2. ノアインターナショナルとアクティブメディカルのM&A

アクティブメディカルとノアインターナショナルのM&A事例は、医療機器販売の事業強化を目的として実施されました。アクティブメディカルは、医療機器販売やサービスを提供する企業で、特に高齢化社会の進展に伴う需要増に対応するため、事業の拡大が求められていました。

このM&Aにより、アクティブメディカルはノアインターナショナルの全株式を取得し、子会社化しました。この買収は、医療機器販売事業のシナジーを高め、両社が持つノウハウや顧客基盤を統合することで、業界内での競争力をさらに強化する狙いがあります。ノアインターナショナルが持つ医療機器の販売ネットワークを活用することで、アクティブメディカルは販売範囲を広げ、より幅広い顧客にサービスを提供できるようになると期待されています。

引用元:https://actvm.com/manage/wp-content/uploads/2022/10/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%8F%96%E5%BE%97%E5%8F%8A%E3%81%B2%E3%82%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%AD%B2%E5%8F%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B-1.pdf

3. 北海道不二サッシと北海道住宅サービスによるM&A

北海道不二サッシと北海道住宅サービスのM&Aは、両社が持つ強みを統合し、住宅市場での競争力を強化する重要な案件です。北海道不二サッシは、寒冷地向けの高性能な建材の製造を行い、一方で北海道住宅サービスは、省エネルギー住宅やリフォーム市場で強固な基盤を築いてきました。

このM&Aによって、製造から販売、施工までのトータルな住宅ソリューションを提供できる体制が整い、地域市場での競争力が一層強化されることが期待されています。特に寒冷地に適したエコ住宅の普及や、サプライチェーンの効率化、コスト削減が進められ、持続可能な成長を目指す事例として注目されています。

引用元:https://www.fujisash.co.jp/hp/news/news2018/news20180601.pdf

札幌でのM&A・事業承継の進め方

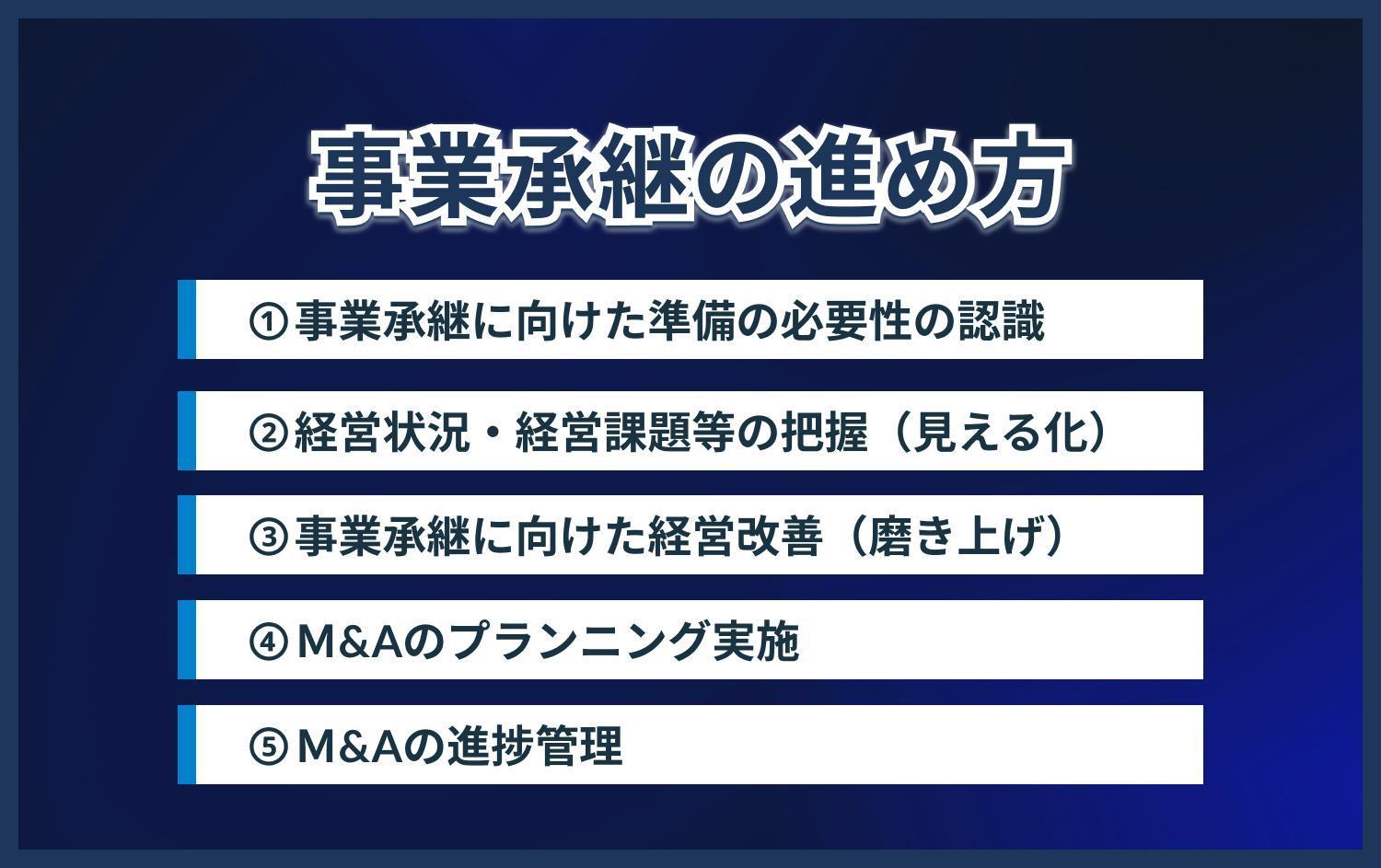

本項では、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、札幌におけるM&A・事業承継の進め方を分かりやすく解説していきます。事業承継を円滑に進めるためには、計画的なプロセスを踏むことが大切です。ガイドラインに沿って、一歩一歩着実に準備を進めていきましょう。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

概ね60歳に達した頃には事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。60歳を超えている場合は、すぐにでも身近な支援機関に相談し、準備に着手すべきでしょう。事業承継は一朝一夕にはできません。計画的に進めていく必要があります。

事業承継の準備は、できるだけ早期に開始することが望まれます。問題の先送りは、事態の悪化を招くだけです。経営者には、事業承継の重要性を再認識していただき、速やかに行動を起こしていただきたいと思います。

支援機関への相談は、事業承継準備の第一歩と言えます。専門家のアドバイスを受けながら、計画的に事業承継を進めていくことが成功への近道となるでしょう。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を円滑に進めるには、まずは会社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、「見える化」することが重要です。また、後継者候補の有無、親族内株主や取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況等、事業承継上の課題を明確にしておく必要があります。

自社の経営状況を「見える化」することは、事業承継の成否を左右する重要なプロセスです。客観的なデータに基づいて、自社の強み・弱みを冷静に分析することが求められます。

同時に、事業承継上の課題を洗い出し、対応策を検討していくことも欠かせません。後継者の選定、株主・取引先等の理解の取り付け、相続対策など、一つ一つ丁寧に進めていく必要があります。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化等により、より良い状態で後継者に引き継げるよう経営改善に取り組みましょう。過剰債務等の課題がある場合は事業再生に着手することも検討すべきです。円滑な事業承継のためには、会社を磨き上げておくことが欠かせません。

事業承継は、単なる経営権の移転ではありません。後継者に健全な会社を引き継ぐことが、経営者の責務と言えます。そのためにも、事業承継までの期間は、経営改善に全力で取り組む必要があるのです。

本業の競争力を高め、経営体質を強化することで、承継後の会社の発展にもつながります。事業承継を機に、会社の基盤をしっかりと固めておきたいものです。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

譲渡意思決定後、仲介者選定、企業価値評価、マッチング、交渉等のM&Aプロセスを進めていきます。M&Aは非常に専門性の高い分野です。適切な仲介者を選定し、しっかりとしたプランニングのもとで進めていくことが成功の鍵を握ります。

M&Aのプランニングは、専門家の知見なくしては成り立ちません。M&Aの経験豊富な仲介者を選び、綿密な計画を立てることが重要です。企業価値の適正な評価、最適なパートナー探し、条件交渉など、一連のプロセスを円滑に進めるためにも、信頼できる専門家に依頼することをおすすめします。

M&Aは、事業承継の有力な選択肢ですが、リスクも伴います。慎重かつ大胆に、M&Aに臨む姿勢が求められると言えるでしょう。

ステップ5:M&Aの実行

最後に、M&A手続き等に沿って、資産移転や経営権移譲を実行します。士業専門家等の協力を得ながら、慎重かつスピーディーに進めていくことが求められます。M&Aのゴールは契約書へのサインではなく、統合後の経営をいかに軌道に乗せるかにあることを忘れてはなりません。

M&Aの実行段階では、スピードと慎重さのバランスが問われます。法的・税務的な手続きを確実に行いつつ、無用の時間を費やすことなく進めていく必要があります。

PMIと呼ばれる統合後の経営も、M&Aの重要なプロセスです。両社の企業文化や業務プロセスの融和を図り、シナジー効果を最大限に発揮させることが重要です。PMIがうまくいかなければ、M&Aの成果も半減してしまうでしょう。

事業承継・M&Aは、周到な準備と適切な実行があってこそ、成功への道が拓けます。経営者には、本ガイドラインを参考にしつつ、専門家の力も借りながら、着実に事業承継・M&Aを進めていただきたいと思います。

札幌でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、中小企業庁が各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。札幌にも拠点があり、事業承継を含めた幅広い相談を無料で受け付けています。経営のプロによる的確なアドバイスが得られるため、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

「よろず支援拠点」は、中小企業経営者にとって心強い味方です。経営全般に関する悩みを気軽に相談できる窓口として、大いに活用したいものです。アドバイスの質の高さには定評があり、事業承継の課題解決に向けた第一歩を踏み出すのに最適だと言えます。

まずは「よろず支援拠点」の門をたたいてみることをおすすめします。専門家との対話を通じて、事業承継の具体的な進め方が見えてくるはずです。

経営安定特別相談室

商工会議所や北海道商工会連合会が「経営安定特別相談室」を設置し、士業等専門家が各種法的手続きに関するアドバイスを行っています。札幌にも相談室があります。事業承継の法務・税務面での悩みについて、専門家に相談できる心強い味方です。

事業承継には、法務・税務面での複雑な問題が伴います。特に、株式の移転や相続対策などは、専門的な知識なくしては対応が難しい領域です。「経営安定特別相談室」では、こうした法務・税務の問題に精通した専門家が親身になって相談に乗ってくれます。

事業承継を円滑に進めるためには、法務・税務面での適切な対応が不可欠です。専門家のアドバイスを受けながら、リスクを最小限に抑えつつ、事業承継を進めていくことが重要でしょう。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターでは、M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難と見込まれる場合には廃業についての相談対応を行っています。札幌にもセンターが設置されており、事業承継・M&Aについて総合的にサポートしてくれます。

事業承継・M&Aは、オーダーメイドの解決策が求められる領域です。「事業承継・引継ぎ支援センター」では、各社の実情に合わせたきめ細かな支援を行ってくれます。M&Aの可能性を探るだけでなく、廃業も選択肢に入れた総合的なアドバイスが期待できます。

事業承継の形は、企業によって千差万別です。「事業承継・引継ぎ支援センター」を上手に活用しながら、自社に最適な承継方法を模索していくことが重要だと言えます。

中小企業診断士

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組んでいます。事業承継やM&Aについても、豊富な知見を持つ診断士が多数存在します。信頼できる診断士を見つけ、伴走型の支援を受けられれば心強いですね。

中小企業診断士は、経営のジェネラリストとして、事業承継・M&Aの問題にも柔軟に対応してくれます。財務、組織、マーケティングなど、多角的な視点から経営課題に切り込むのが診断士の強みです。事業承継・M&Aについても、その力を存分に発揮してくれるはずです。

経営者にとって、かかりつけの中小企業診断士を持つことは、事業承継・M&Aを有利に進める上で大きな意味を持ちます。日頃から診断士と親密にコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことをおすすめします。

税理士

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決算支援等を通じ経営にも深く関与しています。事業承継・M&Aの際の税務リスクは小さくありません。顧問税理士に早めに相談し、適切な税務戦略を立てておくことが大切です。

事業承継・M&Aには、必ず税務問題が伴います。株式の評価や移転、相続税対策など、専門的な税務知識が求められる場面が少なくありません。経営者にとって、信頼できる税理士の存在は心強い限りです。

顧問税理士がいる場合は、早い段階から事業承継・M&Aについて相談することをおすすめします。税理士の視点から見た、事業承継・M&Aの注意点や対策を教えてもらえば、リスクを最小限に抑えつつ、円滑に事業承継・M&Aを進めることができるでしょう。

金融機関

メインバンクを中心に、日頃から取引のある金融機関にも相談してみましょう。財務面でのアドバイスはもちろん、M&Aのパートナー探しで金融機関のネットワークを活用できる場合もあります。事業計画の策定など、事業承継に向けた準備を金融機関と一緒に進められれば、承継はより円滑に運ぶはずです。

地域金融機関は、地元企業の事業承継・M&Aを支援するために、様々な取り組みを行っています。例えば、事業承継・M&Aに関するセミナーの開催、専門部署の設置、外部専門家との連携など、支援体制の充実が図られています。

金融機関は、中小企業の事業承継・M&Aを金融面からサポートする重要な役割を担っています。資金調達や財務分析など、事業承継・M&Aの様々な場面で金融機関の知見が役立ちます。日頃から金融機関とコミュニケーションを密にし、事業承継・M&Aについても相談しやすい関係を築いておくことが重要です。

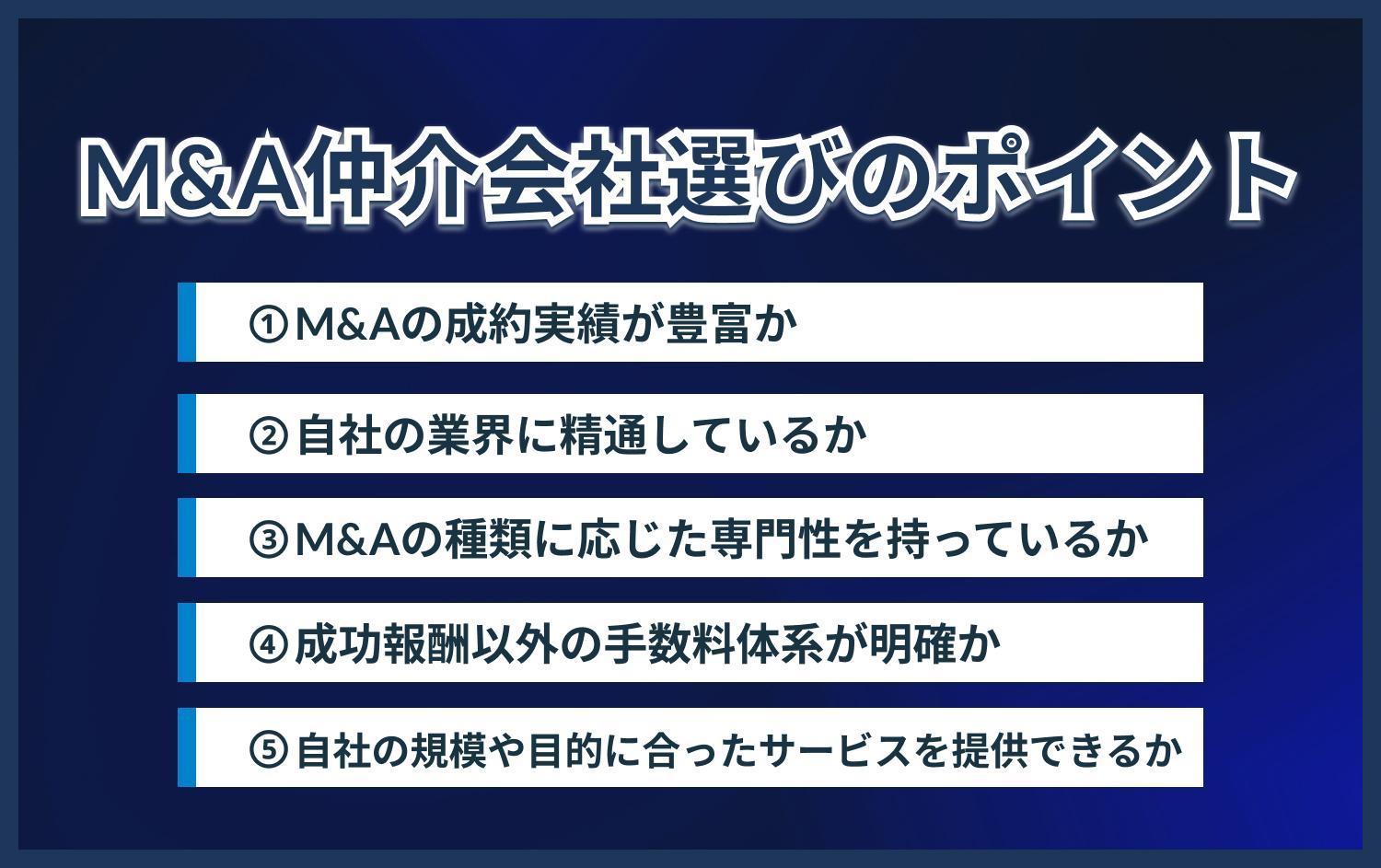

M&A仲介会社などの専門家

事業承継の手段としてM&Aを検討する際は、M&A仲介会社などの専門家に相談するのも有効です。ただし、仲介会社の選定は慎重に行うことが重要です。自社の業界に精通しているか、M&Aの成約実績が豊富か、成功報酬以外の手数料体系が明確か、などを確認し、信頼できるパートナーを見極めましょう。

M&A仲介会社は、M&Aのプロセス全般をサポートしてくれる心強い存在です。ターゲット企業の選定、交渉、デューデリジェンス、契約締結など、一連の流れを円滑に進めるために、仲介会社の専門的な知見は欠かせません。

ただし、仲介会社の質はまちまちです。安易に依頼するのではなく、複数の候補先を比較検討し、自社に最適なパートナーを選ぶ必要があります。特に、自社の業界に精通しているか、過去の成約実績はどうか、料金体系は明確か、などのポイントは重要なチェック項目と言えるでしょう。信頼に足る仲介会社を選定することが、M&A成功の大前提となります。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構は、中小企業支援機関に対し、事業承継支援体制の構築に必要な助言や課題解決に資する講習会を開催しています。地域の支援機関の支援力向上にも間接的に寄与してくれる心強い存在です。

中小企業基盤整備機構は、全国の中小企業支援機関をバックアップする重要な役割を担っています。事業承継に関しても、支援機関の支援力向上に向けた取り組みを積極的に展開しています。

例えば、事業承継支援に携わる支援機関のスタッフを対象とした研修会の開催、支援ノウハウを集約したマニュアルの提供、優良事例の紹介など、様々な形で支援機関をサポートしています。こうした取り組みは、地域の事業承継支援体制の強化に寄与しています。

地域の支援機関の力が高まれば、地元企業の事業承継もより円滑に進むはずです。中小企業基盤整備機構の存在意義は大きいと言えるでしょう。

札幌のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

実績が豊富な仲介会社であれば、M&Aのノウハウが蓄積されていると言えます。成約実績の有無は、仲介会社選びの重要な指標の一つと言えるでしょう。多くの案件をこなしてきた仲介会社なら、様々なケースに柔軟に対応できる経験とスキルを持っているはずです。

仲介会社選定の際は、まずは過去の成約実績を確認することから始めたいものです。実績の豊富さは、仲介会社の実力を測る上で重要なバロメーターになります。

自社の業界に精通しているか

自社の業界の商習慣や特性をよく理解した仲介会社でないと、適切なアドバイスは期待できません。業界に関する知見の深さもチェックしておくべきポイントです。自社の業界に強い仲介会社なら、業界特有の事情を踏まえた、きめ細かなサポートが受けられるでしょう。

業界に精通しているかどうかは、仲介会社の選定において非常に重要な要素と言えます。自社の業界をよく知る仲介会社なら、業界の動向や競合企業の状況など、M&Aに役立つ情報も提供してくれるはずです。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aと一口に言っても、買収、合併、事業譲渡など、様々な種類があります。案件の性質に応じた専門性を持った仲介会社を選ぶことが、M&A成功の鍵になると言えます。例えば、事業譲渡を検討しているなら、事業譲渡の経験が豊富な仲介会社に依頼するのが賢明でしょう。

M&Aの種類によって、必要な知見やスキルは異なります。自社が考えているM&Aの種類に適した専門性を持つ仲介会社を選ぶことが肝心です。仲介会社の過去の実績を見る際は、M&Aの種類別の内訳もチェックしておきたいものです。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&Aの手数料体系は、成功報酬型が一般的です。しかし、それ以外にも様々な費用が発生するケースがあります。手数料体系が不透明だと、思わぬコストがかさむリスクがあるので注意が必要です。仲介会社の料金体系は、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

特に、成功報酬以外の費用については、明確な説明を受けておく必要があります。デューデリジェンスの費用は別途請求される、といったケースも珍しくありません。トータルでどの程度の費用負担になるのか、見通しを立てておくことが重要です。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&Aは、自社の規模や目的によって、求められる支援の内容が異なります。自社の状況に合ったサービスを提供してくれる仲介会社を選ぶことが、M&Aを成功に導く上で欠かせません。例えば、小規模なM&Aを考えているなら、大手仲介会社よりも、中小企業に特化した仲介会社の方がフィットするかもしれません。

自社の規模感や目的に合わないサービスでは、期待通りの成果は得られません。仲介会社選びの際は、自社のニーズを明確にした上で、それに合ったサービスを提供できる仲介会社を探すことが重要です。

まとめ

札幌・北海道のM&A市場は、後継者不足や人手不足を背景に活性化しつつあります。一方で、M&Aのプロセスは複雑で専門性も求められます。事業承継の選択肢としてM&Aを検討する際は、まずは札幌のM&A市場の現状を正しく理解することが大切です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。