有限会社のM&A 完全ガイド: 売却検討から手続き完了までのステップ

「後継者不足で事業の存続に不安を感じており、M&Aを検討しているが、有限会社でもM&Aは可能なのか?」

このような悩みを抱えている有限会社を経営されている方は多いのではないでしょうか。

実は、有限会社でもM&Aは可能です。ただし、株式会社とは異なる特徴があるため、注意が必要です。

本記事では、有限会社のM&Aについて、株式会社との違いや、買い手企業が有限会社を選ぶ理由について詳しく解説します。

M&Aを通じて、自社の強みを活かしながら事業を存続・発展させるヒントが見つかるはずです。

目次

有限会社のM&Aの特徴と株式会社との違い

有限会社のM&Aは可能ですが、株式会社とは以下のような違いがあります。

株券発行の可否

有限会社では株券の発行が認められていないため、株式の移転はあくまで帳簿上の手続きとなります。

つまり、株式譲渡契約書を締結し、株主名簿の書き換えを行うことで、株式の移転が完了します。

一方、株式会社では株券を発行できるため、株式の移転をよりスムーズに行えます。株券を譲渡することで、物理的に株式の所有権が移転するため、手続きがシンプルになります。

譲渡制限株式の取り扱い

有限会社では、会社法に基づき譲渡制限株式の取り扱いとなります。つまり、株式の譲渡には株主総会の承認が必要です。この譲渡制限により、株式の流動性が低下し、M&Aの障壁となる可能性があります。

譲渡制限を解除するためには、定款変更が必要であり、株主総会の特別決議が求められます。

一方、株式会社の場合、譲渡制限株式を発行していない限り、このような制限はありません。株主間の合意があれば、自由に株式を譲渡することができます。

以上のように、有限会社のM&Aでは、定款変更や譲渡制限株式の取り扱いなど、株式会社とは異なる手続きが必要となります。

これらの手続きに時間を要するため、M&Aのスケジュール設定が重要になります。

また、株主総会の承認を得るためには、事前に株主との合意形成が必要不可欠です。M&Aの目的や条件について、丁寧に説明し、理解を得ることが求められます。

買い手企業が有限会社を選ぶ理由

では、なぜ買い手企業は有限会社を選ぶのでしょうか?その理由は以下の通りです。

地域で築いてきた信頼と実績

有限会社は、長年にわたって地域に根ざした事業を展開してきた企業が多いです。地元の顧客や取引先との強い結びつきは、買い手企業にとって魅力的な資産となります。特に、地域密着型の事業を展開する買い手企業にとって、有限会社の持つ地域でのネットワークは大きな価値があります。

例えば、地元の建設会社を買収することで、地域の行政や企業とのパイプを獲得し、新たな事業機会を創出することが期待できます。

また、地元の小売店を買収することで、地域の消費者の趣味嗜好を把握し、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

有限会社を買収することで、地域での信頼と実績を引き継ぎ、また、事業拡大の足がかりを得ることができるのです。

専門性の高い技術やノウハウ

有限会社の中には、特定の分野で高い専門性を持つ企業があります。長年培ってきた技術やノウハウは、買い手企業にとって貴重な経営資源となります。

例えば、ニッチな市場で高いシェアを持つ部品メーカーや、独自の製造技術を持つ加工業者などが挙げられます。

これらの企業を買収することで、買い手企業は自社の製品ラインアップを強化したり、新たな市場に参入したりすることができます。

また、優秀な技術者や熟練の職人を獲得することで、自社の技術力を高めることも可能です。

有限会社を買収することで、自社には無い専門性を獲得し、事業の幅を広げることができるのです。

効率的な事業承継

有限会社の経営者の中には、後継者不在に悩む方が少なくありません。

特に、創業家の2代目、3代目の場合、事業に対する想いは強いものの、適切な後継者を見つけることが難しいというケースがあります。

M&Aは、このような後継者問題を解決する有効な手段の一つです。

買い手企業にとっては、有限会社を買収することで、既存の事業基盤を引き継ぎ、効率的に事業を拡大できるメリットがあります。

販路や顧客基盤、営業ネットワークなどの経営資源を獲得できるため、新たに事業を立ち上げるよりも低いリスクで、事業拡大を図ることができます。

また、有限会社の経営者にとっても、自社の事業を引き継いでくれる先を見つけることができ、従業員の雇用を守ることができます。

M&Aは、有限会社の経営者と買い手企業の双方にとって、良好な関係を構築できる可能性があるのです。

有限会社を買収する時の注意点

有限会社は、株式会社と比べると、いくつかの制約があります。例えば、最初に述べたような、株式の譲渡制限や社債の発行制限などです。

こうした特性を理解したうえで、買収を進める必要があります。

①案件を見つけるのが難しい

有限会社を買収しようとする際、まず直面するハードルが案件の少なさです。そもそも有限会社は現在新設されていないため、数が限られています。

加えて、有限会社は非公開企業であるため、案件情報が表に出にくいのです。

良い案件を見つけ出すには、相当の努力と工夫が必要となります。M&Aの専門家やネットワークを活用しながら、地道に情報を収集していく必要があるのです。

また、有限会社の株式は、原則として譲渡制限が課されています。つまり、株主全員の同意がなければ、株式を自由に譲渡できないのです。

この制限が、M&Aの障壁となる可能性があります。買収に際しては、株主間の合意形成が欠かせません。

売却に反対する株主がいる場合、交渉が難航するリスクがあるのです。スムーズなM&Aを実現するには、株主との密なコミュニケーションと丁寧な調整が重要となります。

②有限会社は上場ができない

有限会社の大きな特徴の一つは、株式を公開できない点です。つまり、証券取引所に上場することができないのです。この制約が、買収後の資金調達を検討した場面でデメリットとして働く可能性があります。

株式公開ができないため、有限会社は資本市場から直接資金を調達することができません。買収後の事業拡大や設備投資などに必要な資金は、金融機関からの借入れや自己資金に頼らざるを得ません。この資金調達手段の制約が、成長の足かせになるリスクがあるのです。

また、非上場であるため、有限会社の企業価値を客観的に評価することが難しくなります。

株式市場での時価総額という指標がないため、買収価格の算定にも影響が及ぶでしょう。適正な価格での買収を実現するには、専門家の力を借りながら、慎重に企業価値を見極める必要があります。

有限会社のM&Aプロセス

-

- 買い手探し

- 条件交渉

- デューデリジェンス

- 株式譲渡契約書の締結

- 株主総会による譲渡承認

- 譲渡実行

- 買い手によるPMI(統合作業)

買い手探しの段階では、自社の強みや売りを明確にし、適切な買い手を見つけることが重要です。

M&Aの目的を明確にし、どのような企業とであればシナジー効果を発揮できるのかを考えましょう。

また、自社の企業価値を適切に評価し、譲渡価格の目安を立てることも必要です。

M&A仲介会社などの専門家を活用することで、効率的に買い手探しを進めることができます。

条件交渉では、売却価格だけでなく、従業員の処遇や事業の継続性なども含めて、双方が納得できる条件を見出すことが求められます。

買い手側の提示する条件を鵜呑みにせず、自社の価値を適切にアピールすることが重要です。

また、従業員の雇用や処遇、事業の継続性などについても、しっかりと協議を重ね、合意形成を図る必要があります。

デューデリジェンスでは、買い手側が対象企業の財務状況や法的リスクなどを精査します。

この段階で、潜在的なリスクが発覚した場合、条件の再交渉が必要になることもあります。

売り手側は、デューデリジェンスに誠実に対応し、情報開示を適切に行うことが求められます。また、リスクが発覚した場合には、早期に対策を行い、買い手側の不安を払拭することが重要です。

株式譲渡契約書の締結後は、株主総会で譲渡の承認を得る必要があります。

有限会社の場合、譲渡制限の解除も同時に行う必要があります。株主総会では、M&Aの目的や条件、手続きの進捗状況などを詳しく説明し、株主の理解と賛同を得ることが重要です。

また、定款変更や譲渡制限の解除など、必要な手続きを円滑に進めるためにも、事前の準備が欠かせません。

譲渡実行後は、買い手によるPMIが始まります。PMIとは、M&A後の統合プロセスのことを指します。組織や業務の統合を円滑に進めるために、両社の従業員間のコミュニケーションを促進し、一体感を醸成することが重要です。

買い手側は、対象企業の企業文化や強みを尊重しつつ、シナジーを発揮できるような統合計画を立てる必要があります。

一方、売り手側は、従業員の不安を払拭し、モチベーションを維持するための施策を講じることが求められます。PMIの成否がM&Aの成功を左右すると言っても過言ではありません。

M&Aにおける有限会社のバリュエーション

有限会社のバリュエーションは、株式会社のM&Aとは異なる特徴があります。有限会社の場合、DCF法やマルチプル法はあまり用いられず、修正純資産法が一般的です。

修正純資産法は、簿価上の純資産額に、含み益や含み損を加味して算出する方法です。

具体的には、不動産や有価証券などの資産について、時価評価を行い、簿価との差額を反映させます。

例えば、簿価よりも高い時価で売却可能な不動産を保有している場合、その含み益を加味することで、企業価値が上昇します。

ただし、修正純資産法は、将来の収益力を反映しにくいというデメリットがあります。

有限会社の場合、事業の将来性よりも、現時点での資産価値を重視する傾向があるため、この方法が用いられることが多いのです。一方、株式会社の場合は、将来の収益力を重視するため、DCF法やマルチプル法が用いられることが多くなります。

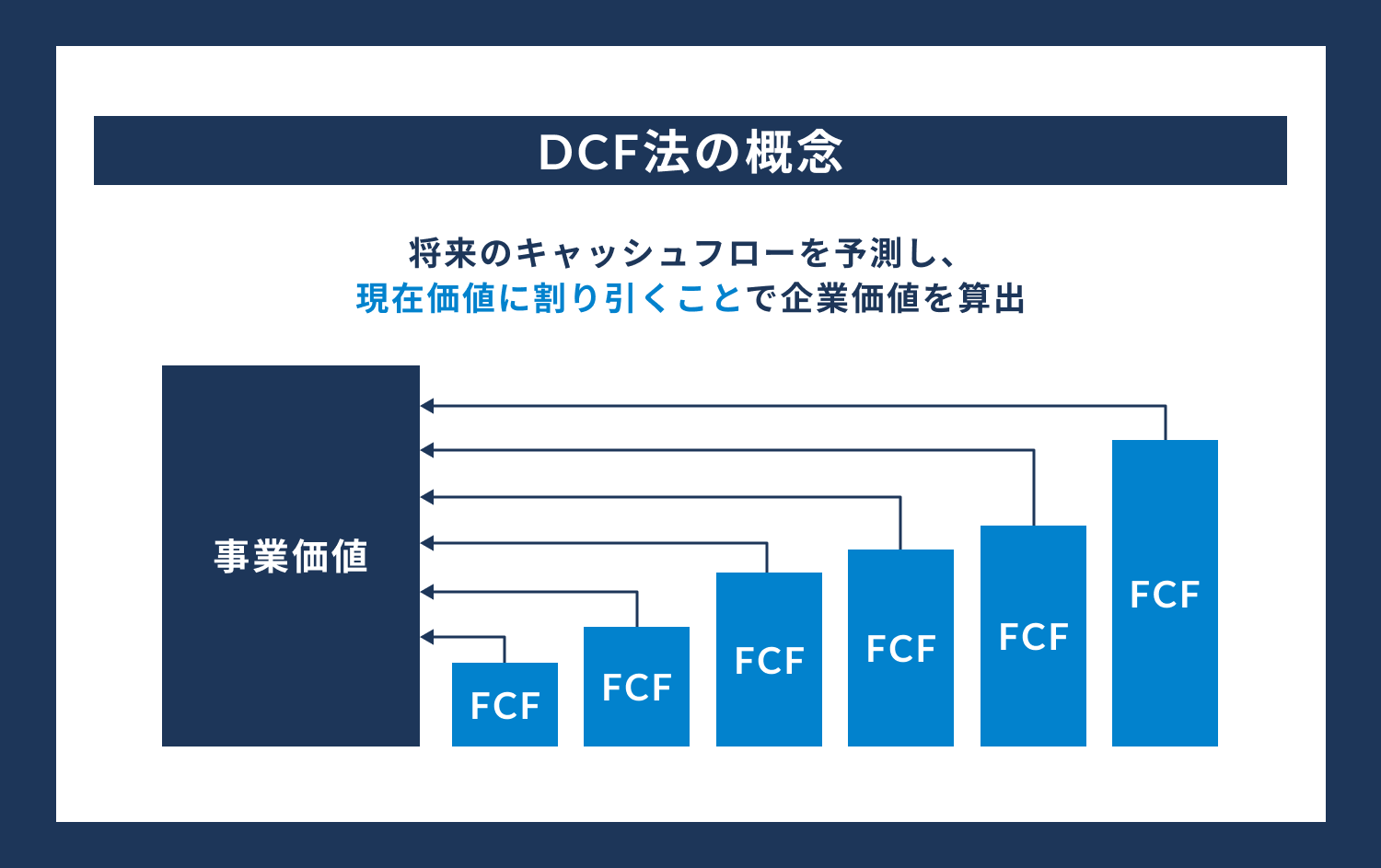

DCF法は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。将来の事業計画や市場環境、リスクなどを考慮して、キャッシュフローを予測します。

割引率は、資本コストや負債コストを加重平均して算出します。DCF法は、事業の将来性を評価できるメリットがある一方で、将来予測の精度に左右されるというデメリットがあります。

マルチプル法は、類似企業の株価やM&Aの事例から算出された倍率を用いて、企業価値を算出する方法です。一般的には、EBITDA(利払い前・税引き前・償却前利益)やEBIT(利払い前・税引き前利益)に対する倍率を用います。例えば、同業他社のEBITDAマルチプルが5倍だった場合、自社のEBITDAに5を掛けることで、企業価値を算出します。

マルチプル法は、簡便に企業価値を算出できるメリットがある一方で、類似企業の選定や倍率の調整など、算出者の恣意性が入る余地があるというデメリットがあります。

M&Aの際には、このようなバリュエーションの特徴を理解したうえで、妥当な売却価格を見極める必要があります。

有限会社のM&A成功のためのポイント

有限会社のM&Aを成功に導くためには、以下のポイントが重要です。

経営者の強いリーダーシップ

まず、経営者の強いリーダーシップと入念な準備が何よりも重要です。M&Aは、会社の将来を左右する重大な意思決定であり、経営者の決断力が問われます。

M&Aの目的や意義を明確にし、社内外のステークホルダーに丁寧に説明することが求められます。また、M&Aの準備には多大な時間と労力を要するため、経営者の強いコミットメントが不可欠です。

M&Aの目的を明確化し、自社の強みと弱みを分析する

次に、M&Aの目的を明確化し、自社の強みと弱みを冷静に分析することが重要です。M&Aを行う理由は、事業の拡大や競争力の強化、事業承継など、様々ですが、自社の状況を踏まえて、明確な目的を設定する必要があります。

また、自社の強みと弱みを客観的に分析し、M&Aによってどのように強みを活かし、弱みを補完できるのかを検討しましょう。

M&Aによって達成したい将来像を描き、社内外のステークホルダーに丁寧に説明する

そのうえで、M&Aによって達成したい将来像を具体的に描き、社内外のステークホルダーに丁寧に説明することが求められます。

M&Aは、従業員や取引先など、多くのステークホルダーに影響を与えます。将来のビジョンを明確に示し、M&Aがもたらすメリットを丁寧に説明することで、ステークホルダーの理解と協力を得ることができます。

専門家(M&Aアドバイザー、弁護士、税理士など)との連携

また、M&Aは高度な専門知識が必要とされるため、専門家との連携が欠かせません。M&Aアドバイザーや弁護士、税理士、財務アドバイザーなど、各分野の専門家を選任し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

専門家の知見を活用することで、リスクを最小化し、円滑にM&Aを進めることができます。

売却価格だけでなく、従業員の処遇や事業の継続性なども考慮する

M&Aの条件交渉においては、売却価格だけでなく、従業員の処遇や事業の継続性なども考慮する必要があります。

買い手側との交渉では、自社の価値を適切にアピールすることが重要ですが、同時に従業員の雇用や処遇、事業の継続性についても、しっかりと協議することが求められます。

従業員の不安を払拭し、モチベーションを維持するための施策を講じることが、M&A成功の鍵となります。

買い手側との信頼関係を構築し、良好な関係を目指す

最後に、買い手側との信頼関係を構築し、良好な関係を目指すことが重要です。M&Aは、両社の経営資源を融合し、シナジーを創出することが目的です。

買い手側との信頼関係なくして、円滑なPMIは実現できません。買い手側の企業文化や経営スタイルを尊重しつつ、自社の強みを活かせる統合シナリオを描くことが求められます。

以上のようなポイントを押さえながら、M&Aに臨むことが、有限会社のM&A成功のカギとなります。M&Aは、リスクを伴う難しい意思決定ですが、入念な準備と専門家の支援を得ながら、一歩一歩着実に進めていくことが重要です。

まとめ

有限会社のM&Aは、事業の存続と発展のための有効な選択肢です。自社の強みを活かしながら、買い手企業と良好な関係を築くことで、新たな成長の機会を掴むことができるでしょう。

一方で、M&Aは複雑なプロセスを伴い、リスクも存在します。専門家の知見を活用しながら、入念な準備と丁寧な対話を重ねることが何より重要です。

本記事では、有限会社のM&Aの特徴や株式会社との違い、買い手企業が有限会社を選ぶ理由、M&Aプロセスの概要、バリュエーションの考え方、M&A成功のポイントなどについて、詳しく解説してまいりました。

M&Aを検討されている有限会社の経営者の皆様にとって、本記事が意思決定の一助となれば幸いです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。