合併時の従業員の処遇はどうなる?リストラの可能性や給与の変化について解説

M&Aのスキームの中でも、他社との合併を検討中の経営者にとって「従業員の処遇」は大きな悩みの種です。

「合併によって雇用が脅かされるのでは」「給与はどうなってしまうのか」。こうした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

合併は会社の転機であり、従業員にとっても人生の岐路となる大きな出来事です。待遇の変更をはじめ、職場環境の変化やキャリアへの影響など、さまざまな不安要素があるのは事実です。

この記事では、合併が従業員の処遇に与える影響を解説します。

目次

合併とは? 基本的な流れを理解しよう

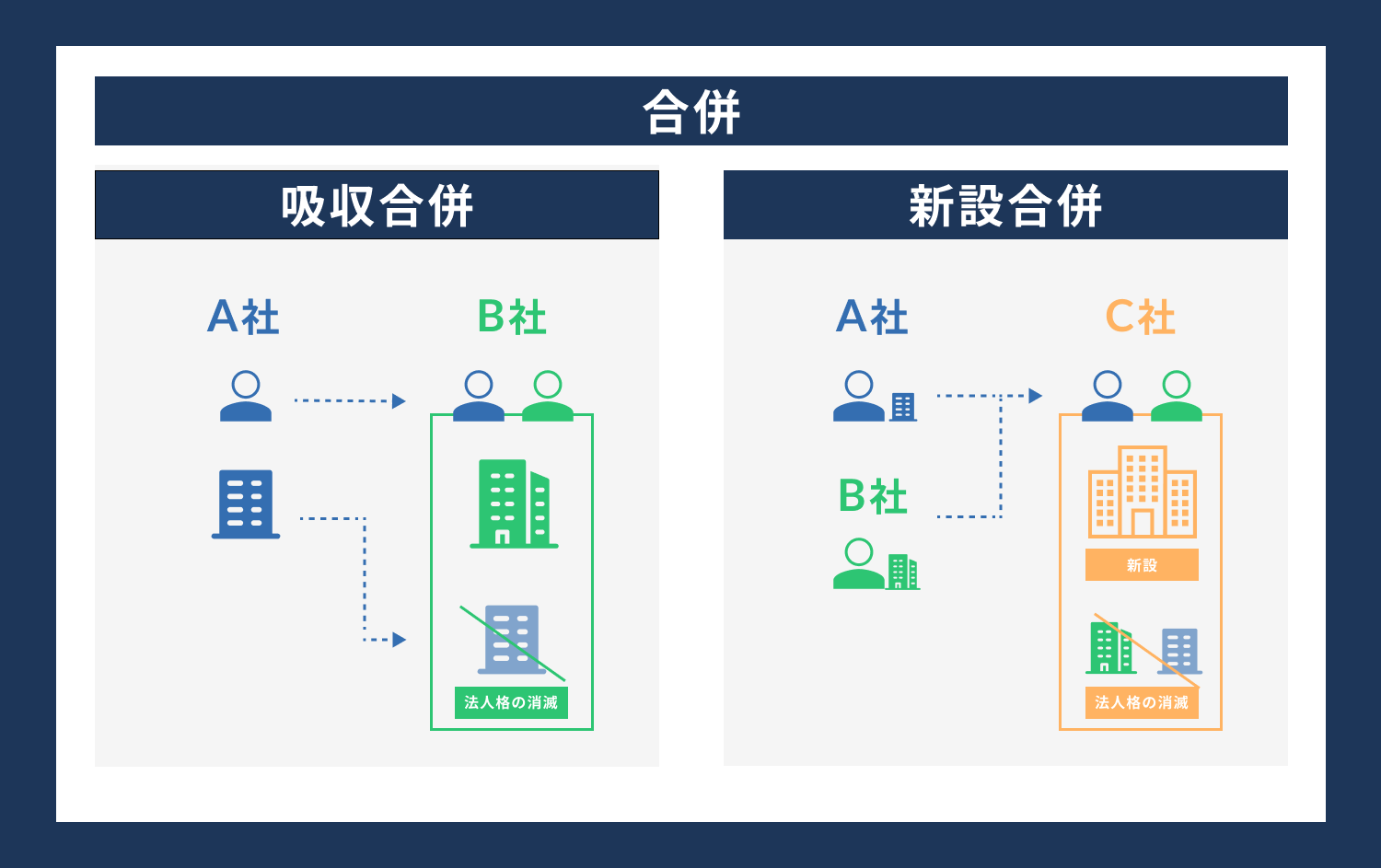

合併には大まかに、吸収合併と新設合併の2種類があります。

吸収合併とは、複数の会社が合併する際に、そのうちの1社が存続会社となり、他の会社を吸収して消滅させる方式です。

存続会社は、消滅会社の権利義務を承継し、事業を継続します。この方式では、存続会社の法人格に変更はありませんが、消滅会社の法人格は消滅します。

一方、新設合併とは、複数の会社が合併する際に、全ての会社が消滅し、新たに設立された会社に権利義務を承継させる方式です。

合併された会社は全て消滅し、新しく設立された会社が事業を継続します。この方式では、合併前の会社の法人格は全て消滅し、新しい法人格が設立されることになります。

吸収合併と新設合併のどちらを選択するかは、合併の目的や各社の事情によって異なります。

吸収合併は、手続きが比較的簡単で、存続会社の信用力や知名度を維持できるというメリットがあります。

一方、新設合併は、合併に参加する会社が対等な立場で新しい会社を設立できるというメリットがあります。

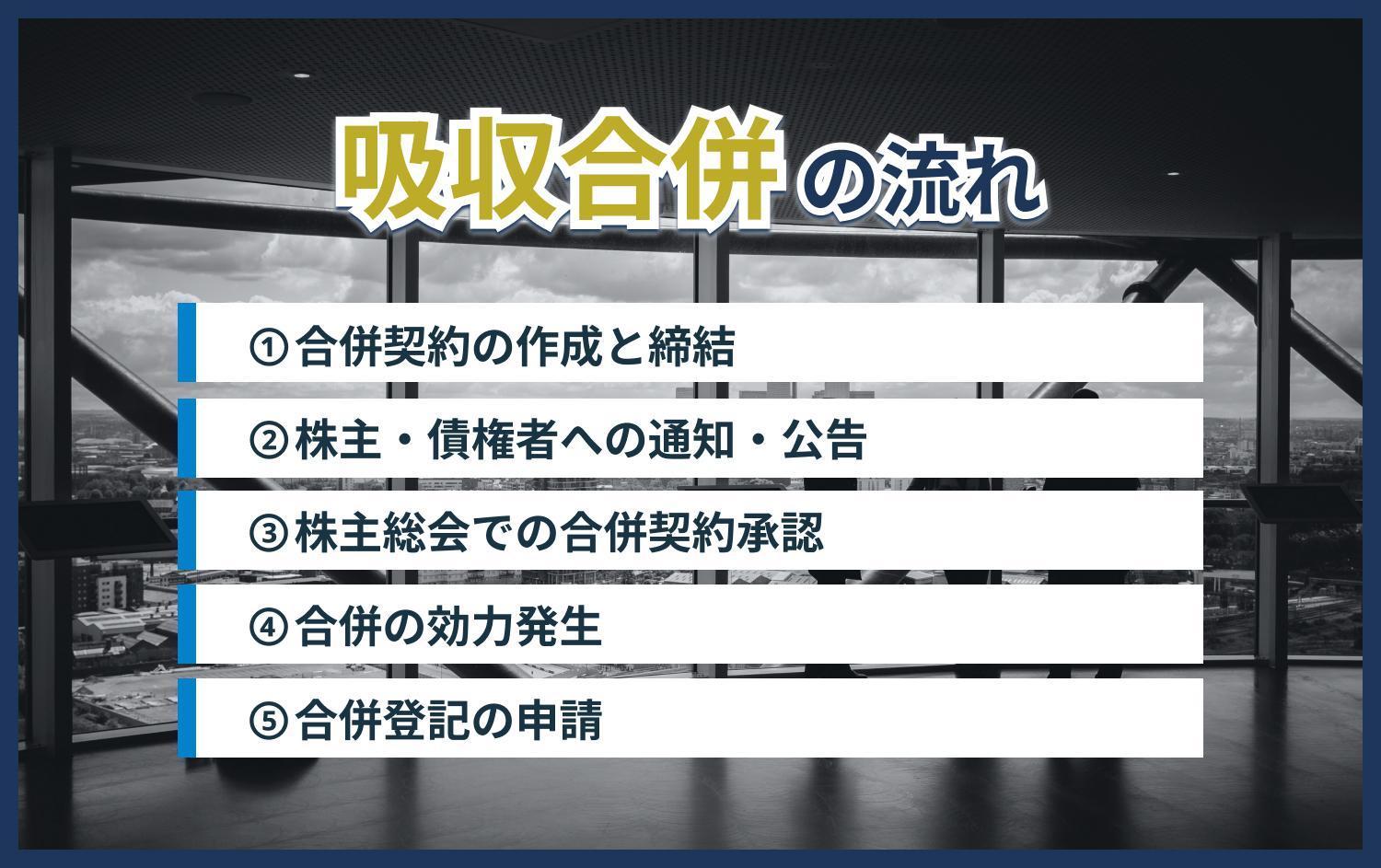

吸収合併の一連の流れは、次のようになります。新設合併も基本的には同様の流れとなります。

規模にもよりますが、この手続きには通常数ヶ月から1年程度を要します。

合併後の従業員の処遇はどうなる? 7つのポイントを確認

合併後の従業員の処遇は、給与をはじめとする労働条件に直結する重要なテーマです。主に以下の7つの項目について全体を俯瞰してみましょう。

-

- 給与

- 役職

- 福利厚生

- 有給休暇

- 雇用保険と社会保険

- 退職金

- 勤続年数

基本的には、合併前の処遇がそのまま引き継がれます。ただし、合併後は存続会社と消滅会社の処遇の違いを調整する必要があるため、一定の変更が行われることも少なくありません。例えば、移行期間を経て、給与制度や福利厚生制度は、存続会社の制度に統一されるのが一般的です。

役職については、合併後の組織編成によって変更される可能性が高いでしょう。特に管理職クラスでは、ポストの統廃合で降格や役職変更が生じることも考えられます。

一方、有給休暇や勤続年数は、原則としてそのまま引き継がれます。ただし、制度に少しでも違いがある場合は、存続会社の制度に統一されるケースが多いようです。

こうした処遇の変更に当たっては、慎重な検討と手続きが求められます。従業員への説明責任を果たし、不安を最小限に抑えることが大切です。

合併で給与はどう変わる?

特に給与は、従業員の最大の関心事の一つと言えるでしょう。合併で給与が上がることもあれば、下がるケースもあります。

場合によっては、消滅会社にいた従業員にとっては不利益変更となる可能性があります。実務的には、代償緩和措置(調整給の支給)や経過措置(一定期間で段階的に減額していくなど)が取られることがあります。

給与が上がる可能性があるのは、次のような場合です。

-

- 合併によって業績が向上し、その成果を従業員に還元するケース

- 合併後の役割・責任の増大に応じて、給与を引き上げるケース

反対に、給与が下がるリスクがあるのは、以下のような場合です。

-

- 合併後の組織編成によって役職が下がり、給与が減額されるケース

- 合併を機に、年功序列型から成果主義型の給与制度に移行するケース

給与の変更は、従業員の生活に直結する最大の関心事と言えます。従業員との十分な話し合いと合意形成が何より大切になります。特に給与の引き下げを伴う場合は、丁寧な説明と協議が不可欠と言えるでしょう。

従業員のモチベーションを維持するためにも、合併後の給与制度には公平性と透明性の確保が強く求められます。評価の基準や給与テーブルの考え方など、納得感を持てる説明を心がけたいものです。

合併後のリストラの可能性は?

「合併したら、リストラにあうのでは」。これは従業員の多くが抱く不安の一つだと思います。基本的には、合併では消滅会社の権利義務が存続会社にそのまま引き継がれるため、安易に人員削減はできません。

とはいえ、合併後の組織編成において、以下のようなケースではリストラが検討される可能性はゼロとはいえません。

-

- 役職の重複による余剰人員の発生

- 拠点の統廃合による人員削減の必要性

- 合併を機に希望退職を募集するケース

勤務形態の変更は問題ない

合併で従業員をリストラすることはできませんが、勤務形態の変更は問題ありません。異なる業務への配置転換や、勤務先の変更は雇用契約の範囲内であれば適法です。合併にあたり、管理職から営業職への配置転換や、勤務地域の変更が必要であれば検討しましょう。

ただし、従業員によっては「職種にこだわりたい」「家族の介護で家を離れられない」などの理由で、勤務を続けられない可能性があります。勤務形態の変更がともなう場合は、「存続会社の経営のために変更は避けられないが、勤続が難しい場合は希望退職も可能」である旨を前もって説明しておくのが得策です。

希望退職を募集するケースもある

存続会社の組織体制を整えるために、消滅会社側が希望退職を募集するケースもあります。合併を行うと存続会社と消滅会社で人員が余剰となり、経営に影響をおよぼす可能性があるためです。希望退職は本人の希望によって行われるため、実施しても違法にはなりません。

希望退職を募ることに後ろ向きな経営者も多そうですが、もともと転職を考えていた従業員にとってはメリットとなります。また、退職金を上乗せするケースもあるため、条件を整えたうえで希望退職を募集するのも方法の一つです。

やむを得ない場合の「整理解雇」とは

整理解雇とは、従業員に対して強制的に退職を促す人員整理方法のことです。吸収合併のケースでは、組織編成の際にある部署が廃止になり行われる場合があります。ただし、整理解雇はやむを得ない場合の最終手段であり、適切に行わないと労働契約法に抵触するため注意が必要です。

労働契約法(※1)によると、解雇は合理的な理由がない場合は無効とされます。「合理的な理由」があったと証明するには、以下の4つの要件をすべて満たすことが必要です。

-

- 人員整理の必要性:客観的な必要性を労働組合などに説明できるか

- 解雇回避努力義務の履行:あらゆる費用を削減した結果であるか

- 解雇する従業員選定の合理性:公平・公正な理由で選定したか

- 従業員への十分な説明:具体的かつ十分に説明したか

上記を満たしていれば整理解雇を認められますが、行き詰まった場合の手段であるためなるべく避ける努力を行うのが得策です。

(※1)参考:e-GOV法令検索 労働契約法 第十六条 (解雇)

労務管理上の注意点とは?

合併に伴う労務管理上のポイントも、事前に押さえておくべき重要なテーマです。主な注意点は以下の通りです。

-

- 労働条件の変更手続き:合併で労働条件を変更する際は、原則として個別の同意が必要。就業規則の変更である程度カバーできますが、慎重な対応が求められます。

- 労働協約・就業規則の扱い:合併後は基本的に存続会社の労働協約や就業規則が適用されます。ただし、消滅会社の制度に存続会社より有利な部分がある場合は、別途協議が必要です。

- 労働組合との交渉:存続会社と消滅会社に別々の労働組合がある場合は、合併後の労使関係のあり方を早めに協議開始するのが賢明です。組合員の範囲や組合費の取り扱いなど、合意形成が必要な事項は少なくありません。

- 転勤・出向の取り扱い:合併で拠点の統廃合や業務再編が行われる際は、従業員の転勤や出向が発生することも。人選の基準や条件面の説明と同意が重要です。

従業員への告知は必要?

合併の際には、消滅会社の権利や義務は、存続会社に自動的に引き継がれます。これには従業員の雇用契約も含まれており、一人ひとりの従業員から同意を得る必要はありません。そのため、会社は合併について従業員に事前に知らせる義務はないとされています。

ただし、継続して勤務してもらうためには、適切なタイミングでしかるべき内容の説明が必要です。

合併前後の従業員は不安を抱えやすい

企業の合併前後は、経営陣だけでなく従業員も不安を抱えやすいものです。合併では働く環境が大きく変わる可能性があるため、不安を抱くのは不思議なことではありません。また、合併と聞いて従業員が真っ先に心配することは、仕事内容や給与などについてです。合併先の拠点が遠くにある場合、転勤の有無を心配する人もいるでしょう。

経営陣は、今後も従業員に長期的に働いてもらえるように、合併前後の説明を適切に行う必要があります。従業員がほしい情報を捉え、適切なタイミングで説明を行いフォローに徹する準備をしておきましょう。

トラブルが起きにくい説明とは

トラブルが起きにくい説明を行うには、合併にあたり従業員が必要な情報を適切なタイミングで伝えることが重要です。以下の内容について明確に伝えられるようにしておくと、合併前後の会社の動揺を最小限にとどめられると考えられます。

-

- 合併の理由

- 仕事内容や勤務地

- 給与はすぐに変わらないこと

- 変更がある際は従業員と十分に話し合った上で決めること

- 今より大きな企業の一員になれること

合併を経営陣が前向きに捉えたうえで説明することで、従業員の不安が解消される効果が期待できます。

また、説明のタイミングとしては、合併について関係各所の承認を得た時点で行われるのが一般的です。合併が本格的に決まった時点で早めに説明し、従業員とのコンタクトを十分に取れる時間を用意しておきましょう。従業員への個別の対応ができるように、相談体制を整えておくことも重要です。

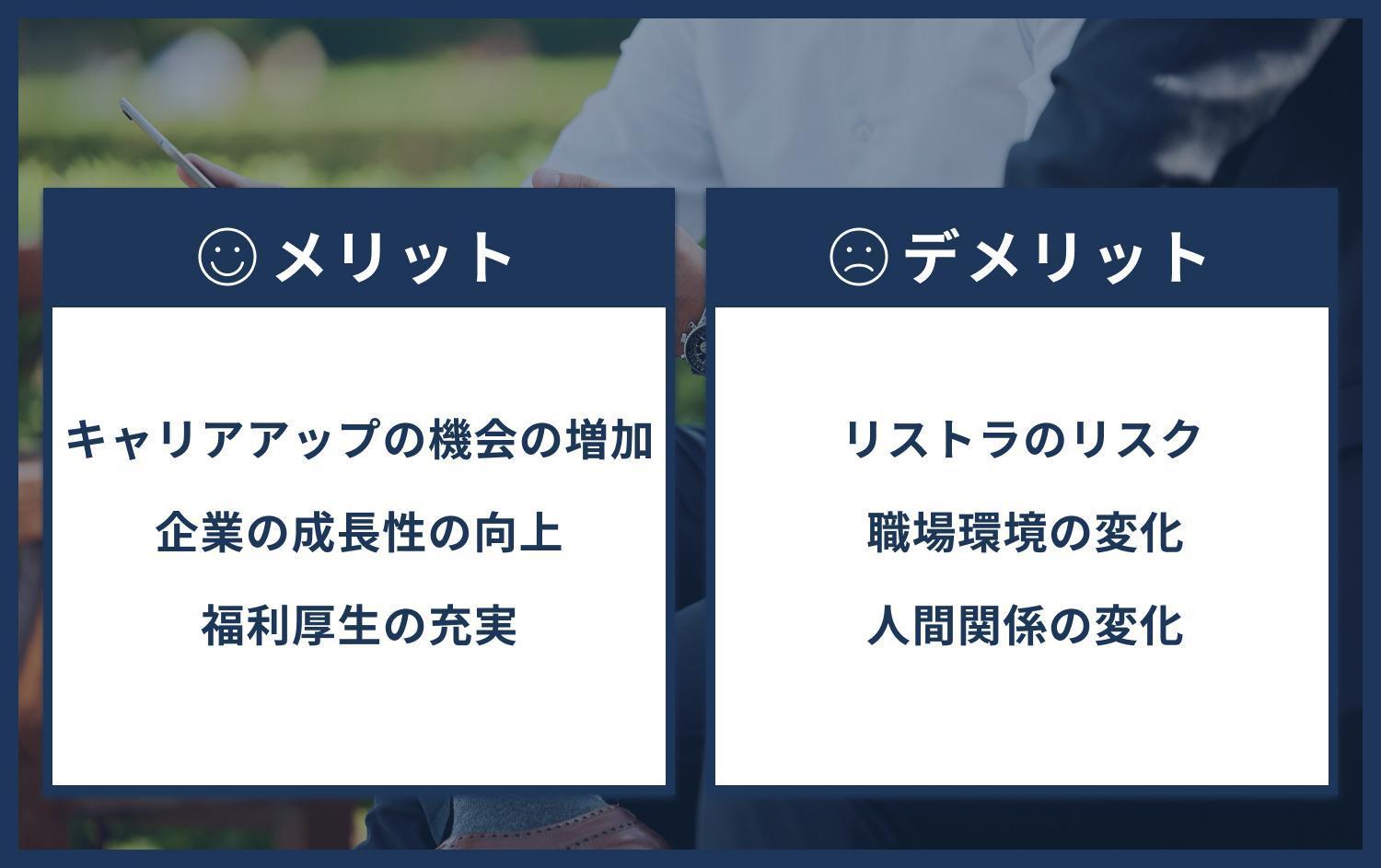

合併が従業員にもたらすメリットとデメリット

合併は企業にとって、規模の拡大やシナジー効果が期待できるメリットがある一方で、従業員にとってもメリットとデメリットが存在します。

メリットとしては、次のような点が挙げられます。

-

- キャリアアップの機会の拡大:より大きな組織での活躍の場が広がる可能性がある。

- 企業の成長性UP:シナジー効果による企業の成長が、雇用の安定や処遇の改善につながることも。

- 福利厚生の充実:より大きな組織での福利厚生制度の適用による恩恵が期待できる。

一方、デメリットとしては、以下のような点が考えられます。

-

- リストラ・給与減額といった不利益変更が起きる可能性:合併に伴う組織再編によって、給与や職そのものが脅かされる可能性がある

- 職場環境の変化:新しい組織文化への適応や、業務プロセスの変更などによるストレスが生じ得る。

- 人間関係の変化:新しい上司や同僚との関係構築の必要性など、人間関係の構築に苦労することも。

合併のメリットを最大化し、デメリットを最小化するためには、経営者として強いリーダーシップを発揮しつつも、細やかな従業員とのコミュニケーションをとることが鍵を握ります。

合併における従業員への説明は丁寧に行いましょう|まとめ

合併は、存続会社に対して権利義務のすべてを引き継ぐスキームです。

そのため、従業員の雇用形態や給与などの処遇が、すぐに変わることはありません。しかし、徐々に存続会社の条件に合わせていくことがあり得ます。

合併前後の従業員は不安を抱きやすいため、経営者として、適切なタイミングで情報を不足なく伝える姿勢が必要です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。