事業譲渡のトラブル事例を解説|事業継承を失敗させない進め方や問題の解決策も紹介

本記事では、事業譲渡のトラブル事例や、トラブルが起こった時の解決策などを紹介しています。

また、事業譲渡をトラブルなく行うために必要なことなども解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むことで、事業譲渡に対する不安が解消され、準備を進めることが可能です。

目次

- 事業譲渡とは?わかりやすく簡単に解説

- 事業譲渡する時に起こりうるトラブルを紹介

- 契約違反や不履行などのトラブル

- 特許、商標、著作権などのトラブル

- 財務情報についてのトラブル

- 従業員のトラブル

- 顧客や取引先との契約に関するトラブル

- 事業譲渡のトラブル例を基に対処法・回避方法を紹介

- 事業譲渡後に知的財産を侵害された

- 譲渡後に財務諸表を不正に操作していたことが判明

- 譲渡契約で明示された条件と実際の事業状況とが一致しない

- 譲渡後に従業員から不満や訴訟が出た

- 譲渡後顧客や取引先が離反した

- 譲渡後に未解決の法的問題が発覚した

- 事業譲渡をトラブルなく完了するために必要なこと

- デューデリジェンスを十分に行う

- 会社法についてよく確認する

- 顧客や取引先への通知を行う

- 従業員と事前協議を行う

- 事前に準備しておく

- 弁護士など専門家のアドバイスを聞く

- 事業譲渡のやり方は?実際の流れと注意点を解説

- STEP①|意向合意書の作成

- STEP②|デューデリジェンスの実施

- STEP③|契約書の作成

- STEP④|承認を得る

- STEP⑤|クロージング

- STEP⑥|事業の移行

- 事業譲渡を個人で行う時のポイント

- 事業譲渡で取引先に渡す同意書は雛形を使用してもいい

- 無償で事業譲渡する場合でも税金がかかる

- 事業譲渡での成功事例

- 1.武田薬品工業による2型糖尿病治療薬4製品の販売事業譲渡

- 2.日本リビングのアロマ事業譲渡

- 3.フォーバルテレコムの広島事業部譲渡

- 事業譲渡のトラブルに関するよくある質問

- 取引先が事業譲渡するみたいです。何かリスクなどはありますか?

- 事業譲受と事業譲渡の違いはなんですか?

- 事業譲渡で取引先との契約は継続されますか?

- 事業譲渡で通知義務はありますか?

- 事業譲渡とM&Aの違いはなんですか?

- 事業譲渡で起こりうる税金のトラブルはなんですか?

- 事業譲渡をトラブルなく行うために|まとめ

事業譲渡とは?わかりやすく簡単に解説

事業譲渡とは、企業が自社の事業の一部または全部を他社に移転する取引のことです。

この取引では、譲渡対象となる事業に関連するあらゆる要素が、買収企業に引き継がれます。それには、資産、従業員、顧客情報、契約、知的財産権などが含まれます。

企業が事業譲渡を選択する理由は様々ですが、主に以下のようなケースです。

-

- 特定の事業分野からの撤退

- 新たな市場の探求

- 資本の再配分

事業譲渡は、M&Aの一形態ではありますが、企業全体の売却や合併とは異なります。事業譲渡では、企業は特定の事業単位のみを売却することができ、より戦略的な事業再編成が可能です。

また、事業譲渡は企業の成長戦略やリスク管理戦略の一環としても活用されます。企業は事業譲渡を通じて、経営資源の最適化を図り、競争力の強化や収益性の向上を目指すことができるのです。

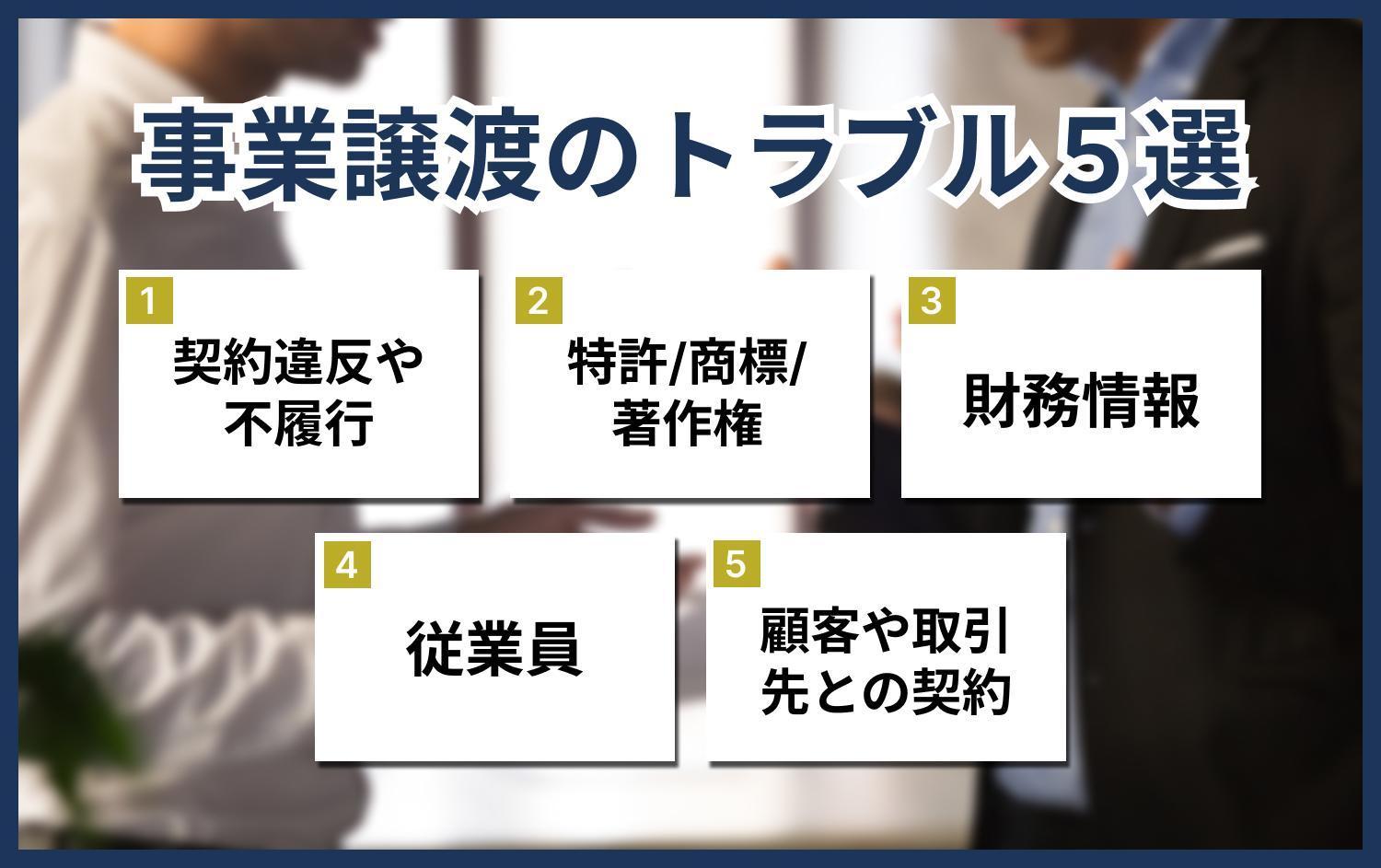

事業譲渡する時に起こりうるトラブルを紹介

事業譲渡する時に起こりうるトラブルは、いくつか考えられます。ここでは、実際にどのようなトラブルが起こりうるかを紹介します。

契約違反や不履行などのトラブル

事業譲渡時には、譲渡契約の条件に違反したり、約束された義務を履行しないことによるトラブルが発生する可能性があります。

たとえば、売り手が資産の状態や事業の実績に関して虚偽の情報を提供した場合、買い手は損害賠償を求めることができます。

このようなトラブルは、事前の契約交渉と詳細なデューデリジェンスによって対策が可能です。

特許、商標、著作権などのトラブル

知的財産権の移転に関するトラブルも事業譲渡の際によく見られます。

譲渡される事業に関連する、

-

- 特許

- 商標

- 著作権

などの権利が正確に移転されていない場合、将来的に権利侵害の訴訟やライセンス料の請求などが発生するリスクがあります。

その場合は、適切な法的手続きと丁寧な書類作成が重要です。

財務情報についてのトラブル

譲渡する事業の財務状況に関する虚偽の情報提供は、後に大きなトラブルに発展することがあります。

買い手は、事業の価値などを誤って理解してしまい、過大評価して取引を行うことになりかねません。そのため、正確でオープンな情報の開示が必要です。

従業員のトラブル

事業譲渡に伴って、従業員の雇用条件の変更が発生する場合、労働関係のトラブルが起こることがあります。

トラブルを回避するためにも、従業員の権利や待遇に関する事前会議と、法律の遵守が重要です。

顧客や取引先との契約に関するトラブル

事業譲渡により、顧客や取引先との契約に影響が出る場合があります。

譲渡によって契約が自動的に終了する条項があったり、新しい事業主に対する承認が必要な場合など、事前に契約内容を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。

事業譲渡のトラブル例を基に対処法・回避方法を紹介

では、実際に事業譲渡でトラブルが起こった時には、どう対処すれば良いのでしょうか。ここでは、トラブルに対しての対処法や、回避方法などを紹介します。

事業譲渡後に知的財産を侵害された

対処法としては、まず契約書で定められた知的財産権の移転範囲や条件を確認します。侵害が確認された場合は、契約に基づいて権利を行使し、法的措置を取ることが可能です。

回避方法としては、事前に知的財産の範囲や権利移転条件を明確に契約書に記載し、移転後も適切な管理・監視体制を確立しておくことが重要です。

譲渡後に財務諸表を不正に操作していたことが判明

対処法には、契約違反に基づく損害賠償請求や、状況に応じて取引の無効化などがあります。

事前の回避方法として、徹底したデューデリジェンスを実施し、第三者の財務監査を行うことで、リスクを減らすことができます。

譲渡契約で明示された条件と実際の事業状況とが一致しない

このようなトラブルに対処するには、契約書に定められたトラブル解決手続きに従い、調停や裁判を通じて解決しましょう。

回避方法としては、事前のデューデリジェンスを入念に行い、契約書に詳細な表明保証条項を設けることが有効です。

譲渡後に従業員から不満や訴訟が出た

従業員とのコミュニケーションを行い、不満の原因を明確にし、適切な対応策を講じることが対処法です。

事前に従業員の意見を聞き、事業譲渡に対する不安を解消するための施策を講じるようにしましょう。

譲渡後顧客や取引先が離反した

顧客や取引先との信頼関係の再構築を行う必要があります。

顧客や取引先と個別に打ち合わせを行い、事業譲渡のメリットや目的を共有するようにしましょう。また、顧客や取引先のニーズに応える新たな提案やサービスの改善を通じて、関係を強化することが重要です。

譲渡後に未解決の法的問題が発覚した

専門家のアドバイスを受けながら、問題を解決するようにしましょう。契約に基づく保証や補償の条項を活用し、必要に応じて法的措置を取ることが考えられます。

回避策として、デューデリジェンスを徹底し、未解決の問題に関して前もって調査しましょう。適切なリスクヘッジを行うことが重要です。

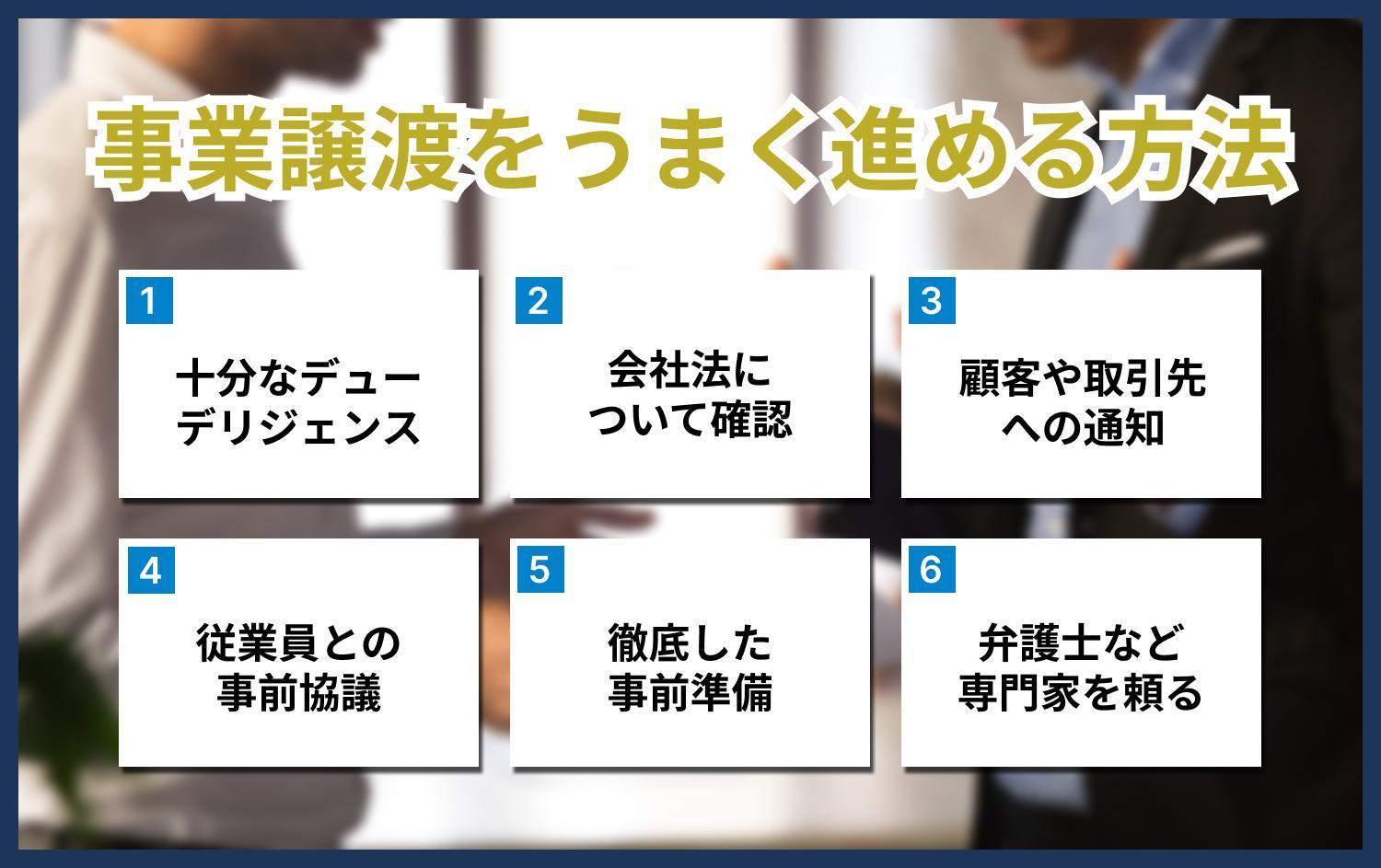

事業譲渡をトラブルなく完了するために必要なこと

事業譲渡をトラブルなく完了するために必要なことがいくつかあります。ここでは、それについていくつか紹介します。

デューデリジェンスを十分に行う

デューデリジェンスとは、事業譲渡の前に行われる対象会社の財務、法律、業務等の調査のことです。

DD(デューデリジェンス)を通じて、リスクや潜在的な問題点を明らかにし、評価します。デューデリジェンスを怠ると、隠れた負債、訴訟リスク、運営上の問題など、後になって大きなトラブルや財務的損失に直面する可能性があります。

しっかりとデューデリジェンスを行うことで、事業譲渡の条件の調整が可能になり、将来的なトラブルリスクを最小限に抑えやすいです。

会社法についてよく確認する

会社法は、事業譲渡の手続きや要件に関する法律的なフレームを提供します。

会社法に基づく適切な手続きを踏まずに事業譲渡を行うと、法律上の無効や取引の取消し、損害賠償責任など、重大な法的後果に直面するリスクがあります。

特に、株主の承認や契約書の正確な作成など、適切な法的手続きを確実に行うことが重要です。

会社法についてよく確認し、遵守することで、事業譲渡がスムーズに進行し、不必要なリスクやトラブルを避けることができます。

顧客や取引先への通知を行う

事業譲渡の際は、顧客や取引先への適切な通知が重要です。これを怠ると、信頼関係が損なわれ、取引先や顧客の離反につながる可能性があります。

早い段階での通知とオープンなコミュニケーションにより、関係者の理解と協力を得ることができ、事業をスムーズに移行しやすいです。

従業員と事前協議を行う

従業員との事前協議は、トラブルを回避し、移行期間中のモチベーションを維持するために不可欠です。

従業員への変更の影響を事前に説明しないと、不安や不満が生じ、生産性の低下や訴訟リスクが高まる可能性があります。適切な説明と事前協議により、従業員の理解と支持を得ることができます。

事前に準備しておく

事業譲渡には、契約書の準備、財務報告の整備、法的文書の確認など、多くの準備作業が必要です。これらの準備を怠ると、遅延や契約違反のリスクが生じ、取引の成功が危うくなります。十分な準備により、プロセスがスムーズに進行し、必要な情報や文書が取引の各段階で迅速に提供されます。

弁護士など専門家のアドバイスを聞く

事業譲渡は、法律、税務、財務など、多岐にわたる専門知識を要するプロセスです。専門家のアドバイスを聞かずに進めると、見落としが発生し、後にトラブルになる可能性があります。

そのため、少しでも事業譲渡に対して不安がある場合は、弁護士など専門家のアドバイスを聞くようにしましょう。

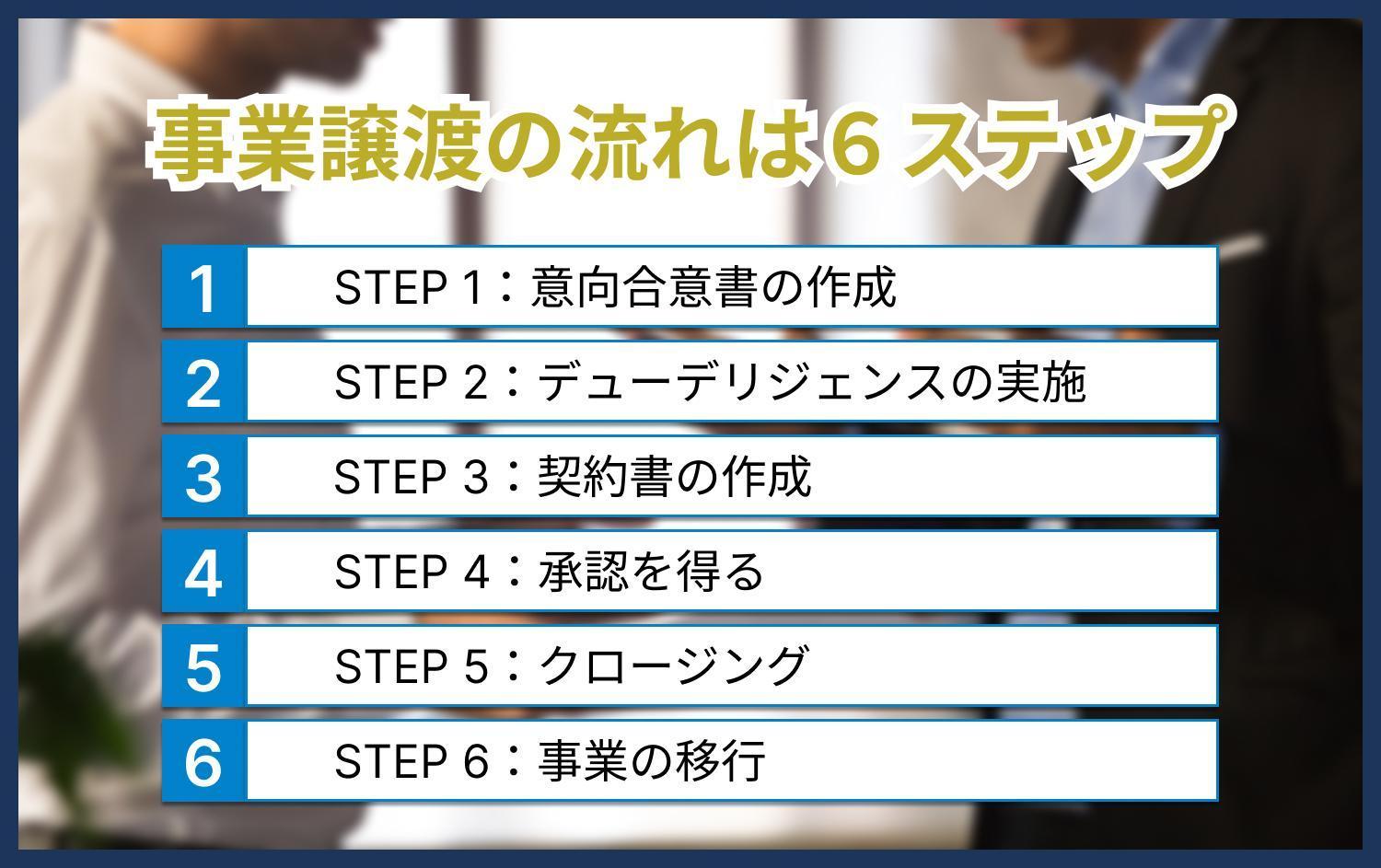

事業譲渡のやり方は?実際の流れと注意点を解説

事業譲渡で確実に成功するためには、各ステップでの注意点に気をつける必要があります。ここでは、一般的な事業譲渡の流れと各ステップでの注意点を紹介します。

STEP①|意向合意書の作成

譲渡の基本条件や枠組みを定めた合意書を作成します。

注意点としては、交渉のスタートのために、条件は慎重に検討し、必要な場合は秘密保持条項を含めることが重要です。

STEP②|デューデリジェンスの実施

買い手が売り手の事業の財務状況、法的問題、契約、従業員状況などを詳細に調査します。

オープンな情報提供を心がけましょう。隠された問題が後になって表に出てくると、取引が破綻したり、訴訟の原因となることがあります。

STEP③|契約書の作成

譲渡の条件、価格、タイムライン、保証・担保条件などを定めた正式な契約書を作成します。

契約条項はすべてのリスクを考慮して慎重に選ぶ必要があります。特に、保証・担保条件は将来の紛争を避けるために重要です。

STEP④|承認を得る

事業譲渡には株主などからの承認が必要な場合があります。

承認には時間がかかることが多いので、早めに手続きを開始し、必要な書類や情報を準備することが重要です。

STEP⑤|クロージング

契約に基づいて事業譲渡を正式に完了します。通常、支払いが行われ、資産の所有権が移転されます。

クロージングでは、契約条件に従って手続きが進められるようにすることが重要です。また、文書の交換や署名を確実に行うようにしましょう。

M&Aにおけるクロージングとは?当日までの流れや必要条件、手続きや書類まで徹底解説

STEP⑥|事業の移行

事業譲渡後、新しい所有者のもとでの事業の統合と移行が始まります。

従業員、顧客、取引先への適切なコミュニケーションが必要です。事業譲渡に対する不安や、移行期間中の混乱を最小限に抑える必要があります。

事業譲渡は様々なSTEPを慎重に進める必要があり、それぞれのSTEPでの詳細な計画と専門家のアドバイスが成功の鍵となります。

事業譲渡を個人で行う時のポイント

事業譲渡を個人で行う場合には、以下のようなポイントに注意しましょう。そうすることで、事業譲渡での失敗を減らすことができます。

個人事業主の事業譲渡とは?|メリット・デメリットと基本的な手続きの流れを解説

事業譲渡で取引先に渡す同意書は雛形を使用してもいい

事業譲渡に際して取引先に渡す同意書には、雛形を使用することができますが、その際には事業の特性や取引の内容に合わせて適切にカスタマイズすることが重要です。

雛形は一般的なケースを想定して作られているため、完全にはカバーしきれないことがあります。したがって、使用する前には法的な面を十分に考慮し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めるようにしましょう。

カスタマイズされた同意書は、後のトラブルを防ぎ、スムーズな事業譲渡を可能にします。

無償で事業譲渡する場合でも税金がかかる

無償で事業を譲渡する場合でも、税法上の観点からは譲渡対価が「0円」とみなされず、市場価値や帳簿価値を基にした「見かけの譲渡価格」が想定されることになります。

これにより、譲渡益が発生すると見なされ、譲渡所得税などの税金が課税される可能性があります。

また、受け取る側も無償で受け取った事業に対して所得とみなされる場合があるため、税務上の影響を事前に検討し、必要に応じて税務アドバイザーに相談することが重要です。

無償譲渡に際しても、税務処理をきちんと行うことで、予期しない税金の負担を避けることができます。

【専門家監修】事業譲渡にかかる税金・税金対策を売り手・買い手ごとに解説

事業譲渡での成功事例

1.武田薬品工業による2型糖尿病治療薬4製品の販売事業譲渡

2021年4月、武田薬品工業は帝人ファーマに2型糖尿病治療薬4製品(ネシーナ錠、リオベル配合錠、イニシンク配合錠、ザファテック錠)の日本における販売事業を133,000百万円で譲渡しました。武田薬品工業はコア事業への集中と財務基盤の強化を目的とし、帝人ファーマは糖尿病領域での製品ラインナップ拡充を狙いました。両社の戦略的ニーズが合致し、高額での譲渡が実現した成功事例です。

引用元:https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n_m_code=051&ng=DGKKZO69500290W1A220C2FFN000

2.日本リビングのアロマ事業譲渡

2021年6月、日本リビングはフォーシーズホールディングスにアロマ製品の企画・開発・販売事業を譲渡しました。日本リビングは本業への集中を図り、フォーシーズホールディングスは化粧品事業とのシナジー効果を期待しました。両社の事業戦略が合致し、スムーズな事業譲渡が実現しました。

引用元:https://maonline.jp/news/20210315a

3.フォーバルテレコムの広島事業部譲渡

2021年3月、フォーバルテレコムは広島事業部(年商約2億円)を担当取締役に1億5,000万円で譲渡するMBOを実施しました。フォーバルテレコムは経営資源の最適化を図り、担当取締役は独立して事業を継続・発展させることを目指しました。従業員の雇用継続と事業の継続性が確保された成功事例です。

引用元:https://maonline.jp/news/20210209b

事業譲渡のトラブルに関するよくある質問

取引先が事業譲渡するみたいです。何かリスクなどはありますか?

取引先が事業譲渡する場合、リスクがいくつか考えられます。例えば、取引先の事業が不安定な場合や法的な問題がある場合、引き継ぐことでそのリスクも一緒に移行する可能性があります。

また、顧客や従業員の反発も考えられるので、事前のデューデリジェンスや適切な契約条件の確立が重要です。

事業譲受と事業譲渡の違いはなんですか?

事業譲渡は、売却者が全ての事業または特定の部門を取引先に売却することを言います。一方、事業譲受は、買収者が売却者から全ての事業または特定の部門を購入することを言います。

事業譲渡は売却者の視点からの用語であり、事業譲受は買収者の視点からの用語です。

事業譲渡で取引先との契約は継続されますか?

契約条件や法律によって異なりますが、各契約を個別に移転するため、契約を再度締結することで契約を継続させます。

そのため、取引先の同意が必要かどうかは、通常、取引先の同意が必要です。しかし、契約の条項に「変更や解除の禁止」などの条件が含まれている場合は、取引先の同意なしに契約が継続されることがあります。

事業譲渡で通知義務はありますか?

事業譲渡においては、取引先、顧客、従業員など関係者に対する通知義務があります。

これは、事業の所有権移転が彼らに影響を及ぼす可能性があるからです。適切なタイミングで正確な情報の提供が必要な場合があります。

事業譲渡とM&Aの違いはなんですか?

事業譲渡は、一つの企業や特定の事業部門の売却または取得のことで、企業の一部が別の企業に譲渡される取引です。

一方、M&Aは、2つ以上の企業が合併するか、1つの企業が他の企業を買収する取引全般のことを言います。M&Aは、事業譲渡よりも広範囲です。

M&Aとは?買手・売手の目的やメリット・デメリット、手法、費用まで解説

事業譲渡で起こりうる税金のトラブルはなんですか?

事業譲渡に伴う税金のトラブルには、

-

- 譲渡所得の計算誤り

- 税率の誤解

- 税務申告の遅延や不備

などがあります。

また、譲渡価格と市場価値が違うことによる税務当局からの追徴課税のリスクもあります。これらのトラブルは、専門家のアドバイスをもらうことで回避することが可能です。

【専門家監修】事業譲渡にかかる税金・税金対策を売り手・買い手ごとに解説

事業譲渡をトラブルなく行うために|まとめ

この記事では、事業譲渡のトラブル事例やその解決策を紹介してきました。事業譲渡をトラブルなく行うためには、いくつかのポイントに気をつける必要があります。

事業譲渡に対して不安がある方は、事業譲渡の専門家にサポートを依頼するようにしましょう。

そうすることで、事業譲渡でのトラブルを避けることができます。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。