運送・物流業界(会社)のM&A動向・スキーム・価格相場・事例

目次

はじめに

運送・物流業界は、深刻な人手不足や2024年問題、EC業界拡大への対応などさまざまな課題を抱えています。本記事では、運送・物流業界の市場動向から課題、解決策として行われているM&Aの動向やメリット、M&Aを実施する流れまで解説します。

運送・物流業界(会社)の概況

業界の定義

運送・物流業界とは、荷主から荷物を預かり、目的地まで運ぶ仕事を担う業界のことです。運送と物流のうち、運送業が主にトラックなどで荷物を輸送する業種で、物流は荷物の輸送を中心に、保管・荷役・包装・流通加工・情報管理の6つの業務を行う業種です。

近年の市場動向

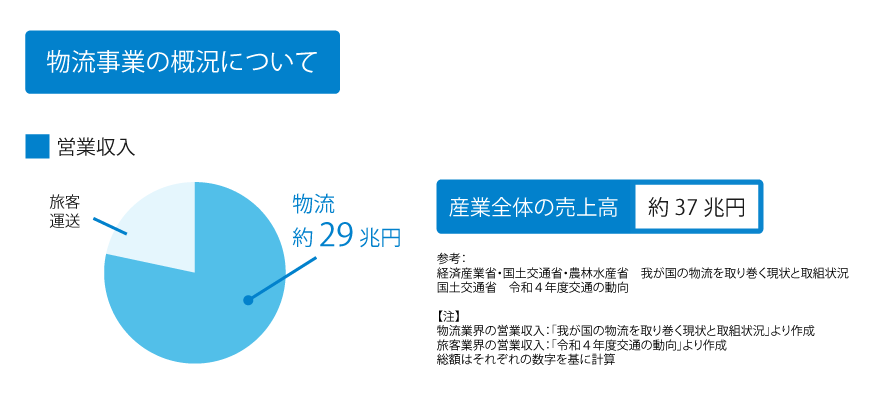

国土交通省が公表した参考資料「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」におけるデータでは、物流業界の主な業種における売上高は約29兆円に及ぶとされています(2022年度)。全産業と比較すると、物流業界の売上高は全体の約2%を占めています。

同様に、物流は労働就業者数の規模も大きな業界です。従業員数は約226万人で、全産業における就業者数約6,676万人の約3%を占めています。

参考元:https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/pdf/001_02_00.pdf(P.6)

参照元:

業界が抱える課題

深刻な人手不足

経済産業省・国土交通省・農林水産省による2022年の資料「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」を参照すると、運送・物流業界において、トラックドライバーの人員不足に悩む企業は増加傾向にあります。人員不足を感じている企業の割合について、「不足」「やや不足」という回答を合わせると2021年の時点で50%を超えており、今後も人手不足が進むと予想されます。

また、道路貨物運送業者の年齢構成は、全産業平均と比べると若年層と高齢層が低めの割合であるのに対し、中年層の割合は高めです。これは物流業界の全体的な高年齢化傾向を示すものであり、2028年度には約27.8万人のドライバー不足を予測する見解もあります。

参考元:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001514680.pdf(P.8)

2024年問題

働き方改革関連法によって、2024年4月からの自動車運転業務の労働時間は年間で960時間までに制限されました。トラックドライバーの年間労働時間は、厚生労働省の調査によると2018年の段階で大型が2,580時間、小型中型が2,568時間でした。

積み込みや荷下ろしといった作業に時間がかかる、納品までの条件が厳しいなど、トラックドライバーは長時間の労働になりやすいのが常況です。このため、労働時間を削減するのが難しい企業もあり、労働時間の改善と業務量の維持などへの対応が大きな課題となっています。

参考元:https://www.mlit.go.jp/common/001354692.pdf(P.15)

EC業界の拡大への対応

EC業界は、年々市場規模が拡大し続けています。経済産業省の「令和3年度 電子商取引に関する市場調査報告書」のデータでは、2013年に11兆1,660億円だった売上が、2020年には19兆2,779億円、2021年には20兆6,950億円まで増加しました。

2020年の新型コロナウイルス感染拡大時には、巣ごもり需要によってネットショップの数も増加し、物販系のEC市場規模拡大は今後も続くと予想されています。EC市場規模拡大に伴い、宅配便の取り扱い量も増え、再配達の削減など業務の効率化が課題になっています。

参考元:https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220812005/20220812005-h.pdf(P7)

運送・物流業界(会社)のM&A動向

後継者不足に伴うM&A

上掲の資料「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」によると、運送・物流業界で営業収入の7割近くを占めている(19兆3,576億円)のがトラック運送業です。

同資料では、トラック運送業の中小企業率は99.9%とされています。トラックドライバーの高齢化が進む近年では年齢的に引退を控えている経営者も多く、後継者不足によって経営継続の課題に悩んでいる企業は少なくありません。そのため、後継者の不在で経営継続が難しい企業が、事業承継問題を解消するためにM&Aを行うケースが増加しています。

参考元:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001514680.pdf(P6)

DX推進を目的としたM&A

2020年11月に策定された政府の企業DX推進計画に基づき、運送・物流業界では配車配送計画のデジタル化、トラック予約システムの導入など、DXによる業務効率化が求められています。

大手企業ではさまざまなシステムの導入が進み、業務の効率化が実現しています。一方中小企業においては、多額のコストがかかるシステムの導入やIT人材の確保が難しく、DX推進も課題のひとつです。自社だけではDX推進が難しいことから、DXに対応している企業とのM&Aを進めるケースがみられます。

ドライバー確保を目的としたM&A

運送・物流業界では、ドライバーの人手不足から仕事が受注できず、経営を続けられない企業が増加しています。2024年問題でドライバーの年間労働時間が制限されるため、さらに人手不足の影響は大きくなると考えられています。

M&Aを行うと、新しく採用するのが難しいドライバーの確保が可能です。今後も加速するとみられる人手不足を前に、ドライバー確保が目的のM&Aも増加傾向にあります。

運送・物流業界(会社)におけるM&A手法(スキーム)

株式譲渡

M&A手法で選ばれるケースが多いのが、全体の7~8割程を占めている株式譲渡です。株式譲渡とは、売り手となる企業の株式を買い手側が購入するM&A手法です。譲渡後にも企業の取引先や従業員などの組織構造、資産などに変更はなく、株主だけが変わります。

株式譲渡の手法では、比較的簡単に企業をそのまま譲渡できる一方、不要な資産、簿外の負債を引き継ぐリスクもあります。

事業譲渡

事業譲渡は、企業全体ではなく、一部の事業を譲渡する手法です。譲渡の対象となる事業に関連する取引先や従業員、資産なども譲渡されます。企業の運送・物流関連の事業のみを譲渡する場合には、事業譲渡が用いられます。

事業譲渡では、譲渡する事業の取引先や従業員などを承継する際に、契約・雇用関係の移転手続きをそれぞれ行わなければなりません。ただし、買い手側としては簿外債務などを引き受けるリスクの軽減が可能になり、売り手側にはほかの残した事業に専念できるといったメリットがあります。

運送・物流業界(会社)におけるM&A実施時の価格相場

スキームごとの価格相場

運送・物流業界でM&Aを実施する際の売却価格の相場は、スキームによって異なります。

・株式譲渡スキームの場合

売却価格の相場は「時価純資産+{(営業利益 + 役員報酬)×2〜5年}」で算出

・事業譲渡スキームの場合

売却価格の相場は「事業資産+ 事業利益×2〜5年」で算出

M&Aを検討している場合、売却時の相場をあらかじめ把握しておくと交渉の際に役立ちます。

企業価値を算出する3つのアプローチ

コストアプローチ

コストアプローチは、企業の資産(純資産)から企業価値を算出する方法です。貸借対照表上の純資産の金額を用いて企業価値を計算する「簿価純資産法」と、企業価値を評価するタイミングで純資産の時価を用いて計算する「時価純資産法」の2種類が主にあります。また、純資産だけだと計算が難しい場合には、営業利益の数年分(営業権)を加える方法で企業価値の算出が可能です。

ただし注意点として、現在の資産から企業価値を算出するため、将来性や技術力、ブランド力などの価値が反映されないケースもあります。

マーケットアプローチ

マーケットアプローチは、株式市場、同業他社の企業価値、M&A事例などの市場価格を参考にした企業価値の算出方法です。主に上場企業の株価倍率(EBITDA、PERなど)を用いる「類似会社比準法」、過去の類似したM&A事例の企業価値を用いて算出する「類似取引比準法」などの方法があります。

これらは上場企業や、類似する企業の事例がある場合によく用いられる手法です。ただし、類似する事例がない場合や市場株価の変動が大きい時期などには適さないため、注意が必要です。

インカムアプローチ

企業の将来的な収益をもとにして企業価値を算出する方法が、インカムアプローチです。主に、将来的に得ると予測されるキャッシュフローから企業価値を算出する「DCF法」、予測される株主配当金を資本還元し企業価値を算出する「配当還元法」などの手法があります。このなかでもDCF法が、よく実務で用いられている手法です。

運送・物流業界(会社)でM&Aを実施するメリット

以下では、M&Aを実施するメリットを、売り手側と買い手側に分けてご紹介します。

売り手側のメリット

後継者問題の解消

経営者が引退する際に後継者がいない場合、取引が多く経営が順調にいっている企業でも廃業しなければなりません。経営者が引退する前にM&Aを実施することで、後継者がいなくとも買い手側の企業が事業を継続できるため、廃業せずにすみます。

借入や保証の解消

M&Aで大手企業などに企業を売却した場合、残っている借入金の債務も買い手側に移るため、自社で返済を行わなくともよくなります。資金力のある大手企業への売却が決まると、借入や個人保証から解放され、倒産のリスクや倒産した場合の返済義務がなくなります。

ノウハウの継承

長い期間事業を行ってきた運送会社がM&Aを実施すると、これまで事業で積み重ねてきたノウハウを買い手側に継承できるメリットもあります。これはM&Aによれば、無形の資産も原則としてそのまま引き継がれるからです。

従業員の雇用維持

M&Aを実施して企業が廃業せずに事業を続けられる場合、ドライバーなどの従業員の雇用が維持されます。後継者不足などで企業が廃業すると従業員は勤務先を失ってしまうため、特に長年勤務してきたベテラン従業員の雇用を維持するには、M&Aで企業を残す方法がおすすめです。

売却益の獲得

M&Aの売り手側には、企業や事業の売却によって相応の利益が得られるというメリットもあります。

株式譲渡の場合、経営者が株式売却で生じる利益を獲得できるため、引退後の資産を残せます。

他方、事業譲渡では企業が事業売却で生じた利益を獲得でき、ほかの事業の運営や新規事業へ資金の投入を行うなど、事業の強化が可能です。

買い手側のメリット

ドライバーの確保

業界全体でドライバーが不足している現在、新しく人員を採用するのは難しい傾向にあります。この点、M&Aで運送会社を買収した場合には、そのまま元の企業から従業員の雇用を引き継ぐためドライバーの人員確保につながります。また、経験者を確保できるのもメリットです。

物流拠点の拡大

買い手側の企業はM&Aにより、トラック、配送拠点などのリソースを引き継ぐため、売り手側の拠点も新しく追加されます。拠点と顧客、配送ルートなどを引き継ぐことで、短期間での物流拠点拡大が可能です。

事業スケール効果

M&Aによって人員増加、物流拠点の拡大が実現すると、事業スケール効果で生産性が上がり、収益の増加も見込めます。売り手側企業の運送事業のノウハウを取得して、事業活動の強化が実現します。

運送・物流業界(会社)のM&A案件・事例

運送・物流業界に関するM&A案件をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 セイノーホールディングスによる貨物自動車運送事業者の統合

2022年4月、セイノーホールディングスは、グループ内の西濃運輸、関東西濃、濃飛西濃、東海西濃の4社を西濃運輸を存続会社として合併しました。この統合の背景には、全国的な物流効率の向上を目指す狙いがあり、効率的かつ柔軟な物流プラットフォームの構築が進められました。

合併後、各地域での輸送ネットワークをさらに強化し、スケールメリットを活かしたコスト削減や配送効率の向上が期待されています。また、労働力不足の問題にも対応するため、人材の集約と運用効率の改善を図ることが狙いです。

引用元:https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20220331515439/

事例2 東部ネットワークによる東北三光のM&A

2022年3月、東部ネットワークはセメント輸送を手掛ける東北三光を子会社化しました。このM&Aの目的は、事業エリアの拡大と人材不足の解消にありました。東部ネットワークは、東北地方における物流拠点を強化し、セメント輸送における専門性を高めています。

今回の買収により、東部ネットワークは東北地方での競争力をさらに高め、物流全体の効率を向上させることを目指しています。また、同時に新たな顧客基盤の確保と、人的リソースの集約により、人材不足の課題にも対応しています。

引用元:https://maonline.jp/news/20220325c

事例3 日本通運による名鉄運輸の資本業務提携

2016年4月、日本通運は名鉄運輸の株式20%を取得し、資本業務提携を結びました。名鉄運輸は名古屋を基盤に陸運事業を展開しており、特別積合せ輸送事業に強みを持つ企業です。この提携は、両社が互いの輸送ネットワークを共有し、物流の効率化を図ることを目的としています。

提携後、両社は共同仕入れや物流システムの開発を進め、コスト削減と輸送効率の向上を実現しました。特に、特別積合せ輸送事業においてシナジー効果を発揮し、国内物流のさらなる強化を目指しています。

引用元:https://www.meitetsu.co.jp/ir/reference/disclosure/__icsFiles/afieldfile/2023/05/22/20230522kaiji.pdf

事例4 ファイズHDによる中央運輸の買収

2020年7月、ファイズHDは貨物自動車運送事業を手掛ける中央運輸を買収し、子会社化しました。ファイズHDは、主に物流3PL(サードパーティー・ロジスティクス)を提供しており、このM&Aにより貨物自動車運送事業を強化しました。

今回の買収により、ファイズHDは全国的な物流ネットワークの強化を図り、事業エリアを拡大しました。物流サービスの多角化を進め、特にEC業界向けの物流ソリューションを強化することで、今後の成長を目指しています。

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000036058.html

事例5 後継者人材バンクを活用した有限会社よしだ商運の事業承継

石川県の運送会社「有限会社よしだ商運」において、後継者人材バンク登録者(起業希望者)への株式譲渡でM&Aが行われた事例です。

第三者から後継者を探していた「有限会社よしだ商運」に、石川県での起業を検討していた希望者の柳橋氏がマッチングして事業承継が行われました。

M&Aが完了したあとの「有限会社よしだ商運」は、これまでのノウハウや取引などを引き継ぎながら、デジタル化といった時代に合わせた経営改善も進めています。

引用元:有限会社よしだ商運|事業承継・引継ぎ支援センター

https://shoukei.smrj.go.jp/case/case-third_party_inherited/case-third_party_inherited-22.html

運送・物流業界(会社)でM&Aを実施する流れ

M&Aの専門家へ相談

M&Aには、交渉のみならず、さまざまな契約書の作成や法的な知識なども必要です。M&Aをスムーズに進めるためには、最初に専門家へ相談しましょう。運送・物流業界のM&Aは、運送業許可の引き継ぎや、労務管理などの問題があるため、業界に関する知識や実績があるM&A仲介会社を選ぶことが大切です。

マッチング候補の検討と選定

M&A仲介会社を決定したあとには、M&A先の希望条件を仲介会社に伝えて候補の企業を探します。希望条件に合う企業を何社か紹介されたら、候補企業を選定して自社の事業内容・売却条件・スケジュールなどの概要書を相手方に提示して交渉を打診します。了承が得られたら秘密保持契約を取り交わして交渉に移りましょう。

トップ面談の実施

交渉開始後には、企業の状況を互いに把握し、M&Aの条件などの情報交換と交渉を行ってから、経営トップ面談を実施します。数字では見えない相手の人柄や理念などを確認するフェーズです。

基本合意書の締結

交渉によって基本的な取引の内容、取引価格、役員・従業員の処遇などの条件で合意が得られた場合、基本合意書を締結します。この段階ではまだM&Aが成約したわけではありません。

デューデリジェンス

基本合意書を締結したあと、買い手側企業が売り手側企業の財務や労務といった事業の状況、リスクなどを調査するデューデリジェンスを実施します。買い手側が専門家に依頼して調査を開始し、売り手側はデューデリジェンスに協力しなければなりません。

最終契約

デューデリジェンスで問題がなく、最終交渉でお互いが合意した場合には、最終契約を締結します。取引の対象物・取引価格・クロージング方法など、契約内容を記載した最終契約書を作成して契約を締結、支払いや引き渡しなどを実施するクロージングを終えるとM&Aが完了します。

まとめ

運送・物流業界では、深刻な人手不足や2024年問題といった問題から、事業継続の危ぶまれる企業が増加しています。収益が出ていながら後継者不足や人手不足で事業を続けられない企業も少なくありません。そこで、事業を継続できて取引先との取引や雇用が維持できる、売却利益が出せるなどのメリットから、M&Aを選ぶケースが増加しています。

運送企業のオーナー様で、M&A・事業承継をお考えの方がいらっしゃれば、ぜひ下記よりご相談ください。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。