医療業界・法人のM&A動向・スキーム・価格相場・事例・メリット

はじめに

医療業界は専門性の高さから人材の育成や事業承継などが難しいとされ、単独経営からグループ経営に移行できるM&Aが活発化しています。本記事では医療業界のM&A動向、M&A手法・スキーム、売り手側や買い手側のメリット、実施の流れについて解説します。医療法人を運営するオーナーの方はぜひ参考にしてください。

医療業界の概要

総務省の日本標準産業分類によれば、医療業は医師や歯科医師などが医業または類似行為を行う事業所、及び直接に関連するサービス事業所と定義されています。

(参照元:総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」大項目P

具体的には、病院、診療所(クリニック)、歯科診療所、助産・看護業(助産院や訪問看護ステーションなど)を指します。広くとらえると、鍼灸院、柔道整復院などの療術業、歯科技工所や骨髄バンクなど医療に附帯するサービス業なども含まれます。

医療法人とは

医療法人は医療法の規定に基づき、医師や歯科医師が常駐する病院、診療所、介護老人保健施設の開設を目的とした組織です。医療体制の確保と国民の健康維持に寄与することが求められ、各都道府県知事から認可を受ける必要があります。

医療法人は財団と社団に分かれ、社団法人は持分なしとありの種類があり、持分ありの場合は出資限度額法人とそれ以外に分類されます。持分なしは社会医療法人、特定医療法人、基金拠出型医療法人、それ以外の4種類です。持分とは一般的に出資額に応じて払い戻しまたは剰余金の分配を受ける権利を指します。

現在、持分あり医療法人の新規設立はできず、既存の医療法人は当分の間存続する経過措置が取られています。国は持分なし医療法人に移行する仕組みを進め、税制優遇措置や低利融資などで経営を支援し、地域医療の安定した継続を図ろうとしています。移行は徐々に進んでいるものの、2022年3月時点で社団医療法人のうち持分ありの法人がまだ約66%あるのが現状です。

(参照元:厚生労働省「令和5年度税制改正要望事項」p.1

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/request/mhlw/05y_mhlw_k_02.pdf)

病院・クリニックとは

医療法によれば、病院には、医師または歯科医師が公に診療・治療を行い、20人以上の患者を入院させる施設と、患者が科学的で適正な診療を受けるための運営体制が整備されている必要があります。クリニック(診療所)は、入院施設がない、または19人以下の患者を入院させられる施設を指します。

(参照元:医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第1条の5

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205)

病院とクリニックの最大の違いは入院できる患者の数、病床数です。クリニックは19床以下と定義されるため、無床クリニックが少なくありません。病院は病床数により20~99床を小病院、100~499床を中病院、500床以上を大病院と分類することもあります。

病院とクリニックは経営上のルールにも違いがあります。病院は法人格が必要で、医師は最低3名以上、当直義務があります。クリニックに法人格は不要で、医師は1名以上、当直義務はありません。看護師はどちらも入院患者3名に対し、1人配置する義務があります。

医療業界の市場規模

厚生労働省が公表した「令和4年度 医療費の動向」によれば、2022年(令和4年)度の概算医療費は46.0兆円となっています。2018年度が42.6兆円、2019年度が43.6兆円、2020年度は42.2兆円と若干減少しましたが、2021年度に44.2兆円と再び上昇に転じました。高齢化と世界一の平均寿命を維持している日本の現状を考えると、今後も医療ニーズは高まると予想され、医療業界の市場規模は拡大することが見込まれます。

また厚生労働省調査によれば、全国の病院、歯科医院を含む診療所などの医療施設総数は、2022年(令和4年)10月時点で181,093施設です(1年以上休診中のものを除く)。前年に比べ約700施設増加していますが、内訳では病院が減少し、無床の診療所が増加しているのが特徴です。

開設者別に見ると病院と診療所では「医療法人」が最も多く、それぞれ病院全体の約69%、診療所全体の約43%を占めます。歯科診療所では「個人」が最も多く約75%を占めますが、「医療法人」が増加傾向で、24%になっています。

(参照元:

厚生労働省「令和4年度 医療費の動向」p.1

https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/22/dl/iryouhi_data.pdf

厚生労働省「1 医療施設調査 1施設数」p.1、7

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/22/dl/02sisetu04.pdf

医療業界のM&A動向

高齢化率の増加により医療費が増加する一方で、国民健康保険制度を維持するため、国は医療費を抑制する政策を進めています。診療報酬の改定や薬価基準の引き下げなどにより、医療業界の経営は転換の局面を迎えています。

医療業界でM&Aが活発な理由

多くの場合、M&Aは株式会社や有限会社など営利法人が対象となりますが、医療法人や病院でもM&Aを経営戦略として実施するケースが増えています。医療業界でM&Aが増加している背景には、経営環境が厳しくなったこと以外にもいくつかの理由があります。

後継者の不在

後継者不足は中小企業全般で問題となっており、医療業界も例外ではありません。特に病院や診療所を運営するには医師や歯科医師の資格が必要となるため、一般事業者よりもさらに事業承継のハードルが高くなります。

厚生労働省の調査によると、2020年12月時点で病院に勤務する医師の平均年齢は45.1歳です。また、病院より施設数が多い診療所の医師の平均年齢は60.2歳と、さらに高齢化が顕著です。どちらも平均年齢が上昇し続けています。

さらに帝国データバンクが公表した後継者不在率調査によると、2023年における病院・診療所の後継者不在率は65.3%で、全業種平均の53.9%を大幅に上回りました。全産業の中でも上位を占めており、地域医療の継続という点からも事業承継は喫緊の課題です。

(参照元:

厚生労働省「令和2(2020)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」p.6

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_1gaikyo.pdf

帝国データバンク「特別企画:全国企業「後継者不在率」動向調査(2023年)p.1、3

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231108.pdf)

経営の安定化

医療業界を取り巻く状況から、これまでのように単独経営の個人病院は存続が厳しくなってきています。今までは医療法人をグループ化しなくても経営は成り立っていましたが、経営を安定させるために、医療法人同士の合併や買収が増加しています。ただし、現在、医療業界のM&Aで拡大している一大グループでも、まだ業界シェアの数%を占める程度です。医療法人の制度自体の歴史が浅く、大手寡占体制が進んでいないため、今後は業界シェア上位を狙って医療法人グループのM&Aが活発化するものと予想されます。

施設の老朽化

病床数を規制した1985年の医療法改正前に建てられた病院が多くあります。すでに40年以上が経過しており、施設の老朽化が課題となっています。そのため施設の建て替えニーズがありながら、資金繰りが苦しい病院を対象に、買収を持ちかけるファンドが増えています。

医療提供体制の再編成

国の「地域医療構想」では、2025年に向けて病棟ごとに高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能に分け、医療体制の再編成を推進しています。それぞれの機能をバランスよく配分し連携させることで、良質な地域医療サービスを提供し続けることを目指すものです。

今後、少子高齢化で医療や介護を担う人の数は減少する一方で、患者は増加するため、医療資源は効率的に配置しなければなりません。財政が厳しい地方では公立病院が民間企業に売却されるケースも見られるなど、医療業界の再編がすでに始まっています。

医療業界におけるM&A手法・スキーム

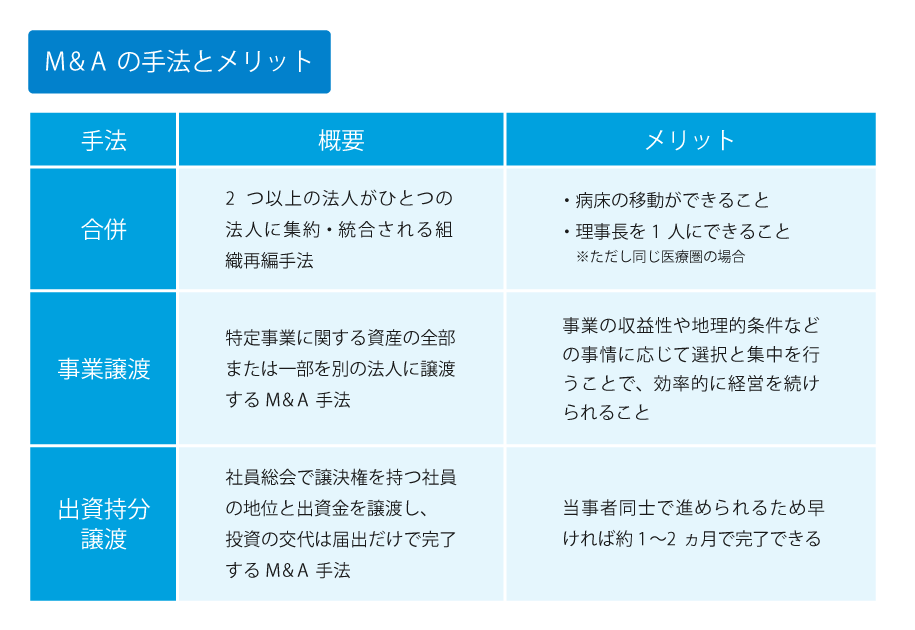

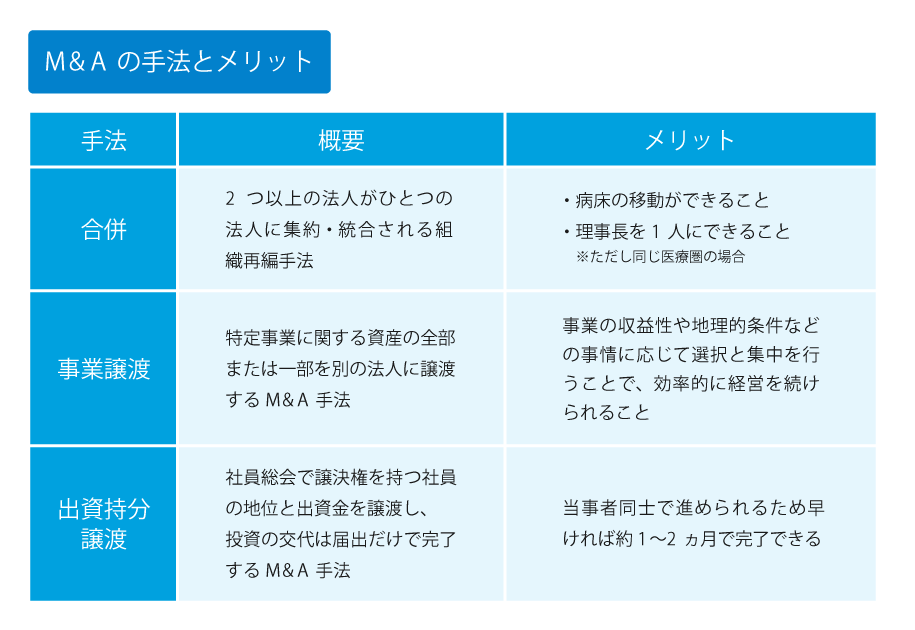

医療法人・病院のM&A手法は合併、事業譲渡、出資持分譲渡の3種類です。それぞれの概要とメリットを解説します。

合併

2つ以上の法人がひとつの法人に集約・統合される組織再編手法です。新たに設立する新設合併と一方が吸収する吸収合併があり、基本的には吸収合併が行われます。メリットは、許認可資格を維持できることと、同じ医療圏の場合に病床の移動ができることです。また、医療法人がひとつになれば、理事長を1人にできます。

事業譲渡

特定事業に関する資産の全部または一部を別の法人に譲渡するM&A手法です。医療機関の開設と廃止手続きを同時に行うため、合併と同じく行政の許可を得る必要があります。

メリットは、事業の収益性や地理的条件などの事情に応じて選択と集中を行うことで、効率的に経営を続けられることです。

出資持分譲渡

社員総会で議決権を持つ社員の地位と出資金を譲渡し、役員の交代は届出だけで完了するM&A手法です。

当事者同士で進められるため、早ければ約1~2カ月で完了できるのがメリットです。

医療業界におけるM&Aのメリット

医療法人・病院のM&Aは売り手と買い手双方に多くのメリットがあります。それぞれ解説します。

売り手側のメリット

売り手側のメリットは後継者不足の解消、スタッフの雇用の維持、設備投資・事業拡大、創業者利益の確保、借入・保証の解消が挙げられます。

後継者問題の解消

医療業界は後継者不在率が高く、たとえ子が医師や歯科医師の資格を持っていても、診療科が異なったり、勤務医を希望したりするケースもあります。親族ではなく第三者に承継し、後継者問題を解消するケースが増えています。

スタッフの雇用を守れる

廃業してしまうとスタッフを解雇しなければなりません。第三者に承継すれば、廃業を防ぎ、長く働いてきたスタッフの雇用先も確保できます。

設備投資・事業拡大

大手医療法人のグループに入れば、経営資源を活用し、大規模修繕や最新医療機器などの設備投資も行えるようになります。経営を安定化させ、事業拡大をスムーズに進められます。

創業者利益の獲得

医療法人の創業者はM&Aで売却すると、譲渡対価を受け取れます。経営や労務から離れ、臨床に専念する、または引退してセカンドライフを楽しむこともできます。

借入・保証の解消

債権者の同意が得られれば、経営者個人の連帯保証を解消できるので、経済的・心理的負担が軽くなります。

買い手側のメリット

買い手側のメリットは事業基盤強化、人材確保、規制や参入障壁の回避が挙げられます。

グループ拡大による事業基盤強化

互いの経営資源を整理し、共同購入するなど医療法人グループによる経営効率化を図ることで、事業基盤を強化できます。設備や技術力、顧客などをそのまま取り込めることは大きな利点です。

人材の確保

医師や医療スタッフをそのまま雇用できるため、専門職人材を採用の手間をかけずに確保できます。

病床規制や地域参入障壁の回避

病床増加が困難な地域でも、病床を持つ病院を買収することで参入が容易になります。また、新規開業に比べてコストを抑えることが可能です。患者以外に、地域での知名度や近隣医療施設との関係も引き継げます。

医療業界のM&A案件・事例

医療業界に関するM&A案件をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 医療法人社団博洋会と医療法人社団竜山会のM&A

医療法人社団博洋会は、2021年6月に石川県金沢市で運営していた藤井病院を、医療法人社団竜山会に譲渡しました。

博洋会は、診療報酬の不正請求による保険医療機関の指定取消処分を受け、経営の継続が困難になっていました。そのため、病院運営を継続できる引き継ぎ先を探し、脳神経外科を中心に医療・介護サービスを提供する竜山会に事業譲渡を決定しました。

このM&Aの背景には、藤井病院の地域医療への貢献を維持するため、医療機能の引き継ぎと医療サービスの質の向上を図る目的がありました。

竜山会は、この譲渡によって地域医療・介護サービスのさらなる拡充を目指し、患者やその家族へのサービス向上を図っています。また、両法人の医療リソースを統合することで、経営効率を高め、経営基盤を強化しています。

引用元:https://www.marr.jp/genre/topics/news/entry/30262

事例2 株式会社東芝を医療法人社団緑野会が譲り受け

株式会社東芝は、2018年に東芝病院を医療法人社団緑野会に譲渡しました。譲渡額は275億円で、東芝の経営再建の一環として実施されました。東芝病院は1945年に設立され、東京に位置する総合病院として長い歴史を持ちますが、東芝の経営不振に伴い、病院運営の継続が困難になり譲渡が決まりました。

譲渡先の緑野会は、救急医療や高度医療を提供する医療法人グループで、今回の買収により医療サービスの提供エリアを拡大しました。

特に、緑野会の24時間365日体制のER(救急救命センター)や高度医療サービスの経験を活かし、東芝病院での医療提供をさらに充実させることが期待されています。また、この譲渡により、緑野会は病院運営の効率化と医療サービスの強化を図り、グループ全体での事業シナジーを発揮しています。

引用元:https://maonline.jp/news/20171031g

事例3 NTT東日本が東北医科薬科大学へ事業譲渡

2016年、NTT東日本は東北医科薬科大学に対して、NTT東日本東北病院の事業譲渡を行いました。NTT東日本東北病院は、1979年に設立され、東日本大震災時には救急医療の一端を担ってきた病院です。東北地方の医療体制強化のため、東北医科薬科大学がこの病院を取得しました。

東北医科薬科大学は、地域医療と医師不足の問題に対応するため、2016年に医学部を新設し、このM&Aを通じて病院運営にも着手しました。

譲渡後、NTT東日本東北病院は東北医科薬科大学の附属病院として運営され、医療教育と実際の医療サービスが結びつく形で地域医療に貢献しています。今回の譲渡によるシナジー効果として、医療現場での実習機会の提供が増え、医師や看護師の育成が強化されています。

引用元:https://www.tohoku-mpu.ac.jp/university/info-university/3124/

事例4 医療法人沖縄徳洲会と医療法人湯池会のM&A

2018年8月、医療法人沖縄徳洲会は、医療法人湯池会の吸収合併を実施し、沖縄県にある北谷病院を取得しました。北谷病院は、内科や外科など多様な診療科目を提供する総合病院であり、スタッフの高齢化や後継者不足が課題となっていました。

このM&Aにより、徳洲会は、北谷病院と中部徳洲会病院との連携を強化し、地域医療体制の充実を図りました。

また、徳洲会の広範な医療ネットワークを活かし、医療リソースを効率的に配分することで、医療の質の向上が期待されています。この合併により、両法人の経営基盤が強化され、地域住民に対する医療サービスがさらに充実しました。

引用元:https://www.tokushukai.or.jp/media/newspaper/1306/article-2.php

医療業界でM&Aを実施する流れ

医療法人・病院の一般的なM&Aの流れについて解説します。

M&Aの専門家へ相談

M&Aの手続きは多くの手間がかかります。特に医療法人・病院のM&Aは、複数の手法の中から最適なものを選択して進めなくてはなりません。医師が理事長を兼務している場合、通常の医療業務をこなしながらM&Aを進めるのは困難です。経験豊富で信頼できる専門家に相談すれば、最適なアドバイスや有益な情報を得られます。

マッチング候補の検討と選定

M&A仲介業者は売り手が特定されないように名称などを伏せ、医療機関の基本情報だけを載せたノンネームシートを買い手側に提示します。買い手が興味を持てば、売り手の詳細な情報を提供し、マッチング候補の検討と選定に入ります。

トップ面談の実施

買い手がM&Aを正式に進めたいと希望すれば、売り手と買い手の経営者同士でトップ面談を行います。この段階で買い手候補は数社に絞られています。トップ面談は双方の経営理念や譲渡後の経営方針や戦略、取引条件などについて話し合い、互いに理解を深める場です。

基本合意書の締結

売り手と買い手双方の取引が成立したら、基本合意書を締結します。譲渡価額や支払方法、譲渡のスケジュールなどについて定めます。通常、基本合意書に法的拘束は持たせませんが、最終的な契約のベースとなるため、できるだけ正確に記載するようにしてください。

デューデリジェンス

買い手はデューデリジェンス(買収監査)を行います。医療法人・病院の法務や税務、労務などさまざまな視点で、譲渡価格は妥当か、問題はないか、合意した情報や資料に誤りはないか、確認します。

最終契約

譲渡価格や表明保証、補償条項など最終的な合意内容を最終契約に明記します。表明保証は契約の記載事項に間違いがないと売り手側が表明し、保証することです。

まとめ

医療業界は後継者不足問題や個人経営を取り巻く環境の厳しさからM&Aが活発化しています。医療業界の市場規模を考えると今後も成長が期待できるため、M&Aは売り手・買い手双方にメリットをもたらします。医療法人・病院のM&A手法は合併、事業譲渡、出資持分譲渡の3種類ですが、一般企業とは異なるスキームが必要です。経験豊富で信頼できるM&A専門家に相談することをおすすめします。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。