M&AでのNDA(秘密保持契約)とは?|締結目的から作成時の注意点まで完全解説

「M&AにおけるNDAの役割は?」

「NDAを締結するメリットは?」

M&AにおけるDNAについて知識を深めたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、そんな方に向けてM&AのNDAについて解説しています。さらには、NDAを締結するメリットやNDA作成で失敗しないためのポイントなども解説しています。

この記事を読むことで、NDAについて理解が深まり、M&Aの準備を進めることが可能です。

目次

M&AにおけるNDA(秘密保持契約)とは?簡単に解説

M&A(合併・買収)におけるNDA(Non-Disclosure Agreement・秘密保持契約)は、取引の検討段階に企業間で交換される機密情報の保護を行うための法的契約です。

NDAは、財務データ、事業戦略、技術情報などの機密情報が、取引が完了するか完了しないかに関係なく、第三者へ漏洩しないように保護されます。

売買を行う企業間、企業とM&A仲介会社などの間で締結され、お互いに情報を漏洩しないことを約束します。この契約を締結することで、企業はM&A取引を安心して行いやすくなります。

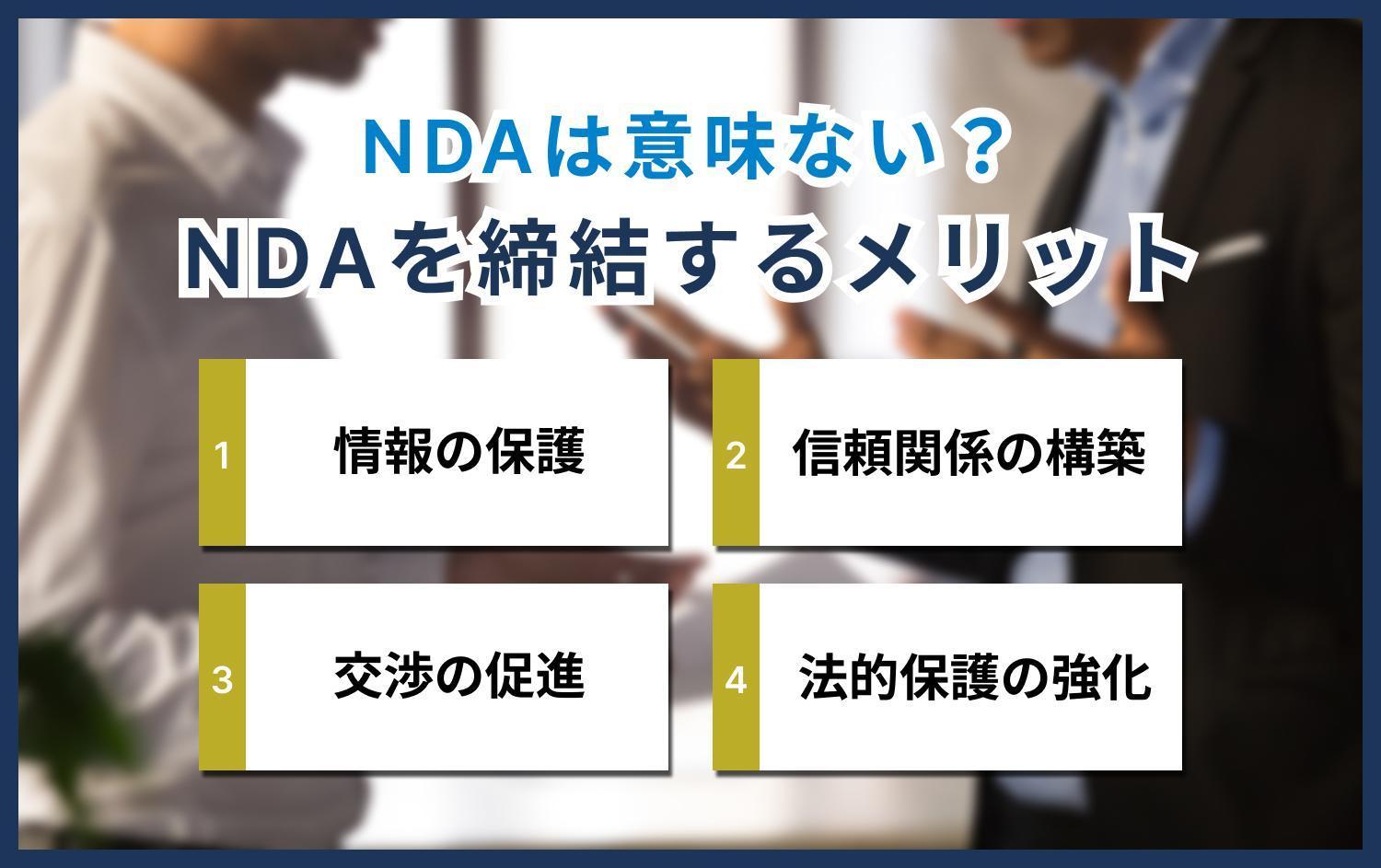

NDAは意味ない?M&AでNDAを締結するメリット

M&AでNDAを締結するメリットは、いくつかあります。ここでは、M&Aを行うときにNDAを締結するメリットを紹介していきます。

情報の保護

M&AにおけるNDA(秘密保持契約)締結の最大のメリットは、バレたくない情報が保護できるということです。

財務データや戦略計画、技術情報などの機密情報は、企業にとって他にバレたくないものであり、企業間の競争に影響します。

NDAは、そのような情報が取引の検討時に共有される際、他の人への漏洩を防ぎ、企業の利益を守る役割を果たします。機密情報が他の人に漏れるリスクが少なく、安心して取引を進めることが可能です。

信頼関係の構築

NDAは、M&A取引を行うにあたって、買い手側と売り手側が信頼関係を築くために重要になります。

取引のスタート段階でNDAを締結することで、お互いの企業は相手が機密情報を漏洩しないということを確認することができます。

お互いが相手の企業を信頼しているということは、M&Aが成功するためにも非常に重要です。お互いがお互いを信頼することで、取引のリスクが減り、スムーズな取引を行いやすいです。

交渉の促進

NDAで機密情報を保護することは、M&A取引の交渉を進めやすくします。

安心して重要な情報を共有できるようになるので、お互いに正しい評価と決定を行いやすいです。

取引をオープンに行うことは、

-

- 取引の条件

- 価値評価

- リスクの理解

を深め、最終的には両者にとって現実味のある合意に到達する可能性が上がります。

交渉が効率的に進むことで、取引の完了までの時間、コストの削減にもつながります。

法的保護の強化

NDAを締結することで、機密情報が不正に使用されたり漏洩したりした場合に、法的な対処が可能です。

契約違反が発生した場合、NDAには損害賠償請求や差止命令の申立てなどの対処法が規定されているので、企業は自社の情報が保護されるという安心感を得ることができます。

万が一の事態にもスピーディー、かつ効果的に対応しやすいです。

法的保護を強化することは、企業がリスクを管理し、M&A取引の損失を避けるために重要にもなります。

M&AでNDA(秘密保持契約書)の締結が必要な関係者

M&AでNDA(秘密保持契約書)を締結する関係は、実は一つではありません。ここでは、NDAを締結する関係を3つ紹介します。

売買を行う企業間

まず1つ目の関係は、合併や買収を検討している企業同士です。

お互いに機密情報を交換する際に、NDAを締結します。

そうすることで、財務状況、事業戦略、技術情報などの他にはバレたくないデータを安全に共有することができ、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

譲渡側とFAまたは仲介会社

2つ目は、企業の売り手側と、事業の売却を支援するFAや仲介会社です。

取引に関わる機密情報を共有する前にNDAを結ぶことで、売り手の情報が守られ、取引がスムーズに進みます。

譲受側とFAまたは仲介会社

3つ目は、企業や事業を買う側とFAまたは仲介会社です。

買い手側も、対象の評価や交渉を行う時に、FAや仲介会社のアドバイスを聞くことがあります。

買い手、FA、仲介会社の間でNDAを締結することで、取引についての情報が安全を安全に管理することができ、効率的な意思決定を行いやすいです。

M&A仲介会社とは?FAとの違いや選ぶ際のポイントなどを紹介

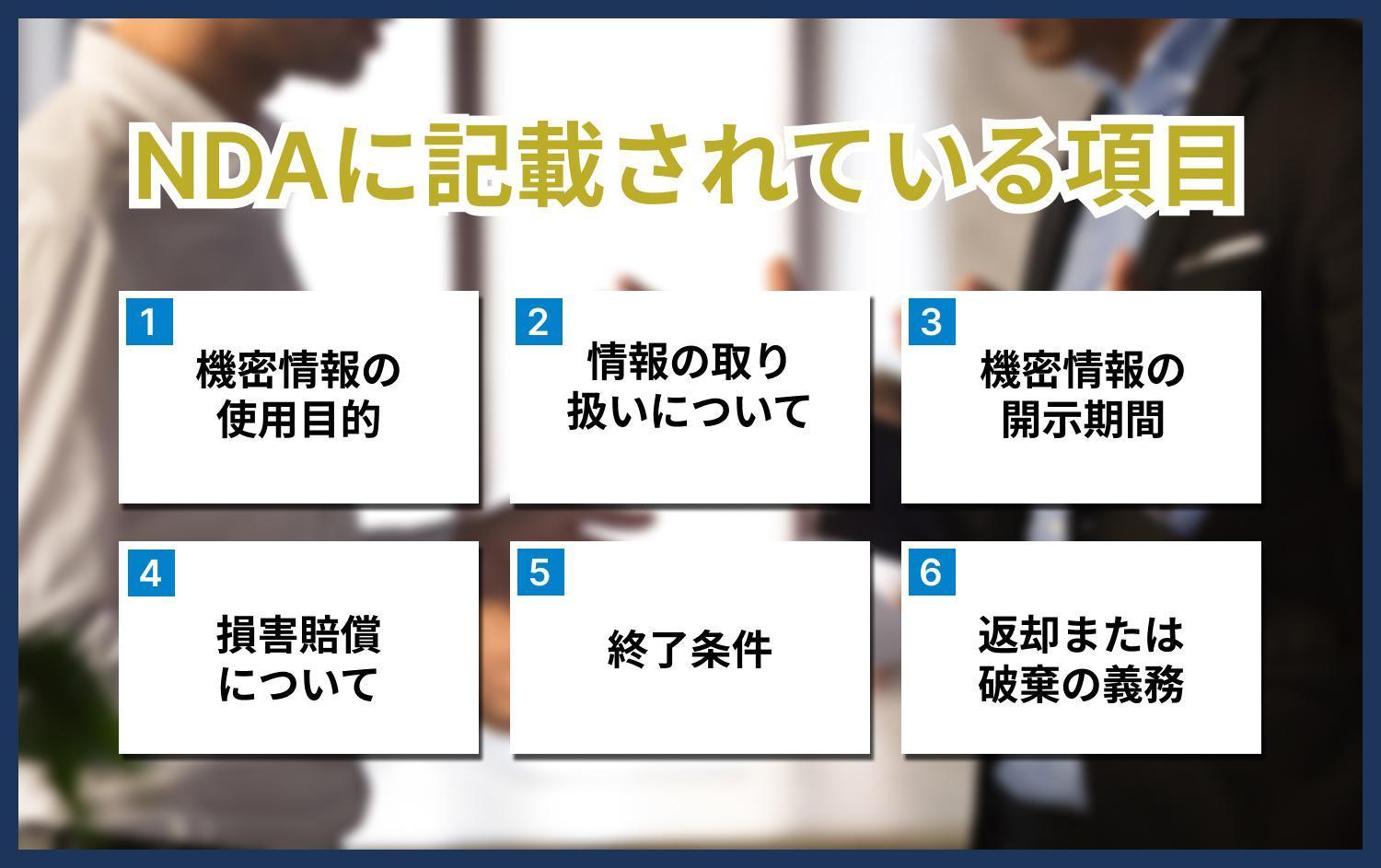

M&AのNDAに記載されている項目

M&AのNDAについてですが、秘密保持契約書にはいくつかの項目に分けられた記載があります。秘密保持契約書には、どのようなことが書かれているのでしょうか。

ここでは、実際にどのような項目が記載されているのか、紹介します。

機密情報の使用目的

NDAに記載されている項目の1つ目は、機密情報の使用目的についてです。

NDAの機密情報の使用目的には、情報を交換する具体的な理由が書かれています。

例えば、合併・買収の検討、事業パートナーシップの評価などの目的です。この項目は、機密情報を取引の評価や交渉の目的以外で使用することを防ぎ、情報を他のことで使用するのを制限します。

情報の取り扱いについて

NDAに記載されている項目の2つ目は、情報の取り扱いについてです。

情報の取り扱いについての項目では、情報を受け取る側が機密情報をどうやって守り、情報にアクセスできるのは誰かなど、機密情報を管理するルールを定めます。

この項目は、情報を安全に保管し、情報にアクセスできる人間を制限するための手順を決めた項目です。

機密情報の開示期間

NDAに記載されている項目の3つ目は、機密情報の開示期間です。

機密情報の開示期間とは、情報が機密情報として扱われる期間のことを言います。

この期間は、どのような種類の情報か、どのような取引かによって異なり、契約終了後も一定の間、情報をきちんと管理しないといけません。

損害賠償について

NDAに記載されている項目の4つ目は、損害賠償についてです。

損害賠償に関する項目は、機密情報が漏洩した場合や不正利用したことが発生した場合の責任と補償を定めます。

この部分は、情報漏洩による損害に対する賠償責任や、違反行為に対する法的措置の基準を設定した項目です。

終了条件

NDAに記載されている項目の5つ目は、終了条件についてです。

NDAでの終了条件は、NDAがいつ終了するか、どのような状況で契約が終了するかが定められています。

決められた期間の経過、M&Aの完了、お互いの合意による終了などが終了条件の一例です。

返却または破棄の義務

NDAに記載されている項目の6つ目は、返却または破棄の義務についてです。

M&Aの契約が終了した時の機密情報の返却または破棄の義務に関する項目は、情報を受け取った側が持っている機密情報をどのように処理すべきかについて定められています。

この項目は、書面資料の返却や電子データの破棄など、情報をどのように安全に処分するかが書かれている項目です。

M&AでNDAを締結する流れ

M&Aを行う時にDNAをどのように締結するかの流れを紹介します。この流れは一例であり、全てのNDA締結がこの流れで行われるわけではありません。

それでは見てみましょう。

ステップ1: 初期の検討

まずは、買収する企業などを選定し、その企業とコンタクトを取ります。その段階で対談などができた場合は、情報交換をして相手の感触を確かめましょう。

ステップ2: NDAの提案

M&Aの話が進展するようであれば、NDAを締結するメリットについて説明し、締結することを提案します。買う側と売る側の法務チームや外部の法律顧問の担当です。

ステップ3: NDAの草案を作成

法務チームや外部の法律顧問によって、NDAの草案が作成されます。機密情報の定義や機密情報の使用目的、保護される期間などを含む草案を準備します。

ステップ4: NDAのフィードバックと交渉

作成したNDAの草案をもとに、意見交換や交渉を行う機会を設けましょう。項目の詳細まで確認し、協議することが必要です。

この時に必要であれば、草案を修正するようにしましょう。

ステップ5: NDAの署名

修正をもとに作成されたNDAの最終盤に、お互いの捺印を行います。両者の捺印が完了することで、NDAが契約として有効化し、機密情報の交換をすることが可能になります。

ステップ6: 機密情報の交換

NDAで合意された範囲内で、機密情報の交換を行いましょう。デューデリジェンスの進行、戦略的評価、交渉の促進など、M&Aを行うための準備を進める必要があります。

ステップ7: NDAの終了または更新 (取引終了時)

M&A取引の完了または中止になった場合は、NDAが終了します。機密情報の返却または破棄など、NDAで定められたように行動しないといけません。

この流れは、M&AプロセスにおけるNDA締結の一般的な流れではありますが、実際に必要な手順は、M&Aの内容やお互いの交渉によって異なる場合があります。

実際に、NDAの締結を考えている方は、法律のプロやM&Aのプロなど、NDAの作成に慣れている人に依頼するようにしましょう。

そうすることで、NDA締結で失敗するリスクを減らすことができます。

M&AのNDA(秘密保持契約書)作成で失敗しないためのポイント

M&AのNDAの作成を自分で行う場合は、失敗してしまう可能性が少なからずあります。ここでは、NDAの作成で失敗しないためのポイントを紹介します。

経産省などが公開している簡易版のひな形を使用する

M&AのNDA(秘密保持契約書)作成で失敗を避けるためには、経済産業省などが公開している簡易版のひな形を利用しましょう。

ひな形には、NDAの締結で必要な項目が網羅されており、簡単な言葉で作成されているため、法律の専門知識がない方でも理解しやすいです。

簡易版ひな形を使用することで、NDA作成にかかる時間とコストを削減することができます。

情報開示の制限を細かく設定する

M&AのNDA(秘密保持契約書)作成で失敗しないためのポイントの一つは、情報開示の制限を細かく設定することです。

機密情報を取り扱う際の具体的な条件や範囲を明確に定め、どの情報が保護の対象となり、どのような状況で情報が共有されるのかを詳細に定義する必要があります。

また、情報を共有できる相手や方法についても限定することで、不必要な漏洩リスクを最小限に抑えることが可能です。

このように情報開示の制限を細かく設定することで、M&A後のトラブルなどを防ぐことができます。

M&Aの専門家に作成を依頼する

M&AのNDA(秘密保持契約書)作成で失敗を避けるためには、M&Aの専門家に作成を依頼することがおすすめです。

専門家は、M&Aに関わる複雑な法的問題や業界のリスクを深く理解しており、契約書で必要な要素を網羅して作成することができます。

また、専門家に依頼することで、企業は契約書の細かな項目についての専門的なアドバイスを受けることができ、取引を安全に行いやすいです。

自分でNDAを作成するよりも効力のある、網羅性のあるNDAを作成してもらうことができるので、ぜひ専門家に依頼するようにしましょう。

M&AにおけるNDAについてよくある質問

M&AにおいてNDAはどちらが作成しますか?

M&Aを行う時、NDAは通常、企業を買う側が作成します。機密情報を閲覧できるようにし、対象企業の機密情報を保護するためにNDAの締結を要求します。

NDAに記載されている項目は、機密情報の定義、使用制限、機密情報の取り扱い、違反時の責任などです。

対象企業側は、NDAの内容を詳細に検討し、必要に応じて修正案を提出する場合がありますが、一般的には買収者側の提案に基づいて作成されます。

NDAを結ばないことも可能ですか?

M&AでNDAを結ばないことも可能ですが、一般的にはおすすめされません。

NDAは機密情報を保護し、M&A取引をスムーズにするための重要な契約です。NDAを結ばない場合、買収対象企業が機密情報を開示することに不安を抱き、信頼関係が損なわれることがあります。

また、機密情報が漏洩した場合、買収価格の交渉や取引の成立に影響を与える可能性があります。

NDAは個人でも締結した方がいいですか?

M&Aにおいて個人で行う場合でも、NDA(秘密保持契約)の締結は非常に重要です。

これは、情報の不正使用や漏洩を防ぎ、関係者間の信頼関係を構築するために有効になります。

また、個人で行う場合でも、法的な問題やトラブルのリスクを最小限に抑えるためにNDAを締結するようにしましょう。

M&Aで秘密保持契約が有効な期間は?

M&Aでの秘密保持契約(NDA)の有効期間は、数年間で設定するのが一般的です。

取引の規模や機密情報の重要性に応じて異なり、交渉の結果に基づいて決定されます。取引の完了後も一定期間続きますが、条件や契約によって変わることがあります。

NDA締結を拒否したらどうなりますか?

M&AでNDAの締結を拒否すると、買収対象企業は機密情報を開示しないでしょう。

買収者は機密情報を閲覧することが困難になり、取引の進行に影響を与えやすいです。また、NDAがない場合、機密情報が漏洩した際の法的保護も決められないため、買収対象企業のリスクが増加してしまいます。

M&AにおけるNDAとは|まとめ

この記事では、M&AにおけるNDAについて解説してきました。M&AでNDAは非常に重要であり、取引のほとんどで締結されます。

そのため、NDAの作成に失敗することは、M&A全体に大きく影響します。

もし、M&Aを初めて行う場合などで、NDAを作成できるか心配な方は、M&Aの専門家に作成を依頼しましょう。そうすることで、M&A全体がスムーズに進行しやすいです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。