M&Aによるシナジー効果とは?|種類・分析手法・ビジネスでの成功事例をご紹介

「M&Aのシナジー効果とは?」

「シナジーはどのように生まれるのか?」

M&Aをすることで、シナジー効果を生み出したいという経営者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、そんな方に向けてM&Aのシナジー効果についてや、どのようにシナジーが生み出されるのかについて解説しています。

この記事を読むことで、シナジー効果について理解が深まり、M&Aの準備を進めることが可能です。

目次

M&Aのシナジー効果とは?簡単に解説

M&Aのシナジー効果とは、どのようなものなのでしょうか。ビジネスの話では、シナジー効果という単語をよく耳にする場合もあるかと思います。

ここでは、そのM&Aのシナジー効果について、簡単に解説していきます。

シナジー効果の意味は?

シナジー効果とは、2つ以上の要素が組み合わさることによって、それぞれが別々で行う場合に比べて、より大きな効果や成果を生み出すことができる現象のことです。

M&Aなどビジネスの世界では、企業間の提携や合併などによりシナジー効果を期待することができます。この効果は、異なるスキルや能力などがお互いに影響することで表れやすいです。

例えば、技術とマーケティングの専門知識を組み合わせることで、製品開発と販売戦略が効果的に行える場合があります。

シナジー効果とは、1+1が2ではなく、10や50になるように、組み合わせによって予想外のプラスの成果を引き出すという意味です。

反対語は「アナジー」

シナジー効果の反対語は、アナジーです。

アナジー効果は、2つ以上の要素が組み合わさった際に、別々で行う場合に比べて、期待された効果や成果が得られないという現象のことを言います。

この現象は、M&Aなどビジネスの世界で企業合併が思ったような成果を生まない場合に多く使われる言葉です。

アナジー効果が発生するタイミングは、能力のマッチしない組み合わせ、組織文化の衝突、コミュニケーションの不足などです。

アナジー効果になってしまうと、効率の低下、コストの増加、目標達成の遅れなどが生じる可能性があります。

M&Aでのシナジー効果の例は?

M&Aにおけるシナジー効果には、コスト削減、市場へのアクセス拡大、技術の統合など様々な例があります。

コスト削減は、2つの企業が合併することで業務が重なる部門を整理し、運営コストを下げることで実現が可能です。

市場アクセスの拡大は、ある企業が他の市場や顧客を持つ企業を買収することで、新しい市場へスピーディーに進出できる場合などに考えられます。

技術の統合では、異なる企業が持つ技術や知識を組み合わせることで、新製品の開発を可能にしたり、製品の質を向上させたりすることができます。

上記のようなシナジー効果は、M&Aによって企業が成長し、競争力を高める上で重要です。

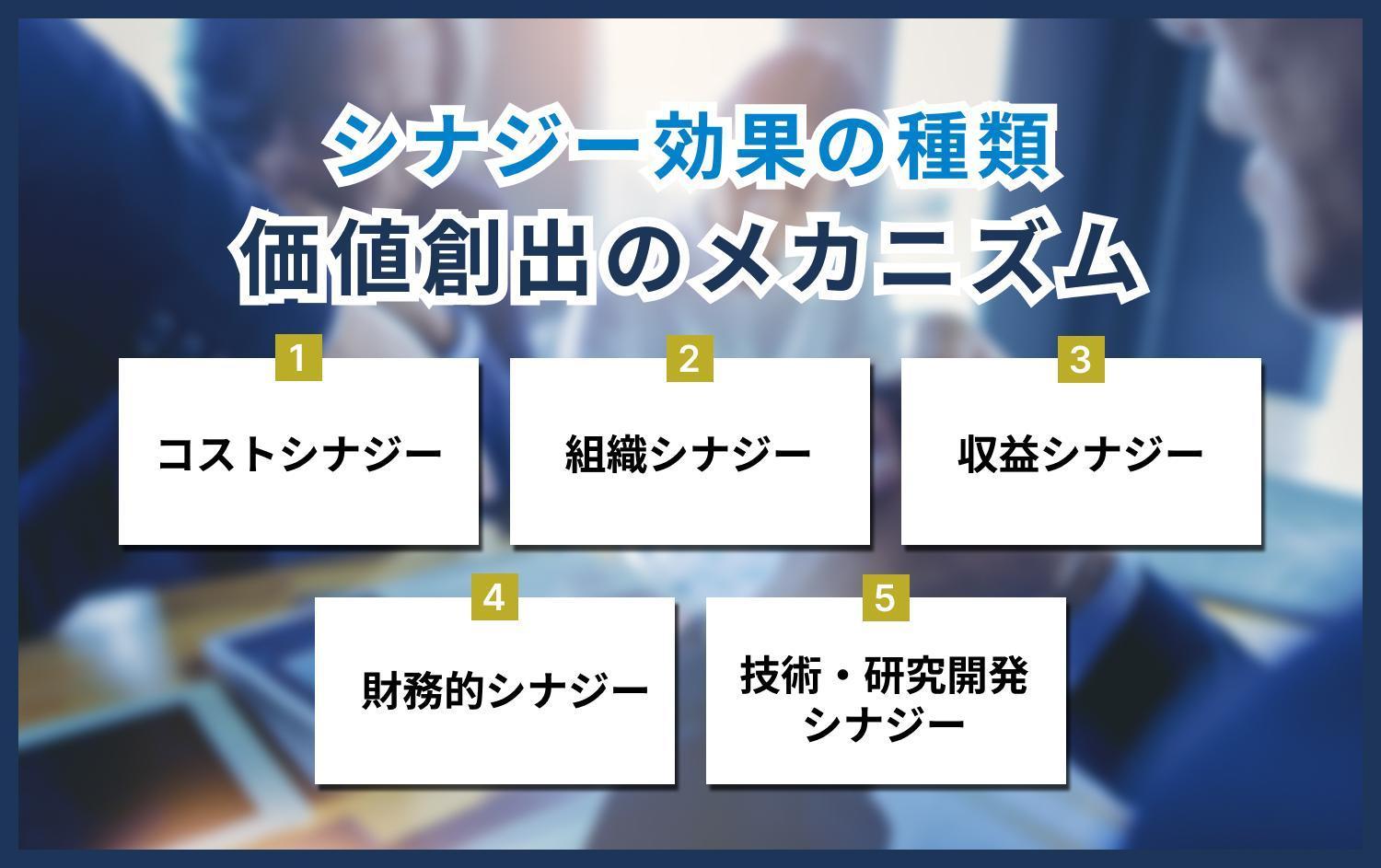

M&Aにおけるシナジー効果の種類は?価値創出のメカニズム

M&Aにおけるシナジー効果には、いくつかの種類があります。ここでは、その種類についてそれぞれ解説します。

コストシナジー

コストシナジーは、M&Aによって生じる運営コストの削減のことを言います。これに含まれるのは、業務が重なる部署や機能の統合、購買力の増加、生産効率の改善などです。

結果的に、全体としてのコスト効率が向上します。

組織シナジー

組織シナジーは、異なる企業文化や管理スタイルの統合を通じて、強い組織構造を築くことを言います。

組織シナジーが発生することで、意思決定の効率化、従業員のモチベーション向上などを期待することができます。

収益シナジー

収益シナジーは、M&Aが新しい市場への参入、製品ラインの拡大などを通じて、収益を増加させる効果です。

これは、企業がそれぞれの顧客や販売経路を共有することにより実現可能になります。

財務的シナジー

財務的シナジーとは、M&Aによって改善される企業の財務状況のことです。これには、借入能力の向上、リスクの分散、税制上のメリットなどが含まれます。

企業は有利な条件で資金を調達できるようになり、その結果、投資や成長への余裕が生まれやすいです。

技術・研究開発シナジー

技術や研究開発のシナジーは、M&Aによって統合される異なる技術や研究開発能力のことを言います。技術・研究開発シナジーが生まれることで、新製品の開発速度が早くなることがあります。

また、研究開発費用を分担することができるので、各企業の財務負担が軽減されやすいです。

シナジー効果の分析に活用されるフレームワーク

M&Aにおけるシナジー効果を分析する時に、通常はいくつかのフレームワークを活用します。そこで、実際にシナジー効果の分析で活用されているフレームワークを5つ紹介します。

①アンゾフの成長マトリックス

アンゾフの成長マトリックスは、市場と製品に基づいた成長戦略を分類するフレームワークです。市場の浸透、市場の開拓、製品の開発、多角化の4つの戦略を通じて、企業が成長機会をどのように見つけるべきかを分析します。

このフレームワークは、M&Aにおけるシナジー効果を検討する際に、特に新市場への進出や新製品開発に関する戦略を考えるのに効果的です。

②SWOT分析

SWOT分析は、企業の内部環境(Strengths(強み)、Weaknesses(弱み))と外部環境(Opportunities(機会)、Threats(脅威))を分析することで、戦略的意思決定を支援するフレームワークです。

M&Aにおいては、SWOT分析を通じて、M&Aが企業の強みをどのように強化し、弱みを克服し、外部の機会を活用し、脅威に対処するのかを評価することができます。

③バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業が製品やサービスを顧客に提供する時にどうやって価値を生んでいるのかを確認するフレームワークです。

M&Aでは、この分析を利用して、合併または買収によって企業のバリューチェーンがどのように強化され、コスト削減や差別化のシナジー効果が生み出されるかを判断することができます。

④ポートフォリオ分析

ポートフォリオ分析は、企業が持つ事業の組み合わせを評価し、各事業の市場の魅力度を分析することで、企業全体のバランスと戦略を決定するためのフレームワークです。

M&Aでは、ポートフォリオ分析を通じて、合併や買収が企業の事業にどのようにフィットし、全体のリスクを分散するのか、また、どうやって投資収益率を最大化するかを検討するのに役立ちます。

⑤リアルオプション分析

リアルオプション分析は、将来の確実に利益があるかわからない投資機会についてを、金融オプションの理論を用いて評価する方法です。

M&Aでは、この分析を活用して、合併や買収によって得られる将来の成長や戦略の価値を評価することができます。

リアルオプション分析は、確実でない市場や技術革新が激しい業界において、判断を行うのに有効です。

実際にシナジー効果が創出された企業の事例

M&Aでシナジー効果が実際に創出された企業の事例は、いくつかあります。ここでは、その中から実際に2つの事例を紹介します。

ソフトバンクのM&Aによるシナジー創出事例

ソフトバンクは、1981年に設立された日本ソフトバンク株式会社を起源とし、出版事業やデータ処理事業への多角化を経て、1990年代から積極的な企業買収を進めてきました。

特に、2000年代に入ってからは、インターネット、通信、携帯電話事業への参入と事業拡大を果たし、それらのシナジー効果を生み出します。

2016年には、英国の半導体設計企業ARMホールディングスを3.3兆円で買収し、世界の半導体市場における影響力を強めました。ARMのCPUは、スマホをはじめとする多くのIT機器に採用されています。

現在、ソフトバンクグループは、AI関連のベンチャー企業への投資にも力を入れています。通信インフラ、移動体通信、インターネット、マイクロチップ、AIなど、様々な分野での事業展開と企業買収により、今後さらなるシナジー効果が期待できるでしょう。

ソフトバンクはM&Aをすることで、携帯事業に参入し販路を拡大しました。

販路を拡大し、事業拡大することで、シナジー効果を発揮しています。

ヤフーのM&Aによるシナジー効果

ソフトバンク傘下のヤフーは、衣料品通販サイト「ゾゾタウン」を運営するZOZOに対し、TOB(株式公開買い付け)を実施すると発表しました。最大で4007億円を投じ、発行済み株式の50.1%を上限に買い付け、子会社化を目指しました。

ZOZOの創業者で筆頭株主の前澤友作社長は同日付で退任し、大半の株式を売却してZOZOの経営から退くことになります。その後任には澤田宏太郎取締役が就任しました。

ヤフーは、ZOZOを傘下に収めることで、インターネット通販で先行するアマゾンや楽天に対抗する狙いがあります。

ZOZOの顧客基盤を活用し、ヤフーの電子商取引(EC)事業を強化することが目的とされています。

上記のようにヤフーは、ZOZOを買収することで、インターネット通販でアマゾンや楽天に対抗しました。

自社のインターネット通販事業を拡大するために、M&Aを行いシナジー効果を創出しています。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50021500Q9A920C1I00000/

楽天とケンコーコムによるサプライチェーン強化事例

楽天は、オンライン薬局ケンコーコムを完全子会社化し、ヘルスケア分野への事業拡大を図りました。ケンコーコムは医薬品や健康食品のオンライン販売で強みを持っており、楽天市場のプラットフォームと統合することで、これまで楽天がカバーしていなかった健康関連商品の販売が強化されました。

また、楽天の強力なロジスティクスネットワークを活用して、ケンコーコムの商品配送が迅速化され、顧客満足度も向上しました。これにより、楽天はヘルスケア事業の競争力を大幅に高め、EC市場でのシェアを拡大しました。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXNASDD170NP_X10C12A5TJ1000/

M&Aでシナジー効果を創出するには?

M&Aでシナジー効果を創出するには、いくつかの方法があります。ここでは、シナジー効果を創出するために行うべきことを紹介します。

戦略的にフィットするか分析する

M&Aでシナジー効果を創出するためには、まず買収対象が戦略的に自社とフィットするかを徹底的に分析する必要があります。

この分析で考えるのは、

-

- 市場の位置付け

- 製品ライン

- 企業文化

など、様々な要素です。

戦略的にフィットするかどうかの分析を通じて、買収後に企業の強みをどのようにお互いが補い合えるか、市場での競争力をどのように強化できるかをわかるようにする必要があります。

事前のデューデリジェンスを徹底する

事前のデューデリジェンスは、M&Aをするにあたって非常に重要です。

それには、

-

- 財務

- 法務

- 事業

- 人材

などの各側面での詳細な調査が含まれます。

徹底的なデューデリジェンスを行うことで、M&Aのリスクや問題点が事前にわかり、それらがシナジー効果の創出にどのように影響するかを判断することができます。

また、買収後の計画でも、事前の調査結果は貴重です。

シナジーの目標を設定する

シナジー効果を実現するためには、シナジーの目標を設定する必要があります。

シナジーの目標は、

-

- コスト削減

- 収益の向上

- 市場シェアの拡大

- 新技術の獲得

など、買収によって達成したい具体的な成果などです。

目標設定をすることで、効果的に計画し、買収後に行動しやすくなります。また、シナジー効果の実現に向けた取り組みを共有することで、シナジー効果を創出しやすいです。

専門家にアドバイスをもらう

M&A取引は複雑で専門知識が必要なので、専門家からのアドバイスをもらうようにしましょう。

-

- 金融アドバイザー

- 法律顧問

- 経営コンサルタント

などの専門家は、M&Aの戦略、デューデリジェンスの実施、契約交渉、東郷の管理に至るまで、各段階で重要なサポートを行ってくれます。

専門家の知識と経験は、シナジー効果の最大化に向けた戦略の見直しやリスクの軽減、スムーズな統合の実現に不可欠です。

M&Aのシナジー効果についてよくある質問

シナジー効果を最大化するためにM&Aはどのように進めるべきですか?

M&A後の統合プロセスは、シナジー効果を最大化するために非常に重要です。統合プロセスを効果的に進めるためには、まず統合計画を綿密に立て、両社の強みを活かせる組織構造や業務プロセスを設計することが求められます。

また、従業員のモチベーションを維持しながら、文化的な違いを乗り越えていく必要があります。統合プロセスを円滑に進めるために、専門家のアドバイスを求めることも有効です。

シナジー効果を定量的に測定・評価するにはどうすればいいですか?

シナジー効果を定量的に測定・評価することは、M&Aの成果を把握する上で欠かせません。

代表的な指標としては、売上高やコスト削減額、利益率の改善などがあります。また、市場シェアの拡大や新製品の開発スピードなども、シナジー効果を示す指標となります。

これらの指標を定期的に確認し、目標とどれだけ離れているかを分析することが重要です。

期待したシナジー効果が出ていない場合、どのような対策を取るべきですか?

M&A後、期待したシナジー効果が出ていない場合は、原因を分析し、適切な対策を取ることが求められます。

例えば、統合プロセスに問題がある場合は、プロセスの見直しや人員の再配置などが必要になります。また、市場環境の変化に対応できていない場合は、事業戦略の修正が必要です。

シナジー効果が出ていない原因を特定し、迅速に対策を講じることが、M&Aの成功につながります。

M&Aのシナジー効果|まとめ

この記事では、M&Aのシナジー効果について解説してきました。M&Aでシナジー効果を創出するためには、M&Aの専門家に依頼し、デューデリジェンスなどを徹底して行ってもらうことが重要です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。