【調査分析】北九州のM&Aの市場動向について徹底解説!

近年、中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継が大きな課題となっています。特に後継者不在に悩む経営者にとって、M&Aによる事業承継は有力な選択肢の一つです。しかし、M&Aに関する情報不足や手続きの複雑さから、躊躇する経営者も少なくありません。そこで本記事では、北九州地域を含む福岡、九州エリアのM&A市場の現状を分析しつつ、円滑な事業承継に向けたポイントを解説します。

九州のM&A・事業承継の状況

九州企業でも、経営者の高齢化や人手不足など、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。そうした中、円滑な事業承継は喫緊の課題となっています。事業承継の手段としてのM&Aにも注目が集まっており、M&Aによる取引割合は増加傾向にあります。

帝国データバンクの調査によると、九州企業の事業承継を取り巻く現状として「同族承継」の割合が低下し、「役員・社員からの承継」や「M&A」などの割合が高まっています。いわゆる「脱ファミリー化」の流れが加速しているのです。後継者候補としても、「子ども」から「非同族」へとシフトする動きが顕著になっています。こうした変化の背景には、事業承継に対する経営者の意識改革があるのではないでしょうか。

一方で、事業承継の実現には様々な課題もあります。例えば、「後継者育成」が計画通りに進まず、承継の完了が間に合わないケースも少なくありません。円滑な事業承継のためには、後継者の育成を含めたトータルな支援体制の拡充が重要です。

地域・業種別の特徴

福岡県の後継者不在率は57.9%で、前年比で2.3ポイント改善しましたが、依然として高い水準にあります。特に、小売業、サービス業などで深刻な状況が続いています。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画 :九州企業の「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231104_80.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

後継者不在に悩む企業にとって、M&Aは有力な選択肢の一つです。実際、福岡県内でも「M&A」などによる承継割合が上昇傾向にあり、「脱ファミリー化」の動きが加速しています。M&Aのメリットとしては、後継者問題の解消だけでなく、規模拡大やシナジー効果なども期待できます。

ただし、M&Aにはデメリットもあります。例えば、企業文化の違いから統合がうまくいかない、想定外の負債が発覚するなど、様々なリスクがあります。メリットとデメリットを冷静に見極め、自社に最適な選択を行うことが大切です。

事業承継支援策の浸透や企業の意識改革により、後継者不在率の更なる低下が期待されます。ただし、円滑な承継のためには「育成」を含めたサポート体制の拡充も重要になるでしょう。特に、経営者教育やリーダーシップ研修など、後継者の資質向上に向けた取り組みが求められます。

休廃業・解散の動向

2023年の九州企業の休廃業・解散件数は5,138件で、前年比5.8%増加しました。休廃業企業の約半数が黒字でしたが、その割合は過去最低でした。一方、休廃業時の経営者の平均年齢は70.9歳と、高齢化が進んでいます。

業種別に見ると、建設業と小売業での休廃業が目立ちます。建設業は10%以上の増加率となっています。

「株式会社帝国データバンク」「九州企業「休廃業・解散」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240102_80.pdf(2024年3月28日閲覧)

北九州でのM&A成約事例4選

以下は、北九州で起きたM&A事例4選を紹介いたします。

1. 三井松島産業による永田エンジニアリングの買収

2023年、エネルギー関連事業を手がける「三井松島産業株式会社」は、北九州市に本社を置く「永田エンジニアリング株式会社」を買収しました。

永田エンジニアリングは、国内で唯一の石炭選別技術を持つエンジニアリング企業で、選別・粉砕技術に特化しています。このM&Aにより、三井松島産業はエネルギー資源の効率的利用を目指し、国内外の市場で競争力を強化しています。永田エンジニアリングの技術は、特に環境負荷の軽減やエネルギー効率の向上に寄与しています(

引用元:https://maonline.jp/news/20120515c

2. 第一交通産業による戸畑タクシー事業の取得

2019年、北九州市に本社を置く「第一交通産業株式会社」は、同じく北九州市に拠点を持つ「戸畑タクシー株式会社」のタクシー事業を買収しました。

戸畑タクシーは26台のタクシーを運行しており、この買収により、第一交通産業は北九州市内で634台のタクシーを保有することとなりました。第一交通産業は、タクシー業界の再編とともに、労働力の確保や運営効率の向上を図っており、タクシー事業の安定した成長を目指しています。

3. ゼンリンによるアバルタ・テクノロジーズの買収

北九州市に本社を構える「ゼンリン」は、2022年に米国の車載ソフトウェア企業「アバルタ・テクノロジーズ」を買収しました。

ゼンリンは国内最大手の地図情報サービス企業であり、この買収により、ゼンリンはカーナビ向け地図データと車載ソフトウェアを融合させた新たなソリューションを提供することを目指しています。特に、自動運転技術やコネクテッドカー分野での技術力を強化し、グローバル展開を加速させています。

引用元:https://www.zenrin.co.jp/contents/information/pdf/160912.pdf

4. 福岡運輸ホールディングスによる北松通運の買収

2021年、北九州市に本社を置く「福岡運輸ホールディングス株式会社」は、冷凍食品や生鮮食品輸送を手掛ける「北松通運株式会社」を買収しました。

福岡運輸ホールディングスはこの買収により、食品物流分野での事業拡大と物流効率の向上を図りました。特に、冷凍チェーンの強化と国内外の食品輸送の強化が実現され、食品物流市場におけるシェアを拡大しています。

引用元:https://www.fukuokaunyu.co.jp/wp-content/uploads/2017/07/20160107.pdf

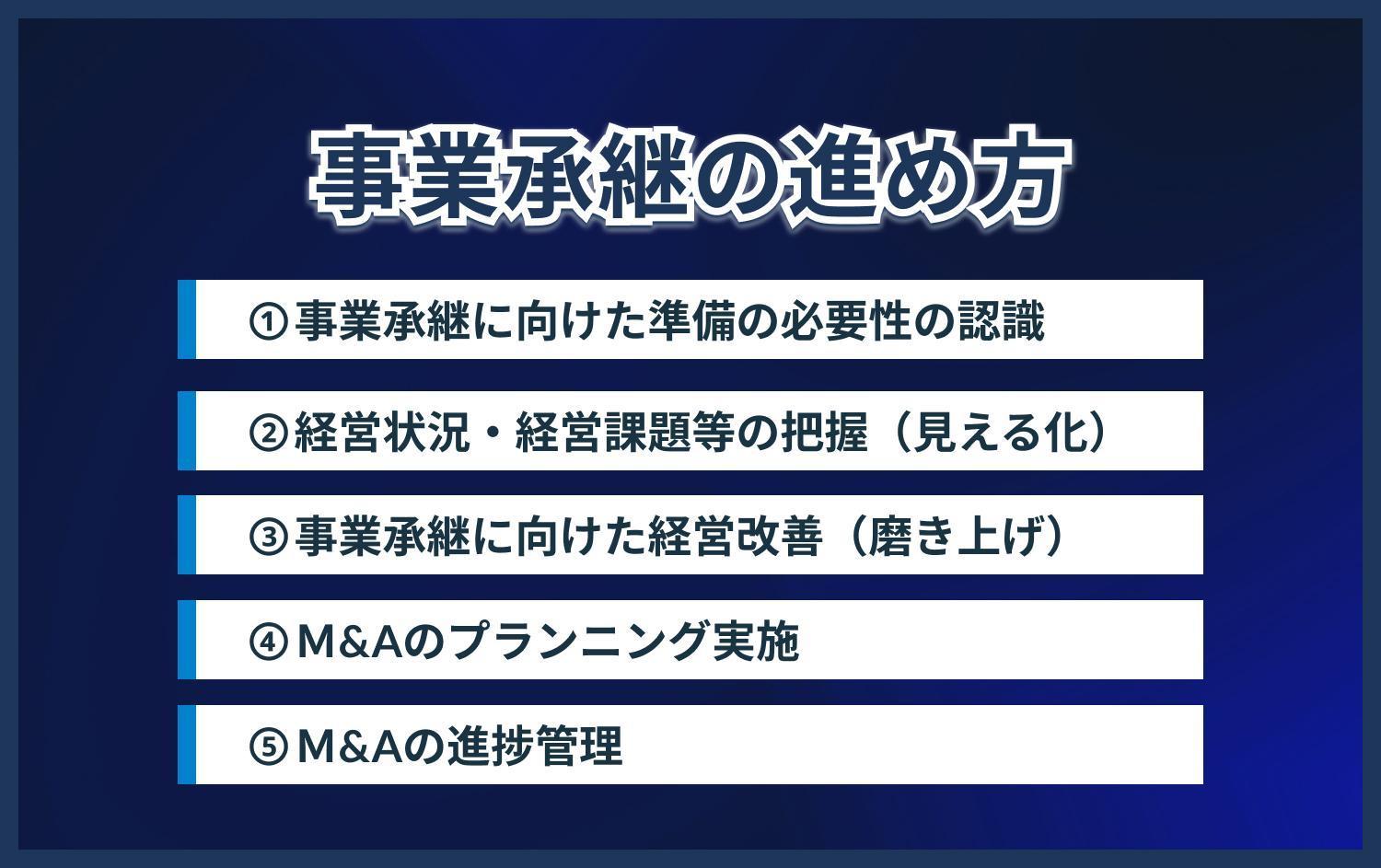

北九州でのM&A・事業承継の進め方

ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、北九州でのM&A・事業承継の進め方を解説します。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、概ね60歳頃から始めることが望ましいとされています。60歳を超えている場合は、一刻も早く支援機関に相談し、準備をスタートさせましょう。

事業承継は一朝一夕では完了しません。早めの着手と計画的な実行が何より重要です。後継者の育成にも時間がかかることを念頭に、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。

準備を先送りしていると、思わぬトラブルに見舞われるリスクがあります。例えば、経営者の急逝や、後継者の急な離脱など、想定外の事態に備えておく必要があります。事業承継は、経営者の重要な責務の一つであることを認識しておきたいものです。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

2-1会社の経営状況の見える化

事業承継を円滑に進めるには、自社の経営状況や経営資源、知的資産などを正確に把握し、「見える化」することが重要です。客観的なデータを整理し、自社の強みと弱みを明確にしましょう。その上で、経営課題を洗い出し、改善策を検討します。

自社の経営状況を「見える化」するには、財務諸表の分析が欠かせません。損益計算書や貸借対照表などを時系列で比較し、売上高や利益率、資産や負債の推移をチェックします。キャッシュフローの動向にも注意を払う必要があります。

加えて、自社の強みとなる経営資源や知的資産も、可能な限り「見える化」しておきたいものです。例えば、特許や商標、ノウハウ、顧客基盤など、自社の競争優位の源泉を明らかにすることで、事業承継先の選定にも役立ちます。

2-2事業承継課題の見える化

事業承継を阻む課題には、後継者候補の有無、親族内の理解、取引先の動向など、様々なものがあります。将来の相続発生も視野に入れつつ、課題を整理し、優先順位をつけて対応策を立てましょう。

例えば、後継者候補の育成が最優先の課題であれば、教育プログラムの策定や、外部研修への派遣など、具体的な育成計画を練る必要があります。親族内の理解が得られていない場合は、家族会議の開催や、第三者を交えた話し合いなどを検討します。

取引先の理解を得るのも重要なポイントです。特に、仕入先や販売先との関係が深い企業では、事業承継に伴う取引条件の変更などに注意が必要です。あらかじめ取引先に相談し、理解を求めておくことが大切です。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

3-1本業の競争力強化

より良い状態で後継者に引き継げるよう、本業の競争力強化に努めましょう。顧客ニーズを捉えた商品・サービスの開発、販路拡大、コスト削減など、様々な取り組みが考えられます。

例えば、新商品の開発では、市場調査や技術開発に力を入れます。既存商品の品質向上や、品揃えの拡充なども重要です。販路拡大では、営業体制の強化や、新規顧客の開拓などに注力します。コスト削減では、業務の効率化や、仕入れ価格の見直しなどが考えられます。

本業の競争力を高めるには、デジタル化の推進も欠かせません。例えば、受発注のオンライン化や、在庫管理の効率化など、ITツールの活用が競争力アップにつながります。デジタル化の取り組みは、事業承継先の評価にもプラスに働くでしょう。

3-2経営体制の総点検

事業承継を見据えて、経営体制の総点検を行いましょう。組織体制や意思決定プロセスの見直し、人事制度の再構築など、承継後を見据えた体制づくりが求められます。

例えば、組織体制の見直しでは、権限委譲の範囲や、部門間の連携などをチェックします。意思決定プロセスでは、経営会議の運営方法や、稟議書の様式などを点検します。人事制度では、評価基準や、報酬体系などの改善に取り組みます。

社内の人材育成も重要な課題です。特に、経営幹部の育成には力を入れたいものです。幹部候補者の選抜や、研修プログラムの充実などに努め、事業承継後の経営を担う人材を計画的に育成することが大切です。

3-3経営強化に資する取組み

財務基盤の強化や、IT化の推進など、経営力アップにつながる取り組みにも着手しましょう。自社の状況を見極めながら、優先順位の高い課題から着実に実行に移すことが重要です。

財務基盤の強化では、資金繰りの安定化や、自己資本の充実などに取り組みます。金融機関との関係強化も欠かせません。定期的に財務状況を報告し、経営改善に向けた助言を受けることが大切です。

IT化の推進は、業務の効率化だけでなく、情報セキュリティの向上にもつながります。特に、事業承継に伴う情報漏洩のリスクには細心の注意を払う必要があります。IT投資の費用対効果を見極めつつ、計画的に推進することが求められます。

過剰債務などの深刻な課題を抱える企業では、抜本的な事業再生に取り組む必要もあります。外部の専門家の助言を仰ぎながら、財務リストラや、事業の選択と集中などに舵を切ることも検討課題です。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

事業承継の方法としてM&Aを選択した場合、具体的なプランニングを進めていきます。まずは譲渡の意思を固めた上で、信頼できる仲介者を選定しましょう。

仲介者選びでは、M&Aの実績や、専門性などを重視します。自社の規模や業種に合ったサービスを提供できる仲介者を選ぶことが大切です。複数の候補から比較検討し、最適な仲介者を見つけ出すことが求められます。

仲介者が決まったら、自社の企業価値の評価に入ります。財務データや経営資源などを基に、客観的な企業価値の算定を行います。この結果は、譲渡価格の交渉に大きく影響するため、慎重に行う必要があります。

企業価値の評価が終わると、いよいよ譲渡先候補とのマッチングです。仲介者のネットワークを活かし、幅広い候補先を探します。候補先の選定では、経営理念や企業文化の合致なども重要なポイントとなります。

譲渡先候補が絞り込めたら、具体的な条件交渉に入ります。価格面だけでなく、従業員の処遇や、事業運営の方針など、様々な項目について詰めの協議を行います。粘り強い交渉を重ね、双方が納得できる条件を引き出すことが重要です。

ステップ5:M&Aの実行

M&Aの基本合意ができたら、具体的な実行プロセスに入ります。まず、デューデリジェンス(資産査定)を行い、リスクの洗い出しを行います。法務や財務、人事など、各分野の専門家の協力を仰ぎながら、隅々まで確認作業を進めていきます。

デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な契約書を作成します。資産や負債の移転スケジュール、役員の人事、従業員の処遇など、詳細な取り決めを行います。契約書の内容は、後々のトラブルを避けるためにも、十分に吟味することが大切です。

契約書へのサインが終われば、いよいよクロージング(契約締結)です。両社の代表者立ち会いのもと、固い握手を交わします。晴れて事業承継の完了です。とはいえ、統合作業はこれからが本番。統合後の事業運営にも、細心の注意を払っていく必要があります。

北九州でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ窓口として、北九州にも「よろず支援拠点」が設置されています。事業承継やM&Aに関する悩みにも、専門家が親身になって応じてくれます。相談は原則無料で、秘密厳守で対応してくれるので、安心して利用できます。

支援内容は多岐にわたり、事業承継の準備から、M&Aの実行まで、一貫したサポートが受けられます。例えば、経営状況の見える化や、後継者育成計画の策定など、事業承継の初期段階から相談に乗ってもらえます。M&Aの局面では、仲介者の選定や、条件交渉の進め方などについても、アドバイスが得られます。

経営安定特別相談室

北九州商工会議所や福岡県商工会連合会が運営する「経営安定特別相談室」でも、事業承継やM&Aに関する相談に応じています。税理士や弁護士などの専門家が、必要な法的手続きなどについてアドバイスしてくれます。相談は無料で、事前予約が必要です。

相談内容は、事業承継に関する税務や法務が中心ですが、M&Aの実務的な課題についても相談できます。例えば、株式や事業用資産の譲渡に伴う税務処理や、デューデリジェンスの進め方など、専門的な視点からアドバイスしてもらえます。士業ネットワークを活用した情報提供も心強い限りです。

事業承継・引継ぎ支援センター

北九州には「事業承継・引継ぎ支援センター」も設置されており、M&Aや経営資源の引継ぎに関する相談に乗ってくれます。後継者不在の中小企業に対し、第三者承継やM&Aのマッチング支援などを行っています。相談は無料で、秘密厳守で対応してくれるので、安心して利用できます。

同センターの特徴は、案件の掘り起こしから、マッチング、条件交渉、契約締結まで、一気通貫で支援してくれる点です。豊富なデータベースを活用し、最適な譲渡先候補を探してくれます。また、M&Aが困難と判断される場合は、廃業に関するアドバイスも行っています。事業承継のプロ集団として、頼もしい存在と言えるでしょう。

中小企業診断士

「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして活動している中小企業診断士にも相談できます。事業承継やM&Aに関する豊富な知識と経験を持つ診断士が、様々な視点から経営課題の解決に導いてくれます。北九州でも、多くの中小企業診断士が活躍しています。

中小企業診断士は、経営戦略の立案や、財務分析など、幅広い分野で支援活動を行っています。事業承継の局面では、後継者の育成計画の策定や、M&Aの条件交渉など、実務的な課題解決に力を発揮してくれます。社外取締役や顧問としての関与を通じ、伴走型の支援を行ってくれるのも心強い限りです。

税理士

顧問先企業の決算業務などを通じて、経営にも深く関与している税理士も心強い相談相手です。事業承継やM&Aを税務の観点から支援してくれるほか、経営計画の策定など、幅広い分野でアドバイスが得られます。北九州でも、事業承継やM&Aに詳しい税理士が多数活躍しています。

税理士の強みは、長年の顧問業務を通じて、経営者との信頼関係が深いことです。経営者の思いをくみ取りながら、円滑な事業承継の実現に導いてくれます。特に、株式の評価や、相続税の試算など、税務の専門知識が求められる場面では、頼もしい存在と言えます。M&Aの局面でも、デューデリジェンスの税務調査など、重要な役割を担ってくれるでしょう。

金融機関

日頃から取引のある金融機関も、事業承継やM&Aをサポートしてくれます。資金調達面でのアドバイスはもちろん、M&A案件のマッチングや、専門家の紹介など、様々な形で支援が受けられます。メインバンクを中心に、事業承継やM&Aについて気軽に相談してみましょう。

金融機関の強みは、地域経済に精通していることです。地元企業の動向を把握し、M&Aのニーズを的確に捉えてくれます。また、金融支援を通じて、事業承継やM&Aを後押ししてくれるのも心強い限りです。M&Aに伴う資金ニーズにも、柔軟に対応してもらえるでしょう。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aに特化した専門性の高いサービスを提供しているのがM&A仲介会社です。豊富な実績と専門知識を武器に、案件のソーシングから、企業価値評価、買い手探し、交渉のサポートまで、一貫した支援が受けられます。自社の規模や業種、譲渡の目的などを踏まえ、最適な仲介会社を選ぶことが大切です。

M&A仲介会社の選定では、まず実績を重視します。相談時の対応や、提案内容なども比較検討します。報酬体系の透明性や、アフターフォローの充実度なども大切なポイントです。信頼できるパートナーを見つけることで、M&Aの成功確率は大きく高まるはずです。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業支援を専門とする政府系機関である中小企業基盤整備機構は、九州各県に地域本部を設けています。事業承継やM&Aに関するセミナーの開催や、専門家の派遣など、様々な形で支援事業を展開。各県の支援機関の強化にも尽力しています。

同機構では、事業引継ぎ支援センターの設置や、事業承継・M&Aマッチングシステムの運営など、事業承継支援に力を入れています。各県の支援機関とも連携し、中小企業の円滑な事業承継の実現を後押ししてくれます。セミナーや個別相談会など、利用価値の高いメニューが目白押しです。

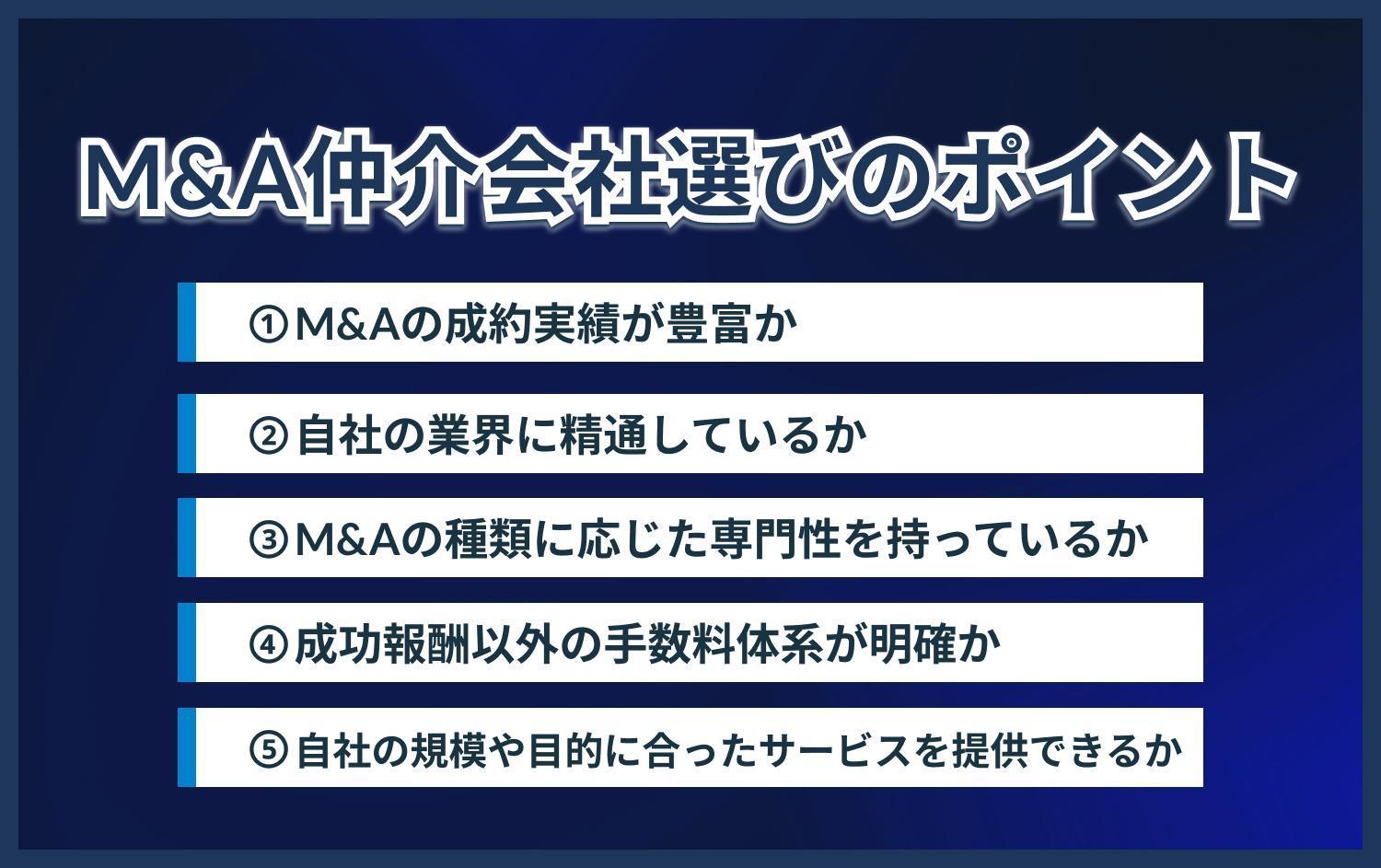

北九州のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

自社のM&Aを任せるのですから、仲介会社の実績は重要なポイントです。成約件数や成約金額、取り扱った業種などを確認し、M&Aのプロフェッショナルとしての能力を見極めましょう。特に、自社と同規模や同業種のM&A事例があるかどうかは大切な判断材料となります。

実績の確認では、単に数字を見るだけでなく、成約に至るまでのプロセスや、アフターフォローの状況なども把握することが大切です。丁寧な対応と、きめ細かなサポートが期待できる仲介会社を選びたいものです。

自社の業界に精通しているか

自社の業界に詳しい仲介会社であれば、より的確なアドバイスが期待できます。業界の動向や競合他社の状況など、専門的な知見を持つ仲介会社を選ぶことが大切です。業界特有の商慣行やビジネスモデルを理解している方が、スムーズなM&Aが期待できるからです。

業界に精通している証拠として、その業界でのM&A実績の有無も重要です。過去の案件の概要や、進め方などを聞いてみるのもよいでしょう。自社のビジネスを深く理解してくれる仲介会社であれば、円滑なM&Aが期待できるはずです。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aにも、買収、合併、事業譲渡など、様々な種類があります。自社の目的に合ったM&Aの種類に、専門性を持つ仲介会社を選びましょう。例えば、事業譲渡を検討している場合は、事業譲渡の実績が豊富な仲介会社がお勧めです。

M&Aの種類によって、必要な手続きや注意点は大きく異なります。例えば、合併の場合は、合併比率の算定や、株主総会の決議などが必要となります。事業譲渡の場合は、譲渡対象の選定や、従業員の処遇など、検討すべき事項が多岐にわたります。目的に合ったM&Aを、スムーズに進められる仲介会社を選ぶことが大切です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

仲介会社に支払う手数料は、成功報酬だけでなく、着手金などの固定費用も発生します。あらかじめ手数料体系を確認し、納得できる内容かどうかを見極めることが大切です。特に、成功報酬の料率や、支払い時期などは、しっかりと取り決めておく必要があります。

手数料体系の確認では、固定費用の内訳や、追加費用の有無なども把握しておきたいポイントです。トータルでの費用負担を見積もり、自社の予算に合っているかどうかを検討します。料金の透明性は、仲介会社選びの大切な判断材料と言えるでしょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

仲介会社の得意とする案件の規模や、提供可能なサービスの範囲は、会社によって異なります。自社の規模や目的に合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶことが、M&Aを成功に導く鍵となるでしょう。例えば、小規模なM&Aを得意とする仲介会社と、大型案件を専門とする会社では、サービス内容に大きな違いがあります。

サービス内容の確認では、M&Aの各フェーズで、具体的にどのような支援が受けられるのかを把握することが大切です。単なる買い手探しだけでなく、デューデリジェンスやバリュエーション(価値評価)など、専門性の高いサービスが提供できるかどうかがポイントです。自社のニーズに合ったサービスを、ワンストップで提供してくれる仲介会社が理想と言えるでしょう。

まとめ

北九州でも、事業承継の手段としてM&Aへの注目度が高まっています。一方で、多くの中小企業が後継者不足や人手不足に直面しており、円滑な事業承継の実現には課題も多いのが実情です。

そうした中、自社の経営状況や経営課題を的確に把握し、本業の競争力強化や経営体制の見直しなど、計画的な準備を進めることが何より大切です。M&Aを選択した場合は、プロセスごとに専門家の知恵を借りながら、着実に進めていくことが求められます。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。