【調査分析】京都のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】京都のM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、京都府におけるM&Aや事業承継の現状を詳しく解説しつつ、円滑な事業承継に向けた具体的な進め方や相談先などをご紹介します。

京都府のM&A・事業承継の状況

京都府の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

京都府内企業の63.0%が事業承継を「経営上の問題」と認識しているものの、全国平均(67.4%)を4.4ポイント下回り、都道府県別で43位と比較的低い水準にとどまっています。「最優先の経営上の問題」とする企業も13.2%にとどまりました。

ただし、業種別に見ると、京都を含む近畿企業の建設業では84.6%の企業が事業承継を経営上の問題と捉えている一方、サービス業では53.3%と、業種間でかなりのばらつきが見られます。京都府内でも、業種によって事業承継への意識の高さに差があるようです。

特に建設業界では、バブル崩壊後の景気低迷の影響を受け、倒産・廃業が相次ぎました。その後、経営者の高齢化が進む一方で、建設業への新規参入者が減少したことで、深刻な後継者不足に直面しています。建設業の経営者の平均年齢は、全産業平均よりも高く、70代以上の割合も高くなっています。

サービス業でも、宿泊業や飲食業を中心に、人手不足が恒常化しており、後継者難に悩む企業は少なくありません。ただ、サービス業の中でもインターネットを活用した新たなビジネスモデルが台頭するなど、業態の多様化が進んでいることから、事業承継への意識にも幅があると見られます。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

京都府を含む近畿地方の企業が事業承継を円滑に行うために必要だと考える取り組みとして、「現社長と後継候補者との意識共有」(41.4%)、「経営状況・課題の正しい認識」(40.1%)、「早期・計画的な事業承継の準備」(37.0%)などが上位に挙がりました。

事業承継を円滑に進めるためには、現経営者と後継者候補の間で早い段階から事業の将来像を共有し、経営理念の浸透を図ることが重要です。加えて、自社の経営状況や課題を正しく把握したうえで、計画的に準備を進めていく必要があります。

一方で、新型コロナの影響で借入が増加し、事業承継が難しくなったとの指摘や、将来性に不安を抱く経営者の声も聞かれます。コロナ禍で業績が悪化した企業にとって、事業の先行きが不透明な中では、事業承継に踏み切ることをためらう経営者も少なくないようです。

また、京都は老舗企業も多く、家業を守ってきたという強い思いから、安易にM&Aを選択することに抵抗感を覚える経営者もいるかもしれません。事業や技術、ノウハウの引継ぎにあたっては、単に資本関係を変更するだけではなく、これまで培ってきた企業文化を尊重し、従業員の雇用を守ることが求められます。

こうした状況下でも、長年寄り添ってきた金融機関への安心感・親近感から、金融機関の役割への期待は大きいようです。事業承継を進めるうえでは、金融機関との良好な関係を築き、M&Aを含めた支援策を幅広く検討していくことが有効だと言えるでしょう。

京都府内企業の事業承継への問題意識は全国的に見ると高くはありませんが、特に建設業では8割超の企業が経営課題と捉えています。コロナ禍による先行き不透明感から事業承継への慎重姿勢も見られる中、円滑な承継のためには現社長と後継者の意識共有や計画的な準備が重要だと考えられています。また、金融機関の支援への期待も大きいと言えるでしょう。

後継者難に直面する経営者の中には、廃業やM&Aも視野に入れざるを得ない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、単に手放すのではなく、自社の強みを引き継ぎ、発展させる形での事業承継を実現できれば、従業員の雇用も守られ、京都経済の活性化にもつながるはずです。M&Aを前向きな選択肢の一つとして捉え、支援機関とも連携しながら、粘り強く道を探っていくことが肝心だと言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:事業承継に関する近畿企業の意識調査(2021 年5月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s210701_58.pdf(2024年3月28日閲覧)

京都府の休廃業・解散の動向

2023年の京都府における休廃業・解散件数は1,068件で、前年比19.3%の大幅増となりました。この増加率は近畿2府4県の中で最も高い数字です。近年、京都府内でも休廃業・解散件数は増加傾向にありましたが、コロナ禍の影響で一気に加速したと見ることができます。

京都府では休廃業・解散件数の増加ペースが近畿で最も速く、休廃業企業の代表者も平均72.2歳と高齢化が進んでいます。「70代以上」の割合が近畿で最も高いことから、京都府内には特に経営者の高齢化や後継者問題に直面する企業が多いことがうかがえます。

業績不振による廃業も一定数あるとみられますが、京都府の特徴としては、高齢の経営者が事業継続の限界を感じて廃業を選択するケースが目立つのではないでしょうか。その背景には、経営者の高齢化に伴う体力面の問題や、頑固一徹の「職人気質」から事業承継になじめない、といった事情があるのかもしれません。

廃業・解散を選択した企業の中には、黒字経営を続けていた企業も少なくありません。事業に強みを持ちながらも、後継者不在のために将来の見通しが立たず、廃業を選択せざるを得ないケースです。こうした企業の受け皿となるのが、M&Aによる事業承継です。

優良企業が築き上げてきた技術力や販路、ブランド力などの経営資源を、M&Aによって引き継ぐことができれば、地域経済の損失を最小限に抑えることができます。事業の将来性が見込まれる企業や事業については、M&Aによる事業承継を前向きに検討していく必要があるでしょう。

一方、事業の継続が難しいと判断される場合には、思い切って廃業を選択することも重要です。その際は、従業員の再就職支援や、取引先への影響の最小化など、関係者への配慮を十分に行うことが求められます。専門家のアドバイスを仰ぎながら、円滑な廃業手続きを進めていくことが重要です。

休廃業・解散企業の増加は、京都経済にとって大きな痛手となります。事業の存続・発展につながるM&Aと、円滑な廃業の支援を通じて、京都経済の活力を維持していくことが喫緊の課題だと言えるでしょう。行政や金融機関、商工団体などが連携し、オール京都での支援体制の強化が望まれます。

「株式会社帝国データバンク」「近畿地区「休廃業・解散」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240201_58.pdf(2024年3月28日閲覧)

京都府の人手不足状況

京都府の正社員の人手不足割合は49.4%で、前年同月から1.4ポイント減少したものの、依然として高い水準で推移しています。非正社員の不足割合も27.3%と、前年同月から3.4ポイント減少しました。全国的に人手不足感は幾分和らいでいるものの、京都府内の企業にとって、人材確保は依然として大きな課題となっています。

京都府を含む近畿地方の業種別に見ると、正社員の不足割合は建設業が68.8%で最も高く、次いでサービス業が63.2%でした。建設業界では、少子高齢化に伴う若年就業者の減少や、他産業に比べて厳しい労働環境などから、深刻な人手不足に直面しています。工事の納期遅れや受注機会の喪失など、人手不足が業績に直結するだけに、経営者の悩みは尽きません。

運輸・倉庫業は前年より減少したものの、同業界内の「物流(道路貨物運送)」では69.0%と建設業を上回る高い数字となっています。近年のEC市場の拡大を背景に、宅配便の取扱量は大幅に増加しています。その一方で、トラックドライバーの確保が追いつかず、配送遅延などのトラブルも発生しています。

非正社員の不足割合については、サービス業が44.8%でトップ、小売業が41.7%で続きました。特にサービス業の中でも、宿泊業や飲食業では、深刻な人手不足が続いています。コロナ禍で一時的に需要が減退し、雇用調整を行った企業も少なくありませんでしたが、インバウンド需要の回復に伴い、再び人手不足感が高まっています。

人材の定着率の低さも、サービス業の人手不足に拍車をかけています。特に若年層の離職率が高く、採用と教育にコストをかけても、すぐに辞めてしまうというジレンマを抱える企業は少なくありません。

2024年問題の対象となる建設業と物流業では、既に7割近くの企業が正社員不足に陥っており、今後さらなる深刻化が予想されます。大量退職による人材流出は、これらの業界に大きな打撃を与えるでしょう。人材の引き留めに向けた処遇改善や、外国人労働者の受け入れ拡大など、早急な対策が求められます。

サービス業でも、人流回復を背景に宿泊業や飲食業の人手不足割合が高止まりしています。インバウンド需要の本格回復には、まだ時間を要すると見られますが、将来を見据えた人材確保が急務となっています。

「株式会社帝国データバンク」「人手不足に対する近畿企業の動向調査(2024 年 1 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240301_58.pdf(2024年3月28日閲覧)

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

人件費の高騰を背景に、人件費の固定費化を避けるために、外注化を進める企業も増えています。自社で抱えていた業務を外部に委託することで、人件費負担を軽減する狙いです。ただ、業務委託先の確保には限界があるほか、外注費の上昇で経営が圧迫されるというリスクもあります。

こうした中、人材を確保する手段の一つとして、M&Aに注目が集まっています。事業を引き継ぐことで、人材を含めた経営資源を承継できるというメリットがあるためです。

人手不足に悩む企業にとって、M&Aは即戦力となる人材を獲得する有力な手段と言えます。特に、同業他社や関連業界の企業を買収することで、自社に不足する技術者や営業人材などを確保することができます。

加えて、M&Aによって事業規模を拡大することで、人材獲得力の向上も期待できます。優秀な人材は、より大きな規模の企業に魅力を感じる傾向があります。M&Aを通じて事業規模を拡大し、ブランド力を高めることで、人材市場における競争力を高めることができるでしょう。

また、M&Aによる事業再編は、人材の適材適所の配置にもつながります。買収先企業の人材を活用することで、自社の弱点を補強し、シナジー効果を発揮することができます。

ただし、M&Aによる人材獲得には、文化の違いや従業員の士気の低下など、克服すべき課題も少なくありません。買収先企業の従業員のモチベーション維持や、両社の文化的融和をいかに図るかが、M&A成功のカギを握ります。

M&Aは、単なる人材獲得の手段ではなく、事業の長期的な発展を見据えた戦略的な選択肢と位置付けるべきです。自社の強みと弱みを冷静に分析し、M&Aによるシナジー効果を最大限に引き出すことが求められます。

今後、インバウンド需要の回復なども控え、人手不足感がさらに高まることが予想されます。自社の人材確保策を講じると同時に、取引先の人手不足問題にも注意を払う必要がありそうです。サプライチェーン全体の安定化に向けて、M&Aを含めた多角的な視点が欠かせません。

京都でのM&A成約事例5選

以下は、京都で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1.三ッ星が河南伸銅所を子会社化

三ッ星は、1952年設立の伸線受託加工業者である河南伸銅所の株式53.3%を取得し、子会社化しました。

河南伸銅所は三ッ星の電線事業で約6割の細線加工を担当する長年の取引先です。

この買収により、業務運営の一体化を図り、生産体制の効率化や原価低減を目指します。

引用元:https://maonline.jp/news/20230421b

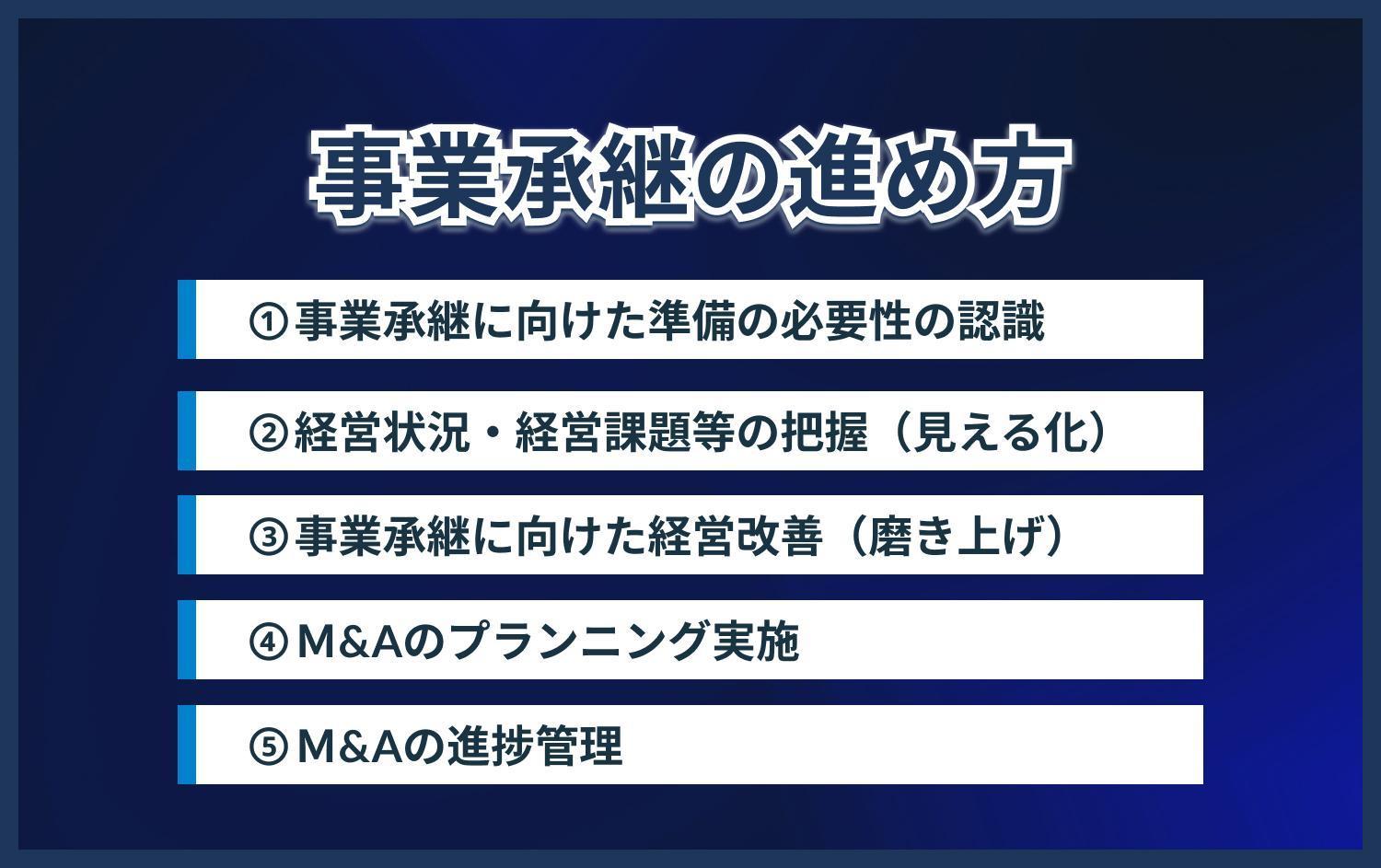

京都府でのM&A・事業承継の進め方

以下では、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版に基づいて、京都府内の企業がM&Aや事業承継を進める際の具体的なステップを解説していきます。事業承継は一朝一夕には進みませんが、このガイドラインを参考に、計画的に準備を進めていくことが重要です。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、経営者が概ね60歳に達した頃から始めることが望ましいとされています。60歳という年齢は、まだまだ現役バリバリで、事業承継の必要性を感じにくいかもしれません。しかし、事業承継には10年程度の時間を要するとも言われており、早めの取り組みが欠かせません。

特に、経営者の健康面でのリスクを考えると、事業承継の準備は待ったなしの状況と言えるでしょう。万一の事態に備えるためにも、60歳を目途に事業承継の準備に着手することが求められます。

もし60歳を超えているようでしたら、できるだけ早く身近な支援機関に相談し、準備に着手することが大切です。商工会議所や金融機関などの支援機関では、事業承継に関する様々な支援メニューを用意しています。

事業承継の第一歩は、「気づき」から始まります。自社の事業が後継者不在の状態にあることを認識し、危機感を持つことが重要です。支援機関の力を借りながら、一歩一歩、前に進んでいきましょう。

事業承継は一朝一夕には進みません。早めの問題意識と、計画的な準備が円滑な承継の鍵を握ります。後継者問題でお悩みの経営者の方は、まずは一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。「備えあれば憂いなし」の精神で、事業承継の準備に取り組むことが重要です。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を進めるうえでは、自社の経営状況や経営資源、知的資産などを正確に把握し、「見える化」することが重要です。自社の強み・弱みを客観的に分析することは、事業承継の方向性を決める上で欠かせません。

具体的には、自社の財務状況や、販売先・仕入先との関係、従業員の状況、保有する特許・ノウハウなどを洗い出し、データ化することが求められます。経営指標の推移を時系列で整理することで、自社の経営状況の変化を把握することもできるでしょう。

この「見える化」のプロセスでは、社内の情報を広く集める必要があります。経営者の独断で進めるのではなく、幹部社員を巻き込んで、会社の実態を共有することが大切です。

加えて、後継者候補の有無や親族内株主、取引先の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況など、事業承継に関する課題を明確にしておく必要があります。自社の状況を客観的に分析し、課題を洗い出すことが、その後の承継プロセスをスムーズに進めるカギとなるでしょう。

「見える化」のプロセスは、自社の実態を知る良い機会でもあります。普段は目に見えにくい課題が浮き彫りになることで、経営改善のヒントが得られるかもしれません。事業承継を契機に、会社の体質を強化していくことも重要です。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継に向けては、自社の本業の競争力を強化し、経営体制の総点検や財務・経営力の強化など、より良い状態で後継者に引き継げるよう、経営改善に取り組むことが求められます。

特に、事業承継を控えた企業にとって、本業の競争力強化は喫緊の課題と言えます。事業の「稼ぐ力」を高めることは、承継後の事業の存続・発展に直結します。

具体的には、新商品・新サービスの開発や、生産性の向上、販路拡大などに取り組むことが重要です。時代のニーズを先取りした商品開発や、IT技術の導入による業務効率化など、競争力強化に向けた様々な施策が考えられます。

また、経営体制の総点検も欠かせません。事業承継を機に、組織体制の見直しや、人事制度の整備などにも着手しましょう。「ワンマン経営」からの脱却を図り、組織としての基盤を強化することが求められます。

財務面では、自社の資産や負債の状況を正確に把握し、健全な財務体質の構築を目指すことが重要です。事業承継に伴う資金需要を見据え、計画的な資金調達や、不要資産の処分なども検討課題となるでしょう。

もし過剰債務など、経営上の課題を抱えているようであれば、早期の事業再生に着手することも検討すべきです。事業承継を円滑に進めるためには、財務基盤の安定化が不可欠だからです。

承継を控えた経営改善は、会社の魅力を高め、承継後の更なる発展につながります。後継者が安心して事業を引き継げるよう、万全の準備を整えることが何より大切です。

事業承継という大きな節目に、会社の体質を抜本的に見直すチャンスと捉え、「磨き上げ」に全力で取り組んでいきましょう。経営改善は一朝一夕には進みませんが、専門家の知恵も借りながら、一歩一歩着実に進めていくことが重要です。

ステップ4:M&Aの工程の実施

M&Aによる事業承継を選択する場合、まずはM&Aの方針を決定し、仲介者の選定、企業価値の評価、マッチング、交渉など、一連のM&Aプロセスを進めていく必要があります。

M&Aの方針決定では、自社の事業の将来像を描き、M&Aに求める目的を明確にすることが重要です。自社の強み・弱みを踏まえ、M&Aによってどのような効果を狙うのか、しっかりと腹を固めておく必要があります。

次に、M&Aの実務をサポートしてくれる仲介者を選定します。金融機関やM&A仲介会社など、多様な選択肢がありますが、自社の業界に精通し、豊富な実績を持つ仲介者を選ぶことが重要です。

企業価値の評価では、自社の企業価値を適切に算定することが求められます。企業価値は、将来キャッシュフローの現在価値として算定されるのが一般的ですが、評価手法には様々なアプローチがあります。仲介者とも相談しながら、自社の実態に即した評価を行うことが重要です。

マッチングでは、自社の条件に合う買い手候補を探索します。仲介者のネットワークを活用しながら、幅広い選択肢の中から最適な候補を絞り込んでいきます。買い手候補の選定では、単に金額面だけでなく、経営理念の一致や、従業員の処遇なども重要な判断材料となります。

交渉では、買い手候補との条件調整を進めていきます。価格や支払い条件、契約条件などを詰めていく中で、自社の要望をしっかりと伝えることが大切です。交渉では、法務・財務・税務など、専門的な知識も必要となるため、弁護士や税理士など、専門家の助言を参考にすることも重要です。

M&Aはそれ自体が目的ではなく、あくまで円滑な事業承継を実現するための手段です。自社の事業の特性や規模、譲渡・承継の目的などを踏まえ、M&Aのプロセスを適切に進めていくことが求められます。

M&Aは、短期間で決着がつくものではありません。買い手候補との交渉には、粘り強く臨む必要があります。譲渡条件や買収価格など、自社にとって有利な条件を引き出すためにも、売り急ぐことなく、腰を据えて交渉に臨むことが重要です。

ステップ5:事業承継の実行

M&Aを含む事業承継の最終段階では、M&A手続きなどに沿って、資産移転や経営権の移譲を実行します。事業や資産の譲渡、株式の譲渡など、具体的な手続きは案件によって異なりますが、いずれも法的な手続きを適切に踏む必要があります。

事業承継を着実に完了させるには、会計士や弁護士などの士業専門家の協力を仰ぎながら、手続きを適切に進めていくことが求められます。特に、株式譲渡では、譲渡価格の妥当性や、譲渡に伴う税務処理など、専門的な判断が必要となります。

また、事業承継では、従業員の雇用や労働条件の承継も重要な論点となります。買い手企業との間で、従業員の処遇について十分な協議を行い、円滑な承継を図ることが大切です。

事業承継の完了後も、売り手側の経営者は、一定期間、買い手企業との協力関係を維持することが求められます。事業や取引先の引継ぎ、技術・ノウハウの伝承など、承継後の安定的な事業運営に向けて、売り手側の協力が欠かせません。

事業承継の実行段階では、スピード感を持って進めることも重要です。買い手候補との交渉が長引くと、従業員の士気の低下や、取引先の不安につながりかねません。タイムリミットを意識しながら、着実に手続きを進めていくことが重要です。

事業承継の完了を持って、初めて経営資源の円滑な引継ぎが実現したと言えるでしょう。長年培ってきた事業を、次の世代に引き継ぐことは、経営者の重大な責務です。「信頼と挑戦」の精神で、事業承継に取り組んでいきましょう。

京都府でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

事業承継の検討や実行段階では、様々な相談先の活用が有効です。京都府内でも、次のような支援機関が企業の皆様をサポートしています。事業承継の実務は複雑で専門的な論点も多いだけに、一人で抱え込まずに、専門家の知恵を借りることが何より重要です。

よろず支援拠点

国が設置する「よろず支援拠点」は、様々な経営課題の相談に対応するワンストップ窓口です。事業承継やM&Aについても、専門家が親身に相談に乗ってくれます。

課題の整理から具体的な解決策の提案まで、伴走型の支援が受けられるのが特徴です。初めての相談でも丁寧に対応してくれるので、まずは一度訪ねてみるのがおすすめです。

経営安定特別相談室

商工会議所や商工会が設置する「経営安定特別相談室」も心強い味方です。事業承継の進め方や、M&Aの手続きなど、専門性の高い相談にも乗ってもらえます。

弁護士や税理士、中小企業診断士など、様々な士業専門家が在籍し、複雑な課題にも対応可能です。日頃から相談できる体制を整えておくと、いざという時に心強いサポートが得られるでしょう。

事業承継・引継ぎ支援センター

「事業承継・引継ぎ支援センター」は、事業承継やM&Aに特化した支援機関です。第三者承継やM&Aのマッチング支援に定評があります。

仲介先の選定から条件交渉、契約締結まで、M&Aの全工程を手厚くサポートしてくれます。事業の引継ぎが難しいと判断される場合は、廃業支援にも対応しているのが心強いポイントです。

中小企業診断士

中小企業診断士は、事業の見える化や経営改善の支援を得意としています。M&Aを見据えた磨き上げ段階で、力を発揮してくれる専門家です。

自社の業界に明るい診断士を選ぶことがおすすめです。事業の特性を理解した上で、課題解決に向けた的確なアドバイスが期待できます。中小企業診断協会で紹介を受けるのも1つの方法でしょう。

税理士

事業承継の局面では、普段から付き合いのある税理士の存在も心強いものです。資産承継の税務や、譲渡価格の妥当性の検討など、重要局面で力を発揮してくれます。

企業オーナーの相続対策にも通じた税理士を選ぶと、より総合的な支援が受けられるでしょう。事業の実情を踏まえたアドバイスは、判断を左右する重要な材料となります。

金融機関

メインバンクを始めとする金融機関も、事業承継・M&A支援に本腰を入れています。経営支援に特化した専門部署を設置し、ワンストップの支援を提供しているところも増えています。

M&Aの仲介はもちろん、デューデリジェンス(買収監査)など高度な支援にも対応可能です。日頃の付き合いを活かし、オーダーメイドの提案を引き出していくことが肝心でしょう。

M&A専門会社

本格的なM&Aを実行する場合は、M&A専門会社の起用も視野に入れましょう。豊富な実績と専門性の高さが強みです。業界特性に応じた案件の紹介から、条件交渉のサポートまで、トータルな支援が受けられます。

ただ、自社の規模や予算、案件の特性などを踏まえ、最適な会社を選ぶ必要があります。実績と費用対効果を見極めつつ、信頼に足る専門会社を見つけることが重要です。

中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構など、事業承継支援に知見のある公的機関があります。各地の拠点で、専門家の紹介や情報提供、研修など、間接的な支援メニューを用意しています。支援機関同士の連携強化にも尽力しており、面的な支援体制の拡充に期待がかかります。

京都府内には、事業承継を支援する様々な機関が存在します。経営者の皆様には、これらの支援機関を上手に活用しながら、円滑な事業承継の実現に向けて、一歩一歩前に進んでいただきたいと思います。

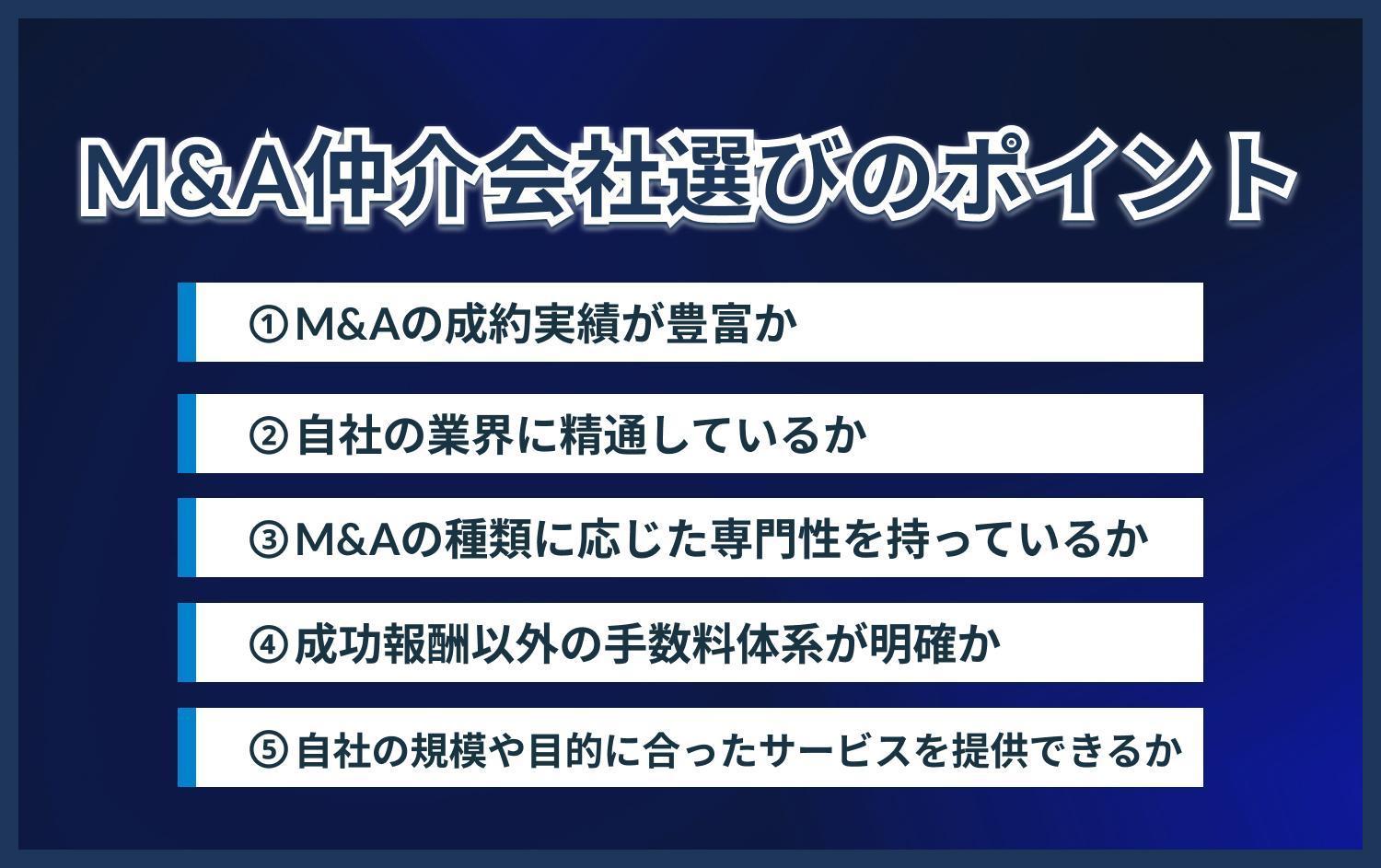

京都府のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aを実行する際には、信頼できる仲介会社を選ぶことが何より重要です。京都府でM&A仲介会社を選ぶ際は、次のようなポイントに注目しましょう。

M&Aの成約実績が豊富か

M&Aは、単なる企業売買ではなく、経営資源の承継を伴う複雑なプロセスです。豊富な成約実績を持つ仲介会社であれば、その経験とノウハウを活かして、円滑なM&Aの実現をサポートしてくれるはずです。

特に、自社と同じ業界や、同規模の企業に関する成約実績があるかどうかがポイントです。自社のニーズに合った実績を持つ仲介会社を選ぶことが重要だと言えます。

自社の業界に精通しているか

M&Aでは、業界特有の商慣行や規制など、様々な論点を踏まえる必要があります。自社の業界に精通した仲介会社であれば、業界の動向を見据えながら、適切なアドバイスを提供してくれるはずです。

業界に詳しい仲介会社であれば、自社の事業の強み・弱みを的確に評価し、最適な買い手候補を探索することも可能でしょう。業界の専門性は、M&A仲介会社選びの重要なポイントの一つです。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、買収や合併、事業譲渡など、様々な種類があります。M&Aの種類によって、必要な手続きや注意点は大きく異なります。

自社が検討しているM&Aの種類に応じた専門性を持つ仲介会社を選ぶことが重要です。例えば、事業譲渡を検討している場合は、事業譲渡に関する豊富な実績を持つ仲介会社がお勧めです。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の手数料体系は、成功報酬が中心となるのが一般的です。ただ、それ以外にも、着手金や中間金など、様々な費用が発生する場合があります。

これらの費用体系が明確でない場合、想定外の費用負担が発生するリスクがあります。手数料体系を事前にしっかりと確認し、明朗会計の仲介会社を選ぶことが重要です。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&Aのニーズは、企業の規模や目的によって様々です。大企業向けのサービスを得意とする仲介会社もあれば、中小企業専門の仲介会社もあります。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶことが重要です。自社のニーズをしっかりと伝え、適切な提案を行ってくれる仲介会社を選びましょう。

経験豊富で自社の実情に合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶことが、M&Aの成否を分ける大きなカギとなります。複数の仲介会社に相談し、比較検討することをお勧めします。

M&Aは、単なる企業売買ではなく、自社の将来を左右する重大な意思決定です。信頼できるパートナーを選び、万全の体制でM&Aに臨むことが何より大切だと言えます。

まとめ

本記事では、京都府におけるM&Aや事業承継の現状を統計情報とともに解説しました。京都府内企業の事業承継への問題意識は全国的に見ると高くないものの、経営者の高齢化が進む建設業などでは深刻な課題となっています。コロナ禍の影響で事業承継に慎重な姿勢も見られますが、円滑な承継のためには早期の準備と計画的な実行が重要だと言えるでしょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。