【2024年最新】M&Aの現状と今後|件数推移や国内で増加している理由、成功事例も解説

会社の今後を考えるうえで、M&Aを検討している方の中には、まずは現状を知りたい方もいるのではないでしょうか。

M&Aはこれまで海外での事例が多かったものの、さまざまな背景から国内でも増加しています。国内企業同士はもちろん、国内から海外、海外から国内へのM&Aも増加傾向です。

本記事では、M&Aの現状について件数推移や件数増加の理由などを解説します。今後の予測や事例も紹介するため、M&Aを詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

目次

M&Aの現状

M&Aは、古くから日本で行われてきた経営戦略のひとつですが、2000年に入ってからは積極的に活用されない状況があり、低迷していた時期が続いていました。

近年、後継者の不在や人手不足など企業を取り巻く課題が顕著になり、M&Aによって経営課題を解決しようとする企業が増えています。課題解決のためだけではなく、マーケットシェアの拡大や事業の多角化などにM&Aを用いるケースも増え、海外企業のM&Aによるグローバル展開を図る事例も見られるようになりました。

M&A業界の市場規模は年々拡大しているため、経営課題の解決や自社のさらなる成長を目指す際には、選択肢のひとつとして考えるとよいでしょう。

M&Aの件数推移【2024年1月まで】

件数の推移はM&Aの現状を把握するうえで傾向を捉えやすいデータです。ここでは、以下に挙げる3つのパターンで件数の推移を解説します。

-

- 国内のM&A件数推移

- 国内企業から海外企業へのM&A件数推移

- 海外企業から国内企業へのM&A件数推移

それぞれの件数の変化に注目し、近年におけるM&Aの傾向をつかみましょう。

国内のM&A件数推移

日本ではじめての独立系M&A会社である株式会社レコフでは、M&Aの動向として国内企業同士(IN-IN)・国内企業から海外企業(IN-OUT)・海外企業から国内企業(OUT-IN)の件数を調査しています。

国内企業同士のM&Aに注目すると、1985年から1996年までは横ばいでしたが、1998年に500件を超え、2006年には2,000件以上にのぼりました。2011年まで減少を続けたものの、2022年まで増加を続け、3,500件に迫るまでにM&Aが浸透しつつあります。

バブル崩壊による企業再編や、後継者問題解決の方法としての認知度向上などが要因と考えられ、依然として少子高齢化や人手不足が叫ばれる日本では増加傾向が続くと考えられるでしょう。

国内企業から海外企業へのM&A件数推移

株式会社レコフの同データによると、国内企業から海外企業へのM&A(IN-OUT)も増加傾向が見られます。調査を開始した1985年の件数はわずかでしたが、2023年時点では年に500件以上のM&Aが実施されました。

国内企業同士のM&A(IN-IN)に比べると件数は少ないですが、今後海外進出を目指す企業が増えたときに、M&Aの件数が増加すると考えられています。

海外企業へのM&Aは、海外での事業基盤を早期に整えやすいため、グローバル展開に効果的な手法です。国内市場の縮小も要因のひとつで、市場を開拓するうえでも海外企業を対象としたM&Aが注目されています。

海外企業から国内企業へのM&A件数推移

株式会社レコフの同データによると、海外企業から国内企業へのM&A(OUT-IN)は、国内企業同士のM&A(IN-IN)と国内企業から海外企業へのM&A(IN-OUT)に比べると、件数は少なくなっています。

1999年から件数が増えはじめ、2022年には過去もっとも件数が多かったため、徐々に需要が増しているといえるでしょう。

日本の企業がもつ技術やノウハウは海外企業から見ても魅力的であり、M&Aによる提携や買収を狙っている企業があります。日本企業の評価やニーズが高まれば、今後海外企業からのM&Aが増加するかもしれません。

M&Aの件数増加の現状に考えられる5つの理由

M&Aは、国内企業同士だけではなく、国内から海外、海外から国内の事例も増えています。

M&Aが増加傾向にある現状には、以下のような理由が考えられます。

-

- 後継者不足に悩む中小企業の増加

- 設備の老朽化や人材不足など経営不安の増加

- M&Aを支援する公的機関やアドバイザリー会社の増加

- M&Aの認知拡大やイメージの変化

- M&Aプラットフォームの登場

M&Aが増えている理由は、企業が悩んでいる課題や業界の動きに関連があります。自社の状況も考えながら、増加の背景を抑えていきましょう。

後継者不足に悩む中小企業の増加

日本政策金融公庫 総合研究所が発表した「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)」によると、後継者が決定している企業は10.5%でした。

後継者が決まっていない企業は20.0%、廃業を予定している企業は57.4%という結果が出ており、後継者の不在は顕著な問題となっています。

後継者への引き継ぎができずに悩んでいる中小企業が増える中で、M&Aが現実的な選択肢になってきたといえるでしょう。培ってきた技術やノウハウを引き継いだり、従業員の雇用を守ったりするために、M&Aが注目されてきています。

設備の老朽化や人材不足など経営不安の増加

設備の老朽化や人材不足などに伴う経営不安をもつ企業が増加し、先行き不安を解消するためにM&Aが検討されるようになったのも件数増加の要因といえるでしょう。

中小企業庁が発表した「2018年度 中小企業白書」によると、設備投資が不足している状況が強くなっています。長年の経営で設備が老朽化しているものの、投資に充てられる資金が不足しているという状況も考えられるでしょう。

また、中小企業においては人材不足も深刻です。東京商工会議所が発表した「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」によると、約68%の中小企業が人材不足を感じています。人手不足を感じている中小企業のうち、21%が「事業運営の具体的な支障が生じている(納期遅れ、品質・サービスの低下等)」、18.7%が「事業の拡大(新規顧客や新規市場の開拓)を見送った」と回答し、事業への影響が出ている企業も多いです。

設備や人材は企業を支える重要な経営資源であり、これらに関する課題は先行きの不安につながるでしょう。将来的な経営継続が難しい企業が増えたとき、M&Aを検討する企業が増える可能性があります。

M&Aを支援する公的機関やアドバイザリー会社の増加

M&Aが現実的な経営戦略として浸透してきたことで、M&Aを支援する公的機関やアドバイザリー企業が増えています。

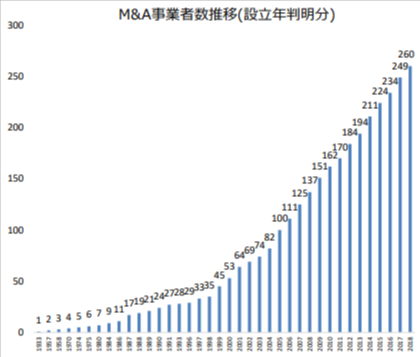

中小企業庁が発表した「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」によると、M&A事業者数は2018時点で260社あり、1933年から毎年増加しています。

引用:中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題|中小企業庁

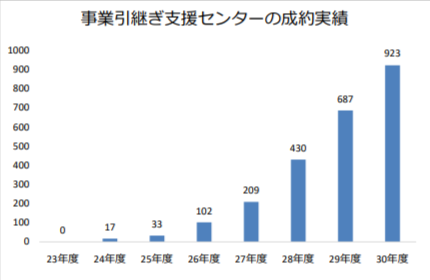

また、国が運営している事業承継・引継ぎ支援センターの成約実績は年々増加しており、M&Aを選択する企業が増えていることがわかります。

引用:中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題|中小企業庁

支援機関や事業者の増加だけではなく、事業承継を対象とした補助金制度や税制などによる支援も行われています。M&Aを選択しやすい環境が整ったことも、件数増加の要因といえるでしょう。

M&Aの認知拡大やイメージの変化

M&Aは、大企業が選択する場合が多く、企業規模によっては自社には関係ないものと思われる傾向がありました。現在では、個人でも実施できるようになり、多くの企業が経営戦略のひとつとしてM&Aを認知しています。

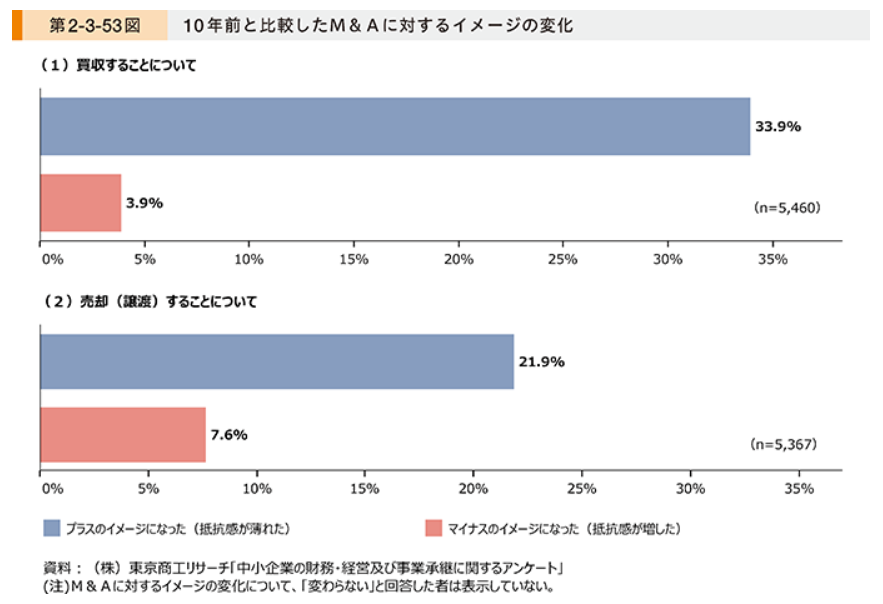

M&Aに対するイメージにも変化が見られています。経済産業省が発表した「2021年版 中小企業白書」によると、売却や譲渡に対するイメージがプラスに変わりつつあることがわかる結果が出ました。

M&Aの認知が広まりながら、イメージがプラスに転換していることから、積極的に検討する企業が増えているといえるでしょう。

M&Aプラットフォームの登場

M&Aの認知拡大に伴って、インターネット上で買手と売手がマッチングできるプラットフォームが登場しました。

買手・売手をプラットフォーム上で条件を絞り込んで検索でき、日本全国や海外から相手先を見つけられます。マッチングした相手先との交渉には第三者が介入しないため、プラットフォーム内のサービスや機能を活用しながら、スピーディーにM&Aを進められるのがメリットです。

支援会社やFA(ファイナンシャルアドバイザー)などの専門家を仲介せずにM&Aを実現できる点で、ニーズが高まればさらにM&A件数が増加するかもしれません。

M&Aの現状から予測される今後の動き

M&Aの現状として国内企業同士(IN-IN)・国内企業から海外企業(IN-OUT)・海外企業から国内企業(OUT-IN)それぞれが増加傾向にあります。

今後のM&Aについても、件数は増加傾向が続いていくと予想されています。後継者の不在や人手不足などの課題は根深く、即座に解消されるものではないため、経営課題を解決するために売手はM&Aがより現実的な選択肢となるでしょう。

買手においても、市場を開拓するための海外進出や、マーケットシェアを高めるための戦略としてM&Aは効果的な手法です。M&Aのメリットがより広く認知されれば、経営戦略として積極的に採用される可能性があります。

あくまで予測であるため、今後の動向に注目しながら、自社でのM&Aの可能性を探っていくのがよいでしょう。

M&Aの成功事例3選

最後に、M&A成功事例を3つ紹介します。

-

- ソフトバンクグループによるアーム・ホールディングスの買収

- ファミリーマートとユニーの経営統合

- キリンホールディングスによるコカ・コーラアマティルの株式取得

ソフトバンクグループによるアーム・ホールディングスの買収

ソフトバンクグループによる「アーム・ホールディングス(Arm Holdings)」の買収は、2016年7月に発表され、約3.3兆円(約243億ポンド)という巨額の取引となりました。このM&Aは、当時の日本企業による海外企業買収としては過去最大規模のもので、世界的に注目を集めました。

アーム・ホールディングスは、スマートフォンやタブレット、IoT(Internet of Things)デバイスに使用される低消費電力の半導体設計を専門とする企業で、その設計技術はApple、Samsung、Qualcommなどの大手テクノロジー企業に広く採用されています。

ソフトバンクグループは、この買収を通じて、急成長するIoT市場でのプレゼンスを強化し、未来のテクノロジーの基盤を築くことを狙いました。

ソフトバンクの創業者である孫正義氏は、IoT市場が爆発的な成長を遂げると予測し、アームがその中心的役割を果たすと見込んでいました。アームは、低電力で高性能な半導体設計技術に強みがあり、スマートフォンだけでなく、スマートホームデバイス、自動車、ヘルスケア、産業機器など、幅広い分野での応用が期待されていました。

買収後、ソフトバンクはアームの独立性を尊重し、事業運営を継続しつつ、成長を加速させるために技術開発への投資を強化しました。また、アームはデータセンターや自動運転車、AIなどの新たな分野への進出を目指し、半導体市場における地位をさらに強化しました。

引用元:https://toyokeizai.net/articles/-/127805?display=b

ファミリーマートとユニーの経営統合

ファミリーマートとユニーの経営統合は、2016年9月に完了し、「ユニー・ファミリーマートホールディングス」という新たな持株会社が誕生しました。この経営統合は、競争が激化する日本のコンビニエンスストア業界において、両社の強みを活かし、競争力を強化するための戦略的な動きでした。

統合の背景には、日本国内のコンビニ市場が成熟化し、競争が一段と激しくなる中で、店舗運営の効率化や商品調達力の強化が急務であったことがあります。特に、ファミリーマートは、全国に1万8,000店以上の広範な店舗網を展開しており、仕入れや物流のコスト削減を図ることで利益率の向上を目指しました。一方、ユニーは、スーパーマーケット事業を強みとしており、より多様な商品ラインアップを提供することで、顧客層の拡大を目指しました。

この経営統合によって生まれた主なシナジー効果は、商品の共同調達や物流効率の向上、店舗開発の最適化です。ファミリーマートは、ユニーが持つ生鮮食品や日用品の調達力を活用し、コンビニエンスストアでの品ぞろえを強化することができました。また、ユニーはファミリーマートの効率的な店舗運営ノウハウを取り入れることで、スーパーマーケット事業の改善を図りました。

引用元:https://www.family.co.jp/company/news_releases/2016/20160203_04.html

キリンホールディングスによるコカ・コーラアマティルの株式取得

2021年、キリンホールディングスはオーストラリアの飲料大手「コカ・コーラアマティル(Coca-Cola Amatil)」の株式を取得しました。この取引は、キリンがオーストラリアおよびニュージーランドの飲料市場におけるシェアを拡大する戦略の一環として実施されました。コカ・コーラアマティルは、オセアニア地域でのコカ・コーラ製品の主要なボトラー(製造および販売会社)であり、炭酸飲料や無糖飲料、ボトル入りの水など、幅広い飲料カテゴリーに強みを持っています。

この買収により、キリンはコカ・コーラ製品の広範な販売網を活用することが可能になり、これまでに培った自社ブランドの飲料をオーストラリアとニュージーランド市場でより効率的に展開することが期待されています。特に、キリンはこの地域で既に持つビールや清涼飲料の事業と、コカ・コーラアマティルの飲料事業を融合させることで、飲料ポートフォリオ全体の強化を図っています。

このM&Aにより、キリンは飲料市場の競争力を高めると同時に、地域の消費者ニーズに合わせた製品展開を強化し、今後の事業拡大に向けた基盤を築いています。

コカ・コーラアマティルの既存の顧客基盤や流通チャネルを活かし、双方のシナジーを創出することが期待されています。また、オーストラリアやニュージーランド市場では、持続可能な製品開発や環境保護活動が重視されており、キリンはこれらの分野でもリーダーシップを発揮することを目指しています。

引用元:https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2009/0209_01.html

M&Aの現状を理解したうえで事業承継を検討しよう

M&Aの現状は、国内企業同士(IN-IN)・国内企業から海外企業(IN-OUT)・海外企業から国内企業(OUT-IN)ともに件数が増加傾向にあります。

後継者問題や経営不安の解決に効果的な方法として認知が広まり、M&Aを支援する公的機関や事業者、プラットフォームの登場を受けて、これまでよりも身近な手法になりました。

M&Aは専門家の仲介で進めるのが一般的であるため、どの事業者に依頼するかが重要です。「TSUNAGU」では、条件に適した会社を複数社提案し、最適なマッチングを実現しています。着手金なしで成果報酬のみという利用しやすい料金を設定しているため、まずは気軽にお問い合わせください。

【メタディスクリプション】

本記事では、M&Aの現状として国内企業同士・国内から海外・海外から国内の件数推移や傾向を解説します。件数が増加している理由や今後の予測なども解説するため、M&Aを詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。