事業再生とは?具体的な手法や企業再生との違いも解説

事業再生と企業再生は、経済の変化や市場の厳しい競争に直面した際、企業が取り得る戦略的な選択肢です。ただし、これら2つの概念は混同されがちです。

事業再生は、特定の事業単位や事業領域に焦点を当てて改革を実行するための活動を指すのに対し、企業再生は企業全体の経営再建を目的とした取り組みを指します。

事業再生を行うには、金融機関の協力を得たり、専門家に助言を求めたりすることで、財務状況の改善や収益性の向上を目指す方法があります。手順としては、現状の把握から再生計画の策定、資金確保、そして実行に移すというステップが考えられます。

本記事では、事業再生と企業再生の違いと、事業再生のさまざまな手法や手順について詳しく解説します。

事業再生とは

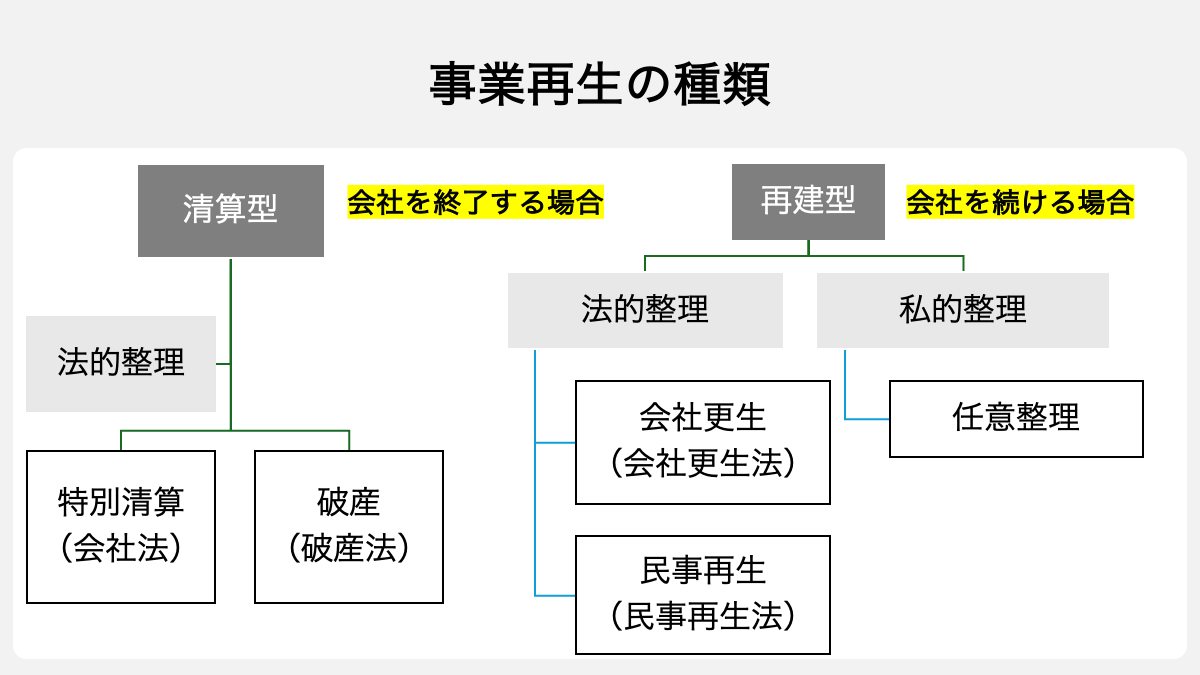

経営上の困難に直面した企業がその状況を解決する事業再生の手続きには、主に再建型と清算型の2つのアプローチがあります。

再建型は、企業がその事業の継続可能性を模索し、利益を生み出す能力を回復させるための手続きです。この手続きでは、経営の改善、財務の最適化、事業構造の再編成などを通じて、企業の持続的な成長と発展を目指します。民事再生法に基づき裁判所の監督の下で行われることが多く、経営者が主体となり、債権者や関係者の合意を得ながら再生計画を策定し、実行に移します。

一方の清算型では、事業を停止させ、企業の事業や資産を売却して債務を清算することを目的とします。このアプローチは、事業の継続が現実的ではないと判断された場合に採用されます。具体的には、破産手続きや特別清算などがこれに該当し、手続きが完了すると企業はその法人格を失うことになります。

事業再生のタイミング

事業再生の適切なタイミングを見極めることは、企業の将来性と存続にとって極めて重要です。資金繰りに行き詰まり、金融機関からの借入金の返済が困難な状況に陥る前に、事業再生の必要性を認識することが望ましいといえます。

資金繰りの問題は多くの場合、事業における根本的な問題や市場環境の変化、競争の激化などに起因しています。そのため、単に資金を調達するだけでなく、事業モデルの見直しや市場戦略の再構築、コスト構造の最適化といった根本的な改善策を講じる必要があります。事業再生のプロセスにおいては、問題点を迅速に特定し、実行可能な解決策を立案することが重要なのです。

また、事業再生のタイミングは、外部環境の変化にも左右されます。例えば技術革新や消費者のニーズの変化、法改正といった外部環境の変化によって、事業の将来性が大きく影響を受ける場合があるのです。これらの変化に対して柔軟に対応し、事業再生に最適なタイミングを捉えるためには、市場動向や業界のトレンドを常に注視し、先見の明を持って行動する必要があります。

早期に事業再生に取り組むことは、企業に新たな成長の機会をもたらす場合があります。例えば、不採算部門の見直しや新たなビジネスモデルへの転換により、企業はより競争力のある事業体へと変貌を遂げることができます。また、事業再生を通じて、企業は業務の効率化を図り、コスト削減や生産性の向上を実現することも可能です。

つまり、事業再生による取り組みは、企業の持続可能な成長を支える基盤となるでしょう。

事業再生の条件

事業再生を行うにあたって、特定の法的条件が設けられているわけではありません。事業再生の鍵となるのは、その事業が継続可能かどうかを見極めることです。事業の継続可能性を見極めるためには、事業の現状を把握して将来性を評価したうえで、実行可能な再生計画を策定してみることが重要です。

事業再生は、単に財務構造を改善するだけでなく、経営戦略そのものを見直すことによって、再度市場に求められる事業として復活させるための包括的な取り組みであると認識しておきましょう。

企業再生との違い

事業再生と企業再生の違いは、その対象にあります。事業再生は特定の事業を対象にしているのに対し、企業再生は企業全体を対象としています。

ただし、事業再生と企業再生は、経営の健全化と事業の見直しを図るという共通点を持っています。

事業再生の手法

事業再生の手法には、法的再生と私的再生という2つの大きなカテゴリーがあります。

ここでは、法的再生、私的再生の順に解説します。

法的再生

法的再生は法的手段によって裁判所の監督の下で行われる事業再生のことで、企業が資金繰りに行き詰まっている場合に用いられます。

法的再生のメリット

- 公平性が保たれる

- 債権者間の合意が必要な場合に有効

- 再生計画が実行されれば、債務が免除される可能性がある

法的再生のデメリット

- 手続きが複雑で時間がかかることがある

- 高額な費用がかかることがある

- 企業のイメージに悪影響を及ぼすことがある

法的再生には、以下のような6つの手法があります。それぞれについて順に解説します。

- 民事再生

- 会社更生

- 破産

- 特別清算

- 特別清算

- M&A(再生型)

また、私的整理の手法の一環として、以下の2つの手法もあるため、まとめて解説します。

- 特定調停

- M&A(再生型)

民事再生

民事再生は、経済的に困難な状況にある企業が抱える債務の一部免除や弁済猶予などによって、事業の継続を目指す法的手続きです。

民事再生の手続きを通じて、現経営者が再生計画を策定し、裁判所や利害関係者の同意を得ることで、企業の再建を図ります。

民事再生法に基づいて進められるこの手続きは、倒産の危機に瀕している中小企業にとって、経営の継続と再建のチャンスとなります。裁判所の監督の下、債権者との交渉が可能になり、事業の再生に必要な資金調達の道が開かれることも期待できます。

会社更生

会社更生は、経営危機に直面している株式会社のみに適用される再生手法です。裁判所が手続きを監督し、名指しされた更生管財人が企業の再生プロセスを管理します。

会社更生の手続きを通じて、企業は新たな経営陣による経営の立て直しを図ります。会社更生法に基づくこの手続きは、企業が抱える財務上の問題を解決し、事業活動を継続するための構造的な改善を目指します。

通常は経営陣が交代となり、新たな経営戦略とともに財務状況の健全化が進められ、会社の事業の再建を図る形を取ります。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所を通じて行われる、比較的小規模な負債を持つ企業向けの再生手法です。この手続きでは、調停委員が債権者と債務者の間に立ち、双方が納得できる返済計画の合意に向けて調整を行います。

特定調停を利用することで、企業は裁判所の監督の下、比較的迅速かつ簡易的に債務問題の解決を図ることができます。

特定調停の手続きを通じて、企業は運転資金の確保や事業活動の継続を目指しながら、債務負担の軽減を期待できます。特定調停は、資金繰りに窮してはいるものの、事業自体は健全である小規模企業にとって特に有効な選択肢となります。

破産

破産は、回復不可能な財務状況に陥った企業が、その財産を清算し、法的に債務を整理するための手続きです。

破産の手続きを通じて企業は法人格を失うため、事実上の経営終了となります。破産手続きは裁判所の監督下で行われ、企業の財産は債権者に公平に分配されます。企業は手続き過程で全ての事業活動を停止し、経営から完全に手を引くことになるため、破産は最終手段とされます。

特別清算

特別清算は、債務超過や経営の継続が不可能と判断された場合に、企業が選択する清算手続きの1つです。

通常の破産手続きよりも迅速かつ効率的に債務を清算することが可能です。特別清算では、企業は自らの意志で清算手続きを開始し、資産の売却や債権の回収を通じて、可能な限り多くの債務を返済します。

特別清算の手続きにおいては、企業が持つ最大限の財産を債権者に還元することを目指します。そのため特別清算は、企業が直面している財務的な困難を解決し、関係者間での合意に基づく清算を実現するための有効な手段とされています。

M&A(再生型)

再生型M&Aは、経営危機に瀕した企業が他の企業に買収されることにより、新たな資本と経営資源を獲得し、事業の再生を目指す手法です。このアプローチでは、買収する企業が再生に必要な資金や技術、人材などを提供し、買収される企業は新たな経営戦略の下で再建を目指します。

再生型M&Aには、企業再生方式、事業譲渡方式、会社分割方式といった複数のスキームがあり、それぞれの状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。再生支援が得意な事業会社が介入することで、困難な状況を乗り越え、事業の持続可能性が確保されること、また、新たな道が開かれることが期待されます。

再生型M&Aは難易度が高いものの、適切に実施されれば企業にとって貴重な再生の機会になるでしょう。

私的再生

私的再生は、企業が法的手続きに頼らず、自主的に債務再編や経営の改善を図る手法です。この手続きにおいては、企業と債権者間で直接交渉が行われ、債務の返済条件の見直しなどを通じて財務健全化を図ります。

私的再生には次のようなメリット・デメリットが存在します。

私的再生のメリット

- 柔軟性と迅速性:法的手続きを経ずに、企業と債権者との間で直接交渉が可能

- 信用情報の保護:法的手続きと比べて、企業の信用情報への影響が少ない

- 事業活動の継続性:交渉を通じて、事業の継続を比較的容易に実現可能

私的再生のデメリット

- 全債権者の合意が必要:全ての債権者の合意が必要であるため、交渉が難航する恐れがある

- 法的強制力の欠如:合意に至らない場合、他の手段を検討する必要があり、手続きが長期化する可能性がある

私的再生の具体的な手段としては、以下の3つの手法が挙げられます。それぞれについて、順に解説します。

- 私的整理ガイドライン

- 中小企業再生支援協議会

- 事業再生ADR

私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインとは、企業と債権者が債務再編について協議する際の基本的なルールや手順を定めたものです。このガイドラインは企業の自主的な再生を支援し、債務問題の解決に向けて透明性と公正性を確保することを目的に設けられました。

私的整理ガイドラインに沿った交渉では、企業と債権者との間で情報の開示や返済計画の提案などが行われ、双方の合意の下で債務再編が進められます。私的整理ガイドラインを活用することで、企業は信頼を損ねることなく、スムーズに債務問題を解決することが可能になります。

中小企業活性化協議会

中小企業再生支援協議会(旧中小企業再生支援協議会)は、中小企業の再生を支援するために設置された機関です。この協議会は、専門家や金融機関、地方自治体などが協力して運営しており、中小企業が抱える経営問題や財務問題の解決に向けて、アドバイスや具体的な支援を提供しています。

協議会を通じて、中小企業は財務改善計画の策定支援や債務再編に関するアドバイスを受け、事業の持続可能性を高めるための具体的な手段を得ることができます。

事業再生ADR

事業再生ADRは、裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)を活用して企業の再生を図る手法です。この手続きでは、中立的な第三者機関が仲介役となり、企業と債権者間の交渉を支援します。

事業再生ADRを利用することで、双方が納得できる再生計画の策定や債務再編に向けた迅速かつ効率的な解決を期待できます。また、ADR手続きはプライバシーが守られた状況下で行われるため、企業の信用情報や業務運営への影響を最小限に抑えることができるというメリットもあります。

事業再生ADRとは

事業再生ADRは、過剰債務を抱える企業とその債権者間の調整を円滑に進めることで、企業の再生を支援する制度です。

事業再生ADRは、民間の専門家が中立的な立場から介入し、双方の合意に基づく再生計画を策定・実行することによって企業の事業継続や再建を目指します。

事業再生ADRのメリット

事業再生ADRには、以下のようなメリットがあります。

・手続きの進めやすさ

事業再生ADRでは裁判所を通さずに紛争解決を図ることができるため、迅速かつ柔軟に手続きを進められます。関係者間での素早い合意形成が可能となり、時間とコストの削減を期待できることが大きなメリットです。

・税務上のメリット

事業再生ADRを通じて債務が免除された場合、債務者企業は債務免除益に関する税務上の特例を受けることができます。また、債権者は債権放棄の無税償却が可能になることがあります。これにより、両者ともに税務上の負担が軽減されるため、経済的な回復を図りやすくなります。

・商取引の継続性

事業再生ADRは、原則として金融債権者との間での調整が中心であるため、商取引債権者(取引先など)との取引を継続することが可能です。このため、事業活動を継続しながら再生を図ることができ、事業の存続と発展につなげることができるというメリットがあります。

事業再生ADRのデメリット

事業再生ADRの利用には多くのメリットがある一方で、次のようなデメリットもあることに注意が必要です。

・業務委託費用などの報酬が発生する

事業再生ADRを進めるにあたり、専門家への報酬やその他の業務委託費用が発生します。企業の財務状況によっては、これらのコストが重大な負担となる可能性があります。特に資金繰りが厳しい企業にとっては大きなデメリットになるでしょう。

・合意形成の難易度

事業再生ADRでは、全債権者の合意が必要になる場合が多いため、多数の債権者が関与している場合には、合意形成までに時間がかかることがあります。また、一部の債権者から合意を得られない場合、再生計画の実行が困難になることもあり得ます。

・法的強制力の欠如

事業再生ADRはあくまで当事者間の合意に基づく手続きであり、法的な強制力を持ちません。そのため、合意に至らない場合は他の手段を検討する必要があります。この状況に陥ると手続きが長期化し、最終的な解決までに時間とコストがさらにかかるというデメリットがあります。

事業再生ADRの手続き・流れ

事業再生ADRの手続きは、企業が直面する財務危機や経営上の困難を解決するために重要です。ここでは、事業再生ADRの手続きの流れを解説します。

⑴ 申請

事業再生ADRは、企業または債権者が、認証されたADR機関に公式な申請を行うことから始まります。この申請によって、企業は直面している財務的な困難や経営上の問題を解決する意志があることを示します。申請書には企業の基本情報や財務状況、再生を求める理由などを記載します。

⑵ 事前協議

申請後、ADR機関は企業と債権者の間で初期の協議を行います。この段階では、双方の期待値や事業再生に関する基本的な方向性が話し合われます。事前協議は、後続の手続きをスムーズに進めるために重要なステップです。

⑶ 再生計画の策定

中立的な専門家やアドバイザーが企業の現状を詳細に分析し、債権者と綿密に協議を行いながら具体的な再生計画を策定します。この計画には、財務再構築や事業の再編、コスト削減、資産売却など、企業の再生に必要なさまざまな措置が含まれます。

⑷ 合意形成

策定された再生計画に基づき、すべての関係者が合意することを目指します。この段階では、ADR機関が債権者と密接に協力し、再生計画に対する支持を集めるための交渉が行われます。合意形成は事業再生手続きの中で最も困難なステップの1つです。

⑸ 実行と監視

再生計画が合意されると、いよいよ実行に移されます。この段階では、ADR機関が計画の実施を監視し、計画通りに進行しているかを確認します。計画には、定期的な進捗報告や、必要に応じた調整が含まれることがあります。

事業再生ADRの手続きを通じて、企業は財務的な困難を克服し、経営の安定を取り戻すことが可能になります。ただし、再生を確実にするためには、適切な準備と専門家との綿密な協力が不可欠です。事業再生ADRは、企業が新たなスタートを切るための強力なツールとなり得ますが、その過程は複雑なため慎重に進める必要があるのです。

事業再生ADRの活用事例

最後に、事業再生ADRの活用事例として、次の2社の事例を紹介します。

- 株式会社文教堂グループホールディングス

- 児玉化学工業株式会社

<事例> 株式会社文教堂グループホールディングス

2019年6月、株式会社文教堂グループホールディングスおよび子会社の株式会社文教堂は、厳しい事業環境に直面するなか、財務体質の改善と事業の継続を目指して、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続、いわゆる事業再生ADRの申請を行いました。

この手続きは一般社団法人事業再生実務家協会によって受理され、取引金融機関に対しては借入金の元本返済の一時停止を通知することになりました。事業再生の過程では、事業の再構築と東京証券取引所への上場維持を目指していました。

事業環境の変化、特に書籍市場の縮小が続くなか、文教堂は販売強化策やアニメ事業の展開など、さまざまな改善策を試みましたが、継続的な赤字と債務超過に陥った状況にありました。その結果、東京証券取引所から上場廃止の猶予期間入りの指定を受けるに至ったのです。そこで、企業は事業再生ADRを活用して財務体質の抜本的な改善を図り、債務超過の解消と上場維持を目指す決断をしました。

出典: 事業再生 ADR 手続の正式申請及び受理に関するお知らせ

<事例>児玉化学工業株式会社

児玉化学工業株式会社は、財務体質の改善と信用力の回復、さらには収益体質の強化を目指し、2020年1月に事業再生ADRを申請しました。

この申請は一般社団法人事業再生実務家協会によって受理され、対象となる全ての金融機関との間で事業再生計画の策定と合意形成を行い、事業再生計画が成立しました。また、エンデバー・ユナイテッド株式会社をスポンサーとして迎え、10億円の普通株式と20億円のA種優先株式の発行を含むスポンサー契約の締結にも成功しました。

事業再生ADRは児玉化学工業にとって重要な転機となり、第三者割当による新株式の発行を通じて、財務基盤の強化と事業の再構築も実現したのです。

児玉化学工業の事例は、事業再生ADRが企業にとってどれほど有効な手段であるかを示しています。

出典: 事業再生ADR手続の成立、スポンサーへの債権譲渡による金融支援 及び特別利益(債務免除益)の計上に関するお知らせ

事業再生の流れについて

事業再生は、企業が直面する財務的困難からの脱却と経営基盤の再構築を目指す手続きです。ここでは、事業再生の流れをステップごとに解説します。

- 1.現状の把握

- 2.再生方針の決定

- 3.再生後の事業計画策定

- 4.スポンサーや資金確保

- 5.再生手続きの実行

現状の把握

事業再生の第一歩は、会社の現状を正確に把握することです。これには財務状態や市場環境、運営の効率性など、企業が直面する諸問題についての詳細な分析が含まれます。企業は自社の財務報告や営業成績、市場の動向について徹底的に検証し、その結果を基に現状の把握に努めます。

再生方針の決定

現状把握後、企業は再生の方針を決定します。再生方針決定の段階では、法的再生や私的再生など、利用可能な再生手続きの選択肢を検討し、企業の状況に最適な手段を選択します。この際、企業の財務状態や将来の経営見通し、利害関係者との関係に基づいて選択することが重要です。

再生後の事業計画策定

再生方針が決定したら、具体的な事業再生計画を策定します。事業計画には、目標の設定や実行スケジュール、予想される効果などを盛り込み、通常3年程度の中期的な改善計画を立案します。計画策定には、収益性の改善やコスト構造の最適化、事業ポートフォリオの調整なども考慮されます。

スポンサーや資金確保

事業再生計画が成功するかどうかは、多くの場合、新たな資金を確保できるかどうかに左右されます。そのため、企業は金融機関からの追加融資や新たなスポンサーの獲得を検討する必要があります。資金調達には、株式発行や新規ローン、あるいは既存の債権者との交渉による債務再構築などの手段があります。

再生手続きの実行

再生計画を具体的に実行するには、債権者の承認が必要です。計画が債権者によって承認された後、企業は計画に基づいて再生手続きを実行します。実行される内容としては、経営改善措置の実施、資産の売却、新たなビジネス戦略の展開などがあります。

事業再生は複雑で時間を要する手続きですが、適切に実施されれば企業に新たな機会をもたらし、長期的な成長と安定を実現できる可能性があります。

事業再生を成功させるためのポイント

事業再生を成功させるためのポイントはいくつかありますが、特に重要なのが以下の2つです。

- 金融機関やスポンサーの協力を得る

- 事業再生コンサルなどの専門家へ相談する

金融機関やスポンサーの協力を得る

事業再生の手続きにおいては、財務基盤の強化と流動資金の確保が必須です。

これらを実現するには、金融機関や潜在的なスポンサーとの積極的な交渉が欠かせません。金融機関からの追加融資や条件の見直し、スポンサーからの資金や経営資源の提供は、事業再生の成功において重要な役割を果たします。

大切なのは、信頼関係の構築とコミュニケーションです。企業は自社の現状と将来計画を正直に伝え、金融機関やスポンサーとの間に信頼関係を築くことが重要なのです。

事業再生コンサルなどの専門家へ相談する

事業再生の手続きは複雑であり、法律や財務、経営などさまざまな専門知識が必要となります。

そのため、事業再生コンサルタントや弁護士、会計士などの専門家への相談が必要不可欠です。これらの専門家からは、事業再生計画の策定や債務再編、資金調達戦略の立案など、企業が直面する課題を解決するための具体的なアドバイスを受けられるでしょう。また、金融機関やスポンサーとの交渉においても、専門家は企業の代理人として活動し、企業にとって有利な条件を引き出してくれます。

事業再生を成功させるためには、これらのポイントを押さえつつ、事業再生計画を確実に実行することが重要です。金融機関やスポンサーの協力を得たうえで専門家に相談すれば、企業は困難な状況を乗り越え、新たな成長の道を切り開くことができるでしょう。

まとめ

事業再生と企業再生は、その対象に違いがあります。事業再生が特定の事業を対象にしているのに対し、企業再生は企業全体を対象にしているのです。

事業再生は特定の事業に焦点を当て、収益性の向上やコスト削減を目指します。対する企業再生は企業全体に着目し、財務改善や組織再編、経営戦略の再構築などによる再生を目指します。

事業再生を成功させるには、金融機関やスポンサーとの緊密な協力関係が不可欠であり、外部の専門家やコンサルタントの助言が必要になることもあるでしょう。事業再生には、法的再生や私的再生といったさまざまな手法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。例えば事業再生ADRは、裁判所を通さずに債務再編が可能であるなどのメリットがある一方で、専門家への報酬や業務委託費用が発生するといったデメリットもあるため注意が必要です。

本記事では、事業再生の手法や手順を詳しく解説し、それぞれの手法が企業にどのような影響をもたらすかについて説明しました。

重要なことは、自社の現状をいかに正確に把握し、最適な事業再生手法を選び、実行に移すかという点です。また、事業再生手続きをスムーズに進めるためには、債権者などの関係者との積極的なコミュニケーションや交渉が鍵となります。

事業再生は企業を復活させる可能性がある重要な手法であることをしっかりと認識しておきましょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。