【調査分析】福井のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】福井のM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、福井県におけるM&Aや事業承継の現状を詳しく解説しつつ、円滑な事業承継に向けた具体的な進め方や相談先などをご紹介します。

福井のM&A・事業承継の状況

福井の後継者不足の状況

地域・業種別の特徴

福井県の後継者不在率は52.7%で過去最低を更新し、前年比0.1ポイント低下と5年連続で改善傾向が続いています。年代別では40代と50代の後継者不在率が前年から1.9ポイント低下し、全年代で最も大きく改善しました。これは、中年層の経営者が事業承継の重要性を認識し、後継者の選定を進めている表れと言えるでしょう。一方、業種別ではサービス業が前年比4.6ポイント減と大幅に改善した一方、不動産業は8.8ポイント増と悪化するなど明暗が分かれました。サービス業では、人材不足を背景に、M&Aによる事業拡大や人材確保の動きが活発化している可能性があります。このように福井県の後継者問題は着実に改善に向かっていますが、年代や業種による課題の差異が浮き彫りになりつつあるのが現状です。各企業の実情に合わせたきめ細かな支援が求められていると言えるでしょう。

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

事業承継の就任経緯は「同族承継」が43.8%でトップですが、「M&Aほか」が3年連続で増加しており、「脱ファミリー」の動きが続いています。親族内での承継が難しくなる中、親族外承継、特にM&Aによる事業承継が増加傾向にあるのです。第三者承継を希望する企業に対し、マッチング支援の強化やデューデリジェンスへの助成など、M&Aを後押しする施策の拡充が望まれるところです。また、後継者が決まっても、経営者と後継者の方針の違いなどから承継に行き詰まるケースも少なくありません。円滑な事業引継ぎに向け、承継前の準備から承継後の経営サポートまで、専門家による伴走型支援を充実させることが重要と言えます。事業承継は一朝一夕にはできません。計画的に進めていく必要があるのです。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:福井県「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231101_39.pdf(2024年3月28日閲覧)

福井の休廃業・解散の動向

2019年の福井県における企業の休廃業・解散件数は327件で、前年比26.7%増加し、2年ぶりの増加となりました。同年の休廃業・解散件数は、倒産件数の7.3倍に上り、休廃業・解散と倒産の件数がともに増加したのは2012年以来7年ぶりのことです。景気回復基調の中にあっても、休廃業・解散企業の増加は止まらない状況が続いています。休廃業した企業の代表者の年代は、「70代」が34.1%で最多で、「80代以上」を含めた「70代以上」の割合は48.6%と過去最高となりました。高齢経営者の引退が休廃業・解散の大きな要因となっているようです。業種別では、「サービス業」が24.8%で最多で、「小売業」「建設業」が続きます。地域の生活に密着した業種で休廃業が相次いでいる状況がうかがえます。また、業歴別では「30年以上50年未満」が100件で最多で、「50年以上」の割合は約3割を占めました。長く事業を営んできた老舗企業の休廃業が目立つ結果となっています。

人口減少や後継者不足が深刻化する中で、休廃業はさらに増加することが予想されます。地域経済の空洞化を食い止めるためにも、事業承継の円滑化に向けた取り組みが急務と言えるでしょう。特に、事業用資産が乏しい小規模企業の事業承継は困難を極めます。経営資源の引継ぎを支援するなど、個々の企業の実情に寄り添ったサポートが必要です。事業を畳むにしても、可能な限り雇用や技術を引き継ぐための方策を検討すべきでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画 : 福井県「休廃業・解散」動向調査(2019 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s200301_39.pdf(2024年3月28日閲覧)

福井の人手不足状況

福井県の正社員が不足していると回答した企業の割合は57.4%で、北陸3県の中で最も高く、全国でも4番目に高い水準でした。深刻な人手不足が地域経済の足かせになっている状況が浮き彫りとなっています。業種別では、「運輸・倉庫」が100%、「金融」が66.7%、「建設」が61.0%と高い不足割合を示しました。運輸業では長時間労働などの悪条件から敬遠される傾向が強く、建設業も若年層の入職者が減少傾向にあります。人材の確保・育成が急務と言えます。一方、「小売」「サービス」は2年連続で低下したものの、「サービス」は53.8%と依然高い水準です。非正規雇用の割合が高いことが影響しているのかもしれません。企業規模別では、大企業の56.4%が正社員不足を感じており、中小企業や小規模企業に比べて不足感が高い結果となりました。人材の奪い合いが激化している状況がうかがえます。小規模企業でも正社員の39.2%、非正社員の約3割が不足と回答しており、深刻さは企業規模を問わず広がっているようです。

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

福井県内の企業の人手不足感は石川県を8.9ポイント上回るなど、北陸3県の中でも際立って高い状況です。景気回復と人口減少を背景に、人材確保難と人件費上昇が中小企業の収益に影響を及ぼす懸念があります。人手不足は今や経営上の最大のリスクの一つと言っても過言ではないでしょう。このような人手不足を解消する手段の一つとして、M&Aが注目されています。事業の拡大や多角化を通じて、人材を獲得するという狙いです。特に、異業種からの人材獲得は、新たな発想やノウハウの導入にもつながります。M&Aにより、優秀な人材を引き継ぐことで、人手不足の解消につながることが期待されます。ただし、人材の引継ぎがうまくいかないケースもあるため、従業員とのコミュニケーションを丁寧に行い、モチベーションを維持することが重要です。人材の融和なくして、M&Aの成功はありません。人材の承継をいかにスムーズに行うかが、M&A成功のカギを握ると言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画 : 北陸 3 県、人手不足に対する企業の動向調査(2018 年 4 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s180601_38.pdf(2024年

福井でのM&A成約事例5選

以下は、福井で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1.ルックスオティカによる福井めがね工業の買収

2018年にイタリアのルックスオティカが、福井県鯖江市を拠点とするメガネフレームメーカー、福井めがね工業を買収。

この買収により、ルックスオティカは日本市場でのメガネ製品のシェアを拡大する戦略を取りました。

福井めがね工業は、職人技術と高品質な製品で世界的に評価されており、特にアジア市場への拡大に貢献する狙いがありました。

これにより、地元企業とグローバル企業が協力し、技術力の融合が進みました。

引用元:日本経済新聞

2.前田工繊株式会社が釧路ハイミールの全株を取得

前田工繊は、北海道釧路市に本社を置くフィッシュミールや魚油の製造・販売を行っている「釧路ハイミール」を買収しました。

釧路ハイミールは、1984年に設立され、商品ブランド「ハイミール」として知られており、安定した仕入先と販売先、高品質なフィッシュミール製造技術を有しています。

前田工繊は、グループの新規事業「ヘルスケア」分野の一環として、同社の製品が食の安全や健康意識の高まりに貢献できると考え、今回の買収に踏み切りました。

引用元:https://maonline.jp/news/20180919b

3.サカイオーベックスが安井を譲受

サカイオーベックスは、東京都に本社を持つ繊維製品製造加工会社「安井」を買収しました。同社の年商は約14億円。

サカイオーベックスは、テキスタイル事業を成長戦略の中心に据え、この買収によりユニフォーム分野での新規顧客獲得や販路拡大を図り、商品企画力の強化やサプライチェーンの活用を通じて、新たなビジネスチャンスの創出を目指しています。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26693790Y8A200C1LB0000/

4.日本ピーエスとエッチアンドビーシステムのM&A

日本ピーエスは、東京に拠点を置く非破壊検査機器の開発会社「エッチアンドビーシステム」を買収しました。

この企業は、超音波を用いて橋梁の劣化を検査する技術を持ち、売上高は約1億円です。

日本ピーエスは、橋梁検査技術の強化を図り、老朽化した橋梁の点検や補修の需要に対応することを目指しています。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXLASJB28H5B_Y7A820C1LB0000/

5.江守情報が日本ケミカルデータベースを買収

江守コーポレーションは、傘下の「江守情報」を通じて、東京に本社を置く「日本ケミカルデータベース」(JCDB)を買収しました。

同社は、化学物質情報や法規制データベースの開発を行っており、江守情報は、JCDBとの業務提携を通じて、今後も大規模案件への対応を強化する方針です。

引用元:https://www.emori.co.jp/wp-content/uploads/20160701_JCDB.pdf

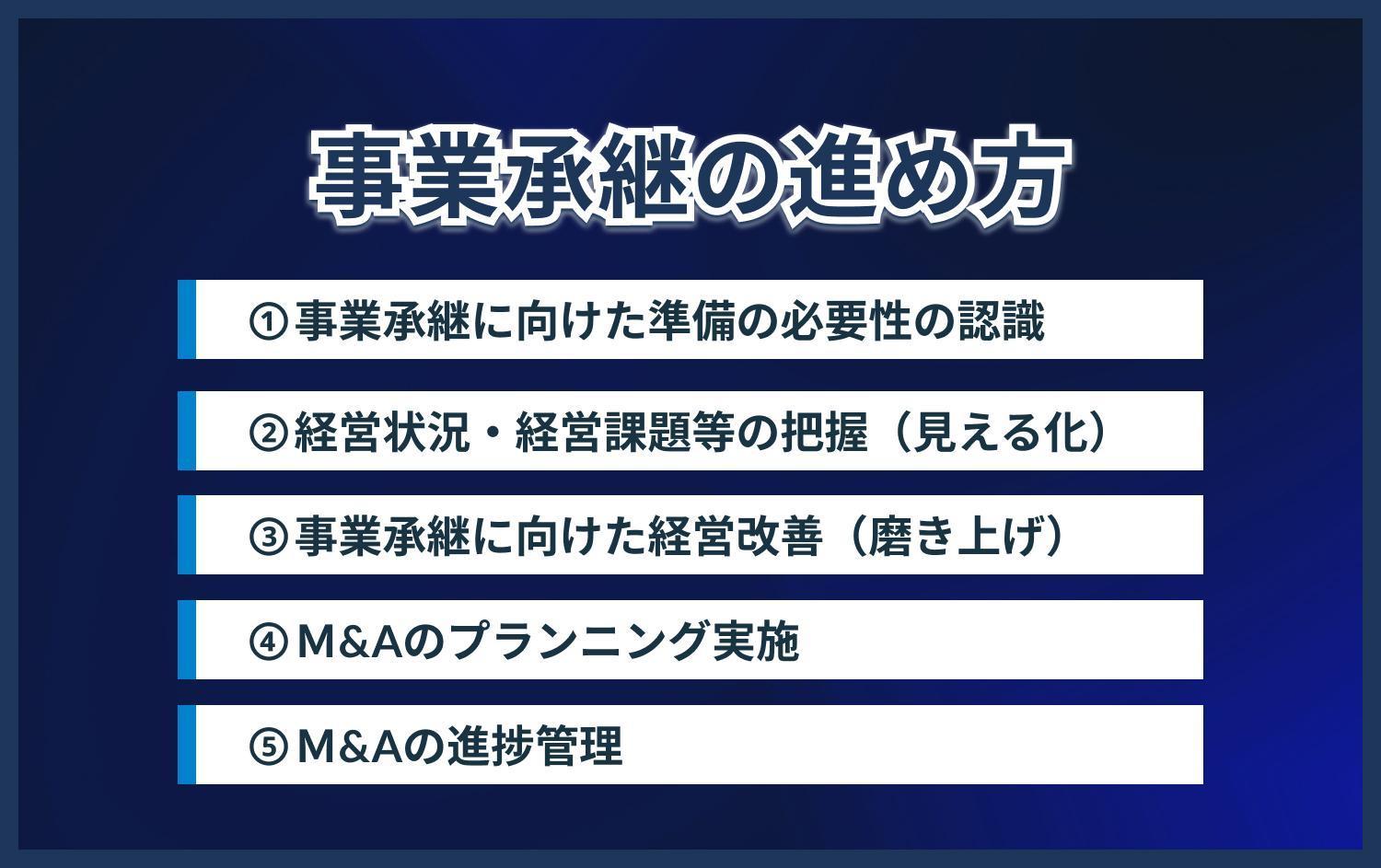

福井でのM&A・事業承継の進め方

本章では、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、福井県でのM&A・事業承継の具体的な進め方について解説します。M&A・事業承継は、準備から実行まで、戦略的に進めることが重要です。ガイドラインを参考に、自社の状況を見極めながら、着実に進めていきましょう。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継は早めの準備が肝心です。概ね60歳に達した頃には事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。60歳を超えている場合は、すぐにでも身近な支援機関に相談し、準備に着手すべきです。特に、M&Aの場合は、買い手探しや交渉など、時間を要する準備が必要となります。早めに動き出すことで、選択肢も広がります。事業承継は一朝一夕にはできません。早めの準備が肝心なのです。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を進めるためには、まず自社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、見える化することが重要です。自社の強み弱みを客観的に分析し、引き継ぐべき価値を明らかにしていく作業です。また、後継者候補の有無、親族内株主や取引先等の理解、将来の相続発生も見据えた準備状況等、事業承継上の課題を明確にしておく必要があります。課題を可視化することで、具体的な対策を立てやすくなります。自社の強みと課題を整理し、引き継ぐべき経営資源を明らかにしましょう。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業承継を成功させるには、引き継ぐ会社を磨き上げておくことが重要です。財務、組織、事業の3つの観点から、経営改善に取り組みます。具体的には、本業の競争力強化、経営体制の総点検、財務経営力の強化等により、より良い状態で後継者に引き継げるよう準備を進めていきます。M&Aの場合は、買い手からの視点で、自社の魅力を高めておくことが重要です。過剰債務等の課題がある場合は、事業再生に着手することも検討すべきです。会社を魅力的に磨き上げることで、より良い条件でのM&Aが実現しやすくなるはずです。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

譲渡意思決定後、仲介者選定、企業価値評価、マッチング、交渉等のM&Aプロセスを進めていきます。M&Aは専門的な知識と経験が必要なため、信頼できるアドバイザーを見つけることが重要です。M&Aの種類や自社の目的に合った専門家を選びましょう。また、秘密保持契約の締結など、機密情報の管理にも注意が必要です。買い手候補の選定は慎重に行い、相手の意向を見極めながら、粘り強く交渉していくことが求められます。

ステップ5:事業承継の実行

M&A手続き等に沿って、資産移転や経営権移譲を実行します。士業専門家等の協力を得ながら、スムーズに事業承継を進めていきましょう。事業承継後もスムーズな事業運営ができるよう、従業員への説明や取引先への挨拶など、丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。承継後の経営をサポートする体制づくりも重要です。

M&A・事業承継の進め方を理解し、段階を踏んで着実に準備を進めることが成功への近道です。支援機関や専門家とも連携しながら、スムーズな事業承継の実現を目指しましょう。

福井でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、中小企業庁が各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。福井県にも設置されており、事業承継に関する幅広い相談に応じてくれます。事業承継の第一歩として、気軽に相談できる窓口と言えるでしょう。

経営安定特別相談室

商工会議所や福井県商工会連合会が「経営安定特別相談室」を設置し、士業等専門家が各種法的手続きに関するアドバイスを行っています。事業承継の法務・税務面での相談に乗ってもらえます。事業承継では、株式の移転など、複雑な法的手続きが必要となるケースがあります。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターでは、M&Aや経営資源引継ぎの可能性を探るほか、これらが困難と見込まれる場合には廃業についての相談対応を行っています。福井県にも設置されています。M&Aに関する専門的な相談に乗ってもらえる心強い味方です。

中小企業診断士

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクターとして、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組んでいます。事業承継の進め方について、専門的なアドバイスがもらえます。自社の状況を見極めながら、最適な承継方法を探るサポートをしてくれるはずです。

税理士

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決算支援等を通じ経営にも深く関与しています。事業承継の税務面に詳しいので、相談してみるのがよいでしょう。株式評価や相続税対策など、税務の専門家ならではのアドバイスがもらえます。

金融機関

金融機関は、日頃から中小企業の経営状況を把握しており、事業承継の相談にものってくれます。M&Aに必要な資金調達の相談や、M&A先の紹介など、様々な支援が受けられます。メインバンクを中心に、事業承継について相談してみるとよいでしょう。

M&A仲介会社

M&A仲介会社などの専門家は、M&Aの実務に詳しく、案件のマッチングから契約締結まで、M&Aを総合的にサポートしてくれます。M&Aの経験豊富な専門家を選ぶことが重要です。M&A仲介会社の選定は慎重に行いましょう。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の支援機関が事業承継の支援体制を構築していくにあたり、必要な助言や、支援機関の課題解決に資する講習会を開催しています。特に、各地の中小企業支援センター等とも連携し、事業承継・引継ぎ補助金など、事業承継に関する支援策の情報提供を行っています。地域ごとに拠点があります。

事業承継やM&Aは、専門的な知識が必要となる分野です。本記事に挙げた支援機関や専門家を上手に活用し、適切なアドバイスを得ながら進めていくことが重要と言えるでしょう。一人で抱え込まず、支援機関等を頼ることが、円滑な事業承継への近道です。

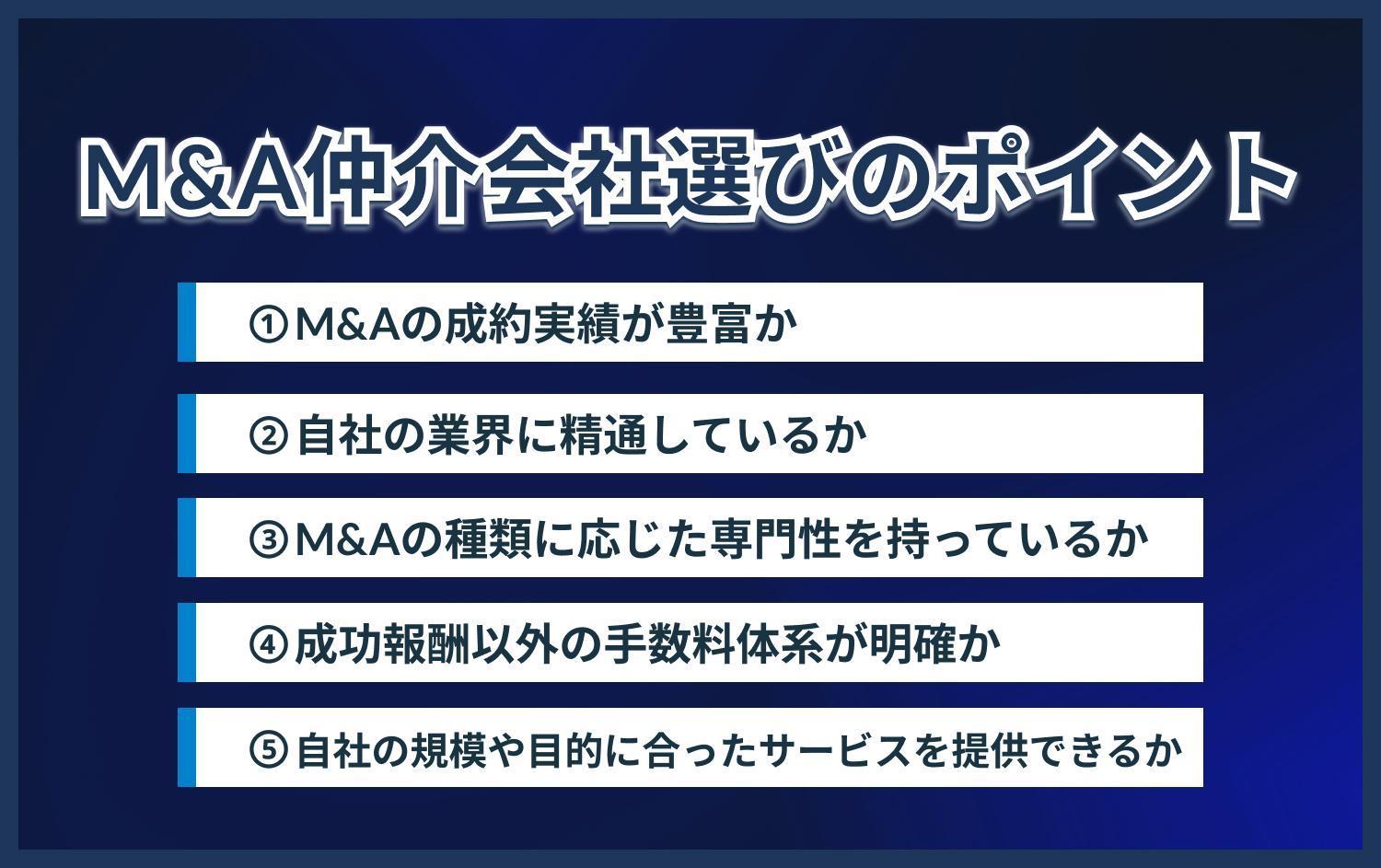

福井のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&Aは専門性の高い分野なので、豊富な成約実績を持つ仲介会社を選ぶことが重要です。特に、地域密着型の仲介会社の場合、地元企業の実情に詳しく、スムーズなM&Aが期待できます。多くの案件をこなしてきた会社なら、様々なケースに対応できる知見とノウハウを持っているはずです。実績のある仲介会社を選ぶことで、M&Aを成功に導く可能性が高まるでしょう。

自社の業界に精通しているか

自社の業界に詳しい仲介会社を選べば、業界特有の商慣行や規制など、押さえておくべきポイントを理解した上で的確なアドバイスがもらえます。自社の業界でのM&A実績の有無を確認しましょう。業界の動向や競合他社の状況など、業界に精通した目線からのアドバイスは、M&Aを有利に進める上で欠かせません。業界に詳しい仲介会社を選ぶことで、スムーズなM&Aが期待できるでしょう。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aにはいくつかの種類があり、それぞれ進め方が異なります。自社が希望するM&Aの種類について、専門的な知識と経験を持つ会社を選ぶことが望ましいです。買収、合併、事業譲渡など、M&Aの種類ごとに、注意すべき点が異なります。専門性を持つ仲介会社なら、適切な方法を提案し、円滑なM&Aをサポートしてくれるはずです。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の多くは成功報酬型の手数料体系を採用していますが、それ以外の費用が必要となるケースもあります。アドバイザリー費用、デューデリジェンス費用など、M&Aには様々な費用が発生します。見積もりを取った上で、手数料体系を明確に確認しておくことが大切です。予想外の費用が発生するリスクを避けるためにも、fee体系は事前にしっかりと確認しておきましょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

大手仲介会社から中小の会社まで、様々な規模の仲介会社があります。自社の企業規模や目的に合った仲介会社を選ぶことで、きめ細かなサービスを受けられます。例えば、小規模なM&Aの場合、大手仲介会社では対応が後回しになるケースもあります。自社の規模に合った仲介会社を選ぶことで、丁寧な対応が期待できるでしょう。また、自社の目的に適したサービスを提供してくれる会社を選ぶことも重要です。

仲介会社選びは、M&A成功のカギを握ると言っても過言ではありません。自社の状況をよく見極め、最適な仲介会社を選定することが求められます。複数の会社に相談し、比較検討することをおすすめします。

まとめ

本記事では、福井県のM&A・事業承継の現状と課題、具体的な進め方、相談先などについて解説しました。福井県の後継者不在率は改善傾向にあるものの、依然として深刻な問題であることが分かりました。特に、経営者の高齢化や人手不足を背景に、休廃業・解散企業が増加傾向にあります。このような状況の中、親族外承継、特にM&Aによる事業承継が増加しつつあるのです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。