スーパーマーケットのM&A動向・スキーム・相場・事例・メリット

目次

はじめに

スーパーマーケット業界はコンビニやドラッグストア、ディスカウントストアなどとの競争が激化しており、厳しい経営を強いられている企業は少なくありません。本記事では、業界の市場動向や課題、M&Aの動向や手法、価格相場、売り手と買い手双方のメリットについて解説し、M&A案件の具体例と実際の流れも紹介します。

スーパーマーケット業界の概況

スーパーマーケットの定義や市場動向、近年の業界の動き、業界が抱える課題について解説します。

定義

スーパーマーケットとは、顧客が店内に陳列された食料品や日用品を自ら手に取って選び、レジで精算するセルフサービス方式の小売店を指します。取扱商品の違いにより、さまざまな日用品を幅広くそろえて販売する総合スーパーと、食料品を中心に販売する中小規模の食品スーパーとに大別されます。近所に日用品が買える店舗のない地域に専用車で移動販売を行う会社や、インターネットで注文・購入した商品を家に配達してくれるネットスーパーなどもありますが、一般的には実店舗で販売を行うのがスーパーマーケットです。

市場動向

売上高および事業所数から、スーパーマーケット業界の市場動向について解説します。

売上高の推移

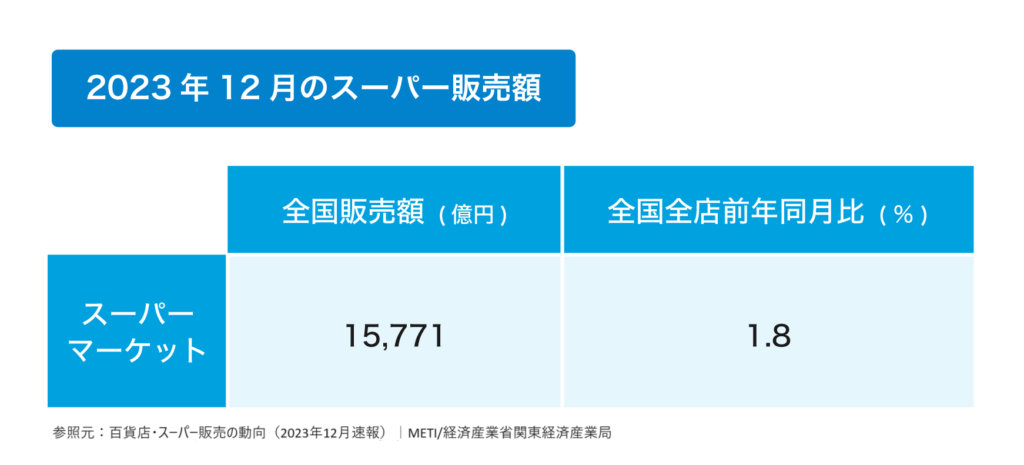

経済産業省関東経済産業局が2024年2月に公表した「百貨店・スーパー販売の動向(2023年12月速報)」によれば、全国のスーパーマーケットの総販売額は1兆5771億円で、全店前年同月比で1.8%増加しています。同レポートによれば、関東経済産業局管内のスーパーの販売額は全店前年同月比で2.7%増加しており、16か月連続で前年同月を上回っています。地域格差はあったとしても、スーパーマーケットの販売額は増加基調が続いていると考えられます。

(参照元:百貨店・スーパー販売の動向(2023年12月速報)|METI/経済産業省関東経済産業局 https://www.kanto.meti.go.jp/tokei/ogata/monthly.html)

事業所数

一般社団法人全国スーパーマーケット協会が運営するサイト「統計・データで見るスーパーマーケット」の「スーパーマーケット店舗数」調査によれば、2024年2月末時点の全国のスーパーマーケット店舗数は2万2996店舗です。前月集計時からは36店舗減少しているものの、前年集計時からは37店舗増加しています。2万2996店舗の内訳は、総合スーパーが1787店舗、食品スーパーが2万1209店舗です。前年集計時からは総合スーパーが12店舗減少していますが、食品スーパーは49店舗増加しています。食品スーパーは中型が1万5941店舗、小型が5268店舗で、それぞれ前年集計時からは30店舗と19店舗増加しました。スーパーマーケット全体の店舗数の増加は、7割近くを占める中型食品スーパーの出店数が伸びていることが影響しています。

(参照元:データでみるスーパーマーケット|統計・データでみるスーパーマーケット http://www.j-sosm.jp/index.html)

近年の業界特徴

スーパーマーケット業界は、決済のキャッシュレス化や消費税率の引き上げ、国際情勢による原材料費の高騰など、外部要因が大きく影響します。そのため、常に市場トレンドが変化し、業界再編につながりやすいのが特徴です。

ネットスーパー(EC)の進展

スーパーマーケット業界では、2000年ごろから大手食品スーパーによるネットスーパーへの参入が開始されました。株式会社矢野経済研究所が発表した「食品通販のチャネル別市場規模構成比(2022年度)」によれば、ネットスーパーの市場シェアは5.4%にすぎません。これは、多くの消費者には実店舗で食品を購入する習慣があり、配送コストがかかり過ぎる点などがデメリットとして捉えられているからだと考えられます。ただし、販売額は堅調に推移しており、2011年度と比較すると約3倍になっています。特にコロナ禍をきっかけに、大手スーパーのなかには利便性や効率性を求めるネットユーザー向けに、新形態のスーパーを構想する動きもあり、今後はネットスーパー市場が急速に進展すると考えている小売関係者は数多くいます。

(参考URL:食品通販市場に関する調査を実施(2024年) | 矢野経済研究所

(参照元:アフターコロナ ネットスーパーとクイックコマースが成長、収益化のためにすべきこととは|ダイヤモンド・チェーンストアオンラインhttps://diamond-rm.net/ec-epayment/net-super/319207/2/)

多業態との競争激化

ディスカウントストアやドラッグストアでは、顧客を呼び込むために、食料品の安売りを目玉にした販売戦略を取っています。コンビニやドラッグストアでも、本来はスーパーマーケットの強みである生鮮食品の取り扱いを増やしています。この戦略によって、特にドラッグストアは順調に売上を伸ばしており、スーパーマーケット業界にとって脅威となっています。

プライベートブランド開発の激化

プライベートブランド商品は、卸売業者を通さない自社開発・自社販売の商品であり、通常の仕入れ商品に比べて約5〜10%高い粗利益率を確保できます。さらに材料調達や製造方法、デザインなどで商品に独自性をもたせることによって、企業ブランドの向上も期待できます。スーパーマーケット各社では自社ブランドの企画・開発が活発化し、特に大手によるブランド競争は激化しています。

業界が抱える課題

スーパーマーケット業界では、大手と中小とでは抱えている課題は異なるものの、消費者の節約志向やニーズの多様化に対応しなければならない点は同じです。また、現在は堅調な売上高も、将来的には人口減少によって市場全体の規模は縮小すると見込まれています。ここでは業界全体の課題として、人手不足およびIT格差の拡大について解説します。

慢性的な人手不足

多くの業界と同じく、スーパーマーケット業界でも人手不足が常態化しています。働き盛り世代の人口が減少し、パートやアルバイトなどを活用しながら、なんとか人材不足に対応しているところがほとんどです。正社員の人材を確保できなければ、プライベートブランドの開発などで競合におくれを取ってしまいかねません。

IT格差の拡大

慢性的な人手不足に対応するために、セルフレジを導入したり、ICタグによる在庫発注管理を進めたりしている大手企業がある一方、中小のスーパーではこうしたIT化あるいはDXに対応している例はあまり多くありません。そのほかにも、商品情報を伝えるデジタルサイネージやスマートフォンアプリ、消費者の行動や商品の売れ行きを分析するためのAIカメラの設置などがありますが、業務効率を向上させるためにITを導入することは実現の可否が大きく分かれ、業界に格差を生む要因となっています。

スーパーマーケット業界のM&A動向

スーパーマーケット業界のM&Aは最大手による積極的な買収が続き、資本業務提携も多く行われています。ここでは、同業種同士のM&Aと異業種からM&Aについて解説します。

同業種同士のM&A

現在、チェーン展開を行っているスーパーマーケットによる同業者の買収が盛んに行われています。一定地域内で出店数を拡大すれば、共同仕入れや共同配送などでコストを削減できる、競争力が高まる、地域の人材を確保できる、といったメリットがあり、経営戦略として有効です。中小スーパーも大手のグループの傘下に入れば、経営基盤の強化が図れます。大手による買収だけでなく、ブランド力の向上やシェア拡大を目的として、同地域の中小スーパー同士によるM&Aも行われています。

異業種からのM&A

ドラッグストアやコンビニエンスストアなど、異業種からのM&Aが盛んです。物流企業や持ち帰り・宅配の中食業、ファンドなどもスーパーマーケット市場に進出し、独自のビジネスモデルを展開しています。また、異業種店舗との組み合わせや異なる業態との融合により、新たなスタイルの店舗が生まれる動きが見られます。

スーパーマーケット業界におけるM&A手法(スキーム)

ここではM&Aの手法として用いられる株式譲渡、事業譲渡、吸収合併について解説します。

株式譲渡

株式譲渡は、買い手が売り手企業の株式を一定割合以上取得することによって、売り手企業の経営権を継承します。店舗ごとに土地や建物の契約を結んだり、社員や取引先を引き継いだりする手間は必要なく、手続きがシンプルであることが特長です。一方、すべての店舗を引き継ぐことになり、必要としない店舗なども継承しなければならないというデメリットがあります。

事業譲渡

事業譲渡は、会社の経営権ではなく事業のみを売買します。株式譲渡のようにすべての事業を引き継がず、希望する事業のみを選択できるため、経営の負担が少なくて済むことがメリットです。その一方で、譲渡後の事業の統合に大きな負担がかかるなどのデメリットがあります。

吸収合併

吸収合併は一方の法人格の権利・義務のすべてを存続する法人格に引き継がせ、2社を1社に統合するM&A手法です。ほかのM&A手法が完了までに半年近くを要する場合があるのに対し、3~4か月でのスピーディな完了が見込める点は大きなメリットです。ただし、消滅する法人格の負債なども引き継ぐため、事前に慎重な買収監査を行う必要があります。

スーパーマーケット業界のM&A実施時の価格相場

スーパーマーケットの売却価格は、保有する純資産や年間利益などを考慮したうえで決定されます。ここでは、スーパーマーケット業界のM&Aでの価格相場と、企業価値の算出方法について解説します。

価格相場

スーパーマーケットのM&Aは、通常、店舗数の拡大を目的として行われます。そのため、店舗を買い取るための費用が必要です。相場を一概に言うことはできませんが、地方の数店舗を運営するスーパーマーケットでも数億円以上になることは少なくなく、10億円近くに達することもよくあります。大手であれば数百億円、海外企業の場合は数兆円に及ぶこともあります。

企業価値を算定する3つの分類

M&Aで企業価値の算出方法として、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチを紹介します。

コストアプローチ

評価対象企業の純資産を売却したと仮定し、再取得するのにいくら必要なのかで評価する手法です。貸借対照表の資産と負債から確認でき、高い客観性を担保できます。方法としては、簿価純資産法や修正純資産法などが該当します。

マーケットアプローチ

上場会社の指標や類似企業の取引事例などから企業価値を算定する方法です。マーケット情報の価値を比較できるため、客観性がより高まります。方法としては、マルチプル法や取引事例比較法が該当します。

インカムアプローチ

将来、期待される獲得利益やキャッシュフローなどの収益力から企業価値を算定する方法です。企業の将来性や個別の価値を反映させやすく、M&Aの場面では高い効果を発揮します。方法としては、DCF法や配当割引モデルが該当します。

スーパーマーケット業界でM&Aを実施するメリット

M&Aのメリットを売り手側と買い手側とに分けて解説します。

売り手側のメリット

大手傘下になることによる経営基盤の安定

大手企業の傘下に入れば、財務面の安定性が向上することはもちろん、一括大量仕入れによるコストの削減などの効果も期待できます。経営面でも収益性が向上し、経営基盤の安定化が図れます。

労務や業務手法など大手のノウハウを取り込める

労務管理や人材教育、業務手法などは大手企業のノウハウを取り込めます。これにより、生産性の向上や売上の増加が見込めます。

後継者問題の解消

買い手側が事業・経営を継承してくれるため、中小スーパーに多い後継者難や事業承継の問題を解消できます。

従業員の雇用確保

会社を廃業してしまえば、従業員は職を失います。しかし、M&Aで事業・経営が継承されれば、従業員も新たな経営者のもとで就業を継続でき、雇用が確保されます。

借入や保証の解消

スーパーマーケットを廃業すれば負債などが残りますが、M&Aによる売却・譲渡なら、買い手企業に負債を引き継いでもらえます。さらに売却・譲渡益を得ることも可能です。

買い手側のメリット

新規エリアへのスピーディな進出

未開拓エリアのスーパーマーケットを買収できれば、一から新規進出するのに比べて、スピーディな事業展開が見込めます。

同一エリアでのシェア拡大

同じエリア内でM&Aによって店舗を獲得した場合には、仮にある程度の店舗を統廃合したとしても、エリア内でのシェアを拡大できます。

即戦力人材の獲得

スーパーマーケットを運営するには優秀な人材の確保は欠かせません。M&Aによって、経営権や店舗だけでなく、即戦力人材も獲得できます。

スーパーマーケット業界のM&A案件・事例

スーパーマーケット業界に関するM&A事例を紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 イオンによるダイエーの買収

2013年8月、イオンはスーパーマーケット大手のダイエーを株式公開買付(TOB)によって買収し、約130億円で子会社化しました。

ダイエーは、神戸に本社を置き、バブル崩壊後の経営悪化に苦しんでいたため、イオンが経営再生を目的に支援を行いました。イオンは、ダイエーの強みである食品事業に経営資源を集中させ、両社のブランドを尊重しながら経営効率を向上させています。

このM&Aにより、イオンは国内No.1の総合食品小売業として、特に首都圏と京阪神地区でのシェアを強化。スケールメリットを活かし、共同仕入れや販促活動を効率化し、コスト削減と収益拡大を実現しました。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ24HHY_U4A920C1000000/#:~:text=%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AF24%E6%97%A5%E3%80%81%E9%80%A3%E7%B5%90,%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%90%8D%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82

事例2 イズミによるユアーズの子会社化

2015年10月、イズミは広島を拠点とする食品スーパー「ユアーズ」を第三者割当増資により子会社化しました。イズミは中国、四国、九州地方に広がるショッピングセンター「ゆめタウン」を運営しており、ユアーズの買収により商圏が広がることで、規模のメリットを得ることができました。さらに、ユアーズは小商圏型店舗を中心に展開しており、イズミの大型店舗と補完関係にあることで、両社の成長が期待されました。

この買収により、イズミは出店エリアを増やし、物流や仕入れコストを削減し、スーパーマーケット事業全体の効率化を図りました。

引用元:https://www.yours.co.jp/company/pdf/150901.pdf

事例3 ヤオコーによるせんどうの資本業務提携

2021年、埼玉を中心に展開するスーパー「ヤオコー」は、千葉県市原市を拠点とする「せんどう」と資本業務提携を行いました。せんどうは地元密着型のスーパーマーケットとして、千葉エリアで強いブランド力を持っています。

この提携により、ヤオコーは千葉エリアでの市場拡大を目指し、せんどうの運営ノウハウと顧客基盤を活かすことで、シナジー効果を創出しました。

特に、仕入れや物流の効率化が進み、両社の競争力が強化されることが期待されました。

引用元:https://diamond-rm.net/flash_news/476279/

事例4 バローホールディングスによる三幸の子会社化

2021年、バローホールディングスは、長野県を拠点にスーパーマーケット事業を展開する「三幸」を子会社化しました。

三幸は、地域に根ざした食品スーパーとして、特に生鮮食品に強みを持ち、地元の顧客に長年支持されてきました。バローホールディングスは、三幸の買収により北信越エリアでの市場シェアを拡大し、同社の物流網や仕入れルートを活用して事業の効率化を図っています。

バローホールディングスは、三幸の店舗運営ノウハウを活用し、今後さらに多店舗展開を進める計画です。

引用元:https://valorholdings.co.jp/news-ir/15176/

事例5 PPIHによるGRCY Holdingsの子会社化

2021年2月、PPIH(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、ドン・キホーテ運営会社)は、高級スーパーマーケット「GRCY Holdings」を買収し、子会社化しました。

このM&Aは、PPIHが海外事業の拡大を目指し、特に高級食品市場でのプレゼンスを強化する狙いがありました。GRCYは高級食材を取り扱う店舗として、富裕層をターゲットに展開しており、PPIHのディスカウント業態とは異なる新たな顧客層の獲得が期待されています。

PPIHは、GRCYのブランド力を活かしつつ、同社の既存店舗網を活用して海外市場でのシェアを拡大しています。

引用元:https://ppih.co.jp/news/210224.pdf

事例6 ストアー菊竹の事例

地区の生活基盤を支える食料品店を廃業から救うため、事業承継・引継ぎ支援センターの仲介で候補者を選定し、ストアの存続に成功した事例です。

「ストアー菊竹」は熊本県球磨郡球磨村一勝地地区の地域唯一の食料品店でした。しかし、店主夫婦の健康問題により閉店が決定します。

その後、店主夫婦は球磨村商工会と熊本県事業引継ぎ支援センターの協力を得て、村役場の広報を利用し後継者募集を行い、隣地区の移動販売業者が事業を引き継ぎます。

地域唯一の食料品店が存続して村の生活が守られた他、買い手の移動販売業者も店舗を獲得して事業拡大に繋げられました。

(出典:〈事例2〉ストアー菊竹|事業承継・引継ぎポータルサイト https://shoukei.smrj.go.jp/case/case-third_party_inherited/case-third_party_inherited-02.html)

スーパーマーケット業界でM&Aを実施する流れ

専門家への相談から最終契約に至るまでのM&Aの流れを解説します。

M&Aの専門家へ相談

まず、M&Aの目的や方向性を決め、戦略を策定するために専門家に相談します。秘密保持契約やアドバイザリー契約を締結し、自社の情報や資料を提出します。

マッチング候補の検討と選定

最適な企業価値を計算し、企業概要書をまとめます。企業名を伏せたノンネームシートを参考にマッチング候補を検討し、選定作業に入ります。

トップ面談の実施

相手候補を選定できたら、双方の経営者同士による面談を実施します。互いの価値観や理念などを共有し、人柄や社風などを理解する場です。

基本合意書の締結

特に問題がなければ、M&A手法や取引価格、独占交渉権の確認などが記された基本合意書を締結します。基本合意書は、関係者間で合意される予定の条件や事項についての枠組みを確立するために締結する書類です。デューデリジェンスにおける調査や最終契約に進む際には、この基本合意書の内容を参考にします。

デューデリジェンス

買い手側は買収対象企業の財務面や法務面などのデューデリジェンス(買収監査)を専門家に依頼します。基本合意書だけではわからない簿外債務や社内トラブルなどの経営リスクについて徹底的に調査します。

最終契約

最終譲渡契約を締結し、株式や会社代表印などの必要なものを引き渡します。最終譲渡契約は法的拘束力をもつため、条件の交渉は慎重に行います。

まとめ

スーパーマーケット業界は、ドラッグストアやディスカウントストアなどとの競争だけでなく、プライベートブランド開発なども激化しており、特に中小規模のスーパーは厳しい経営を強いられています。こうした背景を受け、大手スーパーによる買収や、同一地域の中小スーパーによるM&Aが活発です。さらにドラッグストアやコンビニなどの競合する業界やファンドといった異業種からのM&Aも増加しています。

スーパーマーケットのM&Aでは、売り手が持つ店舗を買い取ることが一般的であり、費用が高くなる傾向にあります。M&Aを実施すれば、売り手は経営基盤の安定化や従業員の雇用継続などのメリットを得られ、買い手はスピーディにシェアを拡大できます。規模によるものの、スーパーマーケットのM&Aには数億円以上かかる場合もあります。買収監査などでリスク調査を行い、条件の交渉は慎重に進めることが必要です。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。