【調査分析】長崎のM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、長崎県におけるM&Aや事業承継の現状と、解決に向けた道筋をわかりやすく解説します。支援機関や士業専門家、M&A仲介会社など、頼れるパートナーを見つけるためのポイントもお伝えします。

目次

長崎のM&A・事業承継の状況

長崎県の後継者不在率は59.6%で、全国平均より高い状況が続いています。特に、事業承継の適齢期にある60代経営者の不在率は依然として高水準にあります。ただし、国や自治体の働きかけにより、経営者の意識は徐々に改善の兆しを見せています。事業承継の形態も変化しつつあり、同族承継が主流ながら、役員・社員からの内部昇格が増加するなど、脱ファミリー化の動きが加速しつつあります。円滑な事業承継には、早期の準備と計画的な取り組みが不可欠です。今後は啓蒙活動に加え、承継後のフォロー体制の充実が重要な課題となるでしょう。支援機関や専門家との連携を深め、中小企業の継続と発展を支えていく必要があります。

長崎の後継者不足の状況

長崎県の後継者不在率は、全国平均を上回る高い水準で推移しています。年代別に見ると、60代の不在率が改善傾向にある一方、70代は上昇傾向が続いています。事業承継の形態は同族承継が最多ですが、内部昇格の割合が大幅に増加するなど、脱ファミリー化の動きが顕著になってきました。

業種別では、サービス業や小売業での後継者不在率が高く、地域的には離島や過疎地での問題が深刻化しています。後継者不足は、地域経済の持続可能性にも影響を及ぼす重要な課題と言えるでしょう。各地域の実情に合わせたきめ細かな支援策が求められています。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:長崎県内企業「後継者不在率」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s231201_85.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aなど、後継者問題解消に向けた取り組み

後継者問題への意識は高まりつつありますが、依然として全国平均を上回る状況が続いています。国や自治体による啓蒙活動で経営者の意識改革が進む一方、承継後のフォロー・サポート体制の充実も喫緊の課題となっています。身内への承継が難しい場合、M&Aによる第三者への事業引継ぎも有効な選択肢の一つです。M&Aを成功に導くには、自社の強みや課題を正確に把握し、最適な相手先とのマッチングを図ることが重要です。仲介会社や士業専門家などの協力を得ながら、周到な準備と戦略的な取り組みを進めていく必要があります。事業承継問題は待ったなしの状況にありますが、適切な支援を受けながら一歩ずつ前に進むことで、道は必ず開けるはずです。

長崎の休廃業・解散の動向

2023年の長崎県の休廃業・解散件数は前年比2.8%増の511件で、2年連続の増加となりました。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業継続に苦しむ企業が増えている状況がうかがえます。休廃業企業の約半数が黒字でしたが、その割合は低下傾向にあります。一方、資産超過かつ黒字の企業割合は高水準を維持しています。経営者の高齢化も進み、休廃業時の平均年齢は過去最高の71.5歳に達しました。高齢化に伴う事業承継の困難さが、休廃業の一因となっている可能性があります。

業種別では建設業の休廃業が最多で、地域別では長崎市の件数が最も多くなっています。物価高や人手不足を背景に、本来なら存続可能な企業でも廃業を選択するケースが増えた可能性があります。一方で、事業環境の先行きを見据え、M&Aなどを通じて事業や雇用を引き継ぐ「前向きな廃業」の動きも広がりつつあります。今後も休廃業・解散は高水準で推移すると見込まれ、自力再建か円満な廃業かの判断が企業に迫られています。支援機関や金融機関、士業専門家などと連携し、中小企業の選択肢を広げていくことが重要な課題となるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「長崎県内企業「休廃業・解散」動向調査(2023) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240103_85.pdf(2024年3月28日閲覧)

長崎の人手不足状況

長崎の人手不足の実態

長崎県の人手不足は一段と深刻さを増しています。2023年4月の正社員の人手不足割合は52.5%で過去最高を更新し、非正社員でも36.5%と高止まりしています。特にサービス業や建設業での不足感が強く、全国平均を大きく上回る状況が続いています。人口減少や若者の県外流出など、構造的な要因も影響しているとみられます。

大型商業施設や工場、マンション建設ラッシュなどで、建設業の人手不足は当面続くと見込まれます。他方、若年層の県外流出により、幅広い業種で採用難が予想されます。外国人材の活用など、多角的な人材確保策の検討が急務となっています。加えて、DXの推進による業務効率化や、UIJターンの促進なども重要な施策と言えるでしょう。人手不足は、県内企業の持続的成長を阻む大きな障壁となりつつあります。官民が連携し、中長期的な視点から対策を講じていく必要があります。

人手不足解消の手段としてのM&Aの可能性

深刻化する人手不足を解消する手段の一つとして、M&Aによる人材の獲得が注目されています。特に、事業承継に悩む企業を対象に、事業や雇用を引き継ぐことで、貴重な人的資源を確保できる可能性があります。単なる廃業ではなく、ノウハウや技術を引き継ぎ、雇用を守るM&Aは、地域経済の活力維持にも寄与すると期待されています。人材獲得を目的としたM&Aは、買収側の企業にとってもメリットがあります。即戦力の確保や、新たな事業領域の開拓などにつながる可能性があるからです。

ただし、人材を主眼としたM&Aには、独自の注意点もあります。従業員の処遇やモチベーション維持、組織文化の融和など、ソフト面での配慮が欠かせません。買収後の丁寧なフォローやコミュニケーションが、成否を分ける鍵となるでしょう。M&Aは万能の解決策ではありませんが、うまく活用すれば、人手不足の解消と企業価値の向上を同時に実現できる有力な選択肢の一つとなり得ます。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画: 人手不足に対する長崎県内企業の動向調査(2023 年 4 月) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s230601_85.pdf(2024年3月28日閲覧)

長崎でのM&A成約事例5選

以下は、長崎で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. 佐世保メタルによる香春製鋼所の吸収合併

佐世保メタル(長崎県佐世保市)は、2017年4月1日に香春製鋼所(福岡県香春町)を吸収合併しました。

香春製鋼所は鋼材の加工と販売を行う企業で、主に建設業界向けに製品を供給しています。今回の合併により、佐世保メタルは九州北部における鉄鋼産業の競争力を強化し、さらに拡大するインフラ整備プロジェクトに向けて製造能力を向上させることを目指しています。

引用元: https://www.kurimoto.co.jp/release/pdf/company20160927-01.pdf

2. ハウステンボスによるギャガの資本参加

ハウステンボス(長崎県佐世保市)は、映画配給会社ギャガ(東京)に対し、株式の36%を取得して資本参加を行いました。

このM&Aにより、ハウステンボスはエンターテインメント分野における事業の多角化を進め、映画事業を通じて観光施設のコンテンツ強化を図っています。

今後、国内外での映画コンテンツの提供を通じて、観光業とエンターテインメント業の融合を目指す計画です。

引用元: https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ01IJ7_R00C16A8TI5000/

3. フードプラス・ホールディングスによるサセボフーズ&ライフの買収

フードプラス・ホールディングス(長崎県佐世保市)は、2021年6月29日に地域に根ざした給食事業を展開するサセボフーズ&ライフ(長崎県佐世保市)を買収しました。

サセボフーズ&ライフは、学校や企業向けに給食サービスを提供しており、フードプラスHDはこの買収を通じて、地元の食文化に寄り添った新しいサービスの展開と地域社会への貢献を目指しています。

引用元: https://www.harvest-corp.co.jp/column/2464/

4. 中興化成工業がコーエイの長崎プラスチック加工工場を譲り受け

中興化成工業株式会社は、長崎県に所在する株式会社コーエイのプラスチック加工工場を譲り受け、製造体制の強化を図りました。

この工場は、プラスチック製品の加工や製造を専門としており、中興化成はこれにより生産能力の向上と事業の拡大を目指しています。

譲渡によって地域産業の活性化も期待されており、長崎の製造業基盤をさらに強固にする効果が見込まれています。これにより、両社のシナジーが最大限に発揮されることが期待されます。

引用元:https://dempa-digital.com/article/13086

5. HISがハウステンボスを投資ファンドに売却

HIS(エイチ・アイ・エス)は、2022年にハウステンボスを売却することを決定しました。このM&Aは、ハウステンボスの持続的な成長と事業強化を目的とし、投資ファンドの管理する会社に売却されました。

HISは、リゾート事業の経営効率を向上させるためにこの売却を行い、資本を他の成長分野に投資することを計画しています。この取引は、HISの財務基盤強化にも寄与しました。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC290TJ0Z20C22A8000000/

長崎でのM&A・事業承継の進め方

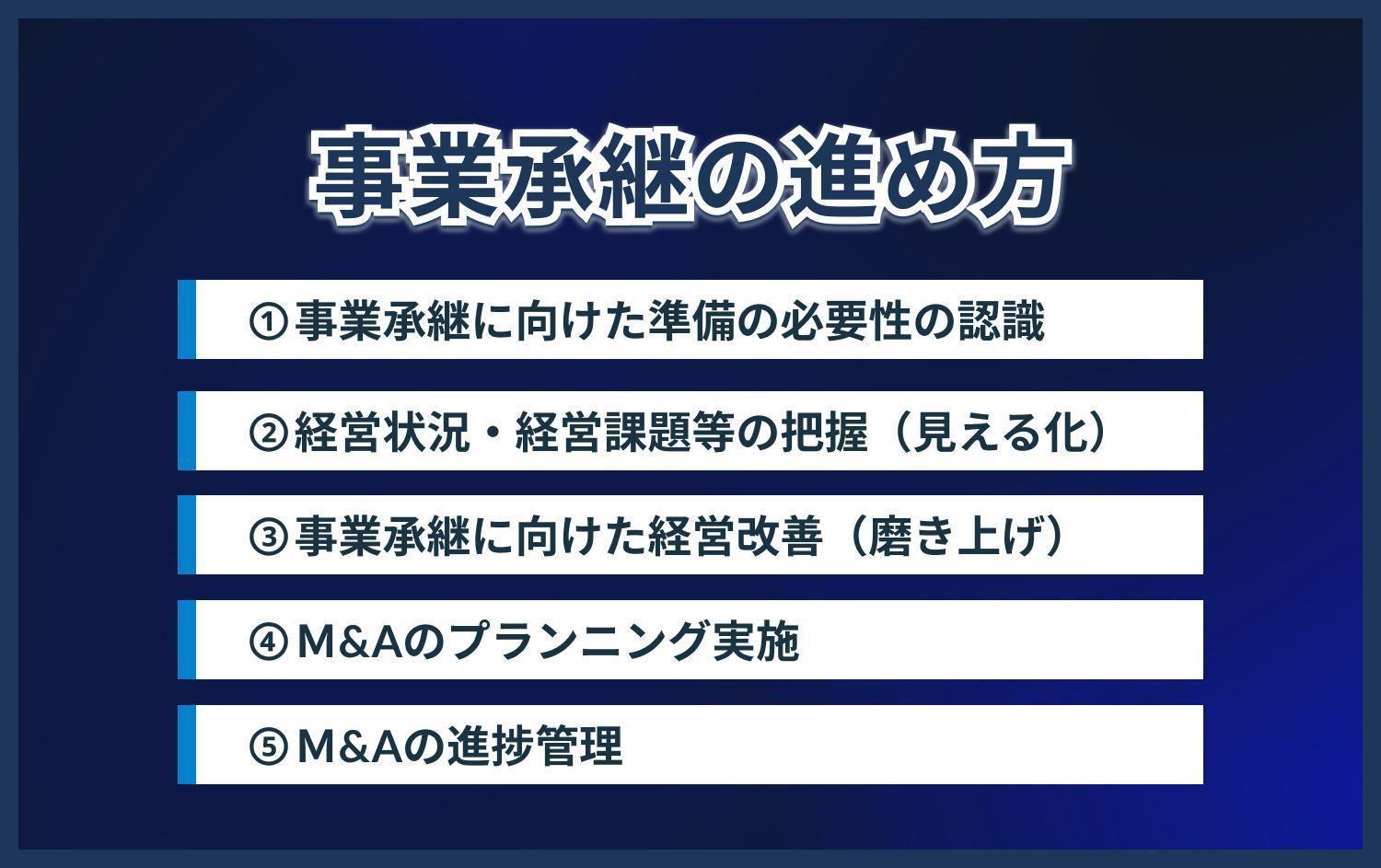

本章では、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、M&Aや事業承継の具体的な進め方を解説します。事業承継は一朝一夕には進みませんが、早期の着手と計画的な準備が成功の鍵を握ります。ステップごとに必要な行動を確認し、支援機関や専門家の知見を活用しながら、着実に前に進んでいきましょう。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、概ね60歳を迎える頃までには始めることが望ましいとされています。もし60歳を超えているようでしたら、一刻も早く行動を起こすことが重要です。身近な支援機関に相談し、現状の把握と課題の洗い出しから着手しましょう。準備が遅れるほど、選択肢は狭まってしまいます。事業承継は経営者の重要な責務の一つです。腹をくくって一歩を踏み出すことが、道を切り拓くことにつながるはずです。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を円滑に進めるには、自社の経営状況や経営資源、知的資産などを正確に把握し、「見える化」することが重要です。数字に基づく客観的な分析は、課題解決に向けた指針となります。加えて、後継者候補の有無や親族内の理解、将来の相続なども含めた事業承継上の課題を明確にしておく必要があります。自社の強みと弱みを冷静に見極め、必要な対策を講じていくことが求められます。専門家の助言を受けながら、着実に見える化を進めていきましょう。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

後継者により良い状態で事業を引き継げるよう、本業の競争力強化や経営体制の見直し、財務基盤の強化などに取り組みます。「磨き上げ」には一定の時間を要しますが、おろそかにしてはなりません。過剰債務などの課題がある場合は、事業再生にも着手する必要があります。「承継可能な状態」にまで企業体質を改善するには、相応の覚悟とエネルギーが必要です。支援機関や専門家のアドバイスを受けながら、全社一丸となって取り組むことが何より重要でしょう。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

譲渡の意思決定後は、M&A仲介会社の選定、企業価値の評価、候補先とのマッチング、条件交渉などのプロセスを進めていきます。トップの強いリーダーシップの下、関係者が一丸となって取り組むことが欠かせません。経験豊富なアドバイザーを味方につけることが、スムーズなM&A実現への近道となるでしょう。自社の目的や状況に合ったサポートが受けられる仲介会社選びは特に重要です。データや資料の収集・整理、社内の意思統一など、早めの準備も重要と言えます。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&Aの実行段階です。法的手続きや事務処理など、多岐にわたる実務をこなす必要があります。必ず士業専門家などの支援を受け、トラブルのない円滑な進行を心がけましょう。ステークホルダーへの説明責任も重要です。丁寧なコミュニケーションを重ね、ポジティブな理解を得る努力を惜しまないことが大切です。M&Aの本質は人と人の融和です。社員の不安を払拭し、前向きなモチベーションを引き出す取り組みが求められます。新体制の船出に向けて、関係者全員の思いをしっかりとすり合わせておくことが、何より大切だと言えるでしょう。

長崎でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

中小企業庁が各都道府県に設置する「よろず支援拠点」は、経営課題の相談にワンストップで対応するための拠点です。長崎県にも設置されており、事業承継やM&Aを含む幅広い相談が可能です。国の認定を受けた専門家が在籍しており、課題解決に向けた的確なアドバイスが期待できます。初めての相談でも気軽に利用できるのが強みです。まずは一度足を運んでみて、自社の状況を専門家の視点から整理してもらうのも良いかもしれません。相談は原則無料ですので、積極的に活用したいものです。

商工会議所・商工会連合会

地域の商工会議所や商工会連合会は、中小企業の身近な相談相手として重要な役割を担っています。長崎県内の各地にも「経営安定特別相談室」が設置されており、事業承継の法的手続きなどに関する専門的なアドバイスが受けられます。相談担当者は、地域の実情に精通した士業専門家やベテラン経営指導員です。日頃から顔の見える関係を築いておけば、いざという時に心強い味方になってくれるはずです。巡回指導などを通じて、普段から積極的に連携を図っておくことをおすすめします。事業承継の準備は、早めのスタートが何より大切だと言えます。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターは、事業承継やM&Aに特化した公的支援機関です。長崎県にも拠点があり、専門家による伴走支援が受けられます。M&Aや経営資源の引継ぎ可能性の探索、事業価値の算定、マッチング支援など、実践的なサポートが期待できます。廃業を検討せざるを得ない場合の相談にも対応しているのが特徴です。事業承継の実現可能性を多面的に検討したい経営者にとって、心強い味方となるはずです。秘密厳守で相談できるのも安心材料と言えるでしょう。

中小企業診断士

中小企業診断士は、経営コンサルタントとして幅広い知見を備えた国家資格者です。事業承継やM&Aについても、専門的な視点からアドバイスが受けられます。自社の実情を踏まえた最適な承継方法の提案や、M&Aの進め方に関する助言など、実践的なサポートが強みです。複数の選択肢を比較検討したい場合や、トラブル防止のための事前対策を講じたい場合などに、力を発揮してくれるでしょう。信頼できる診断士を見つけ、二人三脚で取り組むことが理想と言えます。

税理士

税務の専門家である税理士は、事業承継の有力な相談相手でもあります。特に、自社株式の評価や相続対策、M&A関連の税務処理など、専門性の高い分野で力を発揮してくれます。顧問契約を通じて日頃から企業経営に深く関わっているケースも多く、蓄積された情報を生かしたきめ細かなサポートが期待できます。節税対策や財務体質の改善など、トータルな視点からのアプローチも強みと言えるでしょう。普段のコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築いておくことが重要です。

金融機関

日頃からの取引を通じて、中小企業の経営状況を把握している金融機関は、事業承継の強力な支援者となり得ます。長崎県内でも、地域金融機関を中心に、事業承継やM&Aに関する情報提供や専門家の紹介など、様々なサポートメニューが用意されています。融資面でのサポートはもちろん、事業計画の策定や企業価値の向上に向けたアドバイスなども期待できます。メインバンクを中心に、日頃から担当者とのリレーションを大切にしておくことが、いざという時の助けになるはずです。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aの実務に特化した仲介会社は、豊富な経験とノウハウを武器に、案件のマッチングから条件交渉、クロージングまで一貫したサービスを提供しています。守秘義務契約の締結など、機密保持体制も万全です。自社の状況やニーズに合った会社選びがポイントとなります。仲介手数料などのコストは発生しますが、スムーズなM&A実現のためには、専門家の助力は欠かせません。信頼できるパートナーを見つけ、綿密なコミュニケーションを重ねながら進めていくことが大切でしょう。

中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構は、全国の中小企業支援機関のサポート役として、中小企業の事業承継支援に取り組んでいます。各都道府県の拠点と連携し、支援機関の支援力強化に向けたアドバイスや研修などを行っています。直接の相談相手にはなりませんが、支援機関のレベルアップを通じて、中小企業の事業承継を下支えする重要な役割を担っています。各種の情報発信やセミナー開催なども行っていますので、活用してみるのも良いかもしれません。

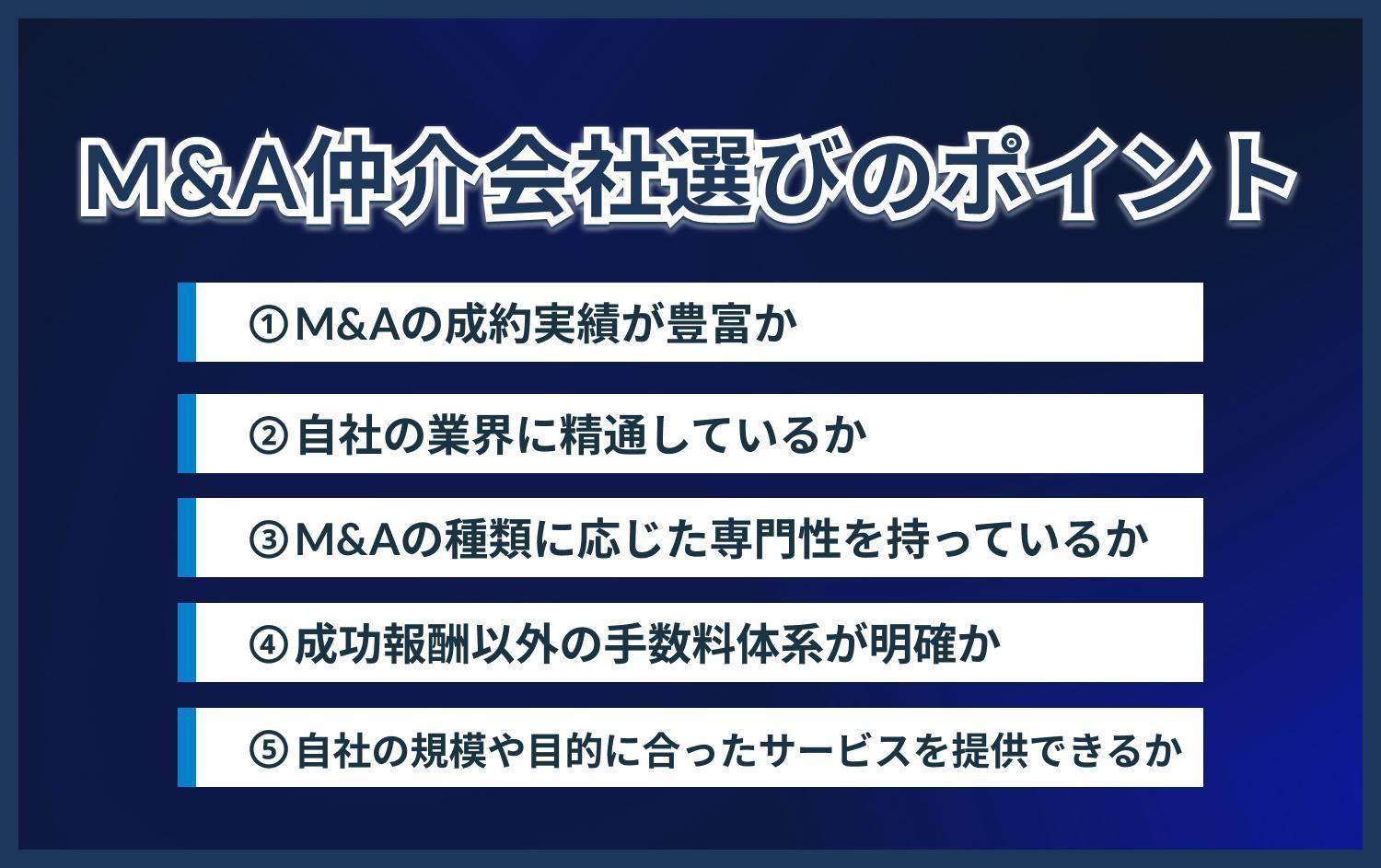

長崎のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びで何より重要なのは、成約実績の豊富さです。数多くのM&Aを成功に導いてきた実務経験があれば、様々な局面での的確な判断が期待できます。特に、自社と同規模の企業や同業種のM&A事例が多いことに越したことはありません。実績のある仲介会社なら、買い手候補企業の発掘力にも定評があるはずです。案件化できる確度の高い候補先を数多く見つけ出せるか否かは、M&A成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。

自社の業界に精通しているか

M&Aを成功に導くには、業界特有の商慣行や市場環境、競争状況などへの理解が欠かせません。自社の業界に精通した仲介会社を選ぶことで、より戦略的なアプローチが可能となります。業界内の人的ネットワークの広さも重要なポイントです。有力企業とのパイプを持つ仲介会社なら、適切な買い手候補を見つけ出せる可能性が高まります。業界動向を踏まえた実現可能性の高い提案は、経営者の判断材料としても貴重だと言えるでしょう。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、買収、合併、事業譲渡など、様々な手法があり、それぞれ独自のノウハウが求められます。自社の目的に合ったM&Aの種類に精通した仲介会社を選ぶことが、スムーズな進行につながります。例えば、事業譲渡の場合は、譲渡対象となる資産の選定や評価、契約書の作成など、買収とは異なる専門性が必要とされます。仲介会社の得意分野を見極め、自社に最適なサポートが受けられるかどうかを確認しておくことが大切です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬は、基本的に成功報酬が中心となります。しかし、それ以外にも、着手金や中間金、実費精算などの名目で、様々な手数料が発生するケースがあります。トラブル防止のためにも、手数料体系を事前にしっかりと確認しておく必要があります。見積書などで、発生し得る費用の内訳を明示してもらうことが重要でしょう。成功報酬の料率設定も案件ごとに異なります。自社の予算感に合ったものかどうか、しっかりとチェックすることが重要です。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&Aは、企業規模や業種、目的によって、求められる支援内容が大きく異なります。自社の特性を理解し、きめ細かなサービスを提供できる仲介会社を選ぶことが重要です。例えば、小規模企業の場合、財務情報の整備など、M&Aに必要な基礎的な準備からサポートしてもらう必要があるかもしれません。一方、大企業の場合は、複雑な株式譲渡のスキームの策定など、高度な専門性が求められるでしょう。自社の課題を整理し、必要十分なサービスが受けられる仲介会社を見つけることが大切です。

おわりに

本記事では、長崎県におけるM&Aや事業承継の現状と課題、具体的な進め方、相談先の選び方などについて詳しく解説しました。少子高齢化や人手不足が進行する中、後継者不在に悩む経営者は少なくありません。M&Aは、円滑な事業引継ぎと雇用の維持を実現する有効な手段の一つです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。