【調査分析】東海のM&Aの市場動向について徹底解説!

【調査分析】東海のM&Aの市場動向について徹底解説!

東海地方の中小企業経営者の皆様、事業承継の選択肢としてM&Aという手段があることをご存知でしょうか。本記事では、東海地方のM&A市場の現状と、M&Aによる事業承継の進め方について詳しく解説します。

東海地方の中小企業におけるM&Aと事業承継の重要性

東海地方の中小企業でも、後継者問題が大きな課題になっています。帝国データバンクの調査によると、2023年の東海地方の後継者不在率は48.83%です。県別に見ると、岐阜県が60.7%、愛知県が52.5%、静岡県が51.9%と、全国平均の53.9%に近い数字を示しています。

ただ、三重県は30.2%と全国で最も低い後継者不在率を記録しています。この背景には、地域の金融機関などが積極的に支援を行っていることや、経営や商圏が比較的安定している企業が多いことなどが挙げられます。

全国的に見ると、関東地方の後継者不在率は53.16%で全国平均とほぼ同じ、北陸地方は54.45%と全国平均を上回る高い水準にあります。一方、東海地方は全国平均をやや下回る48.83%ですが、三重県を除く3県は全国平均に近い数字を示しています。

東海地方では人手不足が深刻化しているだけでなく、経営者の高齢化も進んでいます。事業承継は待ったなしの課題だと言えるでしょう。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画:全国「後継者不在率」動向調査(2023 年)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231108.pdf(2024年3月28日閲覧)

東海地方の休廃業・解散の動向と全国との比較

2023年の東海4県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)の休廃業・解散件数は合計で6,701件に上り、平均休廃業・解散率は3.93%でした。特に愛知県は3,439件と最も多く、前年比14.1%増と大幅に増加しています。

全国的に見ると、2023年の休廃業・解散件数は前年比10.6%増の5万9,105件でした。東海地方の休廃業・解散件数の増加率は、全国平均を上回る水準です。特に愛知県の増加率は、全国でも上位に入る高さだと言えます。

全国のデータでも、資産があって黒字なのに休廃業した割合が16.1%と高水準でした。本来は事業を続けられる健全な企業でも、事業承継の問題から休廃業を選ばざるを得ないケースが増えているのです。

「株式会社帝国データバンク」「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2023)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240105.pdf(2024年3月28日閲覧)

M&Aによる事業承継の重要性と課題

東海地方の状況は、全国的な傾向とほぼ同じ方向性を示しています。後継者問題を抱える企業が多い一方、M&Aによる事業承継が増えつつあります。ただ、愛知県を中心に休廃業・解散件数の増加率が高いのは気がかりです。

全国のデータが示すように、事業承継がスムーズに進まないケースも少なくありません。東海地方でM&Aを活用した事業承継を成功させるには、後継者が決まった後のフォローやサポート体制を充実させることが重要です。

行政や金融機関、M&Aを仲介する業者などが連携して、中小企業のM&Aを支援する体制を整えることが求められます。同時に、中小企業の経営者自身も、早い段階から事業承継の準備を進め、M&Aを視野に入れた経営戦略を立てることが大切です。

東海地方のM&Aと事業承継の動向は、日本の中小企業が直面する課題を映し出しています。今こそ、官民が一体となって取り組むべき喫緊の課題だと言えるでしょう。東海地方の経験は、全国の中小企業にとっても参考になるはずです。特に三重県の取り組みは、他の地域でも参考にする価値があると思われます。

東海でのM&A成約事例5選

以下は、東海地方で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. シイエム・シイによるアサヒ・シーアンドアイの買収

2021年10月、名古屋市を拠点とする「シイエム・シイ株式会社」は、医薬品関連コンテンツ制作企業「アサヒ・シーアンドアイ株式会社」を買収しました。

シイエム・シイは、主に製品マニュアルやカタログ、マーケティング支援サービスを手掛ける企業で、今回のM&Aにより、医薬品業界におけるコンテンツ制作力を強化しました。

アサヒ・シーアンドアイは、医療従事者向けの情報提供や教育コンテンツ制作に強みを持ち、この分野での技術や顧客基盤を活かしてシイエム・シイの事業を補完しています。買収後、シイエム・シイは医薬品マーケティング市場でのプレゼンスを強化し、顧客により高い価値を提供しています。

引用元:https://www.cmc.co.jp/document/oshirase/oshirase_20171005.pdf

2. サンゲツによるフェアトーンの買収

内装材業界の大手「サンゲツ株式会社」は、2017年に東洋紡の子会社「フェアトーン株式会社」を買収しました。

サンゲツは、壁紙や床材などの内装材を主に手掛けていますが、フェアトーンはインテリア装飾品や室内装飾品の販売と内装工事を行っていました。

この買収によって、サンゲツは内装工事分野に進出し、単に材料を提供するだけでなく、施工まで含めたトータルソリューションを提供できるようになりました。特に商業施設や住宅向けの需要に対応することで、サンゲツの競争力がさらに向上しました。

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXLASFD06H3S_W6A201C1L91000/

3. シーキューブによるムラキプランニングの買収

2021年、名古屋市に本社を置く「シーキューブ株式会社」は、岐阜県の電気工事業者「ムラキプランニング株式会社」を買収しました。

ムラキプランニングは、電気設備工事や通信工事を行う企業で、特に公共インフラ整備に強みを持っています。シーキューブはこの買収により、東海地方での通信工事事業を強化し、両社の技術力を統合することで、顧客へのサービスを向上させることが期待されています。また、今回の買収を通じて、シーキューブは電気工事の施工能力をさらに強化し、新規受注の増加を目指しています。

引用元:https://www.c-cube-g.co.jp/cf/uploads/files/1601533668b29dc6e1d55a6be3.pdf

4. トライネットホールディングスとナカノフドー建設のM&A

2023年、長野県の「トライネットホールディングス」は、建設業を営む「ナカノフドー建設株式会社」によって買収されました。トライネットホールディングスは、地域インフラを支える優良企業であり、建設業や不動産事業を手掛けています。

このM&Aは、トライネットのノウハウや地域基盤をナカノフドー建設が活用し、事業拡大を目指す目的で実施されました。これにより、地域のインフラ事業のさらなる強化が期待されています

引用元:https://www.wave-nakano.co.jp/uploads/pdf/465/matorainetoh-rudelinngusu.pdf

5. ユアサ商事による丸建サービスの買収

2020年、名古屋市の建設機械修理・メンテナンス企業「丸建サービス」を「ユアサ商事株式会社」が買収しました。

丸建サービスは、特に道路建設機械や基礎工事機械の修理において豊富な経験と実績を持ち、ユアサ商事はこの買収により、建設機械関連事業を拡充し、メンテナンス事業を強化しました。さらに、ユアサ商事は、丸建サービスが持つ顧客基盤を活用して、新規ビジネス機会の創出も狙っています。

引用元:https://www.yuasa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/09/46efb11038589aec54ea5fa053fb2c22.pdf

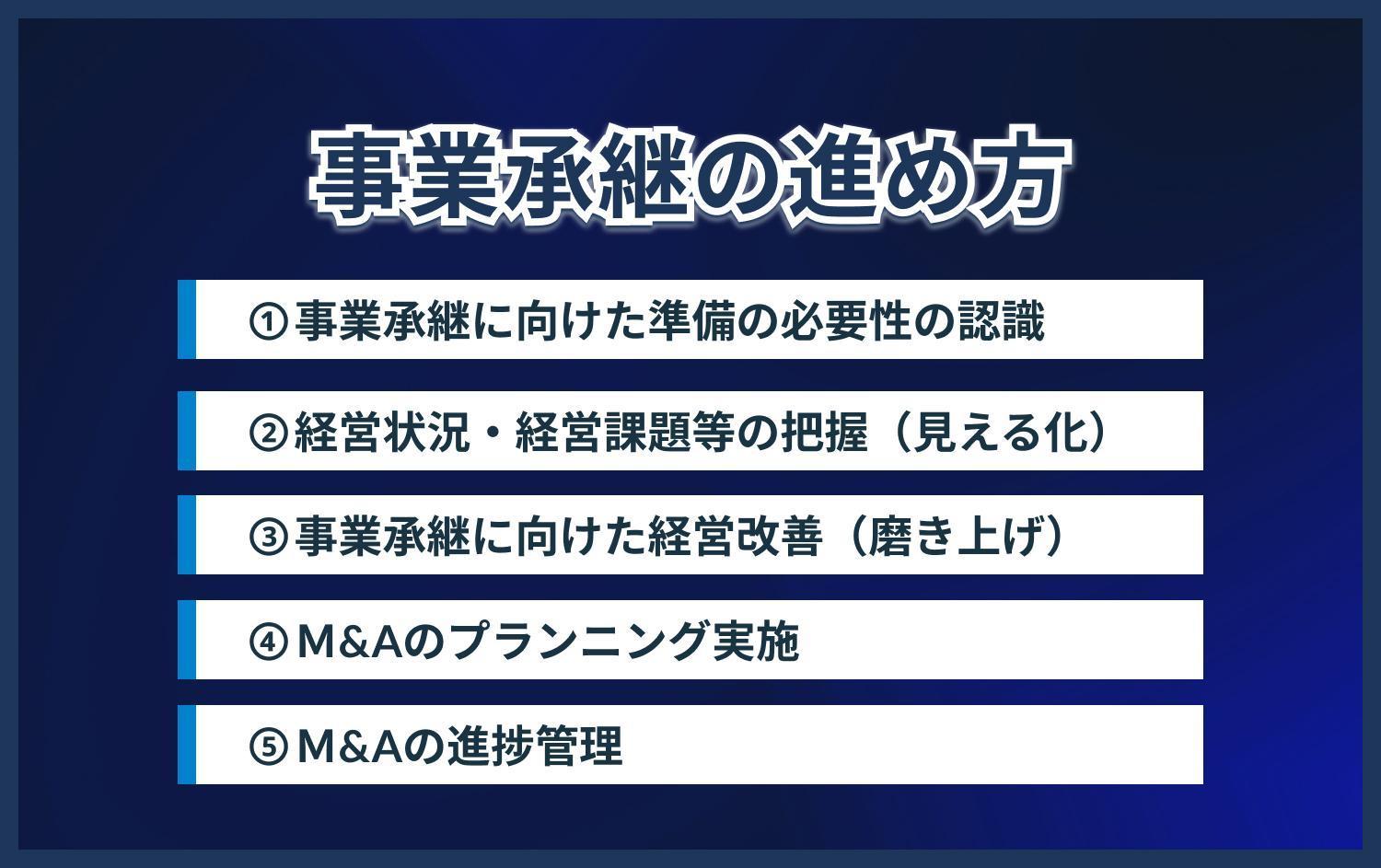

東海地方でのM&A・事業承継の進め方

※以下、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、事業承継の進め方を解説します。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の準備は、経営者が概ね60歳に達した頃から始めることが望ましいとされています。もしすでに60歳を超えているのであれば、できるだけ早く身近な支援機関に相談し、準備に着手することが大切です。事業承継はスムーズに進めるためにも、計画的に取り組む必要があります。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継を進めるうえで、まずは自社の経営状況や経営資源、知的資産等を正確に把握し、「見える化」することが重要です。また、後継者候補の有無や親族内の理解、将来の相続なども含めて、事業承継上の課題を明確にしておく必要があります。自社の状況を客観的に分析することで、円滑な事業承継につなげましょう。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

事業を引き継ぐ際は、できるだけ良い状態で後継者に託したいものです。そのためには、本業の競争力強化や経営体制の総点検、財務基盤の強化など、事業承継に向けた経営改善に取り組むことが欠かせません。課題があれば早めに改善し、魅力ある会社に磨き上げていきましょう。

ステップ4:M&Aのプランニング実施

M&Aによる事業承継を選択する場合、まずはM&Aの専門家である仲介会社に相談することをおすすめします。M&Aのプロセスには、企業価値評価やマッチング、交渉など、専門的な知識と経験が求められます。仲介会社の力を借りながら、綿密なプランニングのもとM&Aを進めていきましょう。

ステップ5:M&Aの実行

いよいよM&Aの実行段階です。法務や会計、税務など専門的な手続きが必要となるため、士業専門家の協力を仰ぎながら進めていくことが大切です。スケジュール管理を徹底し、着実に事業や資産の移転を実行しましょう。M&Aのゴールは、新たな経営体制のもとで事業を発展させていくことです。

東海地方でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

よろず支援拠点

東海4県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)には、中小企業庁が設置する「よろず支援拠点」があります。様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口として、事業承継に関する相談も受け付けています。まずは気軽に相談してみるのも良いでしょう。

経営安定特別相談室

東海地方の商工会議所や都道府県商工会連合会には、「経営安定特別相談室」が設けられています。事業承継を含む経営全般の相談に乗ってもらえるほか、士業等の専門家から各種手続きに関するアドバイスを受けることができます。地域に密着した支援が期待できる相談先と言えます。

事業承継・引継ぎ支援センター

東海4県にはそれぞれ「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されており、事業承継やM&Aに関する様々な支援を行っています。M&Aや事業資源の引継ぎ、円滑な廃業など、事業承継の形態に応じたサポートを受けられます。事業承継の実務支援に定評のある機関と言えるでしょう。

中小企業診断士

「中小企業支援法」に基づく国家資格である中小企業診断士は、中小企業のホームドクターとして事業承継の支援にも携わっています。経営分析や改善提案など、事業承継の各段階で専門的な助言を提供してくれます。信頼できるパートナーとして、中小企業診断士を活用するのも有効です。

税理士

税理士は、日頃から顧問先企業の経営に深く関わっているため、事業承継について相談しやすい存在と言えます。特に自社株評価や相続対策など、税務の観点からアドバイスをもらえるのは心強いポイントです。事業承継の際には、かかりつけの税理士に相談してみるのが良いでしょう。

金融機関

東海地方の金融機関では、取引先企業の事業承継をサポートする体制が整備されつつあります。事業承継計画の策定支援やM&Aのマッチング、各種ファイナンスの提案など、金融の側面から支援を受けられます。メインバンクを中心に、事業承継についても相談してみると良いでしょう。

M&A仲介会社などの専門家

事業承継の手段としてM&Aを検討する際は、M&A仲介会社などの専門家に相談することが不可欠です。M&Aの実務に精通した専門家は、案件発掘からクロージングまで一貫したサービスを提供してくれます。自社の規模や業種、譲渡理由などに合った仲介会社を選ぶことが大切です。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

東海地方には、中小企業基盤整備機構の地域本部があります。同機構では、事業承継の支援体制作りのための助言や、支援機関向けの研修など、事業承継支援のインフラ整備に取り組んでいます。支援機関の支援を通じて、中小企業の円滑な事業承継の実現を後押ししています。

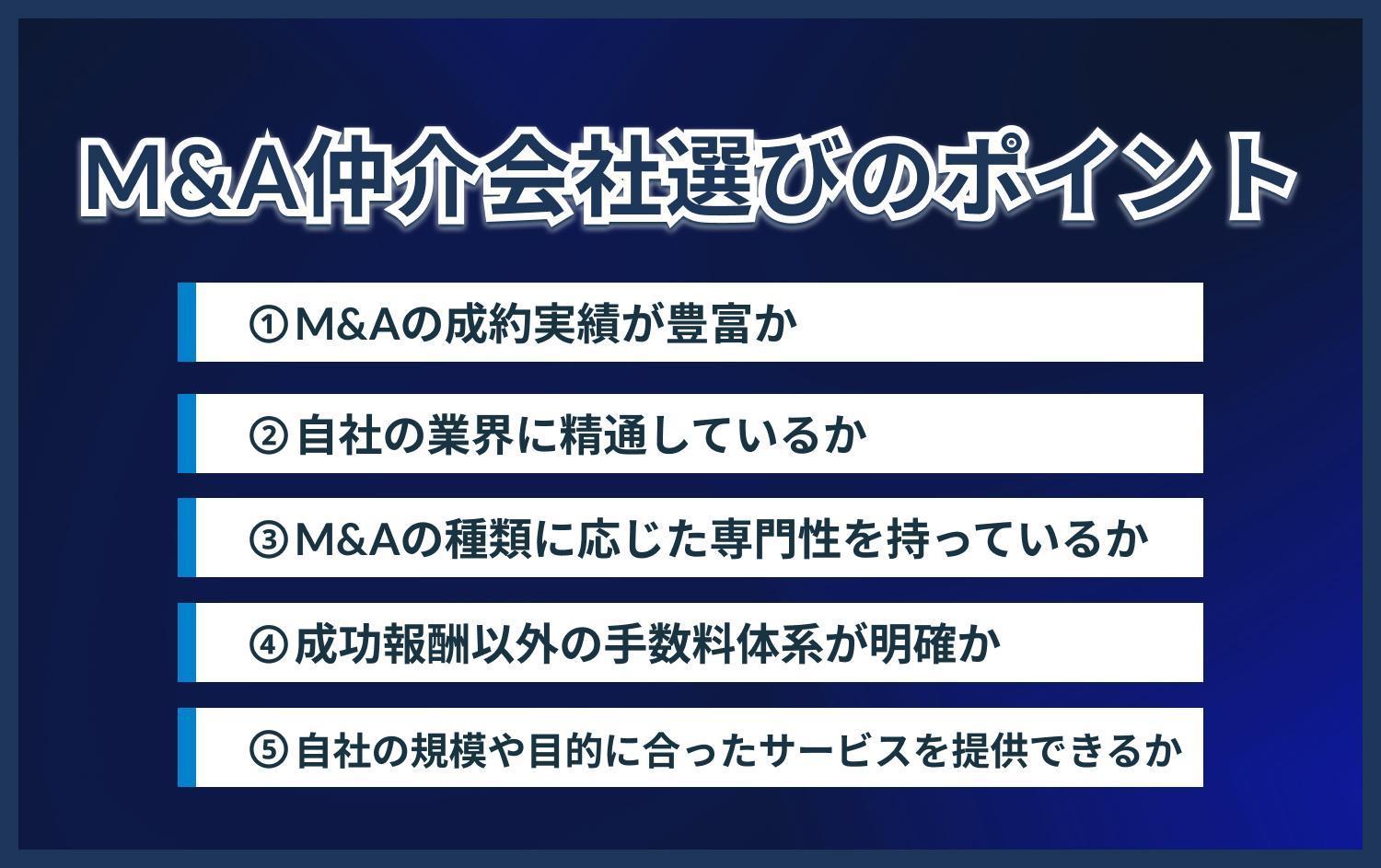

東海地方のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びで重要なのは、豊富な成約実績を有しているかどうかです。実績の多い仲介会社であれば、M&Aのノウハウが蓄積されており、スムーズな案件進行が期待できます。東海地方での成約実績を確認し、信頼できる仲介会社を選びましょう。

自社の業界に精通しているか

自社と同じ業界でのM&A実績があるかどうかもポイントです。業界特有の商慣習やビジネスモデルを理解している仲介会社であれば、適切な企業価値の算定やマッチングが可能です。自社の業界に強い仲介会社を探してみましょう。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aにも様々な種類があります。事業譲渡や株式譲渡、合併など、目的に応じた最適な手法を選択する必要があります。M&Aの種類ごとに豊富な実績を持ち、専門性の高いアドバイスが得られる仲介会社を選ぶことが重要です。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬体系は、成功報酬型が一般的です。ただし、着手金や中間金など、成功報酬以外の手数料設定には注意が必要です。手数料体系が明確で、納得感のある料金設定になっているかどうかを確認しましょう。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

自社の規模や売上高、M&Aの目的によって、必要となる仲介サービスは異なります。自社の状況やニーズに合ったサービスを提供できる仲介会社を選ぶことが大切です。親身になって相談に乗ってくれる仲介会社を見つけましょう。

まとめ

東海地方の中小企業では、後継者不在による事業承継の問題が深刻化しています。特に、岐阜県や愛知県、静岡県で後継者不足が目立ち、休廃業・解散のリスクも高まっています。一方で、人手不足や後継者問題の解決策として、M&Aによる事業承継が注目されつつあります。

事業承継を円滑に進めるためには、早めの準備と計画的な取り組みが欠かせません。経営状況の見える化や経営改善によって、会社の魅力を高めておくことが大切です。M&Aによる事業承継を選択する際は、専門家の力を借りながら、綿密なプランニングのもとに進めていくことが求められます。

東海地方には、事業承継を支援する様々な相談先が用意されています。中小企業のホームドクターである中小企業診断士や、財務の専門家である税理士、金融機関など、支援機関の知見を活用しながら、自社に合った事業承継の方法を探っていきましょう。

M&Aによる事業承継を検討する際は、信頼できるM&A仲介会社を選ぶことが重要です。自社の業界に精通し、豊富な実績を持つ仲介会社を選ぶことで、スムーズなM&Aの実現につなげることができるでしょう。

事業承継は、会社の存続と発展のために欠かせないプロセスです。東海地方の中小企業経営者の皆様には、本記事を参考に、計画的な事業承継の取り組みを始めていただければ幸いです。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。