ゲーム業界(会社)のM&A動向・スキーム・相場・事例・メリット

目次

ゲーム業界(会社)の概況

業界(会社)の概況を知るために、業界の定義(属する会社の種類)、市場動向、業界が抱える課題について解説します。

定義

ゲーム業界の定義として、業界にはどのような種類の会社が属しているのかを解説します。

ゲーム機製造会社

ゲーム機製造会社は、ゲーム機本体(ハード)の開発・製造や販売を手がけます。代表例としては、Nintendo Switchなどで有名な任天堂、PlayStationを手がけるソニー、Xboxのマイクロソフトなどが該当します。

ゲームソフト製造会社

ゲームソフトの企画・開発を行う会社であり、業界を構成する重要なカテゴリーのひとつです。ゲームソフトを開発する企業をデベロッパー、企画・販売を担当する企業をパブリッシャーといいます。大手企業の場合は、自社内にデベロッパーとパブリッシャー双方の機能をもっていることもありますが、子会社が片方を担うこともあります。自社で片方を担当し、残りの一方を外部委託するといったことも珍しくありません。

オンラインゲーム開発会社

ネットワークに接続して楽しむオンラインゲームは、世界的に市場が拡大傾向にあります。オンラインゲームコンテンツは、PCやスマートフォンを含むさまざまなデバイスで遊べるという特徴があります。人気ゲームはほとんどがオンライン対応していることもあり、ゲーム業界内でも近年、特に成長を遂げているカテゴリーです。

スマホ・ソーシャルゲーム開発会社

スマホ・ソーシャルゲームもまた、スマートフォンの普及により、市場拡大が続いているカテゴリーです。ソーシャルゲームは、ゲームをプレイするのにSNSを利用するのが必須であり、対応しているSNSに登録する必要があります。一方、スマホゲームの場合、多くはゲームアプリをダウンロードするだけで手軽に遊べます。

市場動向

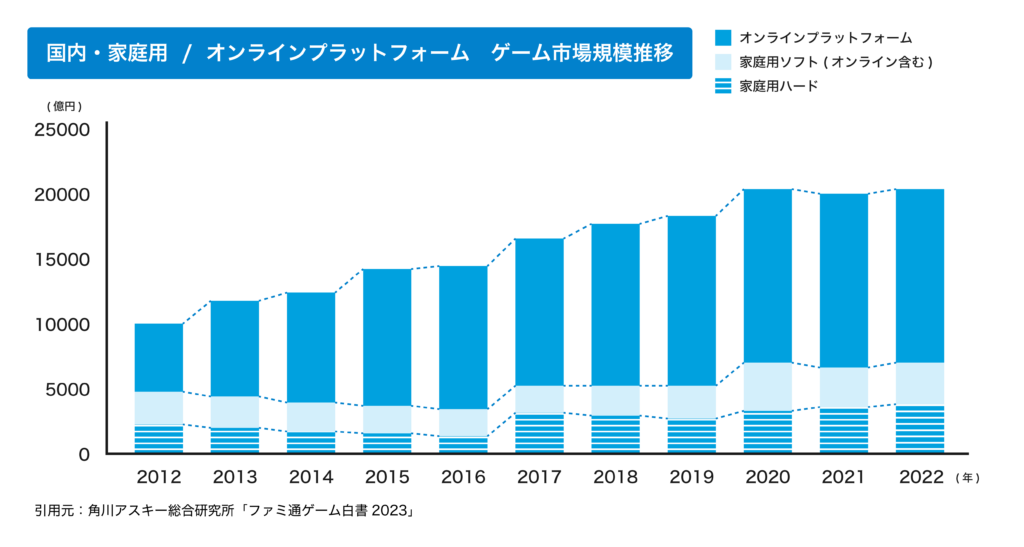

角川アスキー総合研究所が発売する『ファミ通ゲーム白書』によれば、2022年時点での国内のゲーム市場規模は2兆316億円です。新型コロナウイルスの感染拡大で在宅時間が増えたことによって、2020年の国内ゲーム市場は前年の2019年に対して2割程度の伸びを見せたものの、2021年は対前年比で微減し、2022年に再び増加に転じています。

2021年に市場規模がほぼ横ばいで推移した理由は、コロナ禍によって世界的に半導体が不足し、ゲーム機器の供給が需要に対して追いつかなかったためです。ゲーム機器の生産不足の影響を受け、家庭用ゲームソフトの売上も伸び悩みました。しかしながら、半導体不足が解消傾向に向かった2022年に拡大に転じていることから、ゲームに対する需要は一過性のものではなく、国内市場では根強いことがわかります。国内ゲーム市場規模を2022年と2012年とで比較すると、実に約2倍の成長を示しています。これらのことからゲーム業界は、外部要因に一時的に市場規模が左右されることはあっても、成長を続けている産業だと結論づけられます。

同白書によれば、ゲームコンテンツで大半を占めているのはオンラインプラットフォームのゲームです(そのほかの分類は家庭用ソフト、家庭用ハード)。ここにはPCやスマートフォンでプレイできるものも含まれます。

国内のゲーム人口も増加傾向にあり、なかでも増えているのがPCやスマホのアプリゲームプレイヤーです。すでに所有しているスマートフォンやPCで遊べること、特にスマートフォン向けゲームアプリの場合は、ダウンロードすれば誰でも遊びやすい手軽さがあることがその理由になっていると考えられます。

(参照元:『ファミ通ゲーム白書2023』が本日(8/29)発売。世界のゲーム市場やプレイヤー人口などを分析したデータ年鑑 |ファミ通.com

(参照元:ゲーム産業は依然高水準!|経済産業省 https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20231006hitokoto.html)

業界が抱える課題

ほかの多くの業界と同じく、ゲーム業界にも人材不足や競争の激化といった課題があります。

慢性的な人材不足

ゲーム市場が拡大傾向にあるのに対し、業界を支える人材は慢性的に不足しています。新作をリリースし続けなければならない一方で、すでに多数が流通している既存ゲームのメンテナンスやアップデートなどにも対応する必要があり、過酷な業務が人材を集めるのにマイナスに働いていると考えられます。ゲーム業界では最先端の高度な技術を扱ったり、ヒットするおもしろいシナリオを考えたりする必要があり、これらに適応できる人材の育成は欠かせません。しかし、通常業務量の多さなどから、なかなか人材育成にまで手が回らないという問題もあります。

競争の激化

スマホゲーム利用者が増加したことや、eスポーツへの注目度が高まったこともあり、ゲーム業界には多様なコンテンツを次々に生み出すことが期待されています。特にオンラインゲームやスマートフォン向けのゲームアプリではその傾向は顕著で、市場内での競争激化も業界が抱える大きな課題となっています。

ゲーム業界(会社)のM&A動向

ゲーム業界でM&Aは、海外への展開、事業成長、人材確保、コンテンツの横展開などを目的に実施されています。

海外への展開を見込んだM&A

国内で人気を集めたゲームの海外展開を目的に、M&Aが実施されることがあります。特に市場が拡大しているオンラインゲームやスマホゲームは、プラットフォームさえあれば国や地域を問わずプレイできますが、国によって利用できるプラットフォームが異なる場合もあります。このような場合、海外企業・事業をM&Aで取得することが有効です。海外企業・事業をM&Aで取得できれば、比較的短期間で海外での拠点を築け、海外展開を図れます。

事業成長を目的としたM&A

事業を成長させる=売上の増大を図るには、利用者単位の売上を伸ばすことも重要ですが、利用者数を増やすことはそれ以上に重要です。例えばスマホゲームの場合、熱心なゲームファン以外のライト層もターゲットにしやすいという特徴があります。スマホゲームを展開していない企業がM&Aでスマホゲームを取得できれば、一気に利用者数を拡大できるチャンスが生まれ、売上の増大を見込めます。

優秀な人材確保を目的としたM&A

ゲーム業界では慢性的に人材が不足しているうえに、ほかの業界に比べて離職率も高く、経験豊富で優秀な人材となれば、確保することは至難の技です。M&Aの実施によって、すでに業界内で経験を積んだ従業員を確保することも可能です。

(参照元:ゲーム会社の離職率が高い理由とは?就職・転職を考えている人必見!業界特有の離職理由を紹介 | ゲーム業界の求人・転職ならG-JOBエージェント https://game-matching.jp/g-job-agent/news_articles/26)

コンテンツの横展開を目的としたM&A

M&Aでメディア関連企業などを取得することによって、コンテンツの横展開が可能になることもあります。漫画やアニメ、音楽など、ゲームと親和性の高い分野への展開を目的としたM&Aのほか、家庭用ゲームの人気キャラクターをスマホゲームに登場させるために開発会社をM&Aで取得するといったことも考えられます。

ゲーム業界(会社)におけるM&A手法(スキーム)

ゲーム業界でよく利用されるM&A手法である株式譲渡および事業譲渡について解説します。

株式譲渡

株式譲渡とは、買い手企業が売り手企業の株式の一定割合以上を取得して経営権を握る手法です。売り手側は会社組織や事業を存続できるほか、従業員の雇用も確保できます。また、取引先との関係を維持できることもメリットのひとつです。買い手側は経営権を掌握し、新たな事業を展開できる点がメリットとして挙げられます。手続きが比較的簡単なことは、売り手・買い手双方にとってメリットとなります。ただし、株式譲渡の場合には、買い手は売り手の不採算事業や負債も継承しなければならず、継承後の対応は慎重に行う必要があります。買い手が売り手の全株式の取得を目指したとしても、難しい場合があります。

事業譲渡

事業の一部または全部を買い手に譲渡する手法です。買い手が望む事業に加え、当該事業に関連した資産や権利などを選別したうえで売買します。売り手は不採算事業を売却して主力産業に専念しやすく、買い手は買取事業を吟味できるため、経営リスクを負わずに済むという利点があります。事業単位で取引できることから、株式譲渡より買い手が見つかりやすいのも特徴です。一方で特定の事業の主体が別企業に移るため、従業員との雇用契約、取引先との契約を締結し直さなければならないなど、比較的手続きが煩雑になってしまうというデメリットがあります。

ゲーム業界(会社)のM&A実施時の価格相場

ここでは、業界でM&Aを行った場合の価格相場と企業価値の算出方法について解説します。

価格相場

ゲーム会社の売却価格は、一概にいくらと言うことはできません。企業価値には、業績や事業の規模はもちろん、人気タイトルをどれだけ出しているのか、どのくらいの技術力があるのか、人材の質や数はどの程度か、といったゲーム業界特有の要因も影響するためです。

他業界の中小企業を例に挙げると、時価純資産に2~5年分の営業利益を加えた金額をベースとして売却金額を決めるのが一般的です。スキーム別に詳しく見ると、株式譲渡の場合は時価純資産、営業利益、役員報酬の2~5年分を合わせた金額、事業譲渡の場合には、譲渡する資産と2~5年分の営業利益を足した金額がベースになります。ゲーム業界の場合も、これらの計算式で算出された金額が価格相場と考えても大きく外れていないはずです。

企業価値算定の3つの分類

企業価値算定方法にはコストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチがあります。

コストアプローチ

中小企業のM&Aで多く採用されるのがコストアプローチです。資産から負債を差し引いた純資産額で企業価値を算出します。企業を清算する場合もこの手法がよく用いられます。評価の客観性が担保される一方で、事業の成長や将来得られるであろう利益、市場の変化などを考慮していない点には注意する必要があります。

マーケットアプローチ

類似企業や事例をもとに企業価値を算出する方法です。売り手企業と似た上場企業や、同様のM&A取引事例を参考にして算出します。市場の状況を反映して評価できるうえ、コストアプローチ同様、客観性の高さが特徴です。ただし、評価対象企業のもつ独自事象は考慮されておらず、類似した会社がない場合は評価を行えないのが難点です。

インカムアプローチ

評価対象となる企業の事業計画などをもとに、将来得られるであろう利益も含めて、企業価値を算出する方法です。当該企業独自の事象を反映させやすいという利点がありますが、被買収企業側が作成した事業計画にもとづく評価であり、主観が入りやすいというデメリットがあります。将来的に期待できる収益を考慮していることから、清算目的でのM&Aでは利用できません。

ゲーム業界(会社)でM&Aを実施するメリット

売り手側のメリット

売り手側のメリットとしては、経営基盤の安定化、従業員の雇用確保、借入や保証の解消、売却益の獲得、後継者問題の解消といったことが挙げられます。

経営基盤の安定化

中小企業の場合、大手企業の傘下に入ることによってブランド力や資金力を得られ、経営基盤の安定化も図れます。経営基盤が安定化することにより、特にオンラインゲームなどの流行り廃りのサイクルが早い分野でも、ある程度の挑戦的な事業展開を行える点はメリットに挙げられます。

従業員の雇用確保

株式譲渡か事業譲渡かによって状況は異なるものの、M&Aによって買収先企業に移る従業員の雇用は確保されます。仮に廃業してしまえば、すべての従業員が職を失いますが、M&Aを実施すれば、少なくとも全従業員の雇用を確保できる可能性は格段に高まります。

借入や保証の解消

中小企業の場合、経営者個人が会社の連帯保証人を求められることがあります。これは、会社が倒産してしまった場合には、経営者個人が負債を負うことを意味します。M&Aの実施によって、売り手企業の借入や保証が解消されることがあります。

売却益の獲得

M&Aを実施すれば、事業売却による収益を獲得できます。売却益は新規事業の立ち上げや、事業への再投資、従業員の退職金など、さまざまな用途に有効活用できます。

後継者問題の解消

後継者がいない場合でも、M&Aによって事業を存続できる可能性があります。例えば企業の業績が好調であるにもかかわらず、後継者不在で廃業しなければならないといったリスクを回避し、事業やゲームブランドなどの存続を図れます。

買い手側のメリット

買い手側のメリットとしては、優秀な人材の確保、事業上のノウハウの継承、人気ゲームタイトルの獲得、ゲーム業界への新規参入といったことが挙げられます。

優秀な人材の獲得

ゲーム業界では最先端の技術を身につける必要があり、即戦力人材の確保が困難という問題があります。人材育成に十分な時間や費用を割けない企業もあるかもしれません。M&Aの実施によって、売り手企業の優秀な人材や即戦力人材を確保することが可能です。

ノウハウの継承

売り手企業がもつ、ヒット作品を生み出すノウハウや技術力などを利用することで、自社の開発力を強化できます。強化された開発力によって、さらに良質なコンテンツを制作できる可能性が高まり、ゲーム業界における競争力も高まります。

人気ゲームタイトルの獲得

売り手企業がもつ人気タイトルの権利を獲得するために、M&Aを実施することもあります。人気作品はコアなファンを多く抱えており、継続的な収入が期待できることは買い手には大きな魅力です。資金を投じて、結果が不透明なゲームを新たに開発するリスクも避けられ、業績の安定化が見込めます。

ゲーム業界への新規参入

技術やノウハウをもたない異業種の企業が単独でゲーム事業に参入し、採算を取ることはほとんど不可能に近いといっても過言ではありません。既存のゲーム会社をM&Aによって傘下に収めれば、技術面、マーケティング面ともに強化でき、新規参入を実現できます。

ゲーム業界(会社)のM&A案件・事例

ゲーム業界に関するM&A事例をご紹介します。

事業の売却・事業承継のご相談は下記よりお問い合わせください。

事例1 任天堂によるネクスト・レベル・ゲームズの買収

2021年3月、任天堂はカナダのゲーム開発会社ネクスト・レベル・ゲームズを買収しました。同社は「ルイージマンション」シリーズなど、任天堂向けのゲーム開発で成功を収めてきました。このM&Aは、任天堂がソフトウェア開発のスピードを加速し、クオリティを向上させるために実施されました。

任天堂は、これまでサードパーティとして協力してきたネクスト・レベル・ゲームズを完全子会社化することで、今後も高品質なゲーム開発を行う基盤を強化し、長期的な成長を目指しています。 引用元:https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2021/210105.pdf

事例2 ソニー・インタラクティブエンタテイメントによるHaven Studiosの買収

2022年3月、ソニー・インタラクティブエンタテイメントは、カナダに拠点を置くHaven Studiosを買収しました。Haven Studiosは、元Ubisoftのプロデューサーであるジェイド・レイモンドによって設立され、革新的なゲーム開発を目指していました。

この買収により、ソニーはプレイステーション向けのゲームラインナップを強化し、独自IPの創出を進める狙いがあります。Haven Studiosの開発力を活かし、ソニーは今後の競争力を一層強化していく計画です。

引用元:https://sonyinteractive.com/jp/press-releases/2022/220322-2/

事例3 サイバーステップによるネッチの買収

2022年4月、サイバーステップ株式会社は、オンラインクレーンゲームサービスを展開する株式会社ネッチの全株式を取得し、子会社化しました。

ネッチは、オンラインクレーンゲーム「ネットキャッチャー ネッチ」で知られ、優れた運営ノウハウを持っていました。サイバーステップは、この買収により、ゲーム業界でのオンラインエンターテインメント事業を拡大し、両社の技術力と経験を活かして新たな成長を目指しています。

引用元:https://gamebiz.jp/news/347786

事例4 任天堂によるSRDの子会社化

2022年2月、任天堂株式会社は、長年にわたり任天堂のゲームソフトウェアの開発に携わってきた株式会社SRDを子会社化しました。

SRDは、「あつまれ どうぶつの森」や「リングフィット アドベンチャー」などの人気タイトルの開発にも関わっており、任天堂は今後も高品質なゲーム開発を続けるため、安定したリソースを確保することを目的としています。この買収は、ソフトウェア開発の効率化と開発力の強化を図るものです。

引用元:https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2022/220224.pdf

事例5 CygamesによるFLAGGSの子会社化

2021年10月、Cygamesはスマートフォン向けゲームやアニメーション制作を行う株式会社FLAGGSを、第三者割当増資により子会社化しました。

FLAGGSは、ゲーム開発やアニメ制作の実績を持ち、Cygamesはこれにより、スマートフォンゲーム市場でのさらなる展開を目指しています。両社の協力により、新たなコンテンツやサービスの開発が進められ、エンターテインメント業界でのシェア拡大が期待されています。

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000047143.html

ゲーム業界(会社)でM&Aを実施する流れ

ここでは、専門家への相談から最終契約までの流れを解説します。

M&Aの専門家へ相談

まずは、M&Aの専門家へ相談します。専門家の協力を得ることで、時間と労力を省けるだけでなく、成功率もアップします。市場での適切な売却価格についてもアドバイスしてもらえます。

マッチング候補の検討と選定

事業分野や事業規模、業績などを考慮したうえで、買い手候補を検討します。この段階では、企業名を伏せた状態でマッチングを行うのが一般的です。これはM&Aを検討中であるといった情報が外部に漏れて事業に影響を及ぼしたり、交渉が難しくなったりするのを避けるためです。候補企業を選定したら先方に打診します。

トップ面談の実施

企業を選定したら、売り手企業と買い手企業、双方の経営者同士の面談を行います。公開されているデータからは伺い知れない相手企業の情報を得たり、経営者個人の人間性、価値観、経営理念などを理解したりすることが目的です。トップ面談は、売り手側にとっては相手企業への理解を深める場で、買い手側にとっては自社をアピールする場となります。

基本合意書の締結

交渉に入ることが決まったら、双方が合意した条件などを記載した基本合意書を作成し、締結します。基本合意書はM&Aの契約を確約するものではなく、いわば仮契約であり、これから進める交渉に法的拘束力を生じさせるためのものです。基本合意書の締結により、独占交渉権が与えられ、交渉期間も定められます。

デューデリジェンス

デューデリジェンス(買収監査)とは、投資対象の価値やリスクなどを調査することです。M&Aにおけるデューデリジェンスでは、売り手側の企業の資産や負債、経営リスクなどを徹底的に調査します。

買い手側は顕在化していないリスクを見落とせば、M&A後に自社がリスクを負う恐れがあります。不安材料をなくし、売り手と買い手双方にとって満足のいく契約に至るためにも必要な過程です。一般的にデューデリジェンスは、税理士や公認会計士、弁護士といった専門家に依頼します。

最終契約

デューデリジェンスの実施後、売り手と買い手、双方の合意が得られたら、最終譲渡契約書を交わします。この契約書には売却金額のほか、従業員の処遇など、M&Aに関わる決定事項が記載されます。最終契約を締結する際には、M&Aの仲介会社担当者や、司法書士などの専門家、取引金融機関の関係者などが立ち会うことがあります。

まとめ

現在の国内市場規模が2兆円を超え、拡大が続くゲーム業界ですが、一方で競争激化や人材不足、それによる事業継続の不安定さといった問題も抱えています。こうした問題の多くはM&Aの実施によって解決を図れるうえに、さらなる事業発展につながることもあります。M&Aに興味はあるが、詳細についてはよくわからないという経営層の方はまず、専門家に相談してみることをおすすめします。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。