M&Aされた会社の末路は?|買収後の組織課題の要因と対策まで失敗事例から考える

M&Aされた会社の末路は?|買収後の組織課題の要因と対策まで失敗事例から考える

本記事では、M&A後の組織再編に関する問題事例と、その解決策などを紹介しています。

また、買収された会社の末路として、どのようなことが起こるのかもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むことで、M&Aに対する不安が解消され、準備を進めることができます。

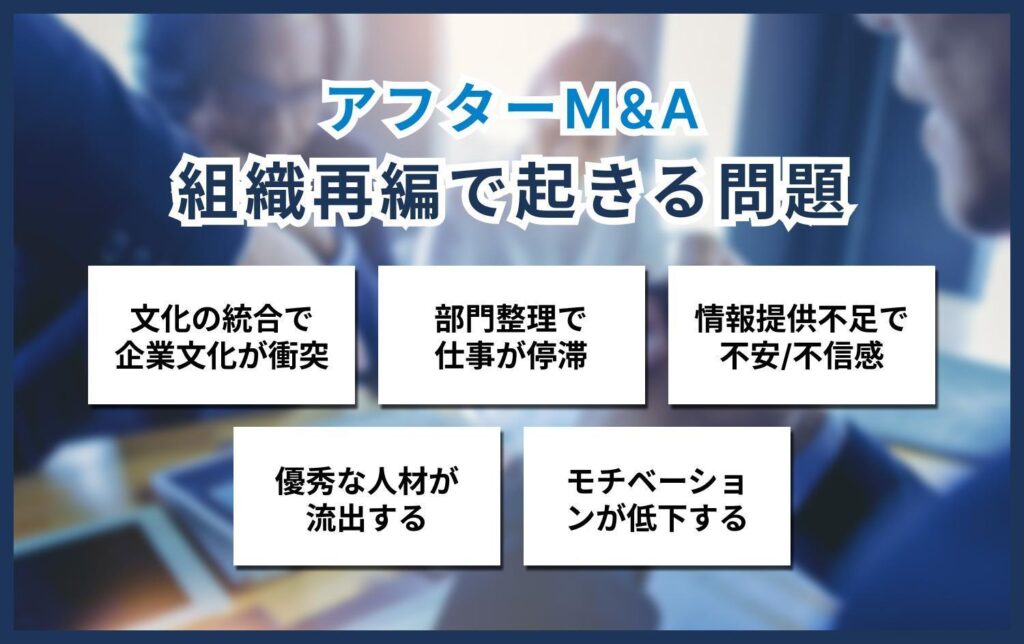

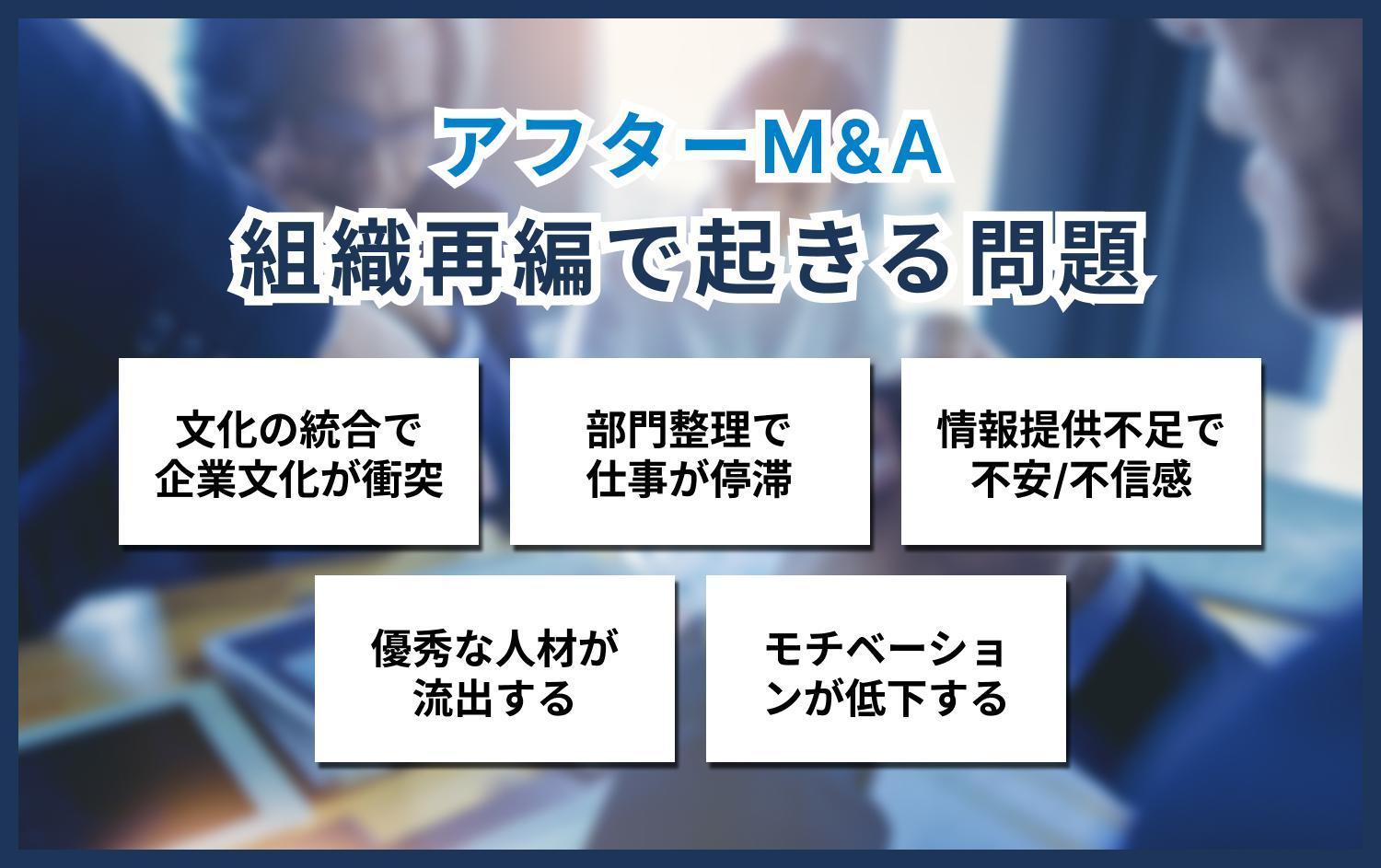

M&A後の組織再編でよく起きる問題事例を紹介

まずは、M&A後の組織再編を行うにあたって、よく起きる問題事例について解説をしていきます。

複数の事例を紹介するので、当てはまるケースや起こりうる可能性を意識することで組織再編の際に起こりやすい問題を避けることができます。

それでは事例を見ていきましょう。

文化の統合で企業文化が衝突する

よく起きる問題事例の1つ目は、文化の統合で企業文化が衝突するということです。

なぜ、文化の統合による企業文化の衝突が起こるのか、考えられるケースには以下のような要因があります。

・価値観の違いから起こる衝突

M&Aで企業が統合した際、価値観の違いで企業が衝突することがあります。

例として、チームワークと協調を重視する文化を持った企業と、個人の成果と競争を重視する文化を持っている企業が統合すると、お互いに今まで行ってきた事業の価値観が違うため衝突を起こしやすいです。

・意思決定を行う過程で衝突

意思決定の過程も衝突が起こりうる場面です。

「トップダウンで意思決定を行い、迅速な行動を重視する文化」と「ボトムアップで従業員の意見を広く集めて意思決定を行う文化」を持った企業が統合すると、文化の違いで衝突を起こす傾向があります。

・コミュニケーションのスタイルで衝突

直接的なコミュニケーションを好む文化と、遠慮がちなコミュニケーションを好む文化が統合すると、誤解や不信感を招く原因となり得ます。

・勤務態度とワークライフバランスで衝突

残業や週末勤務が当たり前と考える企業文化と、プライベートの時間を大切にする企業文化の間では、衝突が起こりやすいです。

このように、さまざまな要因で企業文化が衝突することがあるでしょう。

【中見出し2】役職や部門の整理が原因で仕事が停滞する

よく起きる問題事例の2つ目は、役職や部門の整理が原因で仕事が停滞するということです。

役職や部門の整理が原因で仕事が停滞する原因として、以下のようなものが考えられます。

不安が増加する

役職や部門の再編が行われる際、どのような変更が行われるか、自分の職場での将来がどうなるのかという不安が増加してしまいやすいです。

このような不安は、仕事への集中を妨げることに繋がります。

意思決定が遅れる

組織再編によって役職や自分の責任範囲が変更されると、誰が最終的な意思決定権を持つのか、またどの部門がどのタスクを担当するのかが決まらない場合があります。

その結果、プロジェクトや日常業務の意思決定が遅れ、仕事の進行が停滞する可能性があるでしょう。

コミュニケーションで障害が起こる

部門やチームの再編成によって、以前はスムーズだったコミュニケーションが断ち切られることがあります。

新しいチーム構成やリーダーシップの下で、効果的なコミュニケーション方法を見つけるまでに時間がかかることがあります。

職務の重複または欠如

再編によって、一部の職務が重なってしまったり、逆に重要な職務が誰にも割り当てられない状態になったりしやすいです。

その結果、効率が低下し、業務を行うために必要なタスクが適切に管理されない場合があります。

情報提供不足で不安や不信感が生じる

よく起きる問題事例の3つ目は、情報提供不足で不安や不信感が生じるということです。

M&Aによる組織再編では、先行きの不透明さから従業員の不安や不信感が高まりがちです。経営陣からの情報提供が不足していると、噂や憶測が飛び交い、組織に混乱が生じることがあります。

情報提供を十分に行い、従業員の不安を払拭することが、円滑な組織再編には不可欠です。

優秀な人材が流出する

よく起きる問題事例の4つ目は、優秀な人材が流出するということです。

組織再編に伴い、優秀な人材が退職してしまうことは珍しくありません。特に、自分が在籍している企業が買収された従業員にとっては、将来に対しての不確実性が高まることになります。

新しい組織文化に適応できない、スキルを十分に発揮できる環境が整わない、といった理由から、他社への転職を選ぶケースが多いのです。

優秀な人材の流出は、競争力の低下につながりかねないので、従業員に寄り添ったキャリアサポートや、魅力的な報酬制度など、何らかの施策を講じる必要があります。

モチベーションが低下する

よく起きる問題事例の5つ目は、モチベーションが低下するということです。

異なる企業文化を持つ会社同士が統合すると、従業員のモチベーションが低下しやすくなります。自社の理念や価値観、仕事へのこだわりを大切にしてきた従業員にとって、新しい企業文化へ適応することは、簡単ではありません。

さらに、業務の変更による戸惑いや、人事評価制度の変更に伴う不公平感なども、モチベーション低下の原因となります。

M&A後の組織再編でよく起きる問題の解決策

ここまで、M&A後に起きる問題として、よく起きる事例をいくつか紹介してきましたが、どのように解決へと向かえばいいのでしょうか。

ここでは、M&A後の組織再編でよく起きる問題の解決策を紹介します。

ここで紹介した解決策では、解決できない場合もあることを理解しておきましょう。

経営陣が明確なビジョンを示す

M&A後の組織再編で最も重要なのは、経営陣が明確なビジョンを示し、全社のベクトルを一本化することです。

買収側と買収された側では企業文化が異なるのが当然であり、それを放置すれば混乱を招きかねません。トップ自らが理想とする未来像を言語化し、従業員に浸透させていく努力が求められます。

新しい企業文化の構築に向けて、経営陣が強力なリーダーシップを発揮することが、スムーズな組織再編を行いやすいです。

迅速に組織構造を設計する

M&A後は、スピード感を持って新しい組織構造を設計し、人員配置を決定することが重要です。事業環境の変化が速いなか、組織再編に時間がかかりすぎては競争力が低下してしまいます。

しかし、雑な判断は禁物で、事業戦略にマッチした最適な組織設計を行う必要があります。

各部門の役割や権限を明確にし、意思決定までの過程をシンプルにすることで、業務の停滞を防ぐことができるでしょう。

社員とのコミュニケーションを密にとる

従業員の不安や不信感を解消するためには、経営陣と従業員の間で密なコミュニケーションを取る必要があります。

従業員が不安に感じていることや、不信感を持っていることに対して、対話の機会を設けることが重要です。現場の声に真摯に耳を傾け、従業員の不安に寄り添う姿勢を示すことで、信頼関係を築きやすくなります。

従業員のサポートを行う

優秀な人材が流出しないために、買収後の社員サポートやキャリア開発など、従業員に寄り添うことが重要です。

新しい組織文化へ適応できるようにするための研修制度や、スキルアップの機会を提供するなど、優秀な人材を流出させないために、さまざまな対策を行う必要があります。

従業員に寄り添い、この企業にいたいと思ってもらえるような環境づくりを行いましょう。

買収された会社の末路|従業員の目線から見る問題点

M&A後の問題の1つに、自分が在籍している会社が買収された後の問題というものがあります。ここでは、実際に会社が買収されたと想定して、考えられる末路について見てみましょう。

社員が大量に退職する可能性がある

自分が在籍している会社が買収されたとなると、先行きが不安なため、退職を考えるという社員も少なくはありません。

買収の機会を良い機会と考え、転職や独立を考える社員もいると思います。

もし、そのようなことが起こると、買収された途端、社員が大量に退職する可能性も考えられるのです。そうなってしまうと、企業は資産である社員を大量に失うピンチであり、業務もスムーズに行うことができない場合もあります。

そうならないためにも、普段からコミュニケーションを欠かさず、常に情報もオープンにしておくようにしましょう。

給料は買収される先によって異なる

自分が在籍している会社が買収された場合は、業務内容や環境だけでなく、給料も変わってしまう可能性があります。今まで働いてきた評価内容が、次の会社では全く引き継がれない可能性があるのです。

そうなってしまっては、また一から評価を上げていく必要があり、大変です。

しかし、買収されると必ず給料が下がるわけではありません。給料が変わらず引き継がれる場合もありますし、買収されてから給料が上がるケースも考えられます。

そのため、給料は買収先によって異なるということです。

買収先によってはリストラされることがある

買収先によっては、買収した後社員がリストラされるケースも考えられます。これはほとんどないかもしれませんが、可能性は0ではありません。

元々いた企業では活躍できていた場合でも、新しい環境になってそのままスキルや能力を活かせるかとなると、必ずしもそうではありません。

そのため、雇用しているのが難しくなり、リストラされるケースもあります。

そうならないためにも、新しい環境へ適応するための努力を行うことが重要です。

社長は引き継ぎが終わり次第退職する

社長は会社の売却を済ませた後、業務の引き継ぎが終わり次第、退職します。ほとんどの場合は、そのままサポートなどもしないことが多いですが、その後もサポートをする場合もあります。

経営権はないけれども、それまでの経験などを活かしアドバイスを行うというケースもあるのです。

引き継ぎ次第、退職するかどうかは、その人によって異なります。

M&A後の問題で起こりうる失敗事例を紹介

M&A後の問題で起こりうる失敗事例を大企業と中小企業に分けて紹介していきます。自分が経営している会社がどのような規模かも想像しながら、見てみましょう。

【大企業】M&Aで起こりうる失敗事例

M&Aは大企業にとって成長戦略の有力な選択肢ですが、同時に多くのリスクもあることを理解しておく必要があります。失敗事例を分析すると、いくつかの共通点が浮かび上がります。

-

- 文化の衝突:企業文化や価値観の違いから、社員が団結できず、組織の一体感が損なわれる。

- 統合の失敗:買収後の組織再編やオペレーションの統合がスムーズに進まず、効率が悪くなる。

- ITシステムの不一致: 情報システムの統廃合に時間がかかり、業務の停滞や顧客対応の遅れを招く。

- 人材流出:将来への不安から優秀な人材が退職し、競争力の低下につながる。

- ブランドイメージの変化:買収によるブランドイメージの変化から、顧客ロイヤリティが低下する。

M&A後に問題にならないためには、文化の融和やコミュニケーションの活性化に注力し、統合後の事業計画を綿密に立案することが求められます。

M&Aが成功するかどうかは、いかに人と組織を大切にするかにかかっているのです。

【中小企業】M&Aで起こりうる失敗事例

中小企業にとって、M&Aは成長の機会である一方で、多くの落とし穴が潜んでいます。限られた経営資源の中で、いかにリスクを回避するかが重要なポイントとなります。

-

- 資金不足:M&Aに必要な資金を確保できず、買収後の事業運営に悩まされる。

- 経営の問題:買収先の経営陣との方針がなかなか一致しない。

- 顧客離れ:買収によるブランドイメージの変化から、既存顧客の信頼を失う。

- 人材不足:買収後の組織を運営していくだけの人材が不足し、事業の成長が滞る。

- 文化の衝突:企業文化の違いから社員の融和が進まず、生産性の低下を招く。

これらの失敗を防ぐには、徹底的なデューデリジェンスを行うことが重要です。

加えて、社員とのコミュニケーションを密に行うことも欠かせません。M&Aを成功に導くには、経営者の強いリーダーシップが不可欠なのです。

M&Aを成功させるためのポイント

M&A後の問題に対処し、結果的に成功させるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、そのポイントを5つ紹介します。

成長戦略などの戦略的な目標を明確にする

M&Aを成功させるためのポイント1つ目は、成長戦略などの戦略的な目標を明確にすることです。

買収の目的が曖昧だと、統合後の組織運営が迷走してしまいます。市場シェアの拡大や新規事業の獲得など、具体的な成長戦略を決めて、それに基づいて買収先を選定する必要があります。

M&Aは確実とは言えない取引ですが、明確な目標があれば、ブレることなく統合作業を進めることができるのです。

デューディリジェンスを慎重に行う

M&Aを成功させるためのポイント2つ目は、デューデリジェンスを慎重に行うということです。

買収先を決めるにあたって、デューディリジェンスは欠かせません。財務状況や法的リスク、事業の将来性など、買収先の情報を徹底的に調査・分析することが重要です。

想定外の債務や訴訟リスクが発覚した場合、M&Aの成功に大きな影響を与えることがあります。

さらに、買収先の企業文化や経営スタイルについても精査しておきましょう。デューディリジェンスを丁寧に行うことで、リスクを最小限に抑え、スムーズな統合を実現できます。

組織文化が合うかを確認しておく

M&Aを成功させるためのポイント3つ目は、組織文化が合うか確認しておくことです。

M&Aが成功するかどうかを左右する大きな要因の一つが、組織文化の衝突です。企業文化や価値観が大きく異なる会社同士が統合すれば、社員のモチベーション低下や退職につながりかねません。

買収先の選定において、自社の文化とマッチする企業を選ぶことが重要です。コミュニケーションスタイルや意思決定の過程など、日常の仕事の進め方が合っているかを確認する必要もあります。

文化の衝突を最小限に抑えることが、M&Aの成功には不可欠なのです。

情報をオープンにしておく

M&Aを成功させるためのポイント4つ目は、情報をオープンにしておくことです。

M&Aにおいては、社員の不安や不信感を払拭することが重要な課題となります。統合後の組織体制や自分の処遇など、社員の不安に丁寧に答えていく必要があります。

経営陣は積極的に情報を開示し、対話の機会を設けるようにしましょう。買収の目的や統合後のビジョンを明確に示し、社員の理解を得ることが重要です。

専門家にサポートしてもらう

M&Aを成功させるためのポイント5つ目は、専門家にサポートしてもらうということです。

M&Aは非常に難しいものであり、多くの専門的な知識が必要になります。財務・法務・人事など、さまざまな分野の専門家にサポートを仰ぐことが重要です。

特に、統合先の選定や買収価格の算定、契約書の作成などは、専門家の助言が欠かせません。専門家の知見を活用することで、M&Aのリスクを最小限に抑え、スムーズに統合を進めることができるのです。

そのため、M&Aについて不安やお困りごとがある経営者の方は、M&Aのプロにサポートを依頼してみてはいかがでしょうか。

M&A後の問題についてよくある質問

会社が買収されることは、従業員に伝えたほうがいいですか?

会社の売却は従業員に大きな影響を与える重大な問題です。情報を隠すことで、かえって不安や憶測を呼ぶ可能性があります。

適切な時期に、正直に伝えることが大切でしょう。従業員の不安に耳を傾け、質問にはできる限り答えることが重要です。

従業員との信頼関係を維持しながら、円滑な引継ぎを目指すことが求められます。

買収はチャンスでもあると前向きに捉え、従業員と協力して会社の発展に取り組むことが求められます。

売却された会社の社員はどうなりますか?

売却された会社の社員は、その会社を買収した会社の社員として、働くことになります。

給料などは引き継がれる可能性もありますが、役職や部署、業務内容は、異なる場合もあります。

M&A後のマネジメントはどのように行えばいいですか?

M&A後のマネジメントにおいては、強力なリーダーシップの発揮と、社員とのコミュニケーションが特に重要となります。どちらを欠かすこともできず、情報をオープンにし、真摯に向き合うようにしましょう。

M&Aの失敗理由で多いものはなんですか?

M&Aが失敗する理由としては、

-

- 戦略的な目的の曖昧さ

- 文化の衝突

- 統合の遅れ

などが挙げられます。

そのほかにも、専門家の助言を受けなかったことや、後先考えずにM&Aしてしまった場合など、さまざまな理由が考えられます。

M&A後の問題|まとめ

この記事では、M&A後の問題としてよく起こる事例やその解決策を紹介してきました。M&Aには、さまざまな問題が潜んでおり、トラブルのないM&Aは少ないです。

そのため、問題を最小限に抑える努力を行う必要があります。

その一つとして、M&Aをプロにサポートしてもらってはいかがでしょうか。サポートしてもらうことで、M&A後の問題が起こりにくく、M&A自体もスムーズに完了できます。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。