M&Aにおけるネームクリアとは:意味や適切なタイミングを解説

「M&Aにおいてネームクリアはどのタイミングで実施するのがベストだろうか?」

現在M&Aを検討していて、何から始めるべきかを悩む経営者の方は多いのではないでしょうか。

本記事では、M&Aにおけるネームクリアの目的や特徴を解説し、ネームクリア前後の進め方の手順についてもわかりやすく解説しています。

これを読めば、M&A初心者でもネームクリアの重要性と必要な手続きを理解できます。確実にM&Aを進められ、良きパートナーと新しいビジネスをスタートできるでしょう。

結論として、ネームクリアはM&Aにおいて欠かせない重要なプロセスであり、ネームクリア前後でしっかり準備して進めることが成功の鍵になります。

目次

M&Aにおけるネームクリアの意味

M&Aにおけるネームクリアとは、買い手の候補に対して、対象企業の実名を開示することを指します。また、企業名だけでなく、ビジネスモデルや財務情報などの企業または事業概要も一緒に開示することがあります。

情報開示をするのは、M&A仲介会社やFAの役割です。

ネームクリアを行えば、買い手は具体的な対象会社の情報を入手でき、本格的なM&A交渉の検討を進める準備が整います。

ネームクリアの目的

買い手側にとってのネームクリアの目的は、案件の具体的な情報を入手し、本格的な買収検討とM&A交渉を進行させることです。

買い手側がM&Aの初期的検討を行う際には、ノンネームシートと呼ばれるM&Aの案件概要が記された資料を確認します。

この段階では、売り手側の企業を特定できる情報は制限されているため、本格的な検討を進めるには不十分です。ネームクリアをすることで企業名や業績などの具体的な情報を入手できます。

売り手側にとってのノンネームシートの目的は、効率的に買い手を探せることであり、機密情報の漏洩を防ぐためのシステムでもあります。

ネームクリアを行う前に、ノンネームシートを活用することで、売り手側は潜在的な買い手に案件情報を提供しつつ、企業の匿名性を保つことができるのです。

それぞれについて詳細に解説します。

ノンネームシートを活用し効率的に買い手を探せる

ノンネームシートを活用すると、多数の買い手候補に関心を持ってもらいやすくなります。

売り手側がM&Aを検討する際、まずは買い手探しから始まります。その際に活用するのが、M&A仲介会社が作成するノンネームシートです。

ノンネームシートを活用することで、売り手側に対する先入観に左右されずに、公開されている情報をもとにM&Aの初期検討をする買い手候補が増えると期待できます。

また、ネームクリアで買い手の関心の度合いを確認できます。

ネームクリアをすることは、買い手がより詳細な企業情報の開示を求めることであり、本格検討の意思表示にほかなりません。ネームクリアをするためには秘密保持契約の締結などの手間もかかるため、それだけの検討姿勢があると判断することにもなります。

機密情報の漏洩を防ぐためのシステム

ネームクリアによって、自社の重要な経営情報の漏えいを防ぎつつ、安全にM&Aを進められます。

ノンネームシート上で公開される会社情報は秘密保持契約がされていない状態です。重要な企業情報が漏洩してしまうとM&Aにおける企業価値が下がるだけでなく、事業にも悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、M&Aによる売却を検討していると関連会社や取引先に情報が漏れてしまい、取引中止となることもあります。

機密情報だからといって、何もかも会社情報を公開しないことにはM&Aは実現しません。M&A仲介会社がうまく買い手と売り手の間に立って、公開情報を精査しているのです。

ネームクリアのメリット

ネームクリアのメリットは、売り手側は競合他社を避けて情報公開できること、不確かな売却話の悪影響による人材の流出を防ぐこと、内密に取引を進められることの3つです。

競合他社や自社の社員など、企業内外への悪影響を最小限に抑えられます。

ここでは3つそれぞれを解説します。

売り手側は競合他社を避けて情報公開できる

売り手にとって、買い手候補が直接の競合企業である場合には、ネームクリアを拒否できます。

自社の差別化要因や強みなどが競合企業に漏れてしまうと、事業経営に悪影響が及ぶ可能性が高いためです。

ノンネームシートからネームクリアのステップを経るからこそできるシステムのため、ネームクリアのメリットといえるでしょう。

売却の悪影響による人材流出を防ぐため

M&Aにおいてネームクリアをすることで、自社の優秀な人材の流出を防ぐ効果があります。

M&Aにより会社の状況が大きく変わり、働く環境に大きな変化が起こると社員が感じると退職につながることがあります。ネームクリアのステップを踏むことで、不確かな情報が噂のように広まってしまうことを防ぎます。

内密に取引の検討ができるため

売り手企業はネームクリアを活用して、M&Aの検討を内密に進めるほうが望ましいです。

なぜなら、M&Aで売却しようとしていることが取引先や関連会社に知れ渡ってしまうと、契約を解除されたり、金融機関からの融資が受けられなくなる可能性があるためです。つまりそれは企業価値の低下につながります。

企業価値が下がってしまうと、M&Aで不利な交渉条件を突きつけられることもあるため注意が必要です。

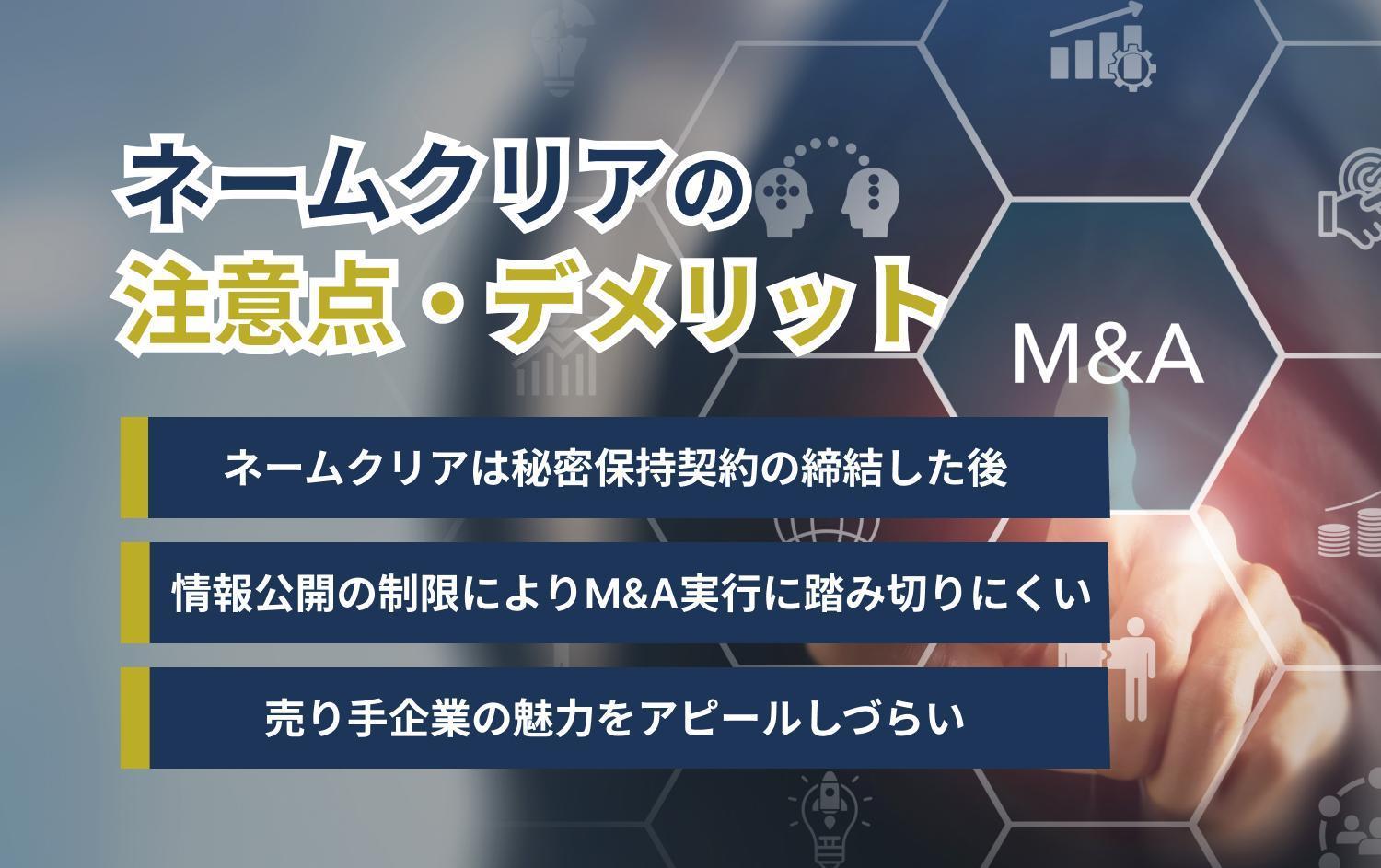

ネームクリアの注意点・デメリット

ネームクリアの注意点やデメリットは3つあり、秘密保持契約の締結など手間がかかること、情報公開が制限されM&Aの実行に踏み切りにくいこと、売り手側の魅力をアピールしにくいことです。

ここではそれぞれに分けて、詳細に解説していきます。

ネームクリアをするうえでの注意点であるため、しっかり内容を把握しておきましょう。

ネームクリアのタイミングは秘密保持契約の締結した後

秘密保持契約を結んだ後のタイミングで、ネームクリアが行われます。

ネームクリアで公開される情報には、固有の社名や財務状況など、重要な企業情報が含まれるため、避けては通れないステップです。

手間がかかり煩わしいと感じる人もいるかもしれませんが、トラブルに発展しないように確実に行いましょう。

スムーズに進めるために、売り手と買い手の間で秘密保持契約とネームクリアが同時並行で進められるケースが多くあります。

情報公開が制限されるためM&A実行に踏み切りにくい

ネームクリアによって情報が得られるとはいえ、100%の情報を公開し合うことは難しいため、M&A実行に踏み切りにくいデメリットがあります。

そもそも買い手企業がノンネームシートに記載されている情報だけで判断し、M&Aに踏み切るのはリスクが高く、現実的ではありません。そのためネームクリアのステップが必要になります。

しかし、ネームクリア後に買い手と売り手が交渉を始めても、経営者との相性や考え方の違いにより、M&Aがキャンセルになるケースはよくあることです。

したがって、買い手企業は限られた情報から売り手企業を適切に評価し、M&Aを成功させるために分析力を養う必要があります。

売り手企業の魅力をアピールしづらい

売り手側からすると、買い手側に自社を魅力的にアピールしづらいことがデメリットです。

ノンネームシートに記載されている情報だけでは十分な魅力を伝えることが難しく、独自の強みや将来性などを見極める判断材料が不足するためです。

全ての情報を開示できない制約のうえで、いかに魅力を的確に伝えられる資料が作れるかがポイントになります。

買い手側が売り手側の全貌を理解しやすいように情報を整理して資料にまとめましょう。

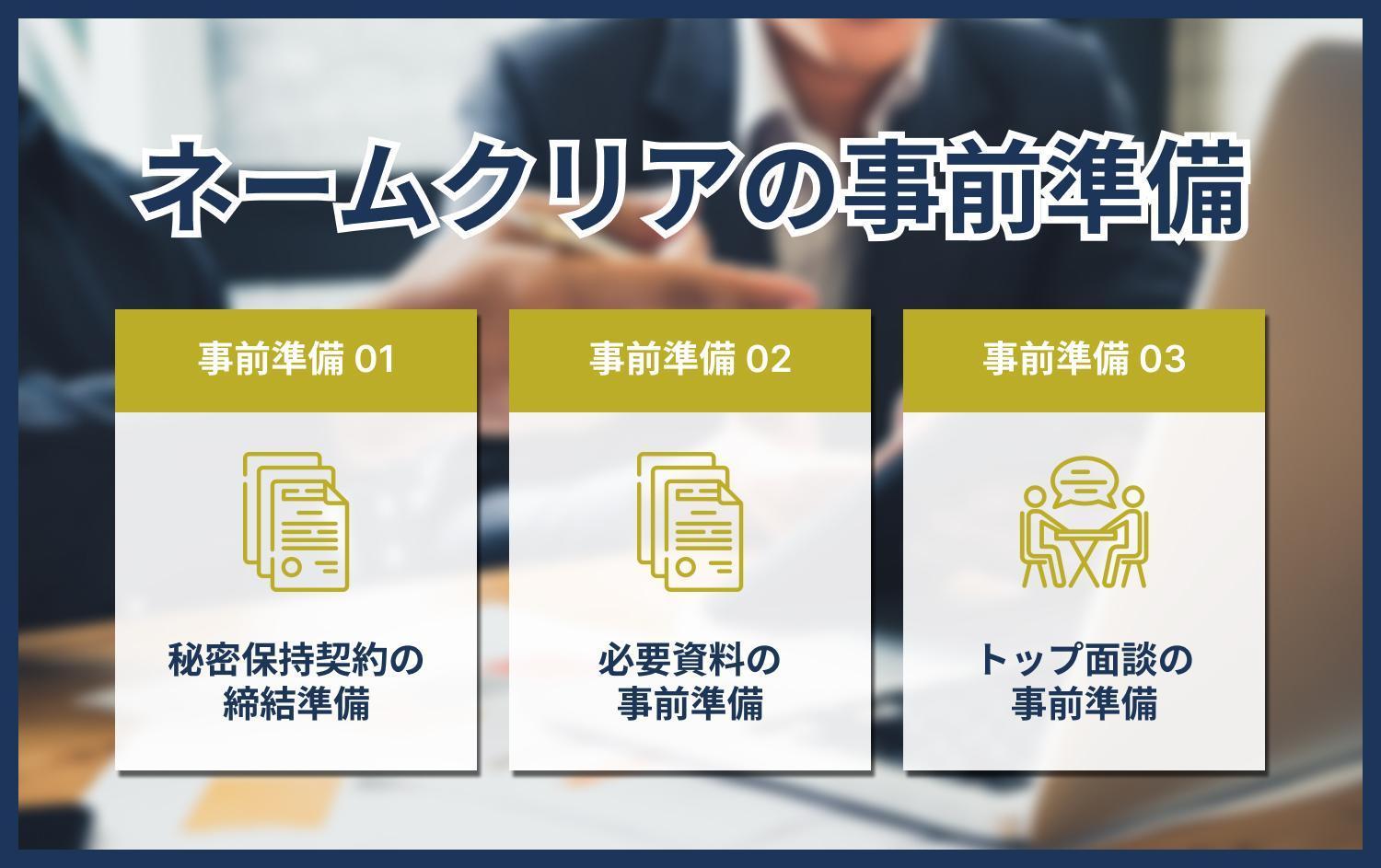

ネームクリアの事前準備

ネームクリアを進めるために、事前準備は次の3点を押さえましょう。

-

- 秘密保持契約の締結準備

- 必要資料の事前準備

- トップ面談の事前準備

いずれも重要な項目のため、一つひとつ解説します。

①秘密保持契約の締結準備

M&Aを進めるうえで、秘密保持契約の締結は重要かつ必須のプロセスです。

なぜならば、M&A交渉では売り手、買い手の機密情報が相互に開示されるためです。

秘密保持が遵守されないと、安心かつ安全なM&A交渉は実現しません。

相互に開示される情報の一例は次のとおりです。

-

- 売り手側:会社の機密資料、ビジネスモデル、経営ノウハウ、知的財産の情報など

- 買い手側:今後のM&A戦略や経営方針、競合他社に漏らしたくない情報など

万が一、秘密保持を守れず、相手に損害が発生した場合、損害賠償請求の対象となります。

ネームクリアをした時点で相互の機密情報が公開されるため、事前に準備をしておきましょう。

②必要資料の事前準備

ネームクリアをすると、企業情報や財務情報など様々な資料が必要になるため、M&Aに必要な資料を事前に準備しておきましょう。

ポイントは、いつでもすぐに出せるように準備をすることです。

必要資料の開示に時間がかかると、その間に他にも検討しているM&A交渉が進むなど、買い手の買収意欲が下がります。

その結果、良きパートナーになれる可能性があっても、交渉を見送られてしまうことがあります。

M&Aの交渉にはスピードが求められることは少なくありません。小規模事業のM&A交渉においては、開始後2,3カ月程度で成約するケースもあります。素早く対応できるよう、事前準備を必ずしておきましょう。

③トップ面談の事前準備

M&Aに必要な書類が開示され、本格的な買収検討が進めば、トップ面談が行われます。

トップ面談で想定される質問事項や自社のアピールポイントの整理など、事前準備が成功のポイントです。

例えば、初回面談では、顔合わせやお互いの経営方針、価値観の確認などで終了するケースが多いです。

2回目以降の面談では、お互いに用意した質問に基づいたヒアリングや相互のアピールなど、一歩踏み込んだ内容となる場合がほとんどです。

相手から信頼を得るためにも、きちんと準備して臨みましょう。

ネームクリアの事前準備が必要となる理由

ネームクリアの前に事前準備が必要になる理由は、上記で解説した①秘密保持契約の締結、②必要書類の開示、③トップ面談実施までの一連のプロセスにかかる期間が、早ければ1~2週間となるケースがあるためです。

もし、事前に準備ができていなければ、慌てて資料を用意することになります。そうなれば、誤った情報を開示してしまったり、焦って適切な判断ができなくなってしまったりと、様々な弊害が生じる恐れがあります。

きちんと一連のプロセスで必要となる事前準備ができていれば、スムーズにM&A交渉が進みやすくなります。その結果、成約率も上がると期待できるため、覚えておくようにしましょう。

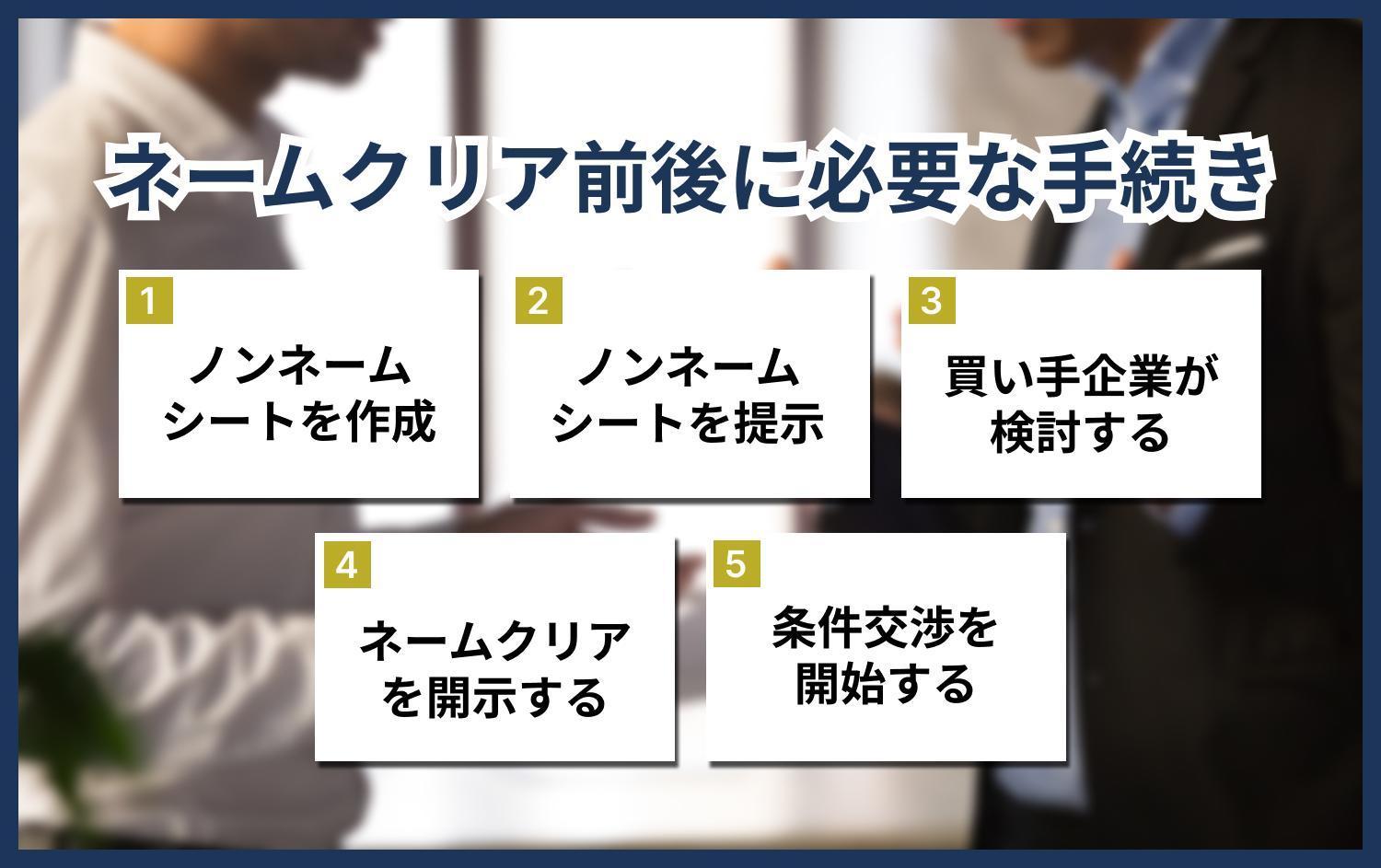

M&Aにおけるネームクリア前後に必要な手続き

M&Aにおけるネームクリアの前後で必要となる手続きは、次の5つのステップです。

-

- ノンネームシートを作成する

- ノンネームシートを提示する

- 買い手企業が検討する

- ネームクリアを開示する

- 条件交渉を開始する

それぞれ重要な手続きとなるため、一つひとつ丁寧に解説します。

ノンネームシートを作成する

ネームクリアをする前に、初めに行うことはノンネームシートの作成です。

ノンネームシートとは、主にM&A仲介業者やFAが作成を担当しており、M&A案件の簡単な情報が取りまとめられている書面を指します。

ノンネームシートに記載する主な項目は次の3つです。

-

- 事業分野

- 事業規模

- 業績

注意すべきことは、ノンネームシートから会社情報を特定されないようにすることです。例えば、従業員数や法人設立日などそのままの数値で記載してしまうと、ネット検索で企業を特定される恐れがあります。

その対策としては、数字を概算で表したり、レンジ(幅)で記載するなどの工夫があります。

ノンネームシートを提示する

次に、M&A仲介会社やFAが手を挙げると見込まれる買い手企業を選定し、ノンネームシートを送付します。

ノンネームシートの送付先となる買い手企業を選定するために、ロングリストの作成・絞り込みを行います。ロングリストは次のように基本的な企業情報がまとめられています。

-

- 企業名

- 代表者名

- 本店所在地

- 資本金

- 事業内容

- 売上高・利益

- 売却理由

買い手を選定する際には、M&Aによって相乗効果が見込まれることや買収予算に問題がないことなど、様々な観点から分析して判断します。

買い手企業が検討する

ノンネームシートを受け取った買い手企業は、シートを見てM&Aするかどうかの検討に入ります。

この段階では、限定的な情報のため、自社のビジョンや経営戦略にマッチしているかどうかを大まかに判断します。M&Aに踏み切れると買い手が判断すればM&A仲介会社やFAに連絡をします。

その後、M&A仲介会社やFAが、売り手側と買い手側で秘密保持契約を締結するように手続きを行います。上記で記載の通り、秘密保持契約の締結は重要なプロセスとなるため必ず行いましょう。

ネームクリアを開示する

無事に相互に秘密保持契約が締結できれば、買い手に対するネームクリアを行います。

M&A仲介会社やFAはネームクリアと同時に、対象企業の情報パッケージ(インフォメーション・メモランダム)を受け取ります。買い手はこの情報を元に、本格的に条件交渉に進むかどうかの詳細な分析を行います。

インフォメーション・メモランダムには、つぎのような情報が記載されます。

-

- 対象会社の概要

- 役員構成

- 株主構成

- 組織図

- 事業概要

- 過去3~5年程度の財務情報

- 将来の事業計画

買い手側は売り手側に追加情報の開示を求めることができます。

ただし、回答できる情報かどうかは売り手が決定します。

条件交渉を開始する

ネームクリアで得られた情報で十分に対象企業の分析が完了すれば、買い手側は売り手側に対してM&Aの条件交渉を行います。

M&A交渉が成立するためには、以下のような基本的な条件についての合意を得る必要があります。

-

- 株式や事業の取得シェア

- M&Aの金額

- スキーム(M&Aの実行方法や買収価格の設定、株式の譲渡方法、組織再編成の計画など)

- スケジュール(契約締結日・クロージング日など)

トップ会談や複数回にわたるすり合わせを経て、基本的な条件についての合意が得られたら、基本合意書にサインをします。

そして、デューデリジェンスと最終契約書へのサインを行います。デューデリジェンスとは、買い手と売り手の双方が、対象会社の詳細情報を確認し、買収対象企業の抱えるリスクを把握し、経営統合の準備を進めていく重要なプロセスです。

デューデリジェンスにおいて条件にズレが発生すると、この段階でM&Aが打ち切られることも少なくありません。

仮に、M&Aが破断になれば、締結している秘密保持契約にもとづいて機密情報を破棄する必要があります。

M&Aにおけるネームクリアの役割 | まとめ

本記事では、M&Aにおけるネームクリアの意味や特徴、ネームクリアの事前準備や必要手続きについて紹介してきました。

簡単にネームクリアに関するポイントをまとめると以下の通りです。

-

- ネームクリアとは、買い手候補に対して対象企業の実名や機密情報を公開すること

- ネームクリアはM&Aにおいて必須のプロセス

- メリットは、競合他社への情報漏洩を防いだり、優秀な人材の流出を防いだりすることができること

- デメリットは、ネームクリアの前に秘密保持契約を結ばなければ、損害賠償請求に発展するリスクもあること

- M&A交渉がスムーズに進むように、ネームクリアの前に必要書類やトップ面談の準備を終わらせておくことが大切

ネームクリアのポイントを掴めると、売り手と買い手のM&A交渉がスムーズに進み、相互の発展につながる有意義なビジネスチャンスになるでしょう。

ぜひ活用してみてください。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。