第三者割当増資とは?事業承継におすすめな6つの理由を徹底解説!

後継者不足によって、他社への事業承継を考えている中小企業経営者の方も多いのではないでしょうか。事業承継方法のうち他社に買収してもらう方法としては、第三者割当増資・株式譲渡があります。

本記事では、この中の「第三者割当増資」について、メリットデメリット・手続き方法を中心に解説します。この記事を読めば、第三者割当増資が自社にとって最適な事業承継方法かが分かります。ぜひ、最後まで読み進めてみてください。

目次

第三者割当増資(だいさんしゃわりあてぞうし)とは

第三者割当増資という言葉を、聞きなれない方も少なくないため、まずは第三者割当増資とはどのような行為であるか解説します。また、第三者割当増資と似た行為に株式譲渡がありますので、第三者割当増資と株式譲渡の違いについても紹介します。

1.第三者割当増資の定義

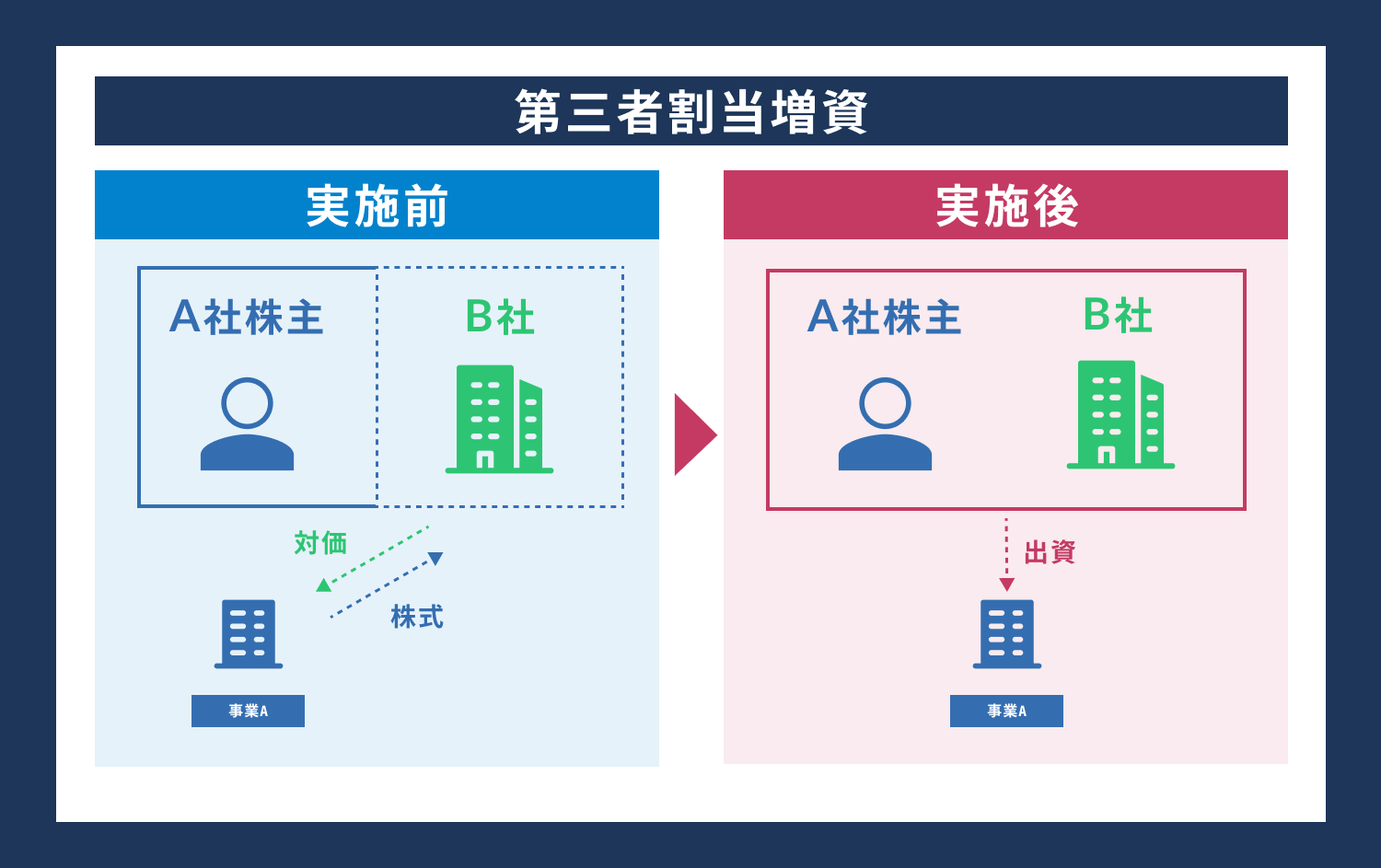

第三者割当増資とは、企業が特定の第三者に対して有償で新株を発行し、資金調達を行う方法を指します。ここでいう第三者とは個人・法人を問わず、また既存株主以外も対象となります。

第三者割当増資により新株を引き受けた企業は、株主議決権の増加に伴って第三者割当増資を行った企業(売り手側企業)に対しての支配力が強化されます。そのため、M&Aにもよく利用されている方法です。

2.株式譲渡との違い

第三者割当増資と似た行為として株式譲渡があります。株式譲渡は、既に発行済みの自社株を第三者に売却することを指します。

第三者割当増資と自社株の株式譲渡は、いずれも引受元企業の株主議決権が増える効果がありますが、第三者割当増資の場合は他の既存株主にも影響がある(持ち株比率の低下)ため、その手続き方法については会社法に詳細に定められています。

既存株主の影響力を抑えたいときは第三者割当増資を、影響力を抑える必要がないときには、株式譲渡を活用するとよいでしょう。

第三者割当増資を活用して事業承継するメリット・デメリット

次に、第三者割当増資を活用して事業承継する際のメリット・デメリットを解説します。

1.メリット

第三者割当増資を活用することのメリットとしては、以下の6点があります。

-

- 資金繰りが安定する

- 新株主を自社で選択できる

- 取引先や金融機関からの信用力が増す

- 自社株の評価額が下がり贈与税や相続税を軽減できる

- M&Aの手続きが簡便で早い

- 資金調達が簡便かつ迅速

それぞれのメリットについて、さらに詳しくみていきましょう。

資金繰りが安定する

売り手側企業が第三者割当増資で調達した資金は、金融機関からの融資や社債の発行による資金とは異なり、原則として返金義務がありません。そのため、売り手側企業の財務基盤が強固になり、資金繰りが安定します。

新株主を自社で選択できる

売り手側企業は、第三者割当増資によって新規に発行された株の買い手を、任意に選択できます。そのため、売り手側企業はあらかじめ選択した買い取り先企業にのみ、株を購入して貰うことが可能となりますので、M&Aもスムーズに推進できます。

取引先や金融機関からの信用力が増す

第三者割当増資による株の売却先が、大企業であったり業績がよい企業の場合、売り手側企業は取引先や金融機関からの信用力が増します。大企業や業績がよい企業が、売り手側企業の経営に関与することになるため、財務基盤の安定化が期待できるためです。

自社株の評価額が下がり贈与税や相続税を軽減できる

第三者割当増資によって新規発行された株の売り出し額を低くすることによって、売り手企業の株式評価額(1株の純資産額)も下がります。そのため、現経営者から株式を贈られた場合や相続を受けた場合の税金を軽減させることができます、

M&Aの手続きが簡単で速い

前述の通り、第三者割当増資による手続きは、公開会社の場合、通常の取締役会決議をもって、新株の発行が可能となります。株主総会の決議を経なくても新株発行の手続きは可能であるため、M&Aの場合にも手続きが簡単で速いというメリットがあります。

資金調達が簡便かつ迅速

第三者割当増資は、上場企業の場合は通常の取締役会決議をもって、第三者割当増資が可能となるため、比較的短期間で資金調達ができます。

2.デメリット

第三者割当増資を活用することのデメリットとしては、以下の2点があります。

-

- 既存株主の利益を害する

- 資本金が増加するため法人税や消費税の税負担が増える

それぞれのデメリットについて、さらに詳しくみていきましょう。

既存株主の利益を害する

第三者割当増資によって新株が増えることにより、売り手側企業の総株数も増加します。そのため、既存の株主は持ち株比率が低下してしまうことから、売り手側企業に対する株主決議権数も少なくなります。その結果、売り手側企業に対する影響力が低下してしまいます。

資本金が増加するため法人税や消費税の税負担が増える

第三者割当増資によって資本金が増加します。法人税は資本金額によって軽減税率の適用が可能ですが、資本金増加に伴い軽減税率の対象外となってしまう懸念があります。

また、消費税も一定の資本金額以下の場合免除される制度があります。資本金が増加することにより、消費税免除の恩恵を受けられなくなる可能性があります。

第三者増資の手続き・株価算定方法

次に、第三者割当増資の手続きおよび売り出し株価の算定方法について解説します。

1.第三者増資の手続き

第三者割当増資の手続きは、売り手企業の組織体制によって変わります。今回は非上場会社・非公開会社かつ取締役会設置会社という前提の手続き方法について紹介します。手続きは、以下の5点です。

-

- 新株の募集要項の決定・開示

- 募集株式の申込み

- 割当の決定

- 出資金の払い込み

- 株式の発行・登記変更

それぞれの手続きについて、さらに詳しく解説します。

新株の募集要項の決定・開示

売り手企業側は、まず募集株式数・募集株式の払込金額・払込期日などの募集要項を決定します。決定した募集要項は、株式引受先に対して開示を行います。非公開会社の場合は、募集要項決定には株主総会の特別決議が必要です。

なお、募集株式数は、「発行可能株式数ー発行済株式数」の範囲で、決められます。

募集株式の申込み

第三者割当増資の新株の引受先は、住所・商号・引受株式数などを記載した申込書を、申込期日までに売り手側企業に送付します。

割当の決定

申込期間終了後に、売り手側企業は取締役会決議によって、募集株式の引受先と新株発行数を決定し、新株の引受先に通知します。

前述の通り、第三者割当増資により新株が発行されると、既存株主の利益を害することになってしまいます。そのため、割当決定までに経営者は既存株主に対して情報共有を図るなど根回しをしていく方がスムーズに手続きが進みます。

出資金の払い込み

第三者割当増資による新株の引受先は、募集要項に定められた払込期日までに、出資金の払込を行います。万が一、引受先が払込期日までに出資金の払込がなされていなかった場合には、株主となる権利を喪失してしまうため、注意が必要です。

株式の発行・登記変更

売り手側企業は、出資金の払込確認後に新株を発行し、引受先に譲渡します。その後、売り手側企業は出資金の払込期間の末日から2週間以内に、資本金額や発行株式数などを所定の申請書に記載し、法務局に提出することで登記変更を行います。

なお、法務局での手続きにあたっては、登録免許税の納入が必要となりますので、事前に資金を用意しておきましょう。

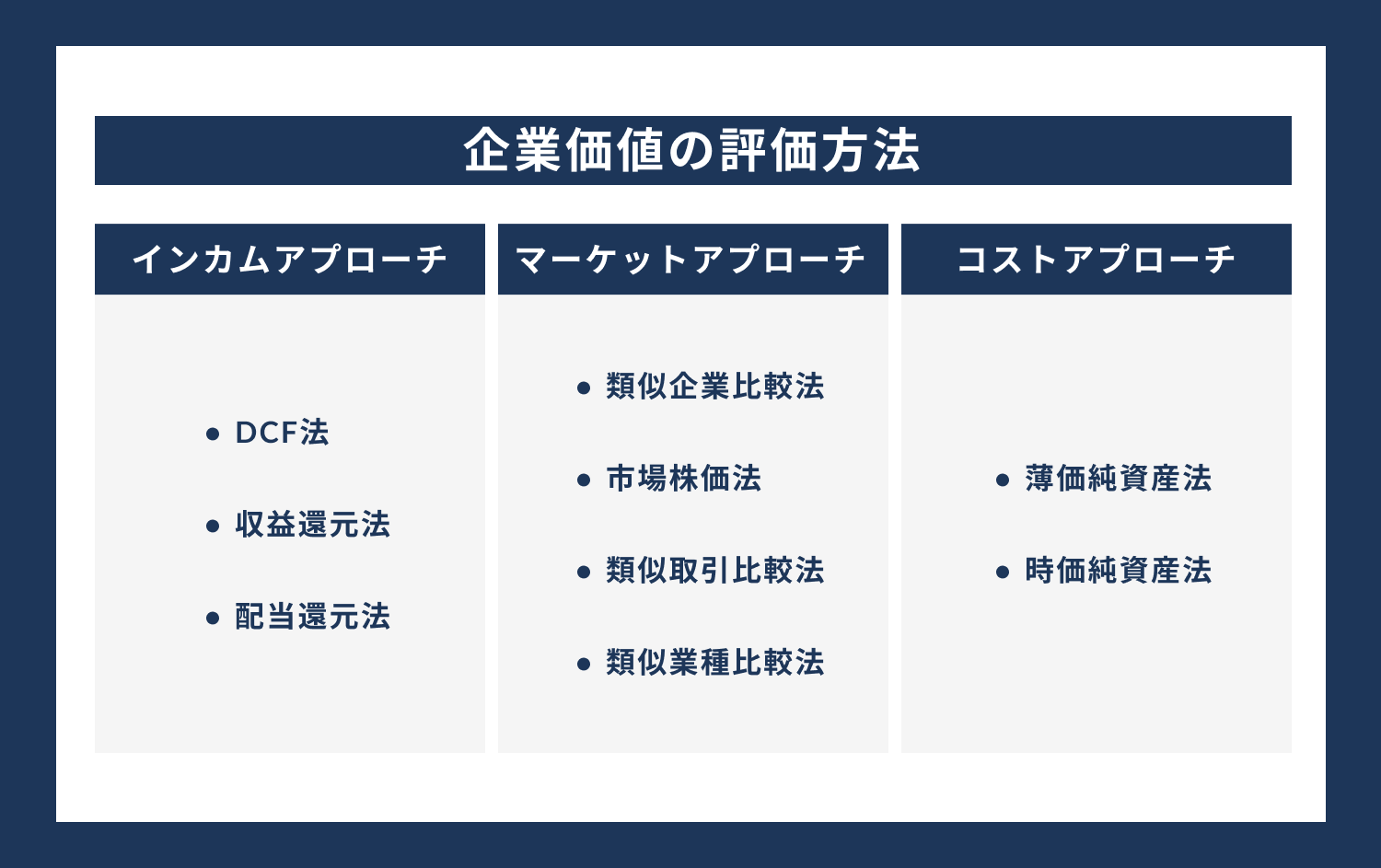

2.株価算定方法

次に、新株の株価算定方法について解説します。算定方法には、以下の3点があります。

-

- コスト・アプローチ

- マーケット・アプローチ

- インカム・アプローチ

それぞれの算定方法について、さらに詳しく解説します。

コスト・アプローチ

コスト・アプローチは、売り手側企業の貸借対照表に記載されている純資産に着目し、株価の評価を行う方法です。売り手側企業の純資産によって評価を行うことから、簡便かつ客観的に株価評価ができます。

コスト・アプローチの具体的な方法としては、簿記純資産法と時価純資産法の2つの方法があります。簿価純資産法は、売り手側企業の帳簿に基づいて計算を行う方法であり、時価純資産法は、売り手側企業の資産および負債を時価換算して計算する方法です。

マーケット・アプローチ

マーケット・アプローチは、売り手側企業の同業他社や類似する企業の株式市場での株価を基に株価を算出する方法です。

実際の株式市場での株価を基に算定するため、客観性が高いというメリットがあります。一方、デメリットとしては売り手側企業が中堅・中小企業である場合、株価算定の基となる類似企業の選定が難しいという点があります。

インカム・アプローチ

インカム・アプローチは、売り手側企業の将来的なキャッシュフローに基づいて評価する方法です。売り手側企業の将来的に予測される利益を反映できる一方、あくまで事業計画を基に推測する方法であるため、希望的観測が排除されづらいといった欠点があります。

第三者割当増資の事例5選

以下に第三者割当増資を行った事例を紹介いたします。

1.楽天モバイルによる財務強化のための第三者割当増資

2023年、楽天グループは子会社である楽天モバイルに対して第三者割当増資を実施しました。この増資は、楽天モバイルの成長投資や運転資金の確保、コマーシャルペーパーの償還に充てられました。これにより、楽天モバイルの財務体質が強化され、競争力を維持・強化することが期待されています。

引用元:https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2023/0516_01.html

2.ヤマダ電機による大塚家具の第三者割当増資での子会社化

2019年、ヤマダ電機は大塚家具との資本提携を通じて、大塚家具を子会社化しました。ヤマダ電機はこの第三者割当増資により、インテリアと家電を融合させた新たな事業モデルを確立し、シナジー効果を生み出すことを目指しました。一方で、大塚家具は経営安定化を図り、企業再生を進めることができました。

引用元:https://www.yamada-denki.jp/topics/download.t.pdf/1752

3.OKK株式会社の日本電産への第三者割当増資による子会社化

2021年、OKK株式会社は日本電産に対して第三者割当増資を行い、子会社化されました。この増資により、日本電産は工作機械市場での競争力を強化し、OKKも技術力と生産能力を向上させ、グローバルな展開を加速させました。

引用元:https://www.nidec.com/jp/corporate/news/2021/news1118-01/

4.朝日放送とディー・エル・イーの第三者割当増資での資本提携

2020年、朝日放送グループホールディングスはアニメ制作会社ディー・エル・イーとの資本提携により、第三者割当増資を実施しました。これにより、両社はコンテンツ制作力を強化し、アニメ業界におけるプレゼンスを高めることができました。

引用元:https://corp.asahi.co.jp/ja/ir/news/auto_20190509419922/pdfFile.pdf

5.スマートニュースによる第三者割当増資での海外展開

2022年、ニュースアプリのスマートニュースは第三者割当増資を通じて海外展開に向けた資金調達を行いました。この増資により、北米市場への進出と技術開発が進み、事業の成長を支えるための資金が確保されました。

引用元:https://diamond.jp/articles/-/334733

第三者割当増資の活用は専門家と進めましょう

事業承継に、第三者割当増資を活用するメリットは多くあるため、事業承継を考えられている方は、検討してみることをおすすめします。

なお、経営者自身で第三者割当増資の手続きを全て行おうとすると、膨大な手間や時間がかかります。また、特に株価算定については専門的なスキルが必要となるため、M&Aの専門家に相談してみるとよいでしょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。