イグジットとは?IPO、M&A、MBOを比較して解説

あなたの会社にイグジット戦略はありますか?

このまま最前線に立ち、経営を続けていくのか、それとも会社・事業を売却してさらなる挑戦に繋げていくのか、様々な選択肢があります。

本記事では、イグジットについて分かりやすく解説します。

目次

イグジット戦略の基本を押さえる

イグジット戦略とは、投資家や経営者が、事業から撤退する際の出口戦略のことです。

事業の売却や株式公開などを通じて、投資資本の回収を図ることが目的です。

イグジット戦略の必要性は、企業のライフサイクルと密接に関連しています。

創業期や成長期には、事業の拡大に注力することが重要ですが、安定期や衰退期には、イグジットを視野に入れた戦略が求められます。特に、後継者不在の中小企業にとって、イグジットは緊急度の高い経営課題と言えるでしょう。

イグジット戦略の主な選択肢としては、

-

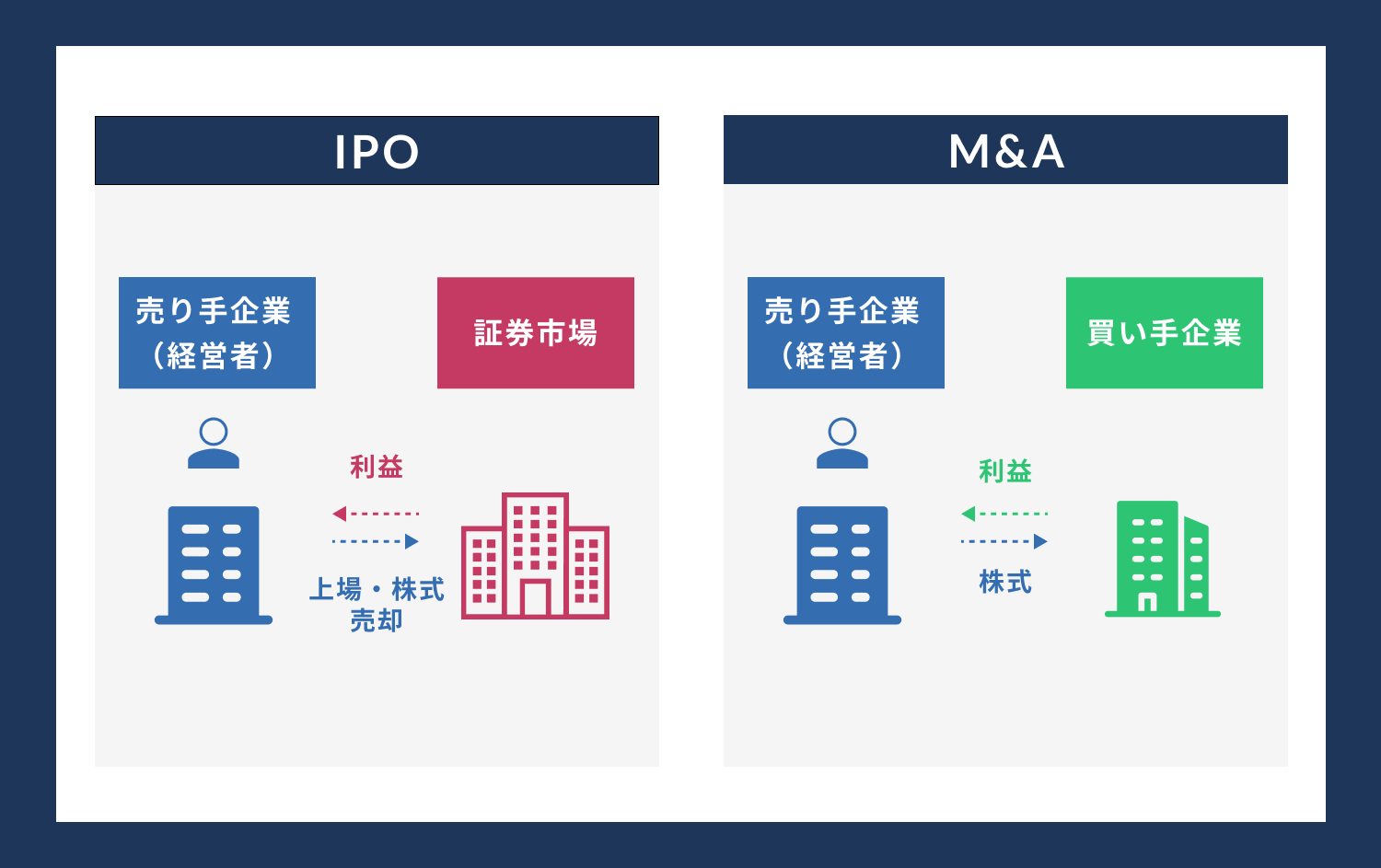

- IPO(株式公開)

- M&A(合併・買収)

- MBO(経営陣による買収)

- EBO(従業員による買収)

などがあります。これらに加えて、清算や事業譲渡も、イグジットの方法として検討に値します。それぞれメリットとデメリットがあり、企業の状況に応じて、最適な選択を行うことが求められます。

イグジット戦略の選択は、企業の将来に大きな影響を与えます。例えば、IPOを選択した場合、上場企業としての社会的責任が発生します。

M&Aの場合は、統合作業が重要な課題となります。MBOやEBOでは、買収資金の調達や、経営権の移行がポイントになります。

経営者には、長期的な視点に立ち、イグジット戦略の選択とその影響を慎重に見極めることが求められます。

IPOによるイグジット

IPOは、株式公開によって資金調達を行うイグジット戦略です。

IPOのメリット

-

- 経営権を維持しつつ、大規模な資金調達が可能

- 企業の知名度や信用度の向上

- 優秀な人材の獲得や取引先の拡大

- 株式の流動性の向上

- 株主の投資回収の選択肢の拡大

- ストックオプションの付与など、従業員のモチベーション向上

IPOの最大のメリットは、経営権を維持しつつ、大規模な資金調達が可能なことです。株式公開によって、企業の知名度や信用度も向上し、優秀な人材の獲得や取引先の拡大にもつながります。

加えて、IPOは、株式の流動性を高める効果もあります。株式の売買が自由になることで、株主の投資回収の選択肢が広がります。また、ストックオプションの付与など、従業員のモチベーション向上にも寄与します。株式の価値向上が、自身の利益につながるため、従業員が一丸となって事業の成長に取り組む原動力になるのです。

IPOのデメリット

-

- 多額の費用と時間がかかる

- 市場環境の変化によるIPO実現のリスク

- 上場基準の厳格さ(財務体質の健全性や内部統制の整備など)

- 上場後の情報開示義務

- 社内管理体制の強化の必要性(経理、法務、IRなど)

IPOには、多額の費用と時間がかかるという注意点があります。上場準備には、数年の期間を要することもあり、その間の市場環境の変化によっては、IPOの実現が困難になるリスクもあります。また、上場基準の厳格さにも注意が必要です。財務体質の健全性や、内部統制の整備など、上場企業に求められる要件をクリアする必要があります。

加えて、上場後は情報開示が義務付けられます。決算報告など、適時適切な情報開示が求められるのです。投資家向けのIR活動も重要な業務となります。

IPOに向けた準備としては、社内の管理体制を強化することが欠かせません。経理や法務、IR(投資家向け広報)など、上場企業として必要な機能を整備する必要があります。また、コーポレートガバナンスの強化も重要な課題です。社外取締役の招聘や、内部統制システムの構築など、ガバナンス体制の充実が求められます。

IPOは、企業の成長戦略としても重要な意味を持ちます。上場企業としての信用力を活かし、事業の拡大や新規分野への進出など、大胆な経営戦略を展開することが可能になります。一方で、株主の期待に応える業績の達成や、適切な情報開示など、上場企業としての責任も伴います。

M&Aによるイグジット

M&Aは、事業の売却や合併によって、イグジットを図る戦略です。

M&Aのメリット

-

- 比較的短期間で資金調達が可能

- 事業の競争力の向上(買い手企業とのシナジー効果)

- 新たな市場開拓などの大胆な勝負が可能

M&Aのメリットは、比較的短期間で資金調達が可能なことです。また、M&Aによって、事業の競争力を高めることができます。買い手企業とのシナジー効果によって、新たな市場開拓など大胆な勝負が可能になるのです。

M&Aのデメリット

-

- 売却価格の決定が難しい

- 買い手企業との交渉が難航する可能性

- 従業員の雇用や処遇の問題

- 企業文化の融合の難しさ

- 顧客や取引先との関係の継続性の問題

一方で、M&Aにはいくつかのデメリットも存在します。まず、売却価格の決定が難しい点が挙げられます。企業価値の評価は複雑で、売り手と買い手の間で意見が対立することもあります。また、買い手企業との交渉が難航する可能性もあります。条件面での折り合いがつかず、交渉が長引くリスクがあるのです。

M&Aでは、従業員の雇用や処遇の問題も重要な課題となります。買収後の組織統合において、従業員の雇用が維持されるかどうかは、重大な関心事項です。統合に伴う人員削減など、従業員の処遇をめぐる問題に適切に対処する必要があります。

加えて、企業文化の融合の難しさも指摘されます。買収先企業との文化的な違いから、統合後の組織運営に支障をきたすことがあります。

コミュニケーションの齟齬や、意思決定プロセスの違いなど、文化的な障壁を乗り越えることが求められます。

デューデリジェンスが最重要プロセス

M&A取引のプロセスの中でも、最も重要なデューデリジェンスは、価格決定の重要な判断材料となります。

事業、財務、法務など様々な観点から調査を通じて、買収先企業の実態を明らかにすることが求められます。デューデリジェンスの結果は、買収価格や契約条件に反映されるのです。

MBOとEBOの比較

MBOとEBOは、いずれも企業の内部関係者による買収という点で共通しています。しかし、買収主体や資金調達方法、従業員への影響などの点で、異なる特徴があります。

MBOは、現経営陣による買収を指します。経営者が自ら会社を買収することで、経営の自由度が高まり、長期的な視点に立った経営が可能になります。

一方、EBOは、従業員による買収を指します。従業員が株式を保有することで、会社への帰属意識や、モチベーションの向上が期待できます。

資金調達方法の違い

-

- MBOは経営者の個人資産や、金融機関からの借り入れが中心になります。

- EBOでは、従業員持株会の設立や、個人の資金調達が必要になります。

いずれも、買収資金の確保が課題となります。金融機関の融資姿勢や、個人の資金力などが、買収の実現可能性を左右します。

従業員への影響の違い

-

- MBOの場合、経営者と従業員の関係性に変化が生じる可能性があります。経営者が株主として、より強い権限を持つことになるためです。

- EBOの場合は、従業員が株主として経営に参画することになります。会社の方向性について、従業員の意見が反映されやすくなるでしょう。

MBOとEBOのいずれを選択するかは、企業の状況によって異なります。

経営者の意向や、後継者の有無、従業員の意欲など、様々な要因を総合的に判断する必要があります。また、資金調達の方法や、株式の評価方法なども、重要な検討事項となります。

MBOやEBOの実行プロセスにおいては、入念な準備と、専門家の支援が欠かせません。法務や財務、税務など、様々な観点からの検討が求められます。また、買収価格の妥当性や、株式の評価方法など、専門的な知見が必要となります。

イグジット戦略を成功させるためのポイント

適切な目標設定

イグジット戦略を成功に導くためのポイントとして、まずは「正しい目標設定」が不可欠です。イグジットの目的や時期、方法などを明確にし、関係者で共有することが求められます。

目標設定においては、定量的な目標と定性的な目標のバランスが重要です。例えば、売却価格や調達金額といった数値目標だけでなく、事業の継続性や従業員の雇用確保といった定性的な部分にも配慮が必要です。

タイミングを見極める

イグジット戦略のタイミングの判断においては、企業のライフサイクルや、経営者の年齢・健康状態などが重要な判断材料となります。

企業のライフサイクルの観点からは、成熟期や衰退期にあるビジネスは、イグジットを検討すべき時期と言えます。

一方、成長期にあるビジネスは、事業の拡大に注力することが優先されます。ライフサイクルに応じて、イグジットの是非を見極めることが求められます。

経営者の年齢や健康状態も、イグジットのタイミングを左右する重要な要因です。経営者の引退時期を見据えて、後継者の育成やイグジットの準備を進める必要があります。また、経営者の健康上の理由から、予定よりも早期のイグジットを検討しなければならない場合もあるでしょう。

また、イグジット戦略の準備とタイミングにおいては、専門家の活用が有効です。M&Aの仲介会社や、IPOの主幹事証券会社など、イグジットに関する専門知識を持つ機関の支援を得ることで、準備作業を円滑に進めることができます。

ステークホルダーとの信頼関係を保つ

ステークホルダーとの良好なコミュニケーションも、イグジット戦略の成功に大きく影響します。株主や従業員、取引先など、関係者の理解と協力を得ることが重要です。

特に、MBOやEBOでは、従業員との信頼関係が鍵を握ります。

利害関係者とのコミュニケーションにおいては、説得力のあるストーリーの構築が重要です。イグジットの目的や、将来のビジョンを明確に示し、関係者の共感を得ることが求められます。単なる数字の羅列ではなく、イグジットがもたらす価値や意義を、分かりやすく伝えることが肝要です。

さらに、柔軟な交渉戦略とリスク管理の徹底も欠かせません。イグジットの条件交渉では、状況に応じて柔軟に対応することが求められます。

イグジットに成功するために必要な下準備

イグジット戦略の成功には、入念な準備と適切なタイミングの判断が不可欠です。

準備段階では、経営管理体制の強化や、財務諸表の整備などが求められます。

コーポレートガバナンスの強化

経営管理体制の強化としては、コーポレートガバナンスの充実や、内部統制の整備などが挙げられます。特に、IPOを目指す場合は、上場企業としての体制作りが必須です。

取締役会の設置や、監査役の選任など、ガバナンス体制の強化が求められます。財務諸表の整備も、重要な準備事項です。イグジットの際には、財務の透明性や、会計処理の適正性が厳しく問われます。

過去の財務諸表の見直しや、会計基準の適用状況の確認などが必要となります。また、将来の財務見通しを立てることも重要です。

財務諸表を整備する

財務諸表の整備も、重要な準備事項です。イグジットの際には、財務の透明性や、会計処理の適正性が厳しく問われます。

過去の財務諸表の見直しや、会計基準の適用状況の確認などが必要となります。また、将来の財務見通しを立てることも重要です。イグジットに向けた資金計画や、投資計画などを綿密に策定する必要があります。

財務諸表の信頼性を高めるためには、外部の専門家の活用も有効です。監査法人や、会計コンサルタントなどの支援を得ることで、財務諸表の適正性を確保することができます。

イグジット後のファイナンス戦略

イグジット後のファイナンス戦略も、重要な検討事項です。自社株の売却や、事業の売却によって得た資金の活用方法を、慎重に検討する必要があります。

資金活用の選択肢としては、新規事業への投資や、既存事業の拡大、M&Aによる事業拡張などが挙げられます。イグジットで得た資金を元手に、さらなる成長を目指すことができるのです。

また、株主への還元や、借入金の返済など財務改善に充てることも考えられます。財務体質の強化は、イグジット後の企業価値の向上にもつながります。

なお、イグジット後の資金活用と再投資においては、税務面で注意が必要です。自社株の売却益や、事業売却益には、税負担が発生します。譲渡所得税や法人税など、税制上の取り扱いを十分に理解し、適切な税務対策を講じることが求められます。

イグジット戦略は、中小企業の経営者にとって、重要な経営課題の一つです。事業の将来像を描き、適切な出口戦略を選択することが求められます。

まとめ

イグジット戦略は、中小企業の経営者にとって、重要な経営課題の一つです。事業の将来像を描き、適切な出口戦略を選択することが求められます。

IPOやM&A、MBO、EBOなど、それぞれの方法には、メリットとデメリットがあります。自社の状況や目的に合ったイグジット戦略を検討し、綿密な準備と実行が必要です。

イグジットのタイミングも、重要な判断ポイントです。企業のライフサイクルや、経営者の年齢・健康状態など、様々な要因を考慮する必要があります。

イグジット戦略の成功は、企業の存続と発展に直結します。経営者には、長期的な視点に立ち、後継者育成や社内体制の整備など、イグジットに向けた準備を着実に進めていくことが求められます。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。