【調査分析】東北のM&Aの市場動向について徹底解説!

本記事では、東北地方のM&A市場の現状について詳しく解説するとともに、M&Aを進める際の具体的な手順について丁寧にご説明します。事業承継は一朝一夕では進みませんが、適切な準備とサポートを得ることで、スムーズに進めることができるはずです。本記事が、皆様の事業承継の一助となれば幸いです。

それでは、東北地方のM&A事情について、具体的なデータを交えながら見ていきましょう。

東北のM&A・事業承継の状況

帝国データバンクの調査によると、東北6県の企業における後継者不在率は56.0%と過去最低を更新しました。

後継者不在率を県別に見ると、秋田県が70.0%で全国2位と最も高く、青森県が61.2%で続きます。一方、福島県は46.1%で東北で最も低い水準となっています。

業種別の特徴を見ると、建設業が59.6%で最も高く、不動産業が59.3%、サービス業が59.2%と東北平均を上回る後継者不在率となっています。他方、製造業は49.4%で最も低い水準です。

社長の年齢別に見ると、事業承継の適齢期とされる60代で41.5%と前年から2.1ポイント減少しました。80代以上も2.6ポイント減の25.0%となっています。

2019年以降の事業承継で「同族承継」の割合は39.8%と過去最低となる一方、「内部昇格」は32.0%と増加傾向にあることがわかります。

後継者候補の属性を見ると、「子ども」が45.2%で最多ですが前年より1.8ポイント低下しました。「非同族」の割合が高まるなど脱ファミリー化の動きが見て取れます。

帝国データバンクが集計している「後継者難倒産」は、2023年に東北で42件発生しました。後継者育成に頓挫し、承継完了が間に合わずに自社単独での事業継続を断念するケースが目立っています。

後継者不在率は低下傾向にありますが、事業承継中のアクシデントやトラブルの発生による「あきらめ」防止に向けた取り組みも重要になるとみられ、後継者決定後のフォロー・サポート体制の充実も求められます。

「株式会社帝国データバンク」「東北 6 県「後継者不在率」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240201_10.pdf(2024年3月28日閲覧)

東北の休廃業・解散の動向

後継者不足問題が深刻化する一方で、休廃業・解散を選択する中小企業も増えつつあります。東北の現状を見ると、2023年の東北6県の企業休廃業・解散件数は3,564件で、4年ぶりに前年比増加(9.0%増)となりました。

休廃業した企業の内情を見ると、黒字企業の割合は51.0%と前年から減少しています。「あきらめ廃業」が広がった可能性が指摘されており、収益面・財務面で傷ついた中小企業では先送りしてきた「事業継続か否か」の決断を迫られ、さらなる経営悪化に陥る前にやむなく会社をたたんだ可能性があります。

休廃業企業の代表者平均年齢は71.5歳で、70代が46.9%を占め最多となっています。また、増加幅は代表年齢70歳を境に二極化の傾向が進んでおり、事業承継がスムーズに進まず、後継者へのバトンタッチができないまま代表者の高齢化が進み、止むを得ず休廃業・解散している可能性も考えられます。

地域別に見ると、東北6県すべてで休廃業が前年比増加しています。特に、増加率が最も高いのは宮城県(15.9%増)でした。

業種別では、建設業(690件)、サービス業(523件)、小売業(330件)の順に件数が多くなっています。8業種中7業種で前年より増加しました。

事業継続のために人手不足の解消や後継者の策定といった課題が山積するなかで、「自力再建」か「円満な廃業」といった経営判断を求められる機会が増えるとみられ、2024年の企業における休廃業・解散は高水準で推移する可能性もあります。

足元では事業再生ガイドラインに基づく「廃業型私的整理」を活用した廃業事例も出始めたほか、「廃業支援型バイアウト」など、廃業を前提とした経営支援を金融機関が後押しする事例も活発化しています。無理に事業を続けて経営資産を目減りさせた結果、廃業のステップを踏むこともできないまま法的整理など「ハードランディング」に至るよりは、予め経営資産を第三者に引き継いだ上で事業をたたむ方が望ましいという「前向きな廃業」の考えの浸透も一つの要因として考えられます。

「株式会社帝国データバンク」「東北 6 県「後継者不在率」動向調査」動向調査(2023 年) 」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s240202_10.pdf(2024年3月28日閲覧)

東北の人手不足状況

東北地方では、少子高齢化の影響もあり、人手不足が深刻化しつつあります。東北の人手不足の実態を見ると、2023年4月時点で東北6県の企業の50.1%が正社員の人手不足を感じています。業種別では金融業が83.3%で最も高く、運輸・倉庫業(67.6%)、建設業(64.2%)が続きます。幅広い業種で人材確保難に直面している状況が浮き彫りになっています。

非正社員の人手不足感も高まっており、東北企業の33.1%が不足を感じています。サービス業(45.1%)、小売業(44.8%)、建設業(38.6%)など、個人向けサービスを手がける業種で割合が高くなっているのが特徴的です。即戦力となる非正規社員の確保にも困難が伴っているようです。

業界別の動向を見ると、全9業界中、正社員は6業界、非正社員は5業界で人手不足割合が前年同月比で増加しています。特にサービス業の非正社員は9.3ポイント増と人手不足感が急速に高まっている状況です。アフターコロナで需要が回復するなか、マンパワー不足が事業拡大のボトルネックになりつつあると言えるでしょう。

人手不足は9カ月以上にわたって高止まりが続いており、経済活動の本格化に伴って深刻化しつつあります。単なる景気変動によるものではなく、構造的な人材不足に直面していると見るべきかもしれません。放置すれば、人手不足が業績に大きな影響を及ぼすことは必至です。

「株式会社帝国データバンク」「特別企画: 人手不足に対する東北 6 県企業の動向調査(2023 年 4 月)」https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s230504_10.pdf(2024年3月28日閲覧)

東北でのM&A成約事例5選

以下は、東北地方で起きたM&A事例5選を紹介いたします。

1. イリソ電子工業によるエスジーディーの買収

宮城県に本社を持つイリソ電子工業株式会社は、2022年4月にエスジーディー株式会社を子会社化しました。

イリソ電子工業は、コネクタの製造・開発を行う企業であり、この買収は生産体制の強化と効率化を目的としています。

エスジーディーの生産力と技術力を取り込むことで、イリソ電子工業は製品品質の向上と新たな市場開拓を目指しています。

引用元: https://ssl4.eir-parts.net/doc/6908/tdnet/2068260/00.pdf

2. コンドーテックによるフコクの買収

コンドーテック株式会社は、2021年にフコク株式会社を子会社化しました。

コンドーテックは、建設用資材やインフラ関連製品の製造を行っており、フコクの買収により事業基盤の強化を図りました。

フコクは、ゴム製品を中心とした製造業で、この買収を通じてコンドーテックは製品ラインの多様化と新市場への参入を目指しました。

引用元: https://www.kondotec.co.jp/news/files/pdf/20201105_1news.pdf

3. エスイーによるホンシュウの買収

青森県のエスイー株式会社が、岩手県のホンシュウ株式会社を2018年に子会社化しました。

エスイーは、建設用資材の製造・販売を行う企業で、このM&Aにより建設用コンクリート製品の製造ラインを強化しました。

ホンシュウの買収は、エスイーが地域建設市場における競争力を高め、より広範な製品供給を実現するための戦略的な一手となりました。また、コンクリート製品の供給能力向上により、地域インフラプロジェクトへの対応力も強化されています。

引用元: https://maonline.jp/news/20171127a

4. ウエルシアホールディングスによる丸大サクラヰ薬局の買収

青森県に拠点を置く丸大サクラヰ薬局は、2017年にウエルシアホールディングス株式会社によって買収されました。

ウエルシアホールディングスは全国展開するドラッグストアチェーンで、このM&Aを通じて東北地方での市場拡大を図りました。

買収により、ウエルシアは東北エリアでの店舗数を大幅に増加させ、地域医療のアクセス向上と利便性の強化を実現しました。

引用元: https://data.swcms.net/file/welcia/ja/news/auto_20170418444336/pdfFile.pdf

5. アイソプラによるソフィアホールディングスの買収

宮城県に本社を構えるアイソプラ株式会社が、岩手県のソフィアホールディングスを2017年に買収しました。

このM&Aの目的は、両社の成長と企業価値の向上であり、ソフィアホールディングスの持つ製造技術と市場シェアを取り込むことで、アイソプラはさらなる成長を目指しています。買収後、両社のシナジー効果により、新製品の開発が進み、地域市場でのプレゼンスが強化されています。

引用元: https://maonline.jp/news/20171117b

東北でのM&A・事業承継の進め方

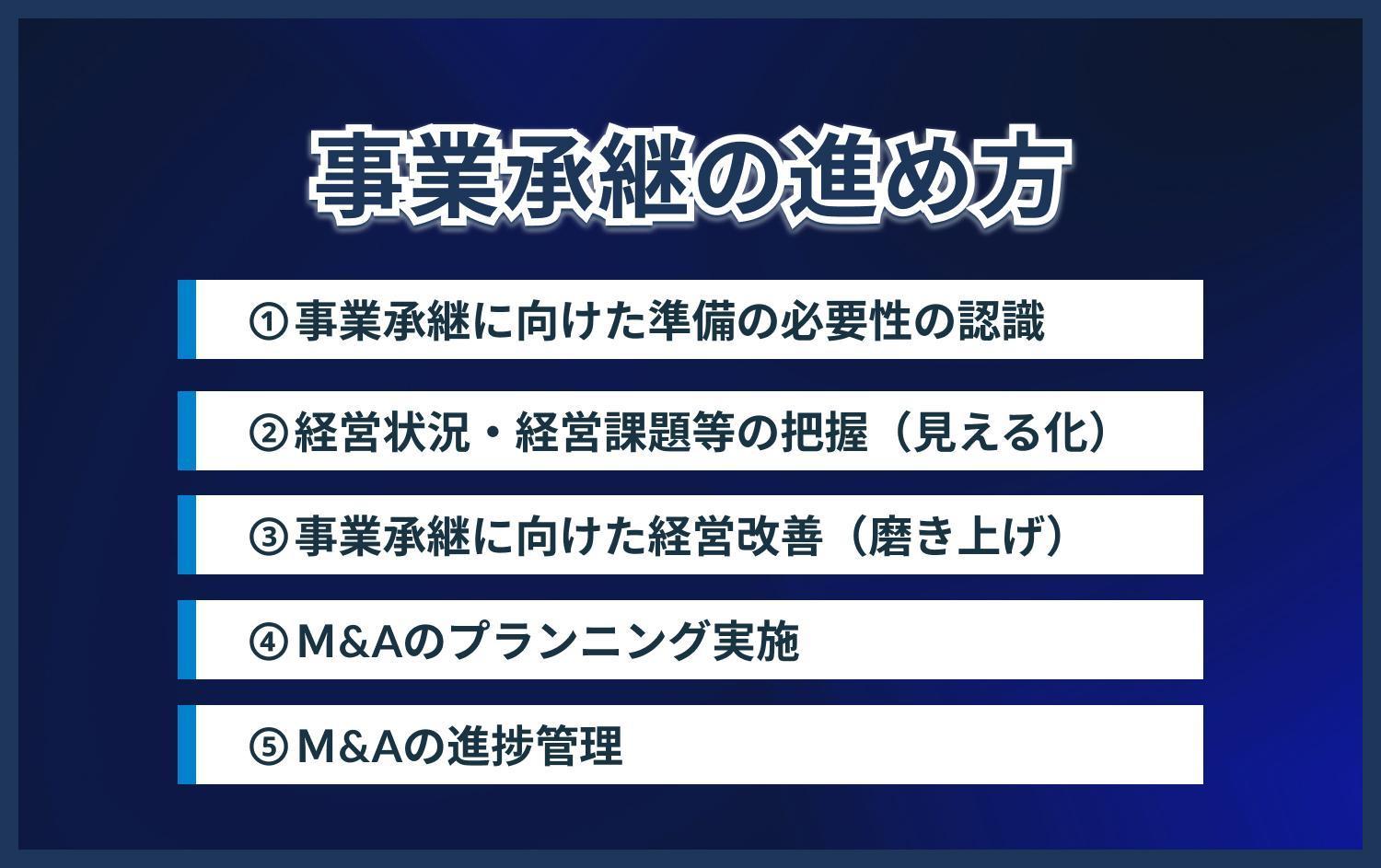

それでは、東北地方でM&Aによる事業承継を進めるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここからは、中小企業庁の事業承継ガイドライン第3版を参考に、M&Aのステップについて順を追って解説します。

事業承継を実行に移すのは容易ではありませんが、適切なプロセスを踏むことで、成功確率を上げることができるはずです。以下の5つのステップを意識して、着実に事業承継を進めていきましょう。

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

事業承継の第一歩は、「準備の必要性を認識すること」です。一般的に、経営者が60歳に達する頃が、事業承継の準備に取りかかるべきタイミングと言われています。この年齢を目安に、事業承継に向けた具体的なアクションを起こすことが望ましいと考えられています。

60歳を超えている経営者の方は、早急に準備に着手する必要があります。まずは身近な支援機関に相談し、アドバイスを受けることからスタートしましょう。焦る必要はありませんが、先延ばしにするのは得策ではありません。

事業承継は一朝一夕では進みません。早め早めの準備が肝要だと言えます。「継ぐ人」「継ぐ資産」「継ぐ時期」を意識しながら、計画的に事業承継を進めていくことが求められるのです。

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)

事業承継の準備に取りかかったら、まず自社の経営状況を把握することが重要です。会社の強み・弱みを可視化し、客観的に評価することが欠かせません。具体的には、自社の経営状況や経営資源、知的資産等を棚卸しし、数値化することが求められます。

自社の状況が「見える化」されれば、事業承継に向けた課題も自ずと明らかになるはずです。例えば、後継者候補の有無、親族内の株主や取引先の理解度合い、将来の相続発生リスクなどは、早い段階で把握しておく必要があります。

このように、自社の状況と課題を可視化することで、事業承継の青写真を描くことができるようになります。課題先進企業ほど、早めの見える化が必要だと言えるでしょう。

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

自社の経営状況と課題が明らかになったら、事業承継に向けた経営改善に取りかかります。具体的には、本業の競争力強化、経営体制の総点検、キャッシュフロー経営等による財務の強化などが求められます。

事業承継を控えた企業は、「磨き上げ」が大切です。日頃から利益体質への転換を図るとともに、ESGやSDGsなど非財務の取り組みにも目を向けることが肝要でしょう。魅力的な事業・経営体制を後継者に引き継げるよう、地道な経営改善を重ねることが何より重要なのです。

改善の過程では、資金繰りの悪化など様々な課題に直面することもあるでしょう。過剰債務に悩む企業は、思い切って事業再生に着手することも視野に入れるべきかもしれません。事業承継のために、「前のめりの変革」にトライする勇気も必要だと言えます。

ステップ4:M&Aの工程の実施

経営改善の成果が出てきたら、いよいよM&Aの実行フェーズです。まずは、自社株式や事業用資産の譲渡に関する基本方針を固めます。その上で、M&Aの相手先選定、価格や条件の交渉、契約締結などを進めていくことになります。

M&Aは複雑な手続きを伴うため、専門家の助言を仰ぐことが不可欠です。仲介会社や士業専門家など、外部リソースを効果的に活用しながら、M&Aを着実に進めていきましょう。適切な助言者を得ることで、M&Aの成功確率は格段に上がるはずです。

譲渡価格や譲渡条件などは、専門家の力を借りつつ慎重に検討する必要があります。自社の価値を適正に評価し、無理のない条件を引き出すことが肝要です。

M&Aは一回限りの大イベントです。周到な準備と実行が何より大切だと言えます。プロセス管理を怠ると、思わぬ課題に直面することにもなりかねません。推進チームを立ち上げるなど、社内の実行体制を整備することも忘れてはなりません。

ステップ5:事業承継の実行

M&Aの条件が固まれば、いよいよ事業承継の実行段階に移ります。具体的には、譲渡契約の締結、資産や株式の移転、代金決済などの手続きを進めていくことになります。

手続きの過程では、士業専門家等の協力を得ながら、契約書や関連書類の作成・チェックを丁寧に行う必要があります。各種届出の提出など、行政手続きにも遺漏がないよう細心の注意を払うことが肝要です。

M&Aはクロージングで完了しますが、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)への対応も欠かせません。統合後の経営に向けて、人事制度や業務プロセスの融合などにも取り組む必要があるでしょう。

このように、事業承継の実行フェーズでは、多岐にわたる論点への対応が求められます。支援機関等の協力を得ながら、一つ一つ丁寧に進めていくことが何より大切だと言えるでしょう。

東北でのM&A・事業承継に関する相談先まとめ

最後に、東北地方でM&Aや事業承継に関する相談ができる機関について、詳しくご紹介しておきます。

よろず支援拠点

中小企業庁は、多様な経営課題に対するワンストップ相談窓口として、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。東北各県にも拠点があり、M&Aや事業承継に関する悩みを相談することができます。

コーディネーターが親身になって中小企業の相談に乗ってくれることが、よろず支援拠点の大きな特徴と言えます。事業承継に向けた具体的な進め方や、活用できる支援策について教えてもらえるはずです。経営全般に関するアドバイスも期待できるでしょう。

経営安定特別相談室

商工会議所や都道府県商工会連合会では、「経営安定特別相談室」を設置し、中小企業の経営相談に対応しています。東北各県にも窓口があり、事業承継に関する様々な相談に乗ってもらえます。

士業等の専門家が、M&Aや事業承継に関する税務・法務面でのアドバイスを行っているのが特徴です。手続き面のサポートを受けられるのは心強いと言えるでしょう。窓口相談に加え、セミナー等も開催しているので、積極的に活用したいものです。

事業承継・引継ぎ支援センター

各都道府県の商工会議所等に「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されており、東北にもセンターがあります。M&Aによる事業引継ぎの可能性を探ることができるほか、廃業を検討する際の相談にも乗ってもらえます。

センターでは、専門スタッフが事業承継診断を行い、課題の見える化をサポートしてくれます。M&Aのマッチング支援も行っており、後継者探しに悩む経営者に心強い味方と言えるでしょう。事業引継ぎに関する情報提供や助言も行っているので、M&Aを検討する際は一度相談してみると良いかもしれません。

中小企業診断士

中小企業のホームドクターとして活躍する専門家が、中小企業診断士です。「中小企業支援法」に基づき、様々な経営課題への対応や経営診断等を行っています。

中小企業診断士は、事業承継の進め方や具体的な手法について、専門的な見地からアドバイスしてくれます。自社に合ったM&Aのスキームを一緒に考えてもらえるはずです。信頼できる診断士とタッグを組むことができれば、事業承継はより円滑に進むと期待できるでしょう。

税理士

多くの中小企業経営者にとって、税理士は身近な存在と言えます。顧問契約を通じて、決算の支援等を行う傍ら、経営全般に関するアドバイスを行ってくれるのが税理士の役割です。

事業承継では、株式の評価や相続税対策など、様々な税務論点が浮上します。普段から付き合いのある税理士に相談を持ちかけることで、具体的な対策を講じることができるはずです。M&Aのデューデリジェンスにおいても、財務データのチェックなどで税理士の力が発揮されます。

金融機関

メインバンクをはじめとする金融機関も、有力な相談先と言えるでしょう。融資などを通じて、日頃から中小企業の経営状況を把握しているのが金融機関の強みです。

近年、地方銀行を中心に、M&Aに関するセミナーを開催したり、専門部署によるアドバイザリーを提供したりする動きが広がっています。金融面のサポートに加え、M&Aのパートナー探しでも力を発揮してくれそうです。

M&A仲介会社などの専門家

M&Aを成功に導くためには、専門的な知見を持つ仲介会社等との連携が欠かせません。近年、東北でもM&A仲介会社の存在感が増してきており、各社が特色あるサービスを提供しています。

もっとも、M&A仲介会社の選定は慎重に行う必要があります。どういった基準で選べばいいのでしょうか。次の「東北のM&A仲介会社選びのポイント」で解説します。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業支援機関の支援力向上を後押しする組織が、中小企業基盤整備機構です。東北にも地方拠点があり、他の支援機関と連携しながら中小企業の支援に取り組んでいます。

基盤整備機構は、各支援機関が事業承継支援の体制を整備していく上で、必要な助言等を行っているのが特徴です。事業承継に関する研修の場も提供しており、支援人材の育成にも注力しているようです。ワンストップでの相談対応は行っていませんが、他の支援機関の紹介等は期待できるかもしれません。

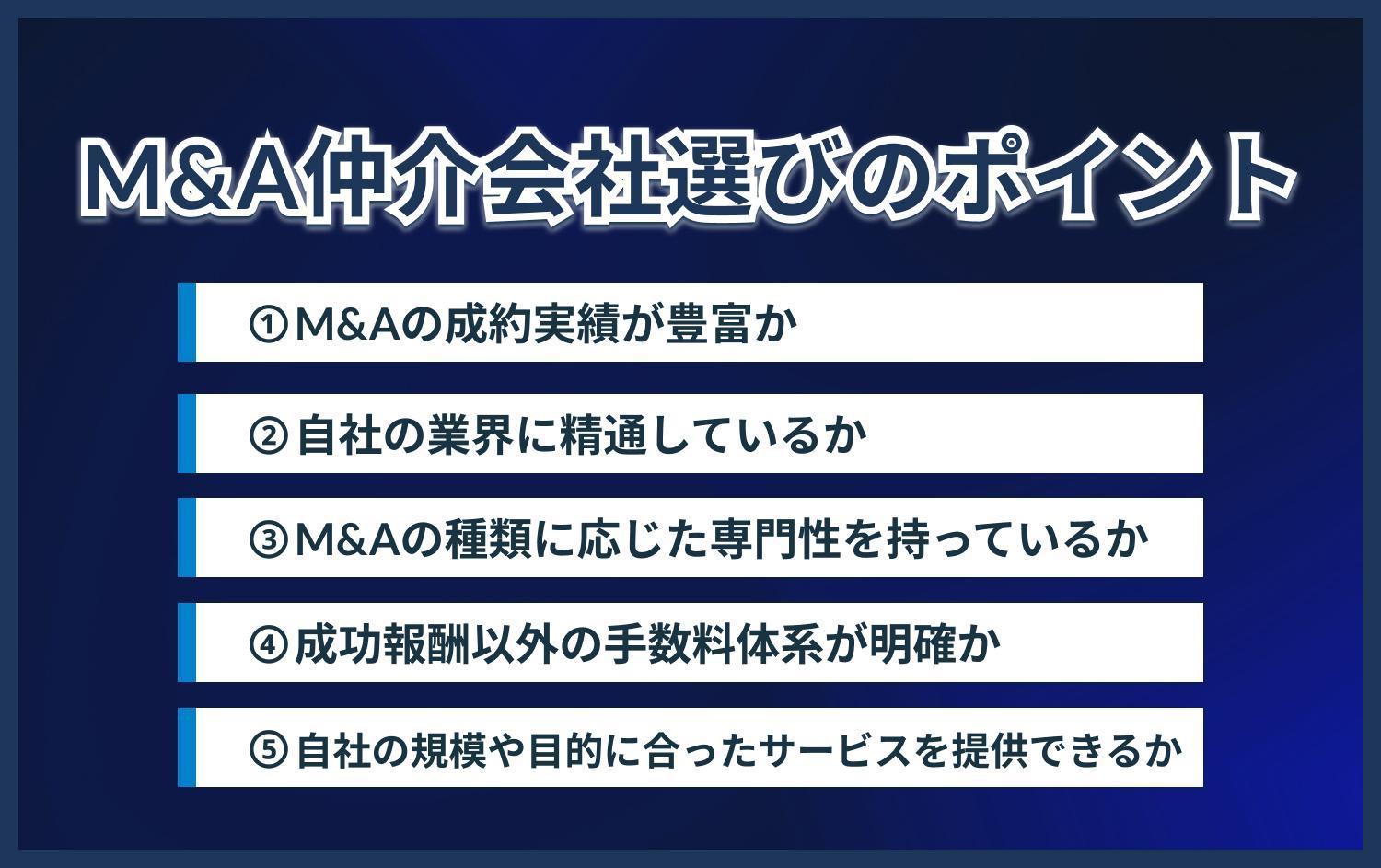

東北のM&A仲介会社選びのポイント

M&Aを円滑に進めるためには、適切な仲介会社を選定することが何より重要です。数ある仲介会社の中から、自社に合ったパートナーをどう選べばよいのでしょうか。ここでは、M&A仲介会社を選ぶ際の5つのポイントについて解説します。

M&Aの成約実績が豊富か

M&A仲介会社選びで何より重要なのは、成約実績の豊富さです。東北地方での案件をどの程度手がけているかも大切なポイントと言えるでしょう。

実績豊富な仲介会社であれば、M&Aのプロセス管理や条件交渉などを円滑に進めてくれるはずです。各社の過去の成約案件を見れば、得意分野などもある程度見えてくるでしょう。

自社の業界に精通しているか

自社が属する業界に、仲介会社がどの程度精通しているかも重要な選定ポイントです。業界特有の商慣行や経営課題を理解している方が、適切なアドバイスが期待できます。

仲介会社の担当者と面談する機会などを設け、業界知識の豊富さを確かめておくと良いかもしれません。自社の強みや弱みをどこまで理解してもらえるか、確認しておくことが肝要です。

M&Aの種類(買収、合併、事業譲渡など)に応じた専門性を持っているか

M&Aには、買収や合併、事業譲渡など、様々な類型があります。自社が望むM&Aの種類に応じた専門性を、仲介会社が有しているかどうかも確認が必要でしょう。

例えば、株式の一部譲渡を検討しているのであれば、部分譲渡の実績が豊富な仲介会社を選ぶのが得策だと考えられます。細分化された専門性を持つ仲介会社を選ぶことで、法務面・税務面の課題にもスムーズに対応できるはずです。

成功報酬以外の手数料体系が明確か

M&A仲介会社の報酬体系は、様々なバリエーションがあります。成功報酬だけでなく、中間金などの固定報酬を求められるケースも少なくありません。

仲介会社を選定する際は、報酬体系を事前にしっかりチェックしておく必要があります。どのタイミングでいくら支払うのか、明確になっているかどうかを確認しておきましょう。予期せぬ出費を避けるためにも、報酬に関する取り決めは文書でしっかり残すことが肝要です。

自社の規模や目的に合ったサービスを提供できるか

M&Aは、企業規模や目的によって進め方が大きく異なります。例えば、小規模M&Aであれば、簡易なデューデリジェンスで済ませられるケースもあります。

仲介会社選びでは、自社の規模感に合ったサービスを提供してもらえるかどうかも重要なポイントです。大手仲介会社は、どうしても大型案件を優先しがちです。自社の規模や目的を踏まえ、適切なサービスが期待できる仲介会社を選ぶことが肝心でしょう。

以上のポイントを念頭に、複数の仲介会社を比較検討していくことが求められます。社風の合う仲介会社を見極め、強固な信頼関係を築くことができれば、M&Aは大きく前進すると期待できるでしょう。

おわりに

本記事では、東北地方のM&A市場の動向と、M&Aによる事業承継の進め方について詳しく解説してきました。

東北でも、少子高齢化や後継者不足の影響から、中小企業を中心にM&Aの必要性が高まってきています。事業の存続・成長のために、事業承継の選択肢としてM&Aを検討する経営者が増えつつあります。

もっとも、M&Aは非常に専門性の高い分野です。成功に導くためには、周到な準備と適切な支援が欠かせません。M&Aを検討するに当たっては、金融機関や専門家、各種支援機関の知見を積極的に活用していくことが何より重要だと言えるでしょう。

▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社

新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。

その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。